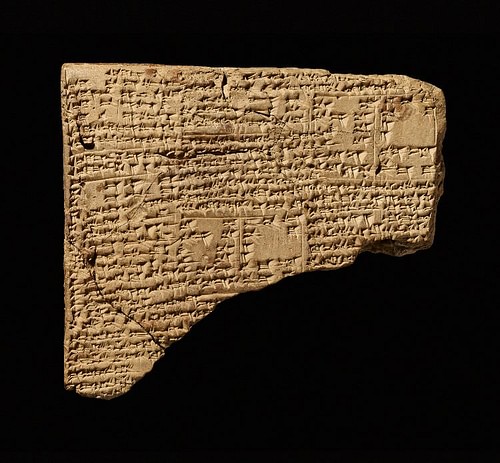

الكتابة المسمارية هي نظام كتابة طوره السومريون القدماء في بلاد ما بين النهرين لأول مرة حوالي عام 3500 ق.م. ويعتبر هذا النظام هو الأهم بين العديد من المساهمات الثقافية للسومريين والأعظم بين إسهامات مدينة أوروك السومرية، والتي أدت إلى تقدم الكتابة المسمارية حوالي عام 3200 قبل الميلاد وسمحت بخلق الأدب.

يأتي الاسم بالإنكليزية "Cuneiform" من الكلمة اللاتينية "cuneus" وهو الإسفين نظرًا لشكل الكتابة الذي يشبه الإسفين. في الكتابة المسمارية تُستخدم أداة الكتابة المقطوعة بعناية التي تعرف باسم القلم بضغطها على الطين الطري لإنتاج طبعات تشبه الإسفين، والتي تمثل رموز الكلمات (بيكتوغرافات)، ولاحقًا الفونوغرامات أو مفاهيم الكلمات (أقرب إلى الفهم المعاصر لمصطلح كلمة). كل الحضارات العظيمة لبلاد ما بين النهرين استخدمت الكتابة المسمارية حتى تم التخلي عنها لصالح الكتابة الأبجدية في نقطة ما بعد 100 ق.م بما في ذلك:

- السومرية

- الأكادية

- البابلية

- العيلامية

- الحاتية

- الحثية

- الآشورية

- الحورية

عندما اكتشفت الرُقُم الطينية المسمارية لبلاد ما بين النهرين وتم فك رموزها في أواخر القرن 19، فإنها غيرت فهم البشر للتاريخ بالمعنى الحرفي للتغيير. فقبل اكتشافها كان الكتاب المقدس يُعتبر أقدم كتاب في العالم وأكثرها موثوقية، ولم يكن من شيء معروف عن الحضارة السومرية.

كان عالم اللغة الألماني جورج فريدريش جروتفيند (Georg Friedrich Grotefend) (بين 1775-1853) أول من فك رموز الكتابة المسمارية قبل عام 1823، وواصل عمله هنري كريسويك رولينسون (Creswicke Rawlinson) (بين 1810-1895)، الذي فك رموز نقش بيستون (Behistun) في عام 1837، بالإضافة إلى أعمال القس إدوارد هينكس (Edward Hincks) (بين 1792-1866) وجولز أوبيرت (Jules Oppert) (بين 1825-1905). ومع ذلك، ساهم العالم والمترجم اللامع جورج سميث (George Smith) (بين 1840-1876) بشكل كبير في فهم الكتابة المسمارية بترجمته ملحمة جلجامش في عام 1872، فقد سمحت هذه الترجمة بتفسير الألواح المسمارية الأخرى بشكل أكثر دقة، الأمر الذي قلب الفهم التقليدي في المنطق التوراتي لتاريخ الزمن، وأفسح المجال للاستكشافات العلمية والموضوعية لتاريخ الشرق الأدنى للمضي قدمًا.

الكتابة المسمارية المبكرة

كانت أقدم الألواح المسمارية المعروفة باسم الألواح المسمارية البدائية ألواحا بكتابة ذات تمثيل صوري، لأن الموضوعات التي تناولتها كانت أكثر واقعية ووضوحًا (ملك، معركة، طوفان) وقد طُوّرت استجابة للحاجة إلى التواصل في المسافات الطويلة في التجارة. لم تكن التراكيب المعقدة ضرورية لأن كل ما كان مطلوبًا هو فهم نوع وكمية البضائع المشحونة، وسعرها، واسم وموقع البائع. يعلق الباحث جيريمي بلاك (Jeremy Black) على الألواح المسمارية المبكرة:

لقرون بعد أول ظهور للكتابة في جنوب العراق في أواخر الألفية الرابعة قبل الميلاد، خدمت هذه الكتابة وظيفة إدارية بحتة. الكتابة المسمارية كانت جهازًا ذاكرياً مصممًا لمساعدة المحاسبين والموظفين، وليس مجرد وسيلة للفن الرفيع. (xlix)

البيكتوغرافات (Pictographs) (رموز صورية للكلمات) المُبكرة أتت لتُستبدل بالفونوغرامات (Phonograms) (رموز تمثل أصواتًا) في مدينة أوروك بحلول ما يقارب 3200 ق.م. وبحلول فترة الأسرات المبكرة (2900-2334 ق.م)، كانت الكتابة المسمارية قد تطورت بشكل كبير من حيث التعقيد، حيث بدأ الناس، بمجرد فهمهم لفن الكتابة، في التعبير عن المزيد من الأفكار والمفاهيم التي أرادوا توثيقها للمستقبل. بمجرد اكتشاف الكتابة، سعى السومريون القدماء إلى تسجيل جميع جوانب التجربة الإنسانية تقريبًا.

جزء من تلك التجربة كان يرتبط بشكل طبيعي بأصل الإنسانية، مما أوحى بدوره بأصل جميع جوانب التجربة الإنسانية. الإلهة نيسابا، التي كانت في الأصل إلهة زراعية، أصبحت الآن إلهة الكتابة والحسابات – بل وحتى الكاتبة الإلهية للآلهة – استجابة لتطور الكلمة المكتوبة. ومع تحول الموضوعات إلى جوانب أكثر تجريدًا (إرادة الآلهة، الخلق، الحياة الآخرة، السعي إلى الخلود)، أصبحت الكتابة أكثر تعقيدًا لدرجة أنه كان لا بد من تبسيطها قبل عام 3000 ق.م.

بُسِّطت التمثيلات على الألواح، وأصبحت ضربات القلم تعبر عن مفاهيم الكلمات (مثل الشرف) بدلاً من إشارات الكلمات (مثل رجل شريف). وتمت تنقية اللغة المكتوبة بشكل أكبر من خلال استخدام طريقة "ريبيوس" (Rebus)، التي عزلت القيمة الصوتية لإشارة معينة بهدف التعبير عن العلاقات النحوية وتركيب الجملة لتحديد المعنى. وفي توضيح هذا الأمر، يكتب الباحث إيرا سبار (Ira Spar):

هذه الطريقة الجديدة في تفسير الإشارات دعيت بمبدأ ريبوس (rebus principle) ، ولا توجد سوى أمثلة قليلة على استخدامه في المراحل الأولى من الكتابة المسمارية بين عامي 3200 و 3000 ق.م. ولم يظهر الاستخدام المنتظم لهذا النمط من الكتابة الصوتية إلا بعد 2600 ق.م. ويُعد ذلك بداية نظام كتابة حقيقي يتميز بمزيج معقد من علامات الكلمات وعلامات الفونوجرامات (علامات الحروف الصوتية والمقاطع)، مما أتاح للكاتب التعبير عن الأفكار. وبحلول منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أصبحت الكتابة المسمارية، التي كانت تُكتب بشكل أساسي على ألواح طينية، تُستخدم في مجموعة واسعة من الوثائق الاقتصادية والدينية والسياسية والأدبية والعلمية. (1)

تطور الكتابة المسمارية

لم يعد المرء بحاجة إلى أن يكافح لفهم معنى مصطلح بيكتوغراف (الرمز التصويري للكلمات)؛ فقد أصبح يقرأ الآن الكلمة - المفهوم، مما ينقل بشكل أوضح المعنى الذي يريده الكاتب. كما تم تقليل عدد الرموز المستخدمة في الكتابة من أكثر من 1000 إلى 600 لتبسيط وتوضيح الكلمة المكتوبة. ويقدم الباحث بول كريفاسك (Paul Kriwaczek) أفضل مثال على ذلك، حيث يشير إلى أنه في زمن الكتابة المسمارية الأولية:

كل ما تم تطويره حتى ذلك الحين كان عبارة عن تقنية لتسجيل الأشياء والعناصر والأغراض، وليس نظام كتابة متكامل. فعلى سبيل المثال، لا تخبرنا سجلات مثل "خروفان - معبد - الإلهة إنانا" أي شيء عن كون هذه الخراف مُرسلة إلى المعبد أو مُستلمة منه، أو ما إذا كانت جثثًا مذبوحة أم حيوانات حية، أو أي تفاصيل أخرى عنها. (63)

تطورت الكتابة المسمارية إلى درجة أصبح من الممكن فيها توضيح، وفقًا لمثال كريفاسك، ما إذا كانت الخراف قادمة من المعبد أو متجهة إليه، والغرض من ذلك، وما إذا كانت حية أو ميتة. وخلال فترة الأسرات المبكرة، تم إنشاء مدارس للكتابة للحفاظ على فن الكتابة وتعليمه وتطويره. كانت هذه المدارس تُعرف باسم إيدوبا ("بيت الألواح")، وقد بدأت في الأصل من منازل خاصة. وكان المعلم (المشرف) يضع القواعد لكل إيدوبا بشكل منفصل في البداية، وكانت هذه القواعد تُطبق بصرامة. لاحقًا، تطورت الإيدوبا وانتشرت في جميع أنحاء سومر، ويبدو أنها بدأت تعمل من مبانٍ عينت خصيصاً لغرض التعليم.

كان الأولاد من الطبقة العليا (وأحيانًا الفتيات) يلتحقون بالإيدوبا في سن الثامنة تقريبًا، ويستمرون في دراستهم لمدة اثنتي عشرة سنة. كان المنهاج يبدأ من أبسط مهارات التعامل مع لوح طيني رطب وقلم رصاص إلى تكوين الكلمات ثم الجمل. لم تكن الكتابة بالمسمارية بسيطة مثل مجرد الإمساك بقطعة من الطين وصنع علامات عليها؛ إذ كان على الفرد تدوير اللوح باستمرار أثناء الكتابة لضمان صنع العلامات بشكل صحيح.

كان يُعرض على التلاميذ أولًا كيف يصنعون العلامات العمودية والأفقية والمائلة بشكل صحيح، ويمارسون هذا التمرين حتى يتقنوا كيفية صنعها بالعمق والابعاد الصحيحة. وعند إتقان مهارة التعامل مع اللوح الطيني والقلم ينتقل الطلاب إلى تعلم الأحرف التي توصل المعنى ومن ثم إنتاج الجُمل. بينما يتقن الطلاب صنعة الكتابة، فإنهم أيضًا يُثقّفون في الرياضيات، والمحاسبة، والتاريخ، والدين، وقيم حضارتهم. يعلق العالم صموئيل نوح كريمر (Samuel Noah Kramer):

لإشباع هذه الحاجة التربوية، ابتكر مدرسو الكتبة السومريون نظاماً تعليمياً يتألف في المقام الأول من التصنيف اللغوي ـ أي أنهم صنفوا اللغة السومرية إلى مجموعات من الكلمات والعبارات المترابطة، وطلبوا من الطلاب حفظها ونسخها حتى يتمكنوا من إعادة إنتاجها بسهولة. وأصبحت هذه "الكتب المدرسية" في الألف الثالث قبل الميلاد أكثر اكتمالاً على نحو متزايد، وتطورت تدريجياً حتى أصبحت نموذجاً نمطياً ومعيارياً لجميع مدارس سومر. ومن بينها نجد قوائم طويلة بأسماء الأشجار والقصب؛ وجميع أنواع الحيوانات، بما في ذلك الحشرات والطيور؛ والبلدان والمدن والقرى؛ والأحجار والمعادن. وتكشف هذه المجموعات عن معرفة كبيرة بما يمكن أن نطلق عليه المعارف النباتية والحيوانية والجغرافية والمعادن ـ وهي حقيقة لم يبدأ مؤرخو العلوم في إدراكها إلا الآن. (History, 6)

تقدم الطلاب عبر مراحل تعليمهم حتى وصلوا إلى مستوى الرُباعيّات (مؤلفات من أربعة) والعُشاريّات (مؤلفات من عشرة) والتي تمت دراستها وحفظها ونسخها مرارًا وتكرارًا. كانت الرباعيات تتألف من نصوص بسيطة، بما في ذلك الترنيمة إلى نيسابا، في حين كانت نصوص العشرات أكثر تعقيدًا من حيث التكوين والمعنى. بعد العُشارية كان من المتوقع أن يتقن الطالب قبل التخرج مؤلفات أكثر تعقيدًا مثل نصيحة المشرف إلى كاتب شاب أو لعنة أجاد . كانت المؤلفات تنتهي عادةً بالثناء على نيسابا امتنانًا لإلهامها وتشجيعها.

بهذا التطور لم يتطور الأدب فحسب، بل أصبح أيضًا متاحًا للتعليق عليه ونقده بشكل مكتوب، وفي هذه العملية حُفظ تاريخ الحضارة والثقافة في بلاد ما بين النهرين عبر مختلف العصور. وبحلول زمن الكاهنة الشاعرة إنخيدوانا (عاشت بين 2285-2250 ق.م)، التي كتبت أناشيدها الشهيرة للإلهة إنانا في مدينة أور السومرية، كان الخط المسماري قد بلغ مستوى من التطور يمكّنه من التعبير عن الحالات العاطفية مثل الحب والإعجاب، والخيانة والخوف، والشوق والأمل، بالإضافة إلى الأسباب الدقيقة التي قد تجعل الكاتب يختبر هذه المشاعر.

كما كان الخط المسماري قادرًا على التعبير عن خوف الإنسان من الموت ورجاؤه في حياة ما بعد الموت، وقصص خلق العالم، والعلاقة بين البشر وآلهتهم، وشعور اليأس الوجودي العميق عندما يبدو أن الآلهة قد خذلت آمال الإنسان وتوقعاته. ولأول مرة في التاريخ، عبّر الخط المسماري بشكل ملموس عن مجمل التجربة الإنسانية. ويمكن فهم الكتابة المسمارية، في الواقع، على أنها بداية التوثيق التاريخي للبشرية.

فك رموز الكتابة المسمارية وتأثيرها

الأعمال الأدبية العظيمة في بلاد ما بين النهرين، مثل أترا هاسس (Atrahasis) ونزول إنانا إلى العالم السفلي وأسطورة إيتان اوالإينوما إيليش وملحمة جلجامش الشهيرة، كُتبت جميعها بالخط المسماري وظلت مجهولة تمامًا حتى منتصف القرن التاسع عشر، عندما تمكن أشخاص مثل جورج سميث (George Smith) والقس إدوارد هينكس (Edward Hincks) وجول أوبيرت (Jules Oppert) وراولينسون (Rawlinson) من فك رموز اللغة وترجمتها. كتب كريمر:

"تتراوح الوثائق الأدبية السومرية من ألواح كبيرة ذات اثني عشر عمودًا تحتوي على مئات السطور المكتوبة بإحكام، إلى شظايا صغيرة يصل عددها إلى المئات. كما أنها تتراوح في طولها من أناشيد لا تتجاوز خمسين سطرًا إلى أساطير تقارب الألف سطر. وكمنتجات أدبية تحتل النصوص الأدبية السومرية مكانة رفيعة بين الإبداعات الجمالية للإنسان المتحضر. ويمكن مقارنتها بشكل مقبول مع روائع الأدب اليوناني والعبري القديم، وتُظهر الحياة الروحية والفكرية لثقافة قديمة كانت ستظل مجهولة إلى حد كبير. ولا يمكن التقليل من أهميتها في تقييم التطور الثقافي والروحي للشرق الأدنى القديم بأكمله." (Sumerians, 166)

مع ذلك، لم تكن هذه الأعمال معروفة حتى منتصف القرن التاسع عشر. فقد قُدمت ترجمات هنري راولينسون الأولى للنصوص البابلية إلى الجمعية الملكية الآسيوية بلندن عام 1837 ومرة أخرى عام 1839. وفي عام 1846، تعاون مع عالم الآثار أوستن هنري لايارد في حفريات نينوى، وكان مسؤولًا عن أولى الترجمات من مكتبة آشوربانيبال التي تم اكتشافها في الموقع.

ركز إدوارد هينكس على المسمارية الفارسية، حيث وضع أنماطها وحدد الحروف الصوتية، في حين حدد جول أوبيرت أصول الكتابة المسمارية ووضع قواعد اللغة المسمارية الآشورية. أما جورج سميث فقد كان مسؤولًا عن فك رموز ملحمة جلجامش، وفي عام 1872، كشف عن نسخة بلاد ما بين النهرين من قصة الطوفان، التي كان يُعتقد حتى ذلك الوقت أنها مقتبسة فقط من سفر التكوين في الكتاب المقدس.

العديد من النصوص التوراتية اعتُقِدَ أنها أصلية حتى تم فك رموز الخط المسماري. فقد فُهمت قصتا سقوط الإنسان والطوفان العظيم على أنهما أحداث تاريخية وقعت بالفعل وأُمليت من قبل الله على كاتب (أو كتّاب) سفر التكوين، لكن اتضح لاحقًا أنهما أساطير من بلاد ما بين النهرين استلهم منها الكتّاب العبريون وأضافوا إليها تفاصيل جديدة، مستندين إلى أسطورة إيتانا وملحمة أترا هاسس. وقصة جنة عدن يمكن فهمها الآن على أنها أسطورة مستمدة من أسطورة إنوما إيليش وأعمال أخرى من بلاد ما بين النهرين. أما سفر أيوب، بعيدًا عن كونه سردًا تاريخيًا فعليًا لمعاناة فرد غير عادلة، فيمكن الآن التعرف عليه باعتباره موضوعًا أدبيًا ينتمي إلى تقليد بلاد ما بين النهرين بعد اكتشاف نص لودلول-بيل-نيمقي الأقدم و الذي يروي قصة مماثلة.

مفهوم الإله الذي يموت وينحدر إلى العالم السفلي ثم يعود فيبعث حيّاً، والذي قُدّم كمفهوم جديد في أناجيل العهد الجديد، أصبح يُفهم الآن على أنه نموذج قديم تم التعبير عنه لأول مرة في الأدب الرافديني في قصيدة نزول إنانا إلى العالم السفلي. كما أصبح من الممكن قراءة العديد من روايات الكتاب المقدس، بما في ذلك الأناجيل، في ضوء اكتشاف أدب الرافديني، الذي كان يعتمد على أخذ شخصية تاريخية وتنميق إنجازاتها بغرض نقل رسالة أخلاقية وثقافية مهمة.

اعتُبر الكتاب المقدس قبل هذه الفترة، وكما هو ملاحظ، أقدم كتاب في العالم، ونشيد أنشاد سليمان اعتُبر أقدم قصيدة حُب، لكن كل هذا تغير مع اكتشاف الكتابة المسمارية وفك رموزها. فحاليّاً أقدم قصيدة حب في العالم تُعرف على أنها قصيدة حُب شو - سين العائدة لعام 2000 ق.م، أي أنها أقدم بكثير من تاريخ كتابة نشيد أنشاد سليمان. هذا التطور في الفهم أُنتج كله في القرن 19 على يد الآثاريين والبحّاثة الذين أُرسِلوا إلى بلاد ما بين النهرين للبحث عن أدلة مادية تثبت قصص الكتاب المقدس. لكن في الواقع، ما اكتشفوه كان عكس ما أُرسلوا للعثور عليه تمامًا.

خاتمة

إلى جانب علماء الآشوريات الآخرين (من بينهم تي. جي. بينشز (T. G. Pinches) وإدوين نوريس (Edwin Norris))، قاد رولينسون (Rawlinson) تطوير دراسات اللغة الرافدينية، وأصبح عمله النقوش المسمارية لبابل القديمة وآشور (Cuneiform Inscriptions of Ancient Babylon and Assyria)، إلى جانب أعماله الأخرى، المرجع القياسي حول هذا الموضوع بعد نشرها في ستينيات القرن 19 ولا تزال أعمالًا علمية محترمة حتى يومنا هذا.

توفي جورج سميث، الذي يُعتبر مفكرًا من الدرجة الأولى، خلال رحلة استكشافية إلى نينوى عام 1876، عن عمر يناهز 36 عامًا. قدم سميث، مترجم الكتابة المسمارية الذي علم نفسه بنفسه، مساهماته الأولى في فك رموز الكتابة القديمة في أوائل العشرينات من عمره، ولطالما اعتُبرت وفاته في مثل هذا العمر الصغير خسارة كبيرة للتقدم في ترجمات المسمارية في القرن التاسع عشر.

أثر أدب بلاد ما بين النهرين بشكل كبير على الأعمال المكتوبة التي جاءت بعدها. يمكن اكتشاف النماذج الأدبية الرافدينية في الأعمال المصرية والعبرية واليونانية والرومانية ولا تزال تتردد في الوقت الحاضر من خلال السرديات التوراتية التي تنقلها. عندما فك جورج سميث رموز الكتابة المسمارية، غيّر بشكل كبير الطريقة التي يفهم بها البشر تاريخهم.

النسخة المقبولة من خلق العالم والخطيئة الأصلية والعديد من المبادئ الأخرى التي كان الناس يعيشون بها حياتهم تعرضت للتحدي من خلال الكشف عن الأدب الرافديني - السومري إلى حد كبير. منذ اكتشاف وفك رموز الكتابة المسمارية، نُقّح تاريخ الحضارة والتقدم البشري بشكل جذري عن الفهم الذي كان سائدًا قبل 200 عام فقط، والمزيد من التنقيحات مُتوقعة مع اكتشاف المزيد من الألواح المسمارية وترجمتها للعصر الحديث.