العصر المتأخر في مصر (525-332 ق.م) هو العصر الذي تلي عصر الاضمحلال الثالث (1069-525 ق.م) ويسبق العصر الهلنستي القصير (332-323 ق.م) الذي حكم فيه مصر المسؤولون الارجيديين الذين نصبهم الإسكندر الأكبر قبل ظهور البطالمة في مصر (323-30 ق.م).

غالبًا ما يُتَجَاهَلُ العصر المتأخر أو أحيانًا يُدْمِجُ مع عصر الاضمحلال الثالث لأنه، كما هو الحال مع أمثاله، يُفسر على أنه الانحطاط النهائي للثقافة المصرية بعد الغزو الفارسي الأول عام 525 ق.م، وصحيح أن الفرس حكموا مصر خلال الأسرتين السابعة والعشرين والحادية والثلاثين، إلا أن الثقافة المصرية ظلت حية إلى حد بعيد، وأعادت الأسرة المصرية الثلاثين للبلاد فترة وجيزة من مجدها السابق مرة أخري قبل مجيء الفرس.

يؤرخ بعض العلماء بداية العصر المتأخر بمنتصف الأسرة الخامسة والعشرين أو بداية الأسرة السادسة والعشرين لأسباب مختلفة؛ فأولئك الذين يختارون منتصف الأسرة الخامسة والعشرين يزعمون وجود تشابه واضح بين الظروف الاجتماعية والسياسية في ذلك الوقت مع عصر الاضمحلال الثالث السابق، في حين يشير أولئك الذين يذكرون الأسرة السادسة والعشرين كبداية للعصر المتأخر إلى بسماتيك الأول وتوحيده لمصر بعد الغزو الآشوري. كان عصر الاضمحلال الثالث عصر تفكك يفتقر إلى حكومة مركزية، ولذا يزعم هؤلاء العلماء أن عهد بسماتيك الأول ينهي ذلك العصر وفاتحة العصر التالي.

تتجاهل هذه الادعاءات التحديد الواضح لنهاية الأسرة السادسة والعشرين مع الغزو الفارسي الأول في عهد قمبيز الثاني (525-522 ق.م) والدور الهام الذي لعبه الحكام الفرس بعد ذلك في التاريخ المصري حتى غزو إمبراطوريتهم واستيلاء الإسكندر الأكبر على مصر. إن تحديد تاريخ بداية العصر المتأخر قبل عام 525 ق.م لا يبدو منطقيًا عندما يأخذ المرء في الاعتبار توحيد التسميات الأخرى للتاريخ المصري.

إن أسماء هذه العصور (عصر ما قبل الأسرات في مصر، والعصر العتيق، والدولة القديمة، وعصر الاضمحلال الأول، والدولة الوسطى، إلخ) ابتكرها علماء المصريات في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين للمساعدة في توضيح دراسة تاريخ البلاد الطويل، ولم يُختارُ اعتباطًا. هناك أسباب واضحة لفصل عصور الحكومة المركزية القوية (الدول) عن عصور التفكك (عصور الاضمحلال).

كان يسود في كل حالة، كيان سياسي واجتماعي وثقافي واضح جدًا يختلف عن الكيان السياسي والاجتماعي والثقافي الذي سبقه أو تلاه، وينبغي مراعاة هذا النموذج نفسه عند النظر في العصر المتأخر، والسبب الوحيد في عدم ملاحظته هو أن عصر الاضمحلال الثالث غالبًا ما يُعدّ خاتمة للتاريخ المصري وأن العصر المتأخرة مجرد امتداد محزن لانحطاط طويل ينتهي بغزو الإسكندر لبلاد فارس.

إن مقاومة المصريين - رغمًا عن ذلك - للحكم الفارسي واضحة طوال ذلك العصر، فضلًا على ذلك، ازدهرت مصر في ظل الحكم الفارسي بسبب إعجاب ملوك الفرس بالثقافة. حكم البلاد قادة مصريون مثل أميرتايوس (404-398 ق.م) من الأسرة الثامنة والعشرين ونختنبو الأول (380-362 ق.م) ونختنبو الثاني (360-343 ق.م) ح وقادوا جيوشهم وشاركوا في مشروعات بناء على غرار الفراعنة الماضي العظماء.

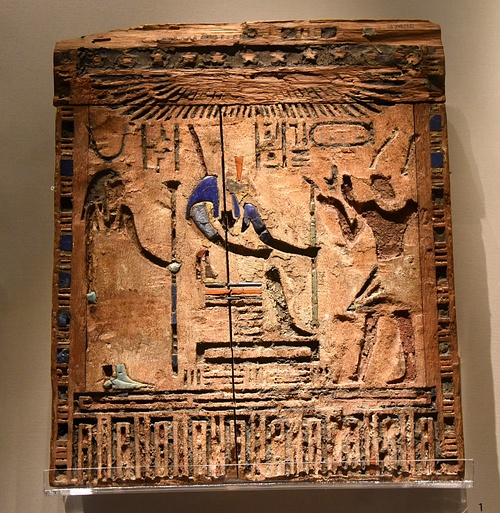

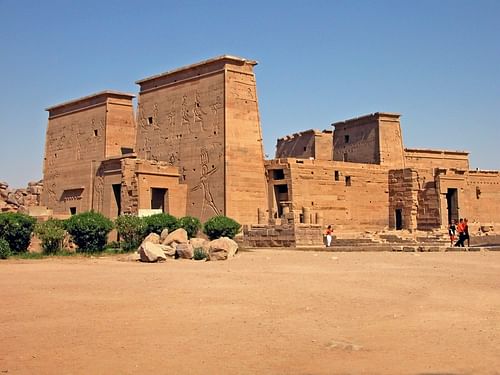

كانت العمارة المصرية في العصر المتأخر تستدعي عن قصد ماضي مصر العظيم، وكما هو الحال في عصر الاضمحلال الأول، سمحت بالتعبير الفردي للفنان والمنطقة المعينة بدلاً من رؤية الدولة للعمل، وعلى الرغم من أن العصر المتأخر لا يمكن أن يتباهى بعدد الآثار أو المباني التي كانت موجودة في ماضي مصر، فإنه لا يزل هناك بعض الأعمال الرائعة التي خلفتها الفراعنة في الأسرة الثلاثين يمكن أن تكون لها مكانة خاصة بها مقارنًة بأي أسرة من أسر مصر الماضية باستثناء ربما الأسرة الرابعة والثانية عشرة والثامنة عشرة.

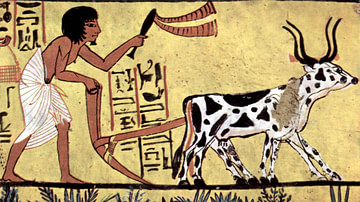

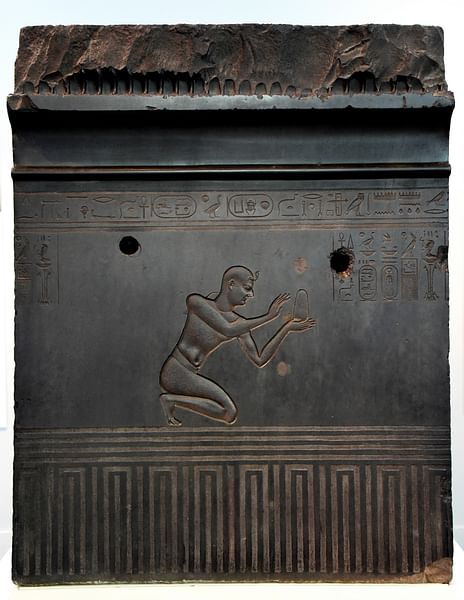

استلهم فن العصر المتأخر من عصور سابقة مثل الدولة القديمة والوسطى في مصر، ولكن سُمح للفنانين بالتعبير بحرية أكبر، حيث ابتُكِرَت تماثيل أكثر واقعية وأُنجِزَت أعمال دقيقة من المعادن والذهب والفضة والبرونز. استمر الاحتفال بالشعائر الجنائزية إلى حد ما، بنفس الطريقة التي كانت تُقام بها دائمًا، وحافظوا على المعتقدات الدينية المصرية.

لم يحدث أي اضطراب في الديانة المصري، حتى في ظل الحكم الفارسي، - على عكس ما ادعاه هيرودوت وغيره من الكتاب اليونانيين - بل إن الفرس شجعوا الثقافة والدين المصريين، وبعيدًا عن كونه عصر مظلم من الاضطهاد والانحطاط، كان العصر المتأخر عصر إنجازات عظيمة وشهد تجددًا للقومية المصرية وفخرًا بمحاولاتهم للتخلص من الحكم الفارسي واستعادة الحكم الذاتي.

الغزو الفارسي عام 525 ق.م

غزا قمبيز الثاني ملك الفرس مصر وفقًا لهيرودوت، بسبب إهانة من الفرعون المصري أمازيس من الأسرة السادسة والعشرين، حيث كتب قمبيز إلى أمازيس يطلب إحدى بناته كزوجة، ولكن أمازيس لم يرغب في الامتثال، فأرسل ابنة سلفه أبريس. شعرت الشابة بالإهانة من هذا القرار - خاصة وأنه كان من المتعارف عليه أن النساء المصريات لا يُهدين للملوك الأجانب - وعندما وصلت إلى بلاط قمبيز، كشفت عن هويتها الحقيقية، فاتهم قمبيز "أمازيس" بإرسال "زوجة مزيفة" له وحشد قواته لغزو مصر.

سواء كانت هذه القصة صحيحة أم لا، فإن الإمبراطورية الفارسية كانت ستهاجم مصر في النهاية على أي حال، حيث غزا الآشوريون البلاد فعلًا في أواخر القرن السابع قبل الميلاد، وأثبت الجيش المصري أنه لا يضاهي الأسلحة والتكتيكات المتفوقة لقوات بلاد ما بين النهرين. كان الفرس، الأخذين في توسيع إمبراطوريتهم، على علم بالغزو السابق، وعرفوا الثقافة المصرية، ولم يترددوا في إطلاق جيش للغزو، في الواقع، كانت معرفة قمبيز بالثقافة المصرية هي التي منحته النصر.

هجم الفرس على مدخل مدينة الفَرَما عام 525 ق.م، وتصدت لهم قوات تحت قيادة الفرعون بسماتيك الثالث، إلا أن قمبيز كان يعلم بحب المصريين للحيوانات، وعلى وجه الخصوص القطط، ولذلك أمر بجمع الحيوانات والقطط الضالة التي كان يقودها أمام جيشه المتقدم، كما أمر جنوده برسم صورة الإلهة المصرية باستيت، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقطط، على دروعهم. طالب قمبيز باستسلام الفَرَما وأذعن المصريون الذين لم يرغبوا في إصابة الحيوانات أو التعرض لغضب باستت.

حكم الفرس لمصر

صَوَّرَ هيرودوت قمبيز الثاني بانتظام على أنه طاغية نصف مجنون، حيث أدعي أنه دمر المعابد المصرية وقتل ثور أبيس المقدس وقاد قواته في حملات عقيمة ومدمرة. ترسم السيرة الذاتية للأميرال المصري "ويدجاهور-رسن" الذي خدم في عهد قمبيز صورة مختلفة تمامًا، فوفقًا له كان قمبيز معجبًا بالثقافة المصرية، وساعد الأميرال ملكه الجديد في مراعاة التقاليد واحترام المشاعر الدينية، حيث أقنع قمبيز بنقل حامية من الجنود الفرس بعيدًا عن معبد نيث في سايس على سبيل المثال، لأن وجودهم عُدّ مسيئًا للإلهة، كما أصدر له تعليمات في مجالات أخرى أيضًا.

يروي "ويدجاهور-رسن" أيضًا معاناة المصريين في عهد قمبيز، بالرغم من قبول قمبيز مشورة أميراله من قبل، حين استُبعِدَ العديد من المصريين من قبل الفرس من الطبقة العليا، وجُنِّدَ آخرين في الجيش. أرسل قمبيز وفقًا لهيرودوت، حملة استكشافية نحو ليبيا فابتلعتها عاصفة رملية. هذا الحدث، الذي غالبًا ما يشار إليه في العصر الحديث باسم "جيش قمبيز المفقود"، على الأرجح أحد خيالات هيرودوت التي تهدف إلى إظهار مدى تفاهة قمبيز. يميل الكتاب اليونانيون، عمومًا، إلى تصوير ملوك الفرس تصويرًا غير محبب إلى حد بعيد، ومع ذلك، قُبلت القصة منذ فترة طويلة باعتبارها تاريخًا حقيقيًا، ولا تزل البعثات الاستكشافية تمول وتنطلق للعثور على بقايا الجيش الفارسي المفقود.

لا شك أن قمبيز شن حملة على النوبة حيث أسس مركزًا تجاريًا عند شلال النيل الأول، محصنًا بقواته، وأصبح نقطة تبادل ثقافي هام بين التجار والجنود المصريين والنوبيين والفرس، ويبدو أن قمبيز كان يهدف غزو مدينة مروي النوبية الثرية، ولكن بعد أن وصل إلى النوبة عاد أدراجه عائدًا إلى مصر.

يذكر هيرودوت أن قمبيز مات بسبب جرح ذاتي عرضي في فخذه، ويُزعم أن الملك ثقب نفسه في نفس الموضع من ساقه الذي طعن فيه ثور أبيس وقتله. عُدّت هذه القصة خيالية أيضًا في نظر معظم علماء العصر الحديث، حيث استمتع هيرودوت بإبراز نِقَاط أخلاقية في تواريخه وظهر موضوع انتقام الإله لنفسه من هالك مفترض عدة مرات في أعماله. هذا لا يعني أن قمبيز كان فرعونًا نموذجيًا أو حاكمًا طيبًا، بل يعني فقط أنه ربما لم يكن مجنونًا كما يصوره هيرودوت.

تُوفي قمبيز في عام 522 ق.م، ربما كان وهو في طريقه لإخماد تمرد في وطنه. ادّعى مدعٍ للعرش أنه سميردس أخو قمبيز، وهو أمر مستحيل في الواقع لأن قمبيز قتل سميردس سرًا قبل سنوات. قُتل المدعي، وهو مجوسي يُدعى بارديا، على يد أحد أفراد البلاط الملكي يُدعى دارا، الذي تولى العرش بعد ذلك، واشتهر باسم دارا الأول الكبير (522-486 ق.م) الذي شن الغزو الفارسي الأول لليونان عام 490 ق.م، والذي هُزم في معركة ماراثون.

فضل دارا وعلى عكس قمبيز، حكم مصر غيابيًا، حيث اعتلى عرش الإمبراطورية الأخمينية عام 522 ق.م وزار مصر مرتين في الأقل ولكنه فضل مصر عن بعد، ومع ذلك، كان معجبًا بالثقافة ووجه الأموال لإعادة بناء المعابد المدمرة وتكريس معابد جديدة. كرّم دارا آلهة مصر بالهدايا والنصب التذكارية، وذلك تماشيًا مع التقاليد الفارسية في التسامح الديني، ويُنظر إليه عمومًا على أنه كان أكثر لطفًا مع مصر من قمبيز.

استفاد أحشويروش الأول (486-465 ق.م) بن دارا من جميع موارد الإمبراطورية الأخمينية في الغزو الفارسي الثاني لليونان عام 480 ق.م، ولم تكن مصر استثناءً من ذلك. ركز الجزء الأول من حكم أحشويروش الأول بالكامل تقريبًا على الانتقام لإهانة اليونانيين لأبيه في ماراثون عن طريق إخضاع البلاد بالكامل. فقد أحشويروش الأول اهتمامه بالشؤون الخارجية بعد هزيمة الفرس في سلاميس عام 480 ق.م وفي بلاتيا عام 479 ق.م، وركز على مشروعات البناء والعلاقات المختلفة بنساء البلاط. وخلفه أرتحششتا الأول (465-424 ق.م) الذي كافح لمدة ست سنوات لإخماد أول ثورة مصرية كبيرة بتشجيع ومساعدة أثينا في الفترة من 460-454 ق.م.

قاد هذا التمرد إيناروس الثاني (حوالي 460-454 ق.م) الابن الملكي الليبي لبسماتيك الرابع من الأسرة السايسية القديمة، ربما خطط بسامتيك للتمرد لاستعادة السيطرة على مصر، لكن لم يسفر ذلك عن شيء، وكاد إيناروس الثاني، بمساعدة الأثينيين وتحالف أميرتايوس من سايس، أن ينجح في طرد الفرس من البلاد، لكنه هُزم في النهاية، وأُعيد مقيدًا بالسلاسل إلى سوسة حيث أُعدم.

الغزو الفارسي والأسرتان الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون

ألهمت ثورة إيناروس الثاني حفيد أميرتايوس من سايس، المعروف أيضًا باسم أميرتايوس، للثورة ضد حكم دارا الثاني (424-404 ق.م) في عام 411 ق.م. يُعد أميرتايوس هذا هو مؤسس الأسرة الثامنة والعشرين في مصر وملكها الوحيد، وبالرغم من أنه يُذكر بأنه الملك المصري الذي طرد الفرس من البلاد، فإنه في الواقع لم يسيطر سوى على منطقة الدلتا في مصر السفلى، وظلت مصر العليا في أيدي الفرس.

خلف أردشير الثاني (404-358 ق.م)، دارا الأول الذي استمر في السيطرة على مصر العليا. انشغل أردشير إلى حد بعيد بتأليب دويلات المدن اليونانية ضد بعضها البعض وتجاهل مشكلة مصر حتى عام 373 ق.م، عندما أرسل جيشًا لاستعادة السيطرة ولكنه هُزم، وبينما كان أردشير متورطًا مع اليونانيين، قُتل أميرتايوس في معركة على يد ملك منافس من مدينة منديس (تل الربع) يدعى نفريتس الأول (حوالي 398-393 ق.م) الذي سيطر على منطقة الدلتا وأسس الأسرة التاسعة والعشرين.

تعد الأسرة التاسعة والعشرون واحدة من أقصر الأسر الحاكمة في التاريخ المصري، وعلى الرغم من كفاحها من أجل إصلاح الماضي وجعل مصر قوة عظيمة مرة أخرى، إلا أنها لم تمتلك الموارد اللازمة للنجاح. شارك نفريتس الأول، الذي حكم من عاصمته في منديس، في عدد من مشروعات البناء في مصر السفلى، ولكن لم يكن هناك شيء مثير للإعجاب مثل الفراعنة السابقين، وخلفه بساموثيس (حوالي 393-392 ق.م) الذي لا يُعرف عنه الكثير، والذي خلفه هاكور (المعروف باسم أخوريس 392-379 ق.م).

حقق هاكور ما فشل أسلافه في تحقيقه من مشروعات بناء وإضافات لمعبد آمون في الكرنك. شن الفرس في عام 385 ق.م، غزوًا آخر لاستعادة مصر وصُدَّا تحت قيادة قواد هاكور. عاد هاكور بعد ذلك إلى مشروعاته الإنشائية ومفاوضاته المختلفة مع القُوَى الأجنبية، وعند وفاته، خلفه ابنه نفريتس الثاني (حوالي 380 ق.م) الذي حكم لمدة أربعة أشهر فقط حتى قُتل على يد الملك المنافس "نخت نب إف" المعروف باسم "نختنبو الأول" (حوالي 379-363 ق.م) مؤسس الأسرة الثلاثين.

الأسرة الثلاثون آخر الأسر المصرية

ربما كان نختنبو الأول قريبًا لنفريتس الأول، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فلم يكن لديه مشكلة في التخلص من نفريتس الثاني. كان نختنبو الأول قائدًا قويًا من مدينة سمنود، وعندما تولى السلطة نقل العاصمة من منديس إلى تلك المدينة. كانت مدّة حكمه قصيرة نسبيًا وكانت آخر مرة يحكم فيها المصريون الأصليون مصر. كانت مشروعات البناء التي قام بها مثيرة للإعجاب وتشمل معبد إيزيس الشهير في فيلة والصرح الأول في معبد آمون في الكرنك.

كان نختنبو الأول في كل شيء، بمنزلة فرعون من فراعنة مصر العظماء، حيث كرَّم الآلهة بالهدايا والمعابد والمسلات وغيرها من الآثار، وساهم في تطوير الكرنك، وبنى الجيش المصري، وعقد تحالفات مع مختلف دويلات المدن اليونانية. حاول الفرس عام 374 ق.م، مرة أخرى استعادة مصر، لكن نختنبو الأول كان مستعدًا لهم وحصّن (الفرما) وشواطئ النيل القريبة من المدينة تحصينًا شديدًا. أجبر هذا التدبير الغزو الفارسي على التوجه إلى فرع النهر الأكثر صعوبة بالقرب من مدينة منديس.

تُرك الفرع المنديسي للنيل دون حراسة عن قصد للسماح للقوة الفارسية بالوصول بسهولة إليه، علمًا بأن الأمر سيستغرق وقتًا أطول للوصول إلى منف، هدفهم المفترض وبالرغم من أن منف لم تعد عاصمة مصر، إلا أنها ظلت مركزًا دينيًا وثقافيًا هامًا وكان الاستيلاء عليها سيحبط معنويات المصريين. كان تحت قيادة الفرس كل من القائد اليوناني ايفيكراتيس والقائد الفارسي فرنباز الثاني، وكان لكل منهما أفكار مختلفة حول كيفية إدارة الحملة.

أدت رحلتهم الأطول عن طريق الفرع المنديسي من النيل إلى تفاقم الخلافات بينهما، حتى إذا ما وصلوا أخيرًا أصبحوا في صراع، وفي الوقت نفسه، حصّنَ نختنبو الأول منف ضدهم، وتعاون نهر النيل نفسه في لحظة مناسبة ليغمر الأرض؛ وبذلك حقق نختنبو الأول انتصارًا تامًا وأعاد القوات الفارسية إلى ديارهم.

قام نختنبو الأول، في محاكه أخرى للفراعنة القدامى، بإرساء ممارسة الحكم المشترك مع ابنه تيوس من أجل منع مشكلات وراثة العرش، وعند وفاته، تولى العرش باسم تيوس (362-360 ق.م) وبدأ على الفور في التخطيط لحملة لمعاقبة الفرس. شجع نختنبو الأول مناطق أخرى على التمرد ضد الحكم الفارسي، واعتقد تيوس أن الفرس كانوا مشتتين بما فيه الكفاية بسبب هذه التمردات بحيث يمكنه بسهولة الاستيلاء على ولاية سوريا-فلسطين (فلسطين الرومانية) لمصلحة مصر.

تحالف تيوس في هذه الحملة مع القائد الأثيني شابرياس والملك الإسبرطي أجيسيلاوس الثاني ولكن، طلبًا للمزيد من المال، رفع الضرائب على الشعب المصري، والأهم من ذلك على الكَهَنَة والمعابد. كانت هذه الضرائب لا تحظ بشعبية كبيرة، واعترض الكَهَنَة على الاستيلاء على ثرواتهم من أجل حملة عسكرية بدت غير ضرورية. رأى "تجا هاب إيمو"، أخو تيوس، في هذا الاعتراض فرصة لتوصيل ابنه نختنبو الثاني إلى السلطة وشجعه على خيانة تيوس.

امتثل نختنبو الثاني بلهفة؛ وفشلت الحملة عندما أوقع نختنبو الثاني بين تيوس وأجيسيلاوس الثاني، وحشد الشعب لقضيته، وأعلن نفسه فرعونًا متخذًا اسم نختنبو الثاني (360-343 ق.م). هرب تيوس طلبًا للأمان إلى أعدائه السابقين في سوسة، لكنه أُعيد إلى مصر بأمر من نختنبو الثاني، وعلى الأرجح أُعدم.

تفوق نختنبو الثاني، وهو آخر مصري أصيل من مصر القديمة يحكم البلاد، على نختنبو الأول في مشروعات البناء وإظهار الإِخلاص للآلهة، حيث أمر بالعمل في أكثر من مئة موقع أثناء مدّة حكمه، وحافظ على علاقات جيدة بإسبرطة واستخدم المُرْتَزِقَة اليونانيين في جيشه. كان من الممكن أن يكون نختنبو الثاني واحدًا من أعظم الفراعنة المصريين لو أتيح له المزيد من الوقت والظروف الأفضل، ولكن لم يكن الوقت ولا الحظ في صفه.

بدأ ارتخشاشا الثالث (358-338 ق.م) عام 344 ق.م، بالتودد إلى الحلفاء وجمع قوة لاستعادة مصر للإمبراطورية الأخمينية. انطلقت الحملة في عام 343 ق.م وهُزم نختنبو الثاني على رأس جيشه، فهرب جنوبًا إلى النوبة واستولى ارتخشاشا الثالث على مصر لمصلحة بلاد فارس، وبمرور الوقت، أصبح نختنبو الثاني شخصية أسطورية نوعًا ما، في القصص التي شكلت في النهاية جزءًا من شاعرية الإسكندر، حيث كان والد الإسكندر الأكبر في الخفاء. لا يوجد بالطبع أي أساس تاريخي لهذا الادعاء.

مصر الفارسية والإسكندر الأكبر

خلف ارتخشاشا الرابع (338-336 ق.م)، ارتخشاشا الثالث، الذي سيطر على مصر السفلى فقط، وخلفه دارا الثالث (336-332 ق.م) الذي غزا مصر العليا، وأخضع مصر كلها تحت الحكم الفارسي. شجع (ارتخشاشا الثالث وارتخشاشا الرابع ودارا الثالث) - على غرار الملوك الفرس السابقين -، ثقافة مصر وتقاليدها. وطبقًا لهذه السياسة، تبدو المقاومة المصرية غير مبررة. يعلق المؤرخ مارك فان دي ميروب على ذلك:

"لماذا حارب المصريون الحكم الفارسي بشدة؟ كتب العديد من المؤرخين أن هذه النضالات كانت "حركات قومية" ألهمتها كراهيَة الأجنبي، بل رُهاب الأجانب... وربما كانت هناك عدة مخاوف ألهمت هذه الثورات، ولكن من المرجح أن الطبقات العليا التي حكمت مصر في عصر الاضمحلال الثالث والعصر المتأخر هي التي حرضت على هذه الثورات. فبعد أن حُرموا من مناصبهم بوصول الإدارة الفارسية، اندمج بعضهم في صفوف الفرس، لكن من المحتمل أن البعض الآخر حُرم من هذه الفرصة. وكان الكثير منهم من أصول ليبية وربما حافظوا على صلات وثيقة مع تلك المنطقة. حتى إن بعض العلماء يشيرون إلى أن الذين قادوا الثورات لم يكونوا مصريين بل أناس من الغرب. وربما وجدوا الدعم لأن الفرس كانوا يفرضون رسومًا جائرة على المصريين." (310)

يتضح أن ثورات العصر المتأخر كانت إما بتشجيع من دويلات المدن اليونانية أو بدعم علني منها، وبحلول هذا الوقت، كان هناك عدد كبير من اليونانيين الذين يعيشون في مصر في نقراطيس. كانت نقراطيس مركزًا تجاريًا مهمًا لليونانيين، ومن السهل تخيل أنهم لم يكونوا راضين عن اضطرارهم للتعامل مع عدوهم القديم الفرس في الوقت الذي اعتادوا فيه على التعامل قاصدًا مع المصريين.

أيًا من كان وراء الثورات ضد الحكم الفارسي، فإن الاحتلال الثاني لمصر لم يدم طويلًا، ففي أوروبا، غزا فيليب الثاني المقدوني (359-336 ق.م) دويلات المدن اليونانية وأخضعها للحكم المقدوني، وكان يخطط لحملة كبيرة لغزو بلاد فارس عندما اغتيل في عام 336 ق.م. كان لديه فعلًا جميع الموارد التي سيحتاجها للغزو وتركها لابنه الإسكندر.

انطلق الإسكندر الأكبر في حملته عام 334 ق.م، وهزم دارا الثالث في معركة إسوس عام 333 ق.م، واستولى على سوريا عام 332 ق.م، وعلى مصر عام 331 ق.م. أسس الإسكندر مدينة الإسكندرية في ميناء راقودة القديم على البحر المتوسط، ورسم خططها وتركها لمسؤوليه لتطويرها، وبعد إعلانه إلهًا في واحة سيوة، انتقل لاستكمال غزوه لبلاد فارس وترك مصر في أيدي المقدونيين الذين بدأوا في بناء الإسكندرية وإدخال تحسينات على مدن أخرى في الدلتا، وعندما توفي الإسكندر عام 323 ق.م، استولى على مصر قائده بطليموس الأول المنقذ (323-285 ق.م) الذي أسس الأسرة البطلمية، وهي آخر أسرة حكمت مصر قبل مجيء روما.

يمثل العصر المتأخر نهاية الحكم المصري للبلاد، ولكنها بالكاد تمثل نهاية الثقافة المصرية؛ فالفرس، كما أشرنا، لم يحاولوا أبدًا قمع المعتقدات المصرية، وشجعت الأسرة الثلاثين على إحياء أمجاد الماضي في الفن والعمارة. استمر البطالمة في مراعاة الشعائر والتقاليد القديمة، وانتشرت الثقافة المصرية في جميع أنحاء العالم القديم عن طريق التجارة وأعمال الكتاب اليونانيين، ثم الرومان فيمَا بعد، الذين أعجبوا بالثقافة المصرية.

حافظ فراعنة الأسرة الثلاثين، حتى أسرة تيوس التي لم تعمر طويلًا، على كرامة الملكية المصرية بما يساير الماضي وتركوا آثارهم الرائعة التي تساير من سبقوهم. إذن يمكن اعتبار العصر المتأخر نهاية الحكم الذاتي المصري ولكن لا ينبغي اعتباره الرمق الأخير للثقافة المصرية؛ فحتى يومنا هذا، لا تزل الإنجازات الثقافية المصرية تثير الإعجاب، بل والرهبة حتى يومنا هذا، وتظل من بين أكثر الإنجازات شهرة وروعة من بين أي إنجازات أخرى في العالم القديم.