كان عصر العمارنة في مصر القديمة هو عصر حكم الملك إخناتون (1353-1336 ق.م)، المشهور باسم "الملك المهرطق". أصدر إخناتون في العام الخامس من حكمه (حوالي 1348 ق.م)، إصلاحات دينية شاملة أسفرت عن قمع المعتقدات الدينية التقليدية من تعدد الآلهة/الهينوثية في الثقافة وإعلاء شأن إلهه الشخصي آتون.

يقتصر هذا العصر ووفقًا لبعض العلماء، على عهد إخناتون، في حين يدعي آخرون أنهه يمتد حتى عهد خلفاء إخناتون وينتهي بتولي الفرعون حورمحب (1320-1292 ق.م)، والادعاء الأخير هو الأكثر شيوعًا في الدراسات السائدة، ولذلك غالبًا ما يضع الباحثون عصر العمارنة بين عامي (1348-1320 ق.م).

تعتبر الإصلاحات الدينية التي قام بها إخناتون أول تعبير حقيقي عن التوحيد في التاريخ العالمي، حيث حظيت هذه الإصلاحات الدينية التي قام بها إخناتون بالثناء والانتقاد في العصر الحديث من قبل العلماء الذين يجادلون مع وضد ما يسمى "الملك المهرطق"، في الواقع، يعد عصر العمارنة هو العصر الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام في تاريخ مصر القديمة لأن عهد إخناتون يعتبر خروجًا دراماتيكيًا عن معيار الملكية المصرية التقليدية.

أُغلقت معابد جميع الآلهة، في أعقاب إصلاحات إخناتون، باستثناء معابد آتون، وحُظرت الشعائر الدينية أو قُمعت بشدة، ونُقلت عاصمة البلاد من طيبة إلى مدينة أخيتاتون الجديدة التي أسسها الملك (العمارنة الحالية). كانت أخيتاتون في الأساس مدينة بُنيت للإله وليس للشعب، وهذا يعكس التركيز المركزي لحكم إخناتون.

اعتزل إخناتون بشكل أو بآخر، بعد أن اعتنق معتقده الديني الجديد وقمع معتقدات الآخرين الدينية، في مدينته الإلهية حيث تولى دور الإله المتجسد وكرس نفسه لعبادة وتملق أبيه السماوي آتون، وأصبحت علي ما يبدوا أن حياة شعبه وعقود التجارة والتحالفات مع القُوَى الأجنبية، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية للبلاد والجيش، اهتمامات ثانوية بالنسبة إلى عباداته الدينية.

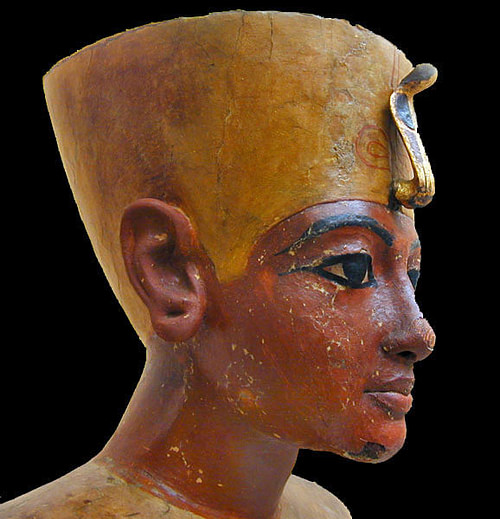

لم تستمر الإصلاحات الدينية التي وضعها إخناتون بعد وفاته، حيث خالف ابنه وخليفته توت عنخ آمون (حوالي 1336-1327 ق.م) سياساته وأعاد الممارسات الدينية التقليدية. توقفت جهود توت عنخ آمون بوفاته المبكرة، لكن أحد خلفائه، حورمحب الذي دمر مدينة أخناتون ومحى اسمه من التاريخ بحماسة أكبر بكثير، واصل جهوده.

إخناتون وآلهة مصر

كان إخناتون ابنًا للملك العظيم أمنحتب الثالث (1386-1353 ق.م) الذي تميز عهده ببعض المعابد والآثار الأكثر إثارة للإعجاب في عصر الدولة الحديثة (حوالي 1570 - 1069 ق.م) مثل قصره ومجمعه الجنائزي وتمثالي ممنون الذي كان يحرساه، وغيرها الكثير من المعابد التي اعتقد علماء الآثار فيمَا بعد أنه لا بد أنه حكم لفترة طويلة للغاية ليأمر ببنائها جميعًا. تُعد مشروعات البناء الضخمة هذا دليلاً على استقرار وازدهار فترة حكمه التي سمحت له بأن يترك لابنه مملكة ثرية وقوية.

كان إخناتون، في هذا الوقت، يُعرف باسم "أمنحتب الرابع"، وهو الاسم الذي اتخذه الملوك المصريون لتكريم الإله آمون ويعني "آمون راضٍ" أو (آمون مسرور). واصل أمنحتب الرابع سياسات والده وكان مجتهدًا في الدبلوماسية خاصًا فيمَا يتعلق بالشؤون الخارجية وتشجيع التجارة، إلا أنه في عامه الخامس، قام فجأة بعكس كل هذا السلوك، وغيّر اسمه إلى إخناتون (النافع لآتون)، وألغى البنية العقائدية التقليدية لمصر، ونقل عاصمة البلاد من طيبة (مركز عبادة آمون) إلى مدينة جديدة بنيت على أرض بكر في مصر الوسطى أُطلق عليها اسم أخيتاتون (أفق آتون)، ولكن يُطلق عليها أيضًا (المكان الذي يصبح فيه آتون فعالًا)، ولا يُعرف على وجه التحديد ما الذي دفع هذا التغيير المفاجئ لإخناتون، وظل العلماء يكتبون عن هذه المسألة ويناقشونها طوال القرن الماضي.

لم يذكر إخناتون نفسه أي سبب لتحوله الديني في أي من نقوشه - على الرغم من أن العديد منها لا يزال موجودًا - ويبدو أنه كان يعتقد أن سبب إخلاصه المفاجئ لإله واحد كان بديهيًا: كان هذا هو الإله الحقيقي الوحيد الذي يجب أن يعترف به البشر، وكل الآلهة الأخرى إما زائفة أو أقل قوة بكثير، ولكن مهما كانت أسبابه واضحة، إلا أنها لم تكن مفهومة بنفس الطريقة من قبل بلاطه أو الشعب.

كان المصريون القدماء - مثلهم مثل أي مجتمع متعدد الآلهة - يعبدون العديد من الآلهة لسبب بسيط: أنهم يروا أن هذا هو المنطق السليم، أو على الأقل هكذا كانوا ينظرون إلى موقفهم. كان من السهل بما فيه الكفاية أن يرى المرء في حياته اليومية أن شخصًا واحدًا لا يمكنه تلبية كل احتياجات الفرد - فقد كان المرء يتفاعل مع المعلمين والأطباء والزوج ورئيسه في العمل وزملائه في العمل والأب والأم والإخوة - وكان لكل من هؤلاء الأشخاص قدراته الفريدة ومساهماته في حياة الفرد.

إن الادعاء بأن شخصًا واحدًا يمكنه تلبية جميع احتياجات الفرد - أي إن كل ما يحتاجه المرء في الحياة هو هذا الشخص الآخر فقط - كان سيبدو سخيفًا بالنسبة للمصري القديم كما ينبغي أن يبدو سخيفًا لأي شخص يعيش في عصرنا الحاضر. كان يُنظر إلى الآلهة بالطريقة نفسها بالضبط، حيث لم يكن المرء ليفكر في طلب المساعدة من "حتحور" في كتابة رسالة - فقد كان هذا مجال خبرة "تحوت" - ولم يكن المرء ليصلي للإلهة الكتابة "سشات" لمساعدته في إنجاب طفل - كان المرء يستشير (بيس أو حتحور أو باستت) أو غيرهما من الآلهة الخبراء في هذا المجال.

كانت الآلهة جزءًا لا يتجزأ من حياة الشعب، وكان المعبد مركز المدينة، ولم تكن المعابد في مصر القديمة بيوت عبادة للشعب، بل كانت بيوت الآلهة الدنيوية، ولم يكن الكهنة موجودين لخدمة الجماعة بل لرعاية تمثال الإله في بيته. كانت هذه المعابد غالبًا مجمعات ضخمة لها موظفون خاصون بها يقومون بالطهي والتنظيف وتخمير الجعة وتخزين الحبوب وغيرها من الأطعمة الفائضة ونسخ المخطوطات وتعليم الطلاب والعمل كأطباء وأطباء أسنان وممرضين وتفسير الأحلام والعلامات والفأل للشعب.

كانت أهمية المعابد محسوسة إلى حد بعيد خارج المجمعات من حيث أنها كانت تولد وتدعم صناعات بِرُمَّتها؛ كان حصاد البردي ومعالجته يعتمد إلى حد بعيد على المعابد، وكذلك صانعو التمائم وصانعو المجوهرات وصانعو "دمى الأوشبتي" والنساجون ومجموعة أخرى من الصناعات، وعندما قرر إخناتون إغلاق المعابد وإلغاء المعتقدات الدينية التقليدية، عانت كل هذه الأعمال بسبب ذلك.

مع شيوع الفهم التوحيدي في الوقت الحاضر، غالبًا ما يُنظر إلى إخناتون على أنه صاحب رؤية، حيث رأى أبعد من حدود دينه وأدرك الطبيعة الحقيقية للإله؛ ولكن هذا بعيد كل البعد عن الطريقة التي كان يُنظر بها إليه في عصره، فضلًا عن ذلك، فمن المرجح تمامًا أن إصلاحاته لم تكن لها عَلاقة برؤية إلهية بقدر ما كانت محاولة لانتزاع السلطة من عبادة آمون واستعادة الثروة والسلطة التي جمعوها على حساب الملك.

الملك وعبادة آمون

اكتسبت عبادة آمون قوتها أول مرة في عصر الدولة القديمة (حوالي 2613-2181 ق.م) عندما كافأ ملوك الأسرة الرابعة الكهنة بإعفائهم من الضرائب مقابل اجتهادهم في أداء الشعائر الجنائزية والحفاظ على الطقوس المناسبة في مجمع الأهرامات الملكية في الجيزة وأماكن أخرى، وحتى الدراسة السريعة للتاريخ المصري القديم من هذا العصر فصاعدًا توضح أن هذه العبادة خاصةً كانت مشكلة دائمة بالنسبة للنبلاء حيث كانت تزداد ثراءً وقوة عامًا بعد عام.

وبما أن الكهنة لم يدفعوا أي ضرائب على شكل حبوب مزروعة في أراضيهم، فقد كانوا قادرين على بيعها كما يشاؤون، كما منحهم ملوك الأسرة الرابعة أيضًا مساحات شاسعة وخصبة من الأراضي بشكل دائم، مكنهم هذا المزيج من جمع ثروة هائلة، وترجمت هذه الثروة إلى سلطة، وفي كل عصر من العصور التي يطلق عليها "العصور الوسيطة" في التاريخ المصري - وهي تلك العصر التي كانت فيها الحكومة المركزية ضعيفة أو منقسمة - ظل كهنة آمون أقوياء كما كانوا دائماً، وفي الفترة الانتقالية الثالثة لمصر (حوالي 1069-525 ق.م)، حكم كهنة آمون في طيبة مصر العليا بمظهر من القوة أكبر مما استطاع ملوك تانيس (في مصر السفلى) أن يحشدوه.

لم تكن هناك طريقة يمكن لملك متعاقب أن يعكس سياسات الدولة القديمة دون تقويض سلطة النظام الملكي، فعلى سبيل المثال، لا يمكن لملك في الدولة الوسطى في مصر أن يدعي أن "خوفو" في الدولة القديمة أخطأ فيمَا يتعلق بعبادة آمون دون الاعتراف بأن الملوك، بمن فيهم هو نفسه، كانوا غير معصومين من الخطأ. كان الملك هو الوسيط بين الآلهة والشعب والذي كان يحافظ على أهم جوانب الثقافة، وعلى هذا لا يمكن اعتبار الملك أقل من كونه إلهًا كاملًا. كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن للملك أن يستعيد بها الثروة التي مُنحت للكهنة هي إلغاء الكهنوت وإظهارهم بمظهر أقل جدارة بمكانتهم وسلطتهم، وهذا هو المسار الذي اتبعه إخناتون.

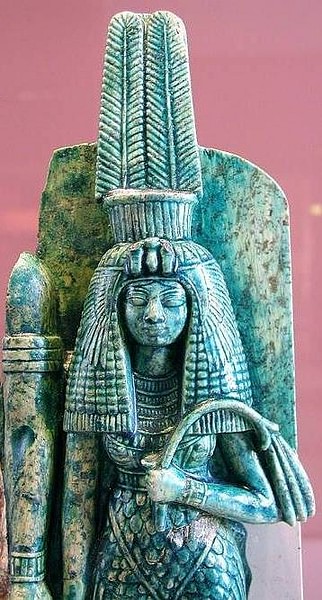

هناك أدلة على وجود صراع بين كهنة آمون والقصر، حتى في عهد "أمنحتب الثالث" المزدهر، وكان الإله الشمسي الصغير المعروف باسم "آتون" مبجلًا فعلًا من قبل أمنحتب الثالث إلى جانب آمون وآلهة أخرى، وربما كانت زوجة أمنحوتب الثالث (ووالدة إخناتون)، "تيي" (1398-1338 ق.م) هي التي اقترحت استراتيجية الإصلاح الديني على ابنها.

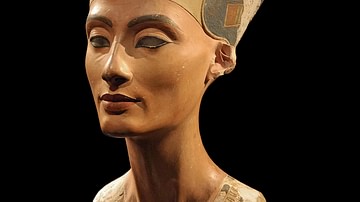

مارست "تيي" نفوذًا كبيرًا على كل من زوجها وابنها، ومن خلالهما على البلاط والبيروقراطية في مصر. وُثِّقَ دعمها لإصلاحات إخناتون بشكل جيد، وباعتبارها سياسية محنكة، حيث أدركت أنها الوسيلة الوحيدة لرفع سلطة الفرعون على حساب الكهنة. اقترح بعض العلماء أيضًا أن زوجة إخناتون الشهيرة "نفرتيتي" (حوالي 1370 - 1336 ق.م) هي مصدر إلهام للإصلاحات حيث أنها دعمت هي الأخرى بوضوح وشاركت في العقيدة الجديدة.

زعم عدد من الباحثون على مر السنين أن الإصلاحات الدينية التي قام بها إخناتون لم تكن إصلاحات دينية توحيدية، بل كانت مجرد قمع لنشاط الطوائف الأخرى لإعلاء شأن عبادة آتون. إلا أن هذا الادعاء لا يبدو منطقيًا إذا كان المرء على دراية بهذا النوع من المبادرات في ماضي مصر، حيث ارتقى آتون إلى مرتبة ملك الآلهة، وكان معبده في الكرنك (ولا يزال) أكبر مبنى ديني شيد في التاريخ. ومع ذلك، سُمح لعبادات جميع الآلهة الأخرى بالازدهار كما كان الحال دائمًا.

لا يمكن للمرء أن يدعي أن المبادرات الدينية لإخناتون كانت على نفس المنوال الذي اتبعه كهنة آمون في السابق، فهي لم تكن كذلك؛ حيث أوضحت ترنيمة إخناتون الكبرى لآتون - وكذلك سياساته الدينية - أنه لم يكن هناك سوى إله واحد يستحق العبادة. تصف الترنيمة العظيمة لآتون التي كتبها الملك إلهًا عظيمًا وقويًا لدرجة أنه لا يمكن تمثيله في صور ولا يمكن أن يكون موجودًا في أي من المعابد أو المدن في طول البلاد وعرضها؛ فهذا الإله بحاجة إلى مدينة ومعبد جديدان خاصين به، وسيقوم إخناتون ببنائهم له.

أخيتاتون

كانت مدينة أخيتاتون أكمل تعبير عن رؤية إخناتون الجديدة. شُيدت المدينة حوالي عام 1346 ق.م على أرض بكر في وَسْط مصر على الضفة الشرقية لنهر النيل، وبنيت في منتصف الطريق بين العاصمتين التقليديتين منف شمالًا وطيبة جنوبًا. نُصبت لوحات حدودية على فترات متباعدة حول محيطها تحكي قصة تأسيسها. وعلى أحد هذه اللوحات، يروي إخناتون قصة اختياره للموقع:

"انظروا، للفرعون، هو الذي اختار الموقع – الذي ليس مِلكًا لإله، ولا مِلكًا لإلهة، ولا مِلكًا لملك، ولا ملكًا لملكة، ولا مِلكًا لأي شعب." (سناب، 155)

لا يمكن أن تكون المدينة الجديدة ملكًا لأحد قبل آتون، وبنفس الطريقة التي كان يجب أن يُفهم بها الإله في ضوء جديد، كان يجب أن يكون مكان عبادته جديدًا تمامًا. عُبد (آمون وأوزوريس وإيزيس وسوبك وباستت وحتحور) والعديد من الآلهة الأخرى لقرون في مدن مختلفة مقدسة لهم، ولكن إله إخناتون كان بحاجة إلى موقع لم يُبجل فيه أي إله فيه من قبل.

تشكلت أخيتاتون من أربع مناطق رئيسة هي: (المدينة الشِّمالية والمدينة الوسطى والضواحي الجنوبية والضواحي الخارجية.) صُمِّمتَ المدينة الشِّمالية حول القصر الشمالي الذي كان مخصصًا لآتون. كان الملك وأسرته وطوال تاريخ مصر، يعيشون في القصر، وكان أخناتون نفسه نشأ في قصر والده الضخم والفاخر في مدينة (الملقطة)، أما في أخيتاتون، عاشت الأسرة الملكية في شقق في الجزء الخلفي من القصر، وكانت الغرف الأكثر فخامة التي رُسمت عليها مناظر خارجية تصور خصوبة منطقة الدلتا مخصصة لآتون الذي كان يعتقد أنه يسكنها، ومن أجل الترحيب بآتون في القصر، كان السقف مفتوحًا على السماء.

صُممت المدينة المركزية حول معبد آتون الكبير ومعبد آتون الصغير، وكان هذا هو المركز البيروقراطي للمدينة حيث يعمل ويعيش الإداريون. كانت الضواحي الجنوبية هي المنطقة السكنية للنخبة الثرية وكانت تضم عقارات ومعالم كبيرة، وكانت الضواحي الخارجية هي المكان الذي كان يعيش فيه الفلاحون الذين كانوا يعملون في الحقول ويبنون المقابر القريبة من المدينة الجنائزية ويحافظون عليها.

كانت أخيتاتون أعجوبة هندسية مخططة بعناية مع أبراج ضخمة عند مدخلها، وقصر ومعابد مذهلة، وطرق واسعة يمكن لإخناتون ونفرتيتي أن يركبا فيها عربتهما في الصباح، ومع ذلك؛ لا يبدو أنها صُممت لمراعاة راحة أو مصالح أي شخص آخر غيرهما، وبما أن الأرض لم يتم تطويرها من قبل، فإن أيًا من الأشخاص الآخرين الذين عاشوا وعملوا هناك كان يجب أن يقْتُلِعَوا من المدن والمجتمعات الأخرى وزرعهم في أخيتاتون.

رسائل العمارنة

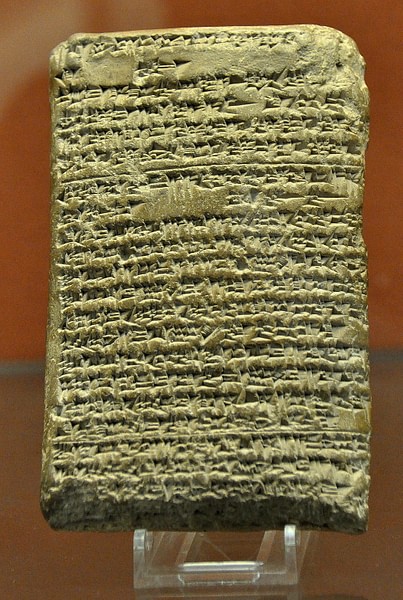

حظيت منطقة المدينة المركزية باهتمام كبير من علماء الآثار منذ اكتشاف ما يسمى برسائل العمارنة في عام 1887م. اكتشفت امرأة محلية كانت تحفر في الطين بحثًا عن السَّماد هذه الألواح المسمارية الطينية ونبهت السلطات المحلية. يعود تاريخ هذه الألواح إلى عهدي أمنحتب الثالث وإخناتون، حيث وُجد أنها سجلات لحكام بلاد ما بين النهرين بالإضافة إلى مراسلات بين ملوك مصر وملوك الشرق الأدنى.

زودت رسائل العمارنة العلماء بمعلومات لا تقدر بثمن عن الحياة في مصر في ذلك الوقت وكذلك العلاقة بين مصر والأمم الأخرى، كما توضح هذه الألواح أيضًا مدى قلة اهتمام إخناتون نفسه بمسؤوليات الحكم بمجرد استقراره في مدينته الجديدة. وسع فراعنة الدولة الحديثة حدود البلاد وشكلوا تحالفات وشجعوا التجارة عن طريق المراسلات المنتظمة مع الأمم الأخرى. كان هؤلاء الملوك على دراية تامة بما كان يحدث خارج حدود مصر وداخلها. اختار إخناتون ببساطة أن يتجاهل كل ما يحدث خارج حدود مصر، ويبدو أن كل ما يحدث خارج حدود أخيتاتون كان خارج حدود مصر.

لم تلقَ رسائل الحكام الأجانب ونداءاتهم للمساعدة آذانًا مصغية ولم يُستجب لها. تشير عالمة المصريات باربارا واترسون إلى أن "ريب عدي" (ريب-حدا) ملك جبيل، الذي كان أحد أكثر حلفاء مصر ولاءً، أرسل أكثر من خمسين رسالة إلى إخناتون يطلب فيها المساعدة في محاربة "عبدي عشيرتا" (المعروف أيضًا باسم أزيرو) ملك آمور (آمورو)، ولكن لم يرد عليها جميعًا وضاعت جبيل من مصر (112). اشتكى "توشراتا"، ملك ميتاني، الذي كان أيضًا حليفًا وثيقًا لمصر، من أن أمنحتب الثالث أرسل له تماثيل من الذهب في حين لم يرسل له إخناتون سوى تماثيل مطلية بالذهب، وهناك أدلة على أن الملكة "نفرتيتي" تدخلت للرد على بعض هذه الرسائل في حين كان زوجها مشغولًا بشعائره الدينية الشخصية.

فن العمارنة

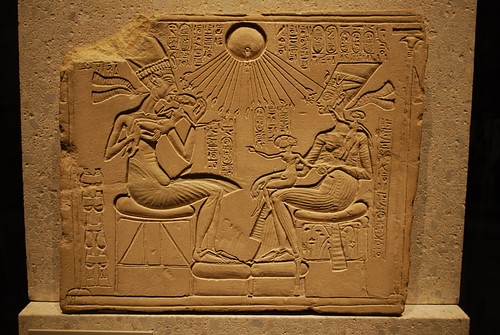

تنعكس الطبيعة التحويلية لهذه الشعائر في فن ذلك العصر؛ فكثيرًا ما علق علماء المصريات وغيرهم من العلماء على الطبيعة الواقعية لفن العمارنة، بل إن البعض أشار إلى أن هذه التصاوير دقيقة للغاية لدرجة أنه يمكن من خلالها اكتشاف العاهات الجسدية للملك. إن فن العمارنة هو الأكثر تميزًا في تاريخ مصر كله، وغالبًا ما يفسر اختلاف أسلوبه بالواقعية.

تصور الأعمال من حِقْبَة العمارنة العائلة المالكة بأعناق وأذرع ممدودة وسيقان نحيلة، على عكس الصور من الأسر الأخرى من التاريخ المصري. افترض العلماء أنه ربما كان الملك "يعاني من اضطراب وراثي يسمى متلازمة مارفان" (حواس، 36) وهو ما يفسر هذه الصور التي تظهره وعائلته هزيلين للغاية ويبدو أنهم غير متناسقين بشكل غريب.

لكن السبب الأكثر ترجيحاً لهذا الأسلوب الفني هو المعتقدات الدينية للملك؛ حيث كان يُنظَر إلى آتون باعتباره الإله الحقيقي الوحيد الذي يرأس كل شيء ويغرس في كل الكائنات الحية أشعة الشمس التي تمنح الحياة وتحولها، وبتصوره على هيئة قرص شمس تنتهي أشعته بأيدٍ تلامس وتداعب من على الأرض، لم يمنح آتون الحياة فحسب، بل غيّر حياة المؤمنين بشكل كبير. ولعل إستطالة الشخصيات في هذه الصور كانت تهدف إلى إظهار التحول البشري عندما تلمسه قوة آتون.

تظهر لوحة إخناتون الشهيرة التي تصور أشعة آتون تلامسه العائلة المالكة جميعًا وكل واحد منهم، حتى نفرتيتي، مصور بنفس الاستطالة التي كان الملك يعاني منها، ويبدو من الخطأ اعتبار هذه الصور تصويرًا واقعيًا للعائلة المالكة المصابة ببعض الاضطرابات، إذ لا يوجد سبب يجعل نفرتيتي تشارك الملك في متلازمة الملك المفترضة، ثم أن الادعاء بأن الواقعية في الفن المصري القديم هي ابتكار من عصر العمارنة لا يمكن الدفاع عنه؛ حيث بدأ فنانو الدولة الوسطى (2040-1782 ق.م) الواقعية في الفن قبل إخناتون بقرون.

توت عنخ آمون وحورمحب

صُنعت هذه الأعمال الفنية لتزيين مقبرة الملك وأسرته في مدينة آتون، صُممت أخيتاتون لتكون موطن الآلهة بنفس الطريقة التي بُنيت بها معابد الآلهة الفردية. صُممت أخيتاتون لتكون أعظم من أي من هذه المعابد، بل وأكثر فخامة من أي مدينة أخرى في مصر، ويبدو أن إخناتون حاول في بداية إصلاحاته إدخال معبد آتون العظيم في الكرنك إلى معبد آمون العظيم، ولكن هذه المحاولات لم تلقَ ترحيبًا وشجعته على البناء في مكان آخر. خطط الملك كل جانب من جوانب المدينة بعناية، وصمم عمارتها لتُظهر مجد وروعة إلهه.

ازدهرت أخيتاتون طوال زمن حكم إخناتون، ولكن بعد وفاته هجرها خليفته و أبنه توت عنخ آمون، ويبدو أن هناك أدلة على أن المدينة كانت لا تزل تعمل خلال زمن حكم حورمحب، لا سيما وجود ضريح لهذا الفرعون في الموقع، ولكن نُقلت العاصمة إلى منف ثم عادت إلى طيبة.

اشتهر توت عنخ آمون في عصرنا الحالي بمقبرته المكتشفة عام 1922 م، ولكن بعد وفاة والده، حظي بالاحترام باعتباره الملك الذي أعاد المعتقدات والممارسات الدينية القديمة لمصر. أُعيد فتح المعابد وبدأت الأعمال التي كانت تعتمد عليها في العمل كما كانت في السابق، غير أن توت عنخ آمون لم يعش طويلًا بما فيه الكفاية ليكمل إصلاحاته، وقام خليفته الملك (الوزير السابق آي) بتنفيذها.

إلا أن الفرعون حورمحب هو من أعاد الثقافة المصرية بالكامل في النهاية، ربما خدم حورمحب في عهد أمنحتب الثالث وكان القائد الأعلى للجيش في عهد إخناتون، وعندما تولى العرش، جعل مهمة حياته تدمير كل أثر لعصر العمارنة.

قام حورمحب بهدم أخيتاتون وإلقاء أنقاض الآثار والمعابد في حفر لردم آثارها. كان عمل حورمحب شاملًا لدرجة أن أخناتون مُحي من التاريخ المصري، ولم يُذكر اسمه مرة أخرى في أي نوع من السجلات، وحيثما كان لا بد من ذكر عهده، كان يشار إليه فقط باسم "إخناتون المهرطق".

الخلاصات

اعتبر حورمحب أن ملكه السابق يستحق ما أصبح يُعرف باسم “Damnatio Memoriae” (وتعني باللاتينية "لعن الذاكرة") حيث يمحي كل ذكرى لشخص ما من الوجود، فبالرغم من أن هذه الممارسة ترتبط بشكل شائع بالإمبراطورية الرومانية، إلا أنها كانت تُمارس أول مرة في مصر قبل ذلك بقرون بواسطة نقوش تُعرف باسم "نصوص اللعنات". كان نص اللعنة عبارة عن فقرة منقوشة على أوستراكا (قطعة من إناء فخاري) أو في بعض الأحيان على تمثال (على غرار دمية الفودو) وغالبًا ما كانت تُنقش على قبر لتحذير اللصوص المحتملين من الأهوال التي تنتظرهم إذا دخلوا دون دعوة.

اتخذ نص اللعنة في حالة إخناتون، شكلًا ماديًا يتمثل في محو ذكراه تمامًا من التاريخ. نقش إخناتون اسمه واسم إلهه في معبد آمون في الكرنك؛ ومحيا، وأقام آثارًا ومعابد أخرى في أماكن أخرى؛ وهدمت. واِستُبدل اسم آمون في معبد حتشبسوت باسم آتون؛ وتغير مرة أخرى. وبِنَى مدينة كبيرة على ضفاف النيل محاطة بنقوش تحكي قصة مبانيها وبانيها وإلهه؛ وهدمت، وأخيرًا، أرجع حورمحب عهده في النقوش الرسمية إلى عهد أمنحتب الثالث ليطمس تمامًا ذكرى (إخناتون وتوت عنخ آمون والوزير آي).

ظل اسم إخناتون مفقودًا من التاريخ حتى القرن التاسع عشر الميلادي عندما فُكت رموز حجر رشيد على يد جان فرانسوا شامبليون في عام 1824م. كشفت الحفريات في مصر عن أنقاض آثار أخناتون التي اعيد استخدامها في آثار آخري، ورُسمت خريطة لموقع إخناتون وأوصافه في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. حكت رسائل العمارنة المكتشفة، إلى جانب هذه الاكتشافات الأخرى، قصة "الملك المهرطق" القديم لمصر في العصر الحديث حيث أصبح التوحيد مقبولاً كتطور طبيعي ومرغوب فيه في الفهم الديني.

غالبًا في تاريخنا المعاصر، ما يتم الإشادة بإخناتون باعتباره صاحب رؤية دينية وبطلًا اتخذ الخطوات الأولى، حتى قبل موسى، في محاولة تنوير الناس بالطبيعة الحقيقية للإله، ويُعد إخناتون مثالًا أساسيًا للمسيحي الأولي، وفقًا لبعض الأفهام، الذي أدرك - قبل قرون من العصر المسيحي - حقيقة إله لا يشبه مخلوقاته، إله يسكن في "نُورٍ لاَ يُدْنَى مِنْهُ" (إشعياء 55: 8-9 وتيموثاوس الأولى 6: 16)، ومع ذلك، يجب الاعتراف بهذا الاحترام للملك القديم وملكه على أنه تطور حديث مبني على فهم العصر الحديث لطبيعة الألوهية.

كان إخناتون وعصر العمارنة غير معروفين لشعب مصر في عصره، ولعدة قرون بعده، ولسبب وجيه للغاية: لقد أفقدت مبادراته الدينية البلاد توازنها وأخلت بالقيمة الثقافية الأساسية للتناغم بين الآلهة والشعب والأرض التي يعيشون فيها وجنة الآخرة التي كانوا يأملون أن يتمتعوا بها إلى الأبد، قد يرى الفهم الحالي إخناتون كبطل ديني، ولكنه كان بالنسبة لشعبه مجرد حاكم مسكين سمح لنفسه بنسيان أهمية التوازن وسقط في الخطأ.