Das mittelalterliche Turnier diente als Schauplatz für europäische Ritter, um militärischen Fähigkeiten in Disziplinen wie dem Lanzenstechen (Tjost) oder dem Mêlée trainieren und präsentieren zu können. Es bot zudem die Möglichkeit, Pracht und Prunk zur Schau zu stellen, ritterliche Tugenden zu demonstrieren und sowohl Reichtum als auch Ruhm zu erlangen. Vom 10. bis zum 16. Jahrhundert n. Chr. waren Turniere der wichtigste Ausdruck aristokratischer Ideale wie Ritterlichkeit und edler Abstammung. Es wurden Familienwappen und Ehre aufs Spiel gesetzt, Damen umworben und sogar der nationale Stolz verteidigt.

Ursprung

Krieger tragen schon seit der Antike Übungskämpfe aus, doch das mittelalterliche Turnier entwickelte sich vermutlich aus den Kavallerieübungen der Franken im 9. Jahrhundert n. Chr., deren Reiter berühmt dafür waren, sich gegenseitig anzugreifen und äußerst anspruchsvolle Manöver durchzuführen. Die organisierten Zusammenkünfte von Rittern, um bestimmte militärische Fertigkeiten zu trainieren und simulierte Kavalleriegefechte auszutragen, nahmen zwei Hauptformen an:

- Das Turnier - Eine Schlacht zwischen zwei Gruppen berittener Ritter, die oft als mêlée, hastilude, tourney oder tournoi bezeichnet wurden.

- Die Tjost - Ein Duell Mann gegen Mann zwischen zwei Rittern zu Pferd, die dabei hölzerne Lanzen verwendeten.

Im Laufe der Zeit wurden die beiden Begriffe synonym verwendet, um jegliche Zusammenkunft von Rittern zu beschreiben, die dem sportlichen Wettkampf und der Zurschaustellung von Prunk und Pracht diente. Beide Begriffe können sich dabei auf einen Teil oder das gesamte organisierte Treffen beziehen.

Der Ursprung des Wortes Turnier ist ebenso unklar wie der des Ereignisses selbst. Der ursprüngliche Zweck solcher Ritterversammlungen war vermutlich das Training im Reiten, da von den Rittern im Kampf erwartet wurde, ihre Pferde imposant zu wenden – auf Französisch par tour, was möglicherweise die Herkunft der Begriffe tourney oder Turnier erklärt. Eine weitere mögliche Herkunft des Namens ist die frühe Praxis, dass Gruppen von Rittern sich zunächst gegenseitig umkreisten oder umeinander „drehten“, bevor sie einen Kampf begonnen.

Wann genau die ersten Turniere stattfanden, ist nicht bekannt, doch die früheste Erwähnung in historischen Aufzeichnungen findet sich in einer Chronik der Abtei Saint Martin in Tours, Frankreich. Unter dem Eintrag für das Jahr 1066 n. Chr. wird der Tod eines gewissen Godfrey de Preuilly erwähnt, der ironischerweise bei einem Turnier ums Leben kam – jenem Turnier, für das er selbst die Regeln festgelegt hatte. Viele der frühen Hinweise auf Turniere deuten darauf hin, dass sie in Frankreich entstanden. So beschreibt der Chronist Matthew Paris aus dem 13. Jahrhundert n. Chr. diese Veranstaltungen als Conflictus Gallicus („die gallische – also französische – Art zu kämpfen“) und als batailles françaises („französische Schlachten“). Französische Ritter waren in dieser Zeit zudem für ihre außergewöhnlichen Kampffertigkeiten berühmt, was darauf hindeutet, dass sie sich durch intensives Training auf ihre Kämpfe vorbereiteten. Allerdings gibt es auch Aufzeichnungen über Turniere in Deutschland und Flandern im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts n. Chr. In England wurden Turniere vermutlich Mitte des 12. Jahrhunderts eingeführt und verbreiteten sich zur gleichen Zeit auch in Italien. Ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gewannen sie in ganz Europa an Popularität und entwickelten sich zu immer spektakuläreren Veranstaltungen.

Organisation und Entwicklung

Dass Turniere ursprünglich als Vorbereitung auf den echten Krieg dienten, zeigt sich daran, dass in den frühen Wettbewerben genau die gleichen Waffen und Rüstungen verwendet wurden wie auf dem echten Schlachtfeld. Ein Hinweis auf die realen Gefahren, die mit diesen Kämpfen verbunden waren, ist zudem das Vorhandensein eingezäunter Bereiche auf dem „Schlachtfeld“, in die sich Ritter zurückziehen und erholen konnten. Diese Bereiche sind die ursprünglichen „Lists“, ein Begriff, der später für die gesamte Turnierarena der zunehmend festlicheren Turniere in späteren Jahrhunderten verwendet wurde.

Bei manchen Turnieren traten zwei Gruppen von bis zu 200 Rittern pro Seite gegeneinander an. Sie waren in voller Rüstung, führten Lanzen, Schwerter und Schilde und wurden oft nach ihrer geografischen Herkunft organisiert. So war es beispielsweise üblich, dass normannische und englische Ritter gegen eine Gruppe französischer Ritter antraten. Um Regelverstöße zu verhindern, gab es Marschälle, doch da das Kampffeld oft sehr groß war – mitunter erstreckte es sich über den gesamten Raum zwischen zwei Dörfern – waren schwere Verletzungen und sogar Todesfälle keine Seltenheit. Tatsächlich gab es nur wenige festgelegte Regeln, und es galt nicht als unfair, dass mehrere Ritter einen einzelnen Gegner attackierten oder einen Ritter angriffen, der sein Pferd verloren hatte.

Neben Ehre und Ruhm spielte auch der finanzielle Gewinn eine wichtige Rolle. Ritter versuchten, die Waffen, Rüstungen und wertvollen Besitztümer ihrer Gegner zu erbeuten oder sie sogar gefangen zu nehmen, um ein Lösegeld zu verlangen – ein Betrag, der oft bereits vor dem Kampf festgelegt wurde. Zudem erhielt das siegreiche Team am Ende des Turniers eine Geldprämie.

Mit der Zeit wurden die Turniere immer anspruchsvoller und ausgefeilter. So kamen beispielsweise nachgebaute Festungen zum Einsatz, die erstürmt werden mussten. Auch Fußsoldaten wurden eingesetzt, um einer Seite einen Vorteil zu verschaffen, und die Vielfalt der verwendeten Waffen nahm zu – hinzu kam beispielsweise die Armbrust. Herrscher wurden zunehmend misstrauisch gegenüber den Veranstaltungen, da sie in Aufstände ausarten konnten – und manchmal auch tatsächlich eskalierten, wenn sich eine Gruppe Ritter in Rage geriet. Infolgedessen erlaubte Richard I. von England (reg. 1189–1199) Turniere nur unter strengen Auflagen: Sie mussten lizenziert werden, und Ritter mussten eine Teilnahmegebühr entrichten. In Deutschland erlaubten die Kaiser Turniere sogar ausschließlich für Mitglieder des Hochadels, so sehr war das Prestige dieser Wettkämpfe inzwischen gestiegen. Philipp II. von Frankreich (reg. 1180–1223) hingegen verbot seinem Sohn die Teilnahme an Turnieren aufgrund der damit verbundenen Gefahren.

Die hohe Zahl unnötiger Todesfälle war einer der Gründe, weshalb die Kirche in vielen Ländern Turniere missbilligte. Den Kämpfern wurde sogar angedroht, dass sie in die Hölle kämen, sollten sie dabei ums Leben kommen. Im 12. Jahrhundert n. Chr. verhängten die Päpste ein Verbot über Turniere und erklärten sie für skandalös, da sie alle sieben Todsünden in sich vereinten. Viele Ritter ignorierten die Haltung der Kirche jedoch – bei einem Turnier in London ging es einmal sogar so weit, dass sieben Ritter antraten, die sich jeweils als eine der Todsünden verkleidet hatten.

Einige Turniere arteten in echte Schlachten aus, wenn Gefolge und Zuschauer in das Geschehen eingriffen – besonders häufig geschah dies bei „Revanche“-Turnieren zwischen nationalen Rittergruppen. Selbst das Wetter konnte zur Gefahr werden: So starben im Jahr 1241 n. Chr. 80 deutsche Ritter berüchtigterweise an Hitzschlag während eines Turniers. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts wurden strengere Regeln eingeführt. Wer sie brach, musste mit dem Verlust von Rüstung und Pferd rechnen oder konnte inhaftiert werden. Auch Zuschauer waren verpflichtet, alle Waffen und Rüstungen zu Hause zu lassen. Um die Zahl tödlicher Verletzungen zu verringern, wurden auch die Waffen reglementiert: Lanzen erhielten dreizackige Spitzen, um den Aufprall abzumildern, und Schwerter wurden stumpf gemacht. Solche „entschärften” Waffen wurden als „Waffen der Höflichkeit“ oder auf Französisch à plaisance bezeichnet.

Heraldik, Ehre und Zeremoniell

Bis zum 14. Jahrhundert n. Chr. hatte sich das Turnier weitgehend von einem echten Kampf zu einem Spektakel aus Zurschaustellung von Prunk und adliger Abstammung gewandelt. Besonders wichtig für die öffentliche Selbstdarstellung war die prächtige Prozession am ersten Tag, bei der die Ritter durch die Gegend zogen, um die Einheimischen mit ihrem Glanz und Prunk zu beeindrucken. Dennoch blieb ein gewisses Risiko bestehen, wenn Ritter mit langen Holzlanzen aufeinander zuritten – selbst wenn deren Spitzen stumpf waren. Die Kampffläche wurde verkleinert, und die erhöhte Sicherheit ermöglichte den Einsatz leichterer, aufwendig verzierter Rüstungen sowie kunstvoll gestalteter Helmzieren und Schilde. Geschicklichkeit und Ehre standen nun im Mittelpunkt, und Turniere wurden für Herrscher zu einer nützlichen Gelegenheit, ihre Armeen zu stärken. Mit dem wachsenden Prunk stiegen jedoch auch die Kosten drastisch, sodass sich nur die wohlhabendsten Ritter die Ausrichtung oder Teilnahme leisten konnten.

Neben der finanziellen Hürde mussten Ritter nun auch ihre Abstammung nachweisen, da das gesamte Turnier zunehmend eine Demonstration aristokratischer Herkunft wurde. Herolde verkündeten nicht nur die Namen der Teilnehmer, sondern trugen deren Wappen auf Bannern und Schilden. Ritter führten ihr Wappen sowohl auf ihren Schilden als auch auf der Decke ihres Pferdes, sodass sie von den Zuschauern leicht identifiziert werden konnten. Ihre Wappen wurden außerdem an ihrem Schlafplatz ausgestellt sowie an einem speziellen Baum auf dem Turniergelände, an dem alle Teilnehmer ihre Wappen aufhängten. Schließlich konnten Ritter mit zweifelhaftem Ruf von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Dies erklärt auch, warum manch ein Ritter lieber anonym antrat.

Turniere wurden somit zur besten Gelegenheit für einen Ritter, öffentlich jene Eigenschaften zu demonstrieren, die von einem ehrenhaften Ritter erwartet wurden:

- Kriegerische Tüchtigkeit (prouesse)

- Höflichkeit (courtoisie)

- Vornehme Abstammung (franchise)

- Edles Benehmen (debonnaireté)

- Großzügigkeit (largesse)

Zudem, und angesichts der Bedeutung der Ritterlichkeit, wurden diejenigen von Turnieren ausgeschlossen, die sich bestimmter Vergehen schuldig gemacht hatten – darunter die Verleumdung einer Frau, Mord oder die Exkommunikation.

Mittlerweile hatten sich Turniere zu großen gesellschaftlichen Ereignissen entwickelt, die sich über mehrere Tage erstreckten. Sie wurden oft zur Feier bedeutender Anlässe wie Krönungen und königliche Hochzeiten oder bei jährlichen Zusammenkünften bestimmter Ritterorden ausgerichtet. Zuschauer errichteten Zelte rund um das ausgewiesene Kampfgebiet, die sogenannten Lists, das mit Stroh oder Sand bedeckt war. Für wohlhabendere Gäste gab es Tribünen, Pavillons und Balkone, während Händler Erfrischungen, Pferde und edle Kleidung anboten. Die Veranstaltungen wurden durch Theateraufführungen mit Musikern und Akrobaten, festliche Umzüge sowie zahlreiche Bankette begleitet, die sich über die gesamte Turnierdauer erstreckten.

Edeldamen wohnten den Turnieren bei und traten oft als Förderinnen auf. Zusammen mit dem Aufschwung der romantischen Literatur jener Zeit verlieh dies den Veranstaltungen eine romantische Note und verstärkte den Wunsch aller, sich so ritterlich wie möglich zu verhalten. Damen überreichten bevorzugten Rittern symbolische Geschenke, etwa einen Schleier, der dann um die Lanze des Empfängers gebunden wurde. Auch die Kostümierung gewann an Bedeutung: Manche Ritter kleideten sich als legendäre Figuren wie König Artus, als traditionelle Feinde wie die Sarazenen, als Mönche oder sogar als Hofdamen. Besonders ausgeprägt war dieser Trend beim sogenannten „Runden-Tisch-Turnier“, bei dem jeder Ritter eine Figur aus der Artus-Sage verkörperte.

Die Tjost (Lanzenstechen)

Da Turniere zunehmend exklusiver wurden und Ehre sowie prunkvolle Selbstdarstellung in den Vordergrund traten, gewann die Tjost an Bedeutung. Möglicherweise abgeleitet vom lateinischen juxtare („sich begegnen“), bot dieses Duell zwischen zwei lanzenbewaffneten Rittern in einem abgegrenzten Raum weit mehr Möglichkeiten, das Publikum – oder sogar eine bestimmte Dame darin – zu beeindrucken als das chaotische Kampfgetümmel, das sich früher über mehrere Felder erstreckte. Dennoch blieb das Mêlée weiterhin ein fester Bestandteil des Turniergeschehens. Daneben gab es auch inoffizielle Wettkämpfe für Ritter, die sich die mittlerweile kostspieligen offiziellen Turniere nicht leisten konnten. Diese wurden oft als „Waffenherausforderung“ bezeichnet und bestanden darin, dass ein einzelner Ritter oder eine kleine Gruppe von Rittern eine offene Herausforderung an alle Interessierten – insbesondere an ausländische Kämpfer – aussprach. Das Duell fand dann statt, sobald die Herausforderung angenommen wurde.

Bei einer Tjost trieb der Ritter sein Pferd zu vollem Galopp an und zielte mit seiner Lanze auf das Schild oder die Kehle seines Gegners. Ab dem frühen 15. Jahrhundert wurden die beiden Kontrahenten manchmal durch eine hölzerne Barriere, die sogenannte „Tjostschranke“ (Tilt), getrennt, die über die gesamte Länge des Turnierfeldes verlief und verhinderte, dass die Ritter frontal zusammenprallten. Ein direkter Treffer auf die Brust oder Kehle führte in der Regel dazu, dass der getroffene Ritter aus dem Sattel geworfen wurde. Knappen standen bereit, um ihrem Herrn eine Ersatzlanze zu reichen, falls seine zerbrach – üblicherweise wurden drei Lanzen pro Duell eingesetzt. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, wurden die Lanzen hohl gefertigt, sodass sie beim Aufprall leichter zerbrachen. Tatsächlich entwickelten sich im Laufe der Zeit komplexe Regeln, bei denen Punkte für die Anzahl zerbrochener Lanzen oder Treffer auf bestimmte Körperstellen, etwa das Visier, vergeben wurden. Sogar mechanische Schilde wurden erfunden, die beim Treffer zersplitterten und so für das Publikum eindeutig sichtbar machten, wer seinen Gegner zuerst getroffen hatte.

Schwerter wurden zu Pferd in der Regel nicht verwendet. Wurde jedoch ein Ritter aus dem Sattel geworfen, stieg der andere ebenfalls ab, und die beiden konnten, wenn sie es wünschten, den Kampf zu Fuß fortsetzen. Dabei kamen mitunter auch Streitkolben anstelle von Schwertern zum Einsatz. Die Rüstung wurde zunehmend spezialisierter, wobei besonders gefährdete Bereiche – wie die Brust und die rechte Seite des Helms – durch zusätzliche Metallplatten verstärkt wurden. Zudem entwickelte sich eine Reihe weiterer Schutzmaßnahmen: wie der manifer, ein schwerer Stahlhandschuh für die Lanzenhand, ein Gitter vor dem Visier des Helms und ein Sattel mit seitlichen Erhöhungen, die die Beine besser schützten. Wenn ein Ritter den Kampf aufgeben wollte, signalisierte er seine Kapitulation, indem er seinen Helm abnahm.

Der Sieger einer Tjost erhielt wertvolle Preise wie eine goldene Krone, ein Juwel, ein Pferd oder einen Falken. Weniger materielle Belohnungen konnten in Form eines Kusses oder eines Strumpfbandes von einer Dame seiner Wahl kommen. Der größte Gewinn jedoch – und der Grund, warum viele Ritter ihre Karriere den Turnieren widmeten – war das Lösegeld des Verlierers. Der unterlegene Ritter musste eine Gebühr entrichten und sein Pferd, seine Waffen und seine Rüstung abtreten. Erst wenn er sein Ehrenwort (parole) gab, dass er die geforderte Summe so bald wie möglich zahlen würde, durfte er das Turnierfeld verlassen. Einer der erfolgreichsten Turnierritter war Sir William Marshal (1146–1219 n. Chr.). Seine herausragenden Leistungen brachten ihm den Ruf des größten Ritters aller Zeiten ein – eine Ehre, die ihm sogar sein Zeitgenosse, der Erzbischof von Canterbury, zusprach. Sein Leben wurde in dem 19.000 Verse langen Gedicht L'Histoire du Guillaume Maréchal festgehalten, das seine beeindruckende Karriere vom mittellosen Ritter zum ungeschlagenen Tjost-Champion erzählt.

So wie Turniere ursprünglich als Übung für den Krieg dienten, begannen Ritter nun, gezielt für die Turniere zu trainieren. Ein gängiges Hilfsmittel zur Verbesserung der Lanzenführung war die Quintane – ein rotierender Arm mit einem Schild an einem Ende und einem Gewicht am anderen. Der Ritter musste das Schild treffen und schnell weiterreiten, um nicht von dem herumschwingenden Gewicht am Rücken getroffen zu werden. Ein weiteres Trainingsgerät war ein aufgehängter Ring, der mit der Spitze einer Lanze aufgespießt und entfernt werden musste. Unerfahrene Ritter hatten die Gelegenheit, sich am Vorabend eines großen Turniers in eigenen Übungskämpfen zu messen. Solche Trainingseinheiten und Vorbereitungswettkämpfe blieben notwendig – sowohl, um ein Tjost-Duell zu gewinnen, als auch, um es zu überleben. Denn trotz aller Sicherheitsvorkehrungen blieb das Lanzenstechen für ungeschickte oder unvorbereitete Ritter ein gefährlicher Sport.

Niedergang der Turniere

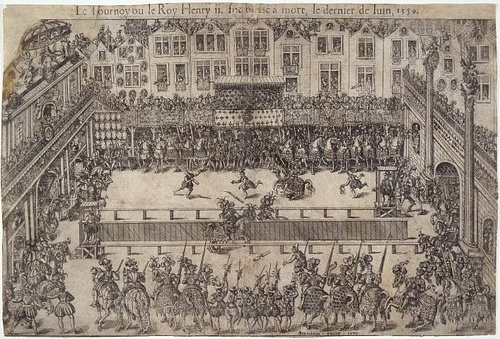

Im 16. Jahrhundert n. Chr. wurde der Kampf zu Fuß immer beliebter, wobei die Kontrahenten manchmal durch eine niedrige Barriere getrennt waren. Auch andere sportliche Wettkämpfe wie das Bogenschießen gewannen an Bedeutung. Gleichzeitig führten die hohen Kosten, der aufwendige Prunk und die inhärente Gefahr des Lanzenstechens allmählich zu dessen Niedergang. Als dann Heinrich II. von Frankreich (reg. 1519–1559) im Jahr 1559 n. Chr. bei einer Tjost ums Leben kam – nachdem der Splitter einer zerbrochenen Lanze durch sein Visier gedrungen war – verlor das Turnierwesen endgültig an Popularität. Turniere in verschiedenen Formen hielten sich in einigen Ländern noch bis ins 18. Jahrhundert, und im 19. Jahrhundert gab es gelegentliche Schauturniere. Doch zu diesem Zeitpunkt war das Zeitalter der Ritterlichkeit längst Vergangenheit, denn Feuerwaffen hatten sich als Standardwaffen des Krieges durchgesetzt.