Ein mittelalterlicher Deutschritter war Mitglied des katholischen Deutschen Ordens, der offiziell im März 1198 gegründet wurde. Die erste Mission des Ordens bestand darin, während des Dritten Kreuzzugs (1187–1192) Jerusalem von den Arabern zurückzuerobern. Während dieses erfolglosen Versuchs errichteten die Deutschritter ein Hospital außerhalb von Akkon, während die Stadt belagert wurde. Das Hospital erhielt durch den Papst den Status eines eigenständigen militärischen Ordens, und von da an entwickelte sich der Deutsche Orden stetig weiter. Der Nahe Osten erwies sich als schwer zu halten, doch der ehrgeizige Orden verlagerte seinen Fokus: Stattdessen widmeten sich die Deutschritter der Missionierung von Christen und der Gebietserweiterung in Mittel- und Osteuropa. Mit ihrem schwarzen Kreuz auf weißem Grund, das sie auf ihrem einfachen Ordensgewand trugen, wurden die Deutschritter nicht nur als strenge Krieger bekannt, sondern auch als geschickte Händler und Diplomaten. Sie eroberten große Gebiete von ihrer Basis in Preußen aus und errichteten Burgen in ganz Europa – von Sizilien bis Litauen.

Gründung: Der Dritte Kreuzzug

Der Dritte Kreuzzug wurde von Papst Gregor VIII. ausgerufen, nachdem Jerusalem im Jahr 1187 von Saladin (Sultan von Ägypten und Syrien, reg. 1174–1193) erobert worden war. Obwohl der Kreuzzug von der Elite des europäischen Adels angeführt wurde, war das Unternehmen von zahlreichen Problemen geplagt, keines größer als der plötzliche Tod en route von Friedrich I. Barbarossa (König von Deutschland und Römisch-Deutscher Kaiser, reg. 1152–1190). Barbarossas unerwartetes Ertrinken führte dazu, dass der Großteil seines Heeres in Trauer den Rückweg antrat, doch einige deutsche Ritter setzten ihren Weg fort und unterstützten die Belagerung von Akkon, die im Juli 1191 erfolgreich endete. Trotz weiterer Erfolge gelang es den Kreuzfahrern lediglich, Jerusalem in Sichtweite zu erreichen, aber es wurde kein Versuch unternommen, die heilige Stadt anzugreifen. Stattdessen wurde die Kontrolle über einen schmalen Küstenstreifen um Akkon ausgehandelt sowie die zukünftige sichere Behandlung christlicher Pilger im Heiligen Land.

Um 1190 n. Chr. gründete eine Gruppe deutscher Ritter in Akkon ein Feldhospital (wie es ihre Landsleute im 12. Jahrhundert bereits in Jerusalem getan hatten), das der Heiligen Maria geweiht war. Im März 1198 n. Chr. verlieh Papst Innozenz III. (reg. 1198–1216) dessen Mitgliedern den Status eines eigenständigen Ritterordens unter dem Namen Fratres Domus hospitalis sanctae Mariae Teutonicorum (Brüder des deutschen Hospitals der Heiligen Maria). Damit war die Organisation ins Leben gerufen, die später als Deutscher Orden und ihre Mitglieder als Deutschritter bekannt werden sollte. Wie andere Ritterorden des Mittelalters (z. B. die Tempelritter und die Johanniter) vereinte er zwei Lebensformen: das Rittertum und das Kloster.

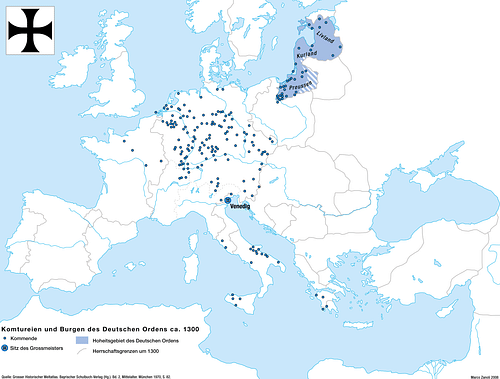

Der Orden erwarb Ländereien in Teilen des von Kreuzfahrern kontrollierten Nahen Ostens und errichtete mehrere Burgen, insbesondere in der Umgebung von Akkon. Im Wesentlichen war der Orden dazu bestimmt, die Erwerbungen der Kreuzfahrer zu verteidigen. Darüber hinaus verfügte der Orden über Besitz in Kilikien, was seiner engen Verbindung zu den Armeniern dort zu verdanken war, die ihn als Gegengewicht zu den Tempelrittern betrachteten. Das Hauptquartier des Ordens wurde in der Festung Montfort (Qal'at Qurain) in den Hügeln von Galiläa nordöstlich von Akkon eingerichtet, das die Deutschritter in Starkenberg umbenannten. Der Orden besaß zwei wichtige Festungen im östlichen Kilikien und erweiterte seinen Besitz kontinuierlich – darunter auch durch Gebiete in Griechenland, Italien und Mitteleuropa.

Organisation und Rekrutierung

Der Orden wurde von einem Großmeister (Hochmeister) geführt, der von einem Wahlkollegium bestimmt wurde und verpflichtet war, sich mit seinen ranghohen Offizieren und Komturen abzustimmen. Im 15. Jahrhundert n. Chr. gab es einen zweiten Meister in Livland, der sich zunehmend vom in Preußen ansässigen Hauptorden emanzipierte. Es kam gelegentlich vor, dass ein Hochmeister von seinen Offizieren abgesetzt wurde; in einem Fall wurde ein besonders unbeliebter Meister sogar ermordet. Der Orden beherrschte zahlreiche Gebiete in Europa und im Nahen Osten, die in Verwaltungsbezirke oder Balleien unterteilt waren, die alle von einem Landmeister geleitet wurden.

Die meisten Rekruten der zahlreichen Burgen und Konvente im Herrschaftsgebiet des Deutschen Ordens stammten aus dem deutschsprachigen Raum, insbesondere aus Franken und Thüringen, vom Rhein und weiteren deutschen Regionen. Die Ritter oder Brüder, in der Regel Adelige, allerdings meist aus den unteren Rängen des Adels, waren auf viele Komtureien verteilt, die jeweils zwischen 10 und 80 Mitglieder umfassten. Wie in anderen Ritterorden legten die Rekruten Ordensgelübde auf Armut, Keuschheit und Gehorsam ab. Zu den Beweggründen für den Eintritt zählten die im Namen Gottes verheißenen Belohnungen im Jenseits für Kreuzzugsteilnehmer, die Aussicht auf Abenteuer und Aufstieg – und mitunter schlicht regelmäßige Mahlzeiten und ein Platz zum Schlafen.

Deutsche Siedler konnten dem Orden beitreten, allerdings in der Regel nur als Priester oder dienende Halbbrüder (half-brethren). Jeder Burgkonvent verfügte zudem über ein Kontingent lokaler Armbrustschützen sowie über Nichtkombattanten wie Diener und Handwerker. Auch ausländische Ritter waren im Orden nicht ungwöhnlich, da er offiziell international ausgerichtet war, auch wenn die meisten Rekruten aus deutschen Gebieten stammten. Die Gesamtzahl der Ordensbrüder schwankte je nach Kriegsverlauf und Gewinn oder Verlust von Territorien. In Preußen etwa zählte der Orden 1379 700 Mitglieder, 400 im Jahr 1450, 1513 waren es 160 und nur noch 55 im Jahr 1525. Die Gesamtzahl der Ritter im gesamten Orden dürfte vermutlich nie über etwa 1.300 hinausgegangen sein.

Der Orden erzielte Einnahmen aus Kriegsbeute und eroberten Gebieten, aber auch durch einen bedeutenden und regelmäßigen Zufluss an Mitteln aus Handel und Grundrenten sowie aus Spenden, die in Form von Geld, Gütern oder Land geleistet wurden. Einige Ritterbrüder hatten beim Eintritt in den Orden eine Gebühr zu entrichten, und im 15. Jahrhundert wurden in den Ordensgebieten Steuern für die lokale Bevölkerung eingeführt. Dies wurde notwendig, da der Orden mehr Ritter benötigte, als er aktiv rekrutieren konnte, und daher Söldner anwerben musste, um seine Ziele zu erreichen. Die Komtureien boten den Mitgliedern des Ordens Ausbildung, Unterkunft und einen Ruhesitz sowie Hilfe für die örtliche Bevölkerung durch Hospize, Spitäler, Schulen und Friedhöfe. Der Orden errichtete außerdem Kirchen, unterhielt diese und unterstützte Künstler bei deren Ausgestaltung.

Uniformen und Regeln

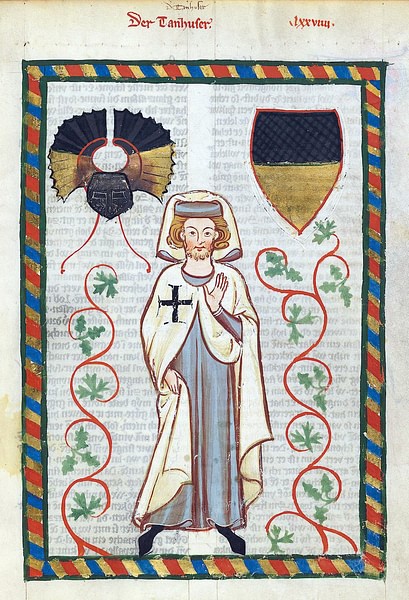

Der Orden war vor allem für seine gut ausgebildeten und gut bewaffneten Ritter sowie für seine massiven steinernen Festungen bekannt. Die Deutschritter trugen schwarze Kreuze auf weißem Grund oder mit weißem Rand. Diese Kreuze konnten auf Schilden, weißen Surcots (ab 1244), Helmen und Fahnen erscheinen. Halbbrüder trugen statt des für Ritter reservierten Weißes graue Kleidung.

Die Deutschritter hatten sich an eine Vielzahl strenger Regeln zu halten – mehr noch als Mitglieder anderer Ritterorden. Bärte waren erlaubt, jedoch kein langes Haar, und jede Form prunkvoller Kleidung oder Ausrüstung wurde missbilligt. Ritter durften weder Geld noch persönlichen Besitz haben, selbst ihre wenigen Kleidungsstücke durften nicht in einer verschlossenen Truhe aufbewahrt werden. Anders als in anderen Orden verzichteten die Deutschritter vor dem 15. Jahrhundert auf persönliche Siegel und Grabmäler. Auch eigene Wappen waren untersagt. Ein weiteres Tabu war jede Form übermäßiger Unterhaltung – man könnte argumentieren: Unterhaltung überhaupt, gleich welcher Art. Die Ritter durften nicht an Turnieren teilnehmen, sich nicht mit anderen Rittertypen gesellschaftlich vermischen und die meisten Formen der Jagd waren ihnen ebenfalls verboten. Die einzige erlaubte Freizeitbeschäftigung, um der Eintönigkeit zu entkommen, war das Schnitzen.

Europäische Kreuzzüge: Preußen und Livland

Ein schwerer Rückschlag traf den Orden im Jahr 1244, als das Königreich Jerusalem an den Ayyubiden-Sultan von Ägypten fiel. In der Schlacht bei La Forbie nahe Gaza wurden verheerende 437 von 440 Deutschrittern getötet. Im Jahr 1271 eroberten die Mamluken aus Ägypten und Syrien die Festung Montfort, womit der Einfluss des Ordens im Nahen Osten faktisch endete – wenngleich sie sich noch bis zum Fall Akkons 1291, ebenfalls durch die Mamluken, an einem neuen Hauptsitz in dieser Stadt halten konnten.

Unter einem neuen Hochmeister, Konrad von Feuchtwangen, verlegte der Orden seinen Sitz zunächst nach Venedig. Im Jahr 1309 wurde das Hauptquartier unter Siegfried von Feuchtwangen erneut verlegt – diesmal in ein befestigtes Ordenshaus in Marienburg in Preußen. Dies war ein praktischer Schritt im Zuge der endgültigen Abkehr vom Nahen Osten und der Konzentration auf Nord- und Mitteleuropa, wo die Deutschritter bereits militärisch aktiv gewesen waren – in Ungarn in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts und in Preußen seit 1228.

Im Verlauf des 13. und 14. Jahrhunderts führten die katholischen Deutschritter Kreuzzüge in Preußen und im Baltikum, hauptsächlich gegen heidnische Litauer und orthodoxe Russen. Da der Orden jedoch auf Expansion um ihrer selbst willen ausgerichtet war, bekämpfte er auch zahlreiche andere Volksgruppen. Besonders das lange umstrittene Gebiet zwischen Preußen und Livland wurde zu einem bevorzugten Operationsfeld, und schließlich gelangte ganz Preußen unter die Herrschaft des Ordens. Die preußische Bevölkerung erhob sich wiederholt gegen die Ordensherrschaft, besonders auffällig im Jahr 1260, und die andauernden Kriege waren von großer Grausamkeit geprägt. Auch militärische Rückschläge blieben nicht aus, etwa die Niederlage gegen die Russen am Peipussee 1242. Der Orden blieb auch nicht ohne Skandale: Es wurden ihm unchristliche Maßnahmen gegenüber Glaubensgenossen vorgeworfen. So beschuldigte man die Deutschritter, in Livland Christen massakriert, weltliche Kirchen zerstört, Bekehrungen behindert und Handel mit Heiden betrieben zu haben. Tatsächlich wurde behauptet, dass sich viele Heiden in Mitteleuropa der Christianisierung nur widersetzten, weil sie nicht unter die harte Herrschaft der Deutschritter geraten wollten. Im Jahr 1310 leitete der Papst eine Untersuchung ein, doch sie blieb folgenlos, und der Orden überstand den Imageschaden. Es wurde zudem deutlich, dass viele der Anschuldigungen von Gegnern und Rivalen des Ordens gezielt gestreut worden waren.

Dem Deutschen Orden gelang es, neue Gebiete zu gewinnen, insbesondere Danzig und Ostpommern im Jahr 1308 sowie Nordestland im Jahr 1346. Ein bedeutender Sieg über die Litauer trug zusätzlich zum Ansehen des Ordens bei, und die Kreuzzüge in Preußen und Livland zogen Adlige aus ganz Europa an – unter ihnen auch der spätere Heinrich IV. von England (reg. 1399–1413). Mit der offiziellen Christianisierung der Litauer im Jahr 1389 verlor das Ideal des Kreuzzugs jedoch seinen Sinn. In der Folge wurde deutlich, dass der Deutsche Orden stärker an politischem Einfluss und Beute interessiert war als an Bekehrung, da die dennoch Kriege weitergeführt wurden. Als sich die Litauer und Polen mit den Russen und Mongolen sowie weiteren kleineren Staaten verbündeten, wurde der Orden in seiner Existenz bedroht. In der Schlacht bei Tannenberg am 15. Juli 1410 wurde ein Heer des Deutschen Ordens vernichtend geschlagen, und 1457 musste das stark geschrumpfte und weitgehend säkularisierte Hauptquartier nach Königsberg verlegt werden. Der Orden bestand dennoch fort, insbesondere in seiner livländischen Niederlassung, die bis ins 16. Jahrhundert hinein existierte – nun vor allem im Kampf, wenngleich wenig erfolgreich, gegen schismatische Russen und osmanische Türken. Der säkularisierte Orden (ab 1525 in Preußen und 1562 in Livland) bestand weiterhin als kleinere militärische Einheit und kämpfte bis ins 18. Jahrhundert in den Armeen der deutschen und österreichischen Habsburger. Bis heute existiert der Deutsche Orden als nichtmilitärische Organisation, die sich der sozialen Arbeit widmet – unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Wohlfahrt und Künstlerförderung. Das Ordensarchiv in Wien ist eine bedeutende historische Quelle für das Mittelalter und das Wirken von Ritterorden.

Errungenschaften

Der Deutsche Orden konnte im Lauf der Jahrhunderte viele Erfolge verzeichnen, erlitt jedoch auch militärische Niederlagen – insbesondere bei der Verteidigung des Heiligen Landes und im Kampf gegen die Russen. Dennoch erfüllte der Orden zwei seiner zentralen Ziele: die Verbreitung des Christentums und die Hilfe für Arme und Bedürftige. Wo immer der Orden Gebiete eroberte, wurden zahlreiche Heiden bekehrt und die Regionen anschließend im Rahmen einer systematischen Kolonisierung mit deutschen Siedlern besiedelt. Der Orden verbreitete zudem neue Technologien – so errichtete er etwa Anfang des 14. Jahrhunderts eine große Wassermühle in Danzig. Seine Handelskunst war in ganz Europa bekannt, ebenso wie seine diplomatische Geschicklichkeit, die in einem alten deutschen Sprichwort Ausdruck findet: „Wenn du so klug bist, geh und betrüge die Herren von Preußen.“ In gewisser Weise wurde der Orden zum Opfer seines eigenen Erfolgs: Seine ausgeprägten Verwaltungs- und Handelsfähigkeiten brachten ihn zunehmend in Konflikt mit anderen Mächten. Zudem entfiel mit der Bekehrung traditioneller Gegner zum Christentum der ursprüngliche Daseinszweck des Deutschen Ordens.