Le gouvernement de l'Empire byzantin était dirigé et dominé par l'empereur, mais il y avait beaucoup d'autres fonctionnaires importants qui aidaient à gérer les finances, le système judiciaire, l'armée et la bureaucratie d'un immense territoire. En l'absence d'élections, les ministres, sénateurs et conseillers qui gouvernaient le peuple acquéraient leur position en grande partie grâce au patronage impérial ou à leur statut de grands propriétaires terriens. Bien que la corruption, les rébellions et les invasions aient menacé le fonctionnement du système, et même provoqué sa régression, le système survécut néanmoins pendant des siècles pour devenir l'un des appareils de gouvernement les plus sophistiqués jamais vus dans un empire.

L'empereur

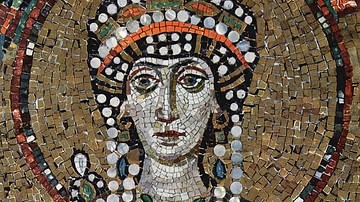

L'empereur byzantin (et parfois l'impératrice) régnait en monarque absolu et était le commandant en chef de l'armée et le chef de l'Église et du gouvernement. Il contrôlait les finances de l'État et nommait ou révoquait les nobles à sa guise, leur accordant des richesses et des terres ou les leur retirant. Le poste était traditionnellement héréditaire, mais de nouvelles dynasties étaient régulièrement fondées lorsque des usurpateurs s'emparaient du trône, généralement des généraux soutenus par l'armée. Contrairement à l'Occident, l'empereur byzantin était également le chef de l'Église et pouvait donc nommer ou révoquer l'ecclésiastique le plus important de l'empire, le patriarche ou l'évêque de Constantinople. En outre, l'empereur était largement considéré comme ayant été choisi par Dieu pour gouverner pour le bien du peuple.

L'empereur se distinguait par sa magnifique résidence royale, le Grand Palais de Constantinople, et par son costume impérial - la couronne, la ceinture, le manteau et la broche ornés de bijoux que l'on retrouve dans de nombreuses représentations de l'art byzantin. Son image était largement diffusée, puisqu'elle figurait sur les pièces de monnaie, les sceaux officiels, les poids, les mosaïques et les sculptures.

Compte tenu de la taille de l'empire et de la complexité des différentes facettes du gouvernement nécessaires à son bon fonctionnement, l'empereur était, par nécessité, obligé de consulter une équipe de proches conseillers. Ces membres du cercle restreint de la cour, le comitatus, n'occupaient pas nécessairement un poste officiel, mais il existait d'autres fonctions et postes permanents qui contribuaient à diffuser la volonté impériale dans tous les coins de l'empire. En outre, les eunuques chambellans de la cour (cubicularii) étaient au service de l'empereur pour diverses tâches personnelles, mais pouvaient également contrôler l'accès à l'empereur. Les eunuques occupaient également des postes à responsabilité, le plus important étant celui du titulaire de la bourse de l'empereur, le sakellarios, dont les pouvoirs se renforceraient considérablement à partir du VIIe siècle.

Le Sénat et les ministres impériaux

Le principal organe de gouvernement était le Sénat de Constantinople, composé d'aristocrates de sexe masculin auxquels l'empereur confiait leur poste. Créé par Constantin Ier (r. de 306 à 337 de notre ère), il s'inspirait du Sénat romain. Bien qu'en pratique l'empereur ait pu prendre toutes les décisions qu'il souhaitait, il était censé, du moins en théorie, consulter le Sénat et en particulier le groupe restreint des sénateurs les plus anciens, connu sous le nom de sacrum consistorium. C'était particulièrement le cas pour les questions d'importance nationale - déclarations de guerre, traités d'alliance, etc. Le Sénat n'était donc en réalité qu'un organe consultatif. Il pouvait toutefois fonctionner en tant que plus haute juridiction du pays dans de rares cas de haute trahison. Léon VI (r. de 886 à 912) réduisit davantage encore le rôle du Sénat, mais il demeura une institution jusqu'à la chute de l'empire au milieu du XVe siècle.

Les principaux ministres qui rendaient compte à l'empereur mais disposaient d'une certaine autonomie d'autorité étaient les suivants:

- le quaestor sacri palatii ou chef des services juridiques et du pouvoir judiciaire

- le magister officiorum qui s'occupait de l'administration générale du palais, de l'armée et de ses approvisionnements, de la police secrète, des transports et des affaires étrangères

- le cursus publicus qui supervisait la fonction publique

- le comes sacrarum largitionum qui contrôlait l'hôtel des monnaies de l'État (Sakellion) et supervisait les bureaux de douane, les ateliers et les armureries de l'État, ainsi que les mines d'or et d'argent de l'État. Il percevait certains impôts spécifiques, versait des primes extraordinaires à l'armée et supervisait la distribution des vêtements à la cour

- les comes rei privatae qui s'occupaient des domaines impériaux et de la fortune personnelle de l'empereur

- le praepositus sacri cubiculi ou l'eunuque en chef qui contrôlait généralement qui pouvait avoir une audience personnelle avec l'empereur

- le préfet urbain ou éparque, qui était en quelque sorte le maire de Constantinople et devait diriger la ville, gérer ses prisons, veiller au maintien de l'ordre public, superviser les projets de construction et organiser des spectacles publics.

L'empereur et les fonctionnaires susmentionnés étaient assistés par divers ministères et leurs responsables (domestikoi), tels que le responsable des orphelinats (orphanotrophos) et le responsable des archives publiques (protasekretis), ainsi que par d'innombrables fonctionnaires mineurs (logothetes) et archivistes (chartoularioi).

Le gouvernement régional

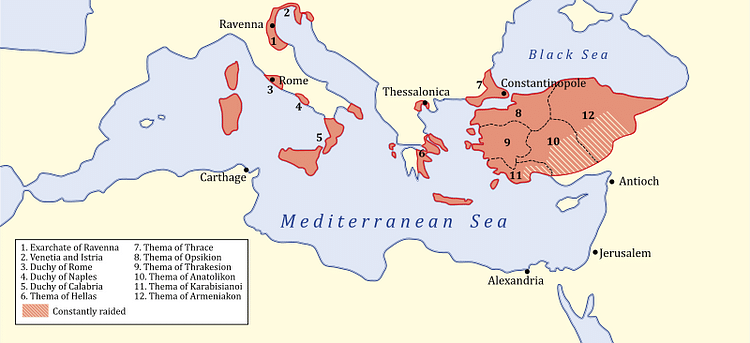

L'Empire byzantin était divisé en unités territoriales et administratives:

- Préfectures (4)

- Diocèses (12)

- Provinces (plus de 100)

- Conseils municipaux

Il y avait quatre préfectures, chacune gouvernée par un préfet prétorien. Le plus important était le prétorien de l'Est (les autres gouvernaient la Gaule, l'Italie et l'Illyricum) et, comme ses collègues, il était responsable de toutes les affaires administratives, fiscales et judiciaires de sa région. Les préfets supervisaient et entretenaient les postes publiques, les routes, les ponts, les relais de poste et les greniers à blé de leur région.

Les préfectures étaient ensuite divisées en diocèses avec leurs gouverneurs respectifs (vicarii) et chacun de ces diocèses en provinces administratives, chacune avec son propre gouverneur qui supervisait les conseils municipaux individuels ou curiae (curies). Les villes qui étaient le siège d'un gouverneur, comme Éphèse, Sardes et Aphrodisias, étaient florissantes car les gouverneurs cherchaient à laisser des monuments durables dans leur ville et à y soutenir la culture. Cela se faisait généralement au détriment des villes plus petites de la province, et il est même arrivé que des empereurs réprimandent des gouverneurs pour avoir démantelé des monuments et volé des pierres dans des villes plus petites afin d'embellir la capitale provinciale.

Les membres d'une curie étaient généralement les citoyens locaux les plus riches, l'élite des propriétaires terriens (archontes), et bien qu'il n'y ait pas d'élections, les citoyens ordinaires pouvaient exprimer leur opinion lors d'événements publics en acclamant ou en huant des personnalités, tout comme des factions de la foule à l'Hippodrome de Constantinople le faisaient parfois à l'égard de l'empereur. L'opinion publique n'entraînait pas nécessairement la destitution des conseillers ou d'autres fonctionnaires, mais elle pouvait affecter leurs chances de promotion, car l'empereur et le gouvernement central étaient toujours à l'affût de signes d'agitation publique dans les provinces. Des émeutes éclataient parfois, mais il valait mieux éviter les dégâts et les perturbations économiques qu'elles provoquaient.

Les conseillers locaux étaient responsables de tous les services publics et de la collecte des impôts dans leur ville et sur les terres environnantes (curieusement, tout déficit devait être comblé par les conseillers eux-mêmes jusqu'à ce que cette obligation onéreuse soit abolie au début du VIe siècle). Il s'agissait d'une politique délibérée des empereurs visant à séparer les recettes fiscales de toute personne occupant un poste de pouvoir militaire et, par conséquent, à réduire la possibilité pour un usurpateur de financer la partie de l'armée qu'il commandait contre l'État. Le principal impôt était un impôt foncier appelé annona, qui était calculé sur la base d'un recensement (indictio) effectué tous les 5 ans, puis plus tard, tous les 15 ans.

Les conseils locaux devaient également contribuer aux services nationaux tels que la fourniture de chevaux pour le système postal de l'empire. Les conseils locaux pouvaient adresser des pétitions directes à l'empereur, de sorte qu'il existait une chaîne d'autorité directe et indirecte par laquelle la politique impériale était transmise aux citoyens ordinaires. Léon VI abolit les conseils au 9e siècle, et leurs fonctions furent redistribuées à d'autres fonctionnaires. Enfin, pour s'assurer que la politique du gouvernement était mise en œuvre dans la pratique, il existait toute une armée d'inspecteurs impériaux qui étaient régulièrement envoyés dans les provinces.

Au VIIe siècle, l'empire se rétrécit considérablement et ce qui restait était de plus en plus menacé par ses voisins. L'empereur Héraclius (r. de 610 à 641), ou ses successeurs immédiats, modifièrent de façon permanente le système de gouvernement central de sorte que les gouverneurs des grandes provinces ou thèmes (themata) nouvellement créés étaient désormais, en fait, des commandants militaires provinciaux (strategoi) avec des responsabilités civiles qui étaient directement responsables et rendaient compte à l'empereur en personne. Le système des préfets prétoriens fut donc aboli et les logothètes, ces petits fonctionnaires auparavant méprisés, jouèrent un rôle plus important dans le bon fonctionnement du gouvernement et de l'administration civile.

L'ensemble de la bureaucratie fut ainsi simplifiée et le nombre de fonctionnaires massivement réduit, les logothètes les plus importants étant:

- le logothetes tou stratiotikou, chargé des affaires militaires, des dépenses aux armements et aux approvisionnements

- le logothetes tou genikou, chargé entre autres de l'impôt foncier

- le logothetes tou dromou, chargé des affaires étrangères, de la sécurité intérieure, de la poste publique, de la protection de l'empereur, des routes et des cérémonies publiques officielles.

Au VIIIe siècle, lorsque les armées de certains thèmes et strategoi menacèrent la position de l'empereur, les thèmes furent réorganisés en unités régionales plus petites afin de réduire leur puissance militaire. Au XIe siècle, le système des thèmes était en déclin, car des empereurs comme Basile II (r. de 976 à 1025) préfèraient s'appuyer sur la loyauté de leur propre armée privée. Les strategoi furent progressivement remplacés par d'autres fonctionnaires aux pouvoirs moins étendus, tels que le doux ou katepano (catépan, gouverneur militaire) et le praitor (responsable des questions fiscales et judiciaires).