La colonie de Providence (également connue sous le nom de Providence Plantation, aujourd'hui Providence, Rhode Island, États-Unis) était une colonie établie en 1636 par le théologien et pasteur séparatiste puritain Roger Williams (1603-1683) après avoir été banni de la colonie de la baie du Massachusetts. Williams s'opposait à un certain nombre de politiques menées par la baie du Massachusetts, ainsi que par la colonie de Plymouth, en particulier la fusion de l'Église et de l'État et les questions liées aux Autochtones. Il écrivit un tract critiquant la politique consistant à prendre les terres des natifs sans compensation appropriée vers 1632 et paya le prix demandé par la tribu Narraganset et la confédération Wampanoag pour les terres qui devinrent Providence en 1636.

En 1638, d'autres dissidents religieux de la baie du Massachusetts arrivèrent dans la région, notamment Anne Hutchinson (1591-1643), William Coddington (c. 1601-1678), John Wheelwright (c. 1592-1679) et John Clarke (1609-1676). Hutchinson et Wheelwright fondèrent Portsmouth, tandis que Coddington et Clarke, également cofondateurs de Portsmouth, allaient contribuer à l'établissement de Providence et de Newport. Ces personnes ayant toutes été forcées de quitter leur foyer dans la baie du Massachusetts en raison de persécutions religieuses, elles fondèrent leurs colonies sur la promesse d'une liberté religieuse totale, une décision qui allait façonner l'atmosphère culturelle de l'ensemble du Rhode Island au cours de ses années de formation et par la suite.

Williams parlait couramment la langue des Autochtones et leur servait d'interprète auprès des autres colonies de Nouvelle-Angleterre. Il persuada la tribu des Narragansett de se ranger du côté des colonies contre les Pequots pendant la guerre des Pequots (1636-1638) et déclara Providence neutre pendant la guerre du roi Philip (1675-1678) entre les colonies et les tribus autochtones alliées. Les deux camps ignorèrent cependant cette déclaration à plusieurs reprises et Providence fut incendiée en 1676. La colonie fut cependant reconstruite et poursuivit ses activités sous la charte obtenue par Williams en 1644, jusqu'à ce qu'elle ne soit absorbée par le Dominion de Nouvelle-Angleterre (1686-1689), mais retrouva son indépendance après la Glorieuse Révolution d'Angleterre en 1688.

La colonie de Providence était célèbre (ou tristement célèbre, selon la colonie de la baie du Massachusetts) pour son adhésion à la vision originale de Williams concernant la liberté individuelle de ses citoyens, vision qui fut également adoptée par les autres colonies du Rhode Island. Providence porta l'un des premiers coups au contrôle anglais de l'Amérique du Nord en 1772 en attaquant le navire britannique Gaspee et, avec les autres colonies du Rhode Island, fut la première à renoncer à son allégeance à la couronne en mai 1776. Ils furent également les derniers à ratifier la Constitution américaine, ne le faisant qu'après des révisions garantissant la liberté individuelle et la séparation de l'Église et de l'État.

Williams et les colonies puritaines

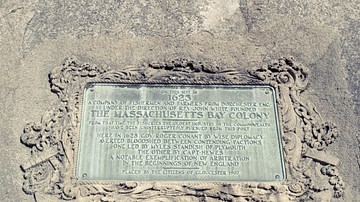

Les colonies anglaises de Nouvelle-Angleterre furent établies après la fondation de la colonie de Plymouth en 1620 qui s'était avérée fructueuse. Entre 1620 et 1630, plusieurs autres tentatives de colonisation eurent lieu dans la région de Plymouth, et la petite colonie de la baie du Massachusetts fut fondée en 1628 par le séparatiste puritain John Endicott (c. 1600-1665). En 1630, John Winthrop (c. 1588-1649) arriva en tant que deuxième gouverneur de la colonie avec 700 colons puritains à bord de quatre navires et l'agrandit en déplaçant la capitale de Salem à Boston. Il fonda la colonie sur la vision de la conformité religieuse et indiqua clairement que la dissidence ne serait pas la bienvenue.

Roger Williams arriva à Boston en 1631 et fut accueilli par Winthrop et les autres magistrats avant qu'ils ne réalisent qu'il ne partageait pas leur vision. Il partit pour la colonie de Plymouth et y exerça les fonctions de pasteur sous le second gouverneur, William Bradford (1590-1657), jusqu'en 1633, date à laquelle il se sépara d'eux au sujet de l'interprétation et des pratiques religieuses. Il estimait que Plymouth, comme la colonie de la Baie, était trop légaliste et, en outre, ne s'était pas suffisamment séparée de l'Église anglicane, que les puritains et les séparatistes rejetaient en tant que "véritable Église". Les puritains (les fondateurs de la baie du Massachusetts) voulaient "purifier" l'Église de ses aspects catholiques, tandis que les séparatistes (qui fondèrent Plymouth) prônaient un rejet total de l'Église et l'établissement de congrégations indépendantes.

Williams, bien que séparatiste, était plus libéral que la plupart des autres et, bien qu'il condamnât l'Église anglicane, il n'avait rien contre les anglicans individuels, ni contre d'autres personnes de quelque confession que ce soit, ce qui lui valut des problèmes avec la baie du Massachusetts et, dans une moindre mesure, avec Plymouth. Williams parlait couramment plusieurs langues et, pendant son séjour à Plymouth, il apprit la langue autochtone et se lia d'amitié avec des membres de la confédération Wampanoag. Outre ses objections religieuses, il reprochait aux deux colonies d'avoir pris des terres aux natifs sans les payer.

Il retourna dans la baie du Massachusetts en 1633, en tant que pasteur adjoint puis pasteur de l'église de Salem, jusqu'à ce qu'il ne soit convoqué au tribunal pour répondre des "opinions étranges" susmentionnées. Winthrop et les autres magistrats le traduisirent en justice à plusieurs reprises entre 1633 et 1635 pour avoir partagé ses pensées avec sa congrégation et le bannirent finalement en 1635. Il devait être expulsé au début de l'année 1636, mais il fuit la colonie pour Plymouth, puis le village amérindien de Sowams (aujourd'hui Warren, Rhode Island), centre de la confédération Wampanoag présidée par Massasoit (le titre, signifiant grand chef, d'Ousamequin, c. 1581-1661) de la tribu Pokanoket.

Fondation de Providence

Il resta avec Massasoit pendant l'hiver 1636 et développa des relations avec la tribu voisine des Narragansett (qui ne faisait pas partie de la confédération des Wampanoag). Le spécialiste Alan Taylor cite le point de vue de Williams sur cette période, en contraste avec ses expériences dans les colonies:

Roger Williams admet que "c'est une étrange vérité que de trouver un homme plus libre de se divertir et de se rafraîchir parmi ces barbares que parmi des milliers de personnes qui se disent chrétiennes". Par rapport aux colons, les Indiens exigeaient moins de leur nature, investissant moins de travail et extrayant moins d'énergie et de matière de leur environnement. (191)

Il acheta à Massasoit un terrain pour y établir une colonie au fond de la baie de Narragansett, sur la rivière Seekonk, et commença à cultiver la terre avec quelques disciples qui l'avaient rejoint, modelant son établissement sur celui des Autochtones. La colonie de Plymouth, cependant, affirmait qu'il se trouvait sur ses terres - bien qu'elle n'ait jamais rien payé à Massasoit pour celles-ci - et, pour éviter toute confrontation, il traversa la rivière pour s'installer dans un no man's land entre les Wampanoag et les Narragansett, qu'il acheta aux chefs Narragansett Canonicus (c. 1565-1647) et Miantonomoh (c. 1600-1643). Il donna à sa nouvelle colonie le nom de Providence, car il estimait qu'elle avait été accordée par la bonté de Dieu, et elle fut connue sous le nom de Providence Plantation ("plantation" signifiant une communauté agricole) ou de Colonie de Providence Plantation.

Paix et guerre

L'établissement de Providence fut bénéfique à la fois pour Williams et ses disciples et pour les Autochtones voisins, comme le note le chercheur David J. Silverman:

Ousamequin et le sachem [chef] Canonicus des Narragansett soutenaient tous deux cette initiative pour des raisons similaires. D'une part, une colonie anglaise servirait de tampon contre les raids de l'autre. D'autre part, elle leur permettrait d'accéder plus facilement aux biens et services anglais, et notamment d'utiliser Williams comme intermédiaire et scribe dans leurs relations avec d'autres tribus et colonies. Comme le raconte Williams, les Wampanoags et les Narragansetts l'utilisaient comme "leur conseiller et leur secrétaire... ils ont ma personne, mon chaloupe et ma pinasse, mon serviteur, etc. à leur disposition, en toute occasion, transportant 50 [de leurs membres] à la fois". En d'autres termes, Williams, du fait qu'il vivait dans leur pays, était devenu leur ressource. Au cours de la décennie suivante, Ousamequin accorda à Williams et à d'autres colons du Rhode Island le droit de s'installer et d'utiliser des parcelles tout autour des bords nord et est de la baie de Narragansett et de ses îles, à l'intérieur du no man's land Wampanoag-Narragansett. Les Narragansetts firent de même. (230)

Williams avait compris que les Autochtones n'avaient aucune notion de droit de propriété privée et ne considéraient pas le paiement qu'il leur faisait comme une vente. Ce qu'il leur offrait, c'était son service en tant qu'ami et allié, et tous les objets de valeur qu'il donna aux chefs étaient considérés comme une indemnité. Comme le note Silverman, "de telles transactions n'étaient pas des échanges de terres contre des biens, mais un engagement mutuel à maintenir "un voisinage aimant et pacifique"" qui serait maintenu par les deux parties, et leur postérité, pour toujours (231). Ousamequin offrit les mêmes conditions aux nouveaux arrivants, comme Hutchinson et Coddington, et s'attendait à ce qu'ils fassent preuve de la même générosité d'esprit que celle qu'il avait observée chez Williams.

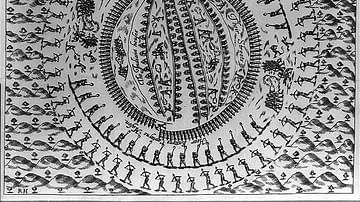

Les relations pacifiques entre les nouveaux colons et leurs bienfaiteurs furent rapidement mises à l'épreuve lors de la guerre des Pequots de 1636-1638. Les Pequots étaient une tribu qui vivait dans l'actuel Connecticut, sur la côte du Long Island Sound, et n'étaient alignés ni sur les Wampanoag ni sur les Narragansetts. En 1636, John Endicott détruisit des villages pequots sans l'autorisation de Winthrop, ce qui déclencha le conflit. Les Narragansetts étaient depuis longtemps les ennemis des Pequots, ayant perdu des terres au profit de ces derniers lors de guerres antérieures, mais il semble qu'ils aient d'abord hésité sur la question de savoir qui soutenir dans la guerre. Williams les convainquit de se ranger du côté des colons anglais du Massachusetts, tout en fournissant à Winthrop, par correspondance, des renseignements sur les plans de guerre des Pequots (dont il eut vent grâce à sa maîtrise de leur langue). Williams assura Canonicus des bonnes intentions des colons et lui rappela l'inimitié entre son peuple et les Pequots, obtenant ainsi sa promesse d'assistance.

Bien que Williams ait été un ami des Autochtones et leur premier véritable défenseur parmi les premiers colons, il était avant tout un Anglais et devait allégeance aux autres colonies. En outre, les Autochtones ne constituaient pas une entité culturelle unie et cohérente et ses obligations ne concernaient que les Narragansetts et la confédération des Wampanoag, qui n'étaient pas les amis des Pequots. Williams fut critiqué pour le rôle qu'il joua en suggérant à Winthrop le plan du massacre de Mystic en 1637 mais, ce faisant, il se montra l'ami non seulement de la colonie de la baie du Massachusetts mais aussi des Narragansetts qui prirent part au raid.

Plus de 700 Pequots furent massacrés, principalement des femmes et des enfants, et la guerre prit fin peu après. Les survivants furent vendus comme esclaves localement ou expédiés dans les plantations des Antilles. Williams condamna la baie du Massachusetts pour avoir déclenché la guerre, mais, bien qu'abolitionniste, il ne fit rien pour mettre fin à l'esclavage des Pequots. Les Narragansetts, quant à eux, n'y voyaient rien de mal puisqu'ils auraient fait de même. De plus, avec la destruction des Pequots, ils devinrent la tribu la plus puissante de la région et s'emparèrent des terres des Pequots.

Développement et expansion

Williams fit de Providence un havre de paix pour tous ceux qui, comme lui et ses disciples, avaient des opinions religieuses contraires à celles de la baie du Massachusetts et, plus tard, du Connecticut et d'autres colonies. Williams croyait en la primauté de la liberté de conscience - la liberté de croire en n'importe quel dieu et de pratiquer sa foi sans crainte de persécution - et attira donc d'autres dissidents dans sa colonie. Les quakers et les baptistes, qui étaient persécutés ailleurs, se rendirent à Providence, tout comme les juifs et les catholiques, et furent bien accueillis.

La colonie fut critiquée par la baie du Massachusetts et d'autres en tant que refuge pour les païens, les rebelles et les fauteurs de troubles, mais elle prospéra grâce à la vision de Williams. L'économie de la colonie reposait sur l'agriculture, mais aussi sur le commerce des fourrures, du bois, de la pêche et, à terme, de la construction navale. Son succès encouragea l'expansion et William Coddington fonda Newport avec John Clarke en 1639. L'année suivante, Newport et Portsmouth furent réunies en une seule colonie, avec Coddington en tant que gouverneur.

Le succès de Providence ne lui valut pas la sympathie de la baie du Massachusetts - même si Williams et Winthrop étaient en bons termes - et, dès 1643, la colonie de la baie tenta d'annexer celle de Rhode Island. Ils étaient légalement dans leur droit puisqu'ils disposaient d'une charte du roi, tandis que Williams n'avait qu'un accord avec les Autochtones pour étayer sa revendication des terres. Williams retourna en Angleterre et obtint une charte, en 1644. La colonie était alors à l'abri de l'assimilation par les colonies de la baie et se développa davantage encore. Les nouvelles colonies du Rhode Island étaient désormais connues sous le nom de Rhode Island et de Providence Plantations; Rhode Island désignant les colonies de Newport-Portsmouth et Providence Plantations celles de Providence et de la ville voisine de Warwick.

Les autres colonies (Connecticut, baie du Massachusetts, New Haven et Plymouth) s'étaient entre-temps regroupées au sein de la Confédération de la Nouvelle-Angleterre, et Coddington voulait que ses colonies y adhèrent. Williams l'empêcha par sa charte et, après quelques années de conflits juridiques, fut élu président des colonies unies de Rhode Island et Providence Plantations. Il exposa clairement sa vision des colonies dans sa Letter to the town of Providence en 1655, qui établit la séparation de l'Église et de l'État dans la gouvernance et la primauté de la liberté de religion pour tous les citoyens. La première église baptiste des Amériques et la première synagogue juive furent toutes deux fondées dans les colonies de Rhode Island, et les quakers et les catholiques, deux des sectes chrétiennes les plus souvent persécutées dans les autres colonies, y prospérèrent.

Guerre du roi Philip et l'esclavage

Bien que les Narragansetts et la confédération Wampanoag aient d'abord bénéficié de la victoire coloniale dans la guerre des Pequots, l'arrivée d'autres colons entraîna ensuite la perte d'un nombre croissant de terres autochtones au profit de colonies de peuplement. Le fils de Massasoit, Metacom (également connu sous le nom de roi Philip, 1638-1676), qui était devenu chef en 1662, finit par se lasser des nombreux traités rompus et des vols répétés de ses terres et s'allia aux Narragansetts et à d'autres dans le conflit connu sous le nom de Guerre du Roi Philip. Williams servit de nouveau d'intermédiaire pendant la guerre, déclarant Providence terrain neutre, mais elle fut brûlée en 1676 lors d'un raid autochtone. Les colons vainquirent la coalition amérindienne en 1678, après quoi les tribus furent déplacées dans des réserves ou quittèrent la région de leur plein gré.

Providence fut reconstruite et se révéla à nouveau être une colonie résistante et prospère. La charte de Williams empêcha toute tentative d'absorption de la sienne par d'autres colonies et la colonie continua à prospérer de manière indépendante. Sous le règne de Jacques II d'Angleterre (également connu sous le nom de Jacques VII d'Écosse, r. de 1633 à 1688), la colonie fut absorbée par le Dominion de la Nouvelle-Angleterre, dans le cadre de la tentative de Jacques II d'exercer un plus grand contrôle sur ses possessions nord-américaines. Lorsqu'il fut renversé lors de la Glorieuse Révolution de 1688, la charte de Williams redevint la base du gouvernement de la colonie.

Bien que Williams ait été un abolitionniste et que l'esclavage ait été interdit en 1652, le commerce des esclaves - qui s'était avéré si lucratif pour la colonie de la baie du Massachusetts et d'autres - avait pris pied et s'était avéré aussi rentable pour les colonies du Rhode Island que pour d'autres. Les lois anti-esclavagistes restèrent inscrites dans les registres de Providence, mais ne furent jamais appliquées. En fait, Williams lui-même avait un jeune Pequot comme esclave et rendit des esclaves fugitifs à leurs maîtres, conformément à l'injonction biblique "Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres" (Éphésiens 6:5) et à l'exemple de Saint Paul qui avait rendu l'esclave Onésime à son maître Philémon dans le livre de Philémon. Providence participa à la traite triangulaire des esclaves entre la Nouvelle-Angleterre, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest et, en 1774, les colonies du Rhode Island comptaient plus d'esclaves que toutes les autres colonies de Nouvelle-Angleterre.

Conclusion

En même temps qu'ils réduisaient d'autres personnes en esclavage, ils maintenaient l'idéal de la liberté pour tous, un modèle qui allait être maintenu dans toutes les colonies d'Amérique du Nord. Le 10 juin 1772, les hommes de Providence attaquèrent la goélette britannique Gaspee dans l'un des premiers actes de rébellion qui mèneraient à la guerre d'indépendance américaine (1775-1783) et, le 4 mai 1776, ils furent les premiers à déclarer leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Après la guerre, Providence se joignit aux autres États du Rhode Island pour refuser de ratifier la Constitution tant qu'elle ne contiendrait pas de dispositions garantissant les libertés individuelles et la séparation de l'Église et de l'État.

Le Rhode Island fut admis dans la nouvelle union des États-Unis en 1790, avec Providence comme capitale, sous le nom de State of Rhode Island and Providence Plantations, le nom officiel de l'État jusqu'en 2020, date à laquelle l'expression "and Providence Plantations" fut supprimée en réponse à une plus grande prise de conscience du racisme systémique aux États-Unis et à l'association du mot "plantations" avec l'institution de l'esclavage. Aujourd'hui, Providence continue d'honorer son héritage de communauté libérale et libre-penseuse et est l'une des capitales d'État les plus peuplées du pays. De nombreuses écoles, parcs et autres établissements sont nommés en l'honneur de Roger Williams et perpétuent les meilleurs aspects de sa vision en garantissant à ses citoyens le droit d'exprimer leurs croyances librement et sans crainte.