Catherine Zell (également connue sous le nom de Catherine Schütz, Catherine Schütz-Zell, 1497-1562) était une réformatrice, théologienne et écrivaine prolifique de Strasbourg qui contribua à établir les principes fondamentaux de la Réforme protestante sans avancer d'interprétations sectaires. Elle est considérée comme la première réformatrice œcuménique, car elle accepta et servit des personnes de différentes sectes sans porter de jugement.

Elle affirmait avoir été appelée par Dieu à devenir une "mère de l'Église" à l'âge de dix ans, c'est-à-dire une personne qui s'occupait de tous les membres de l'Église sans tenir compte des différences de croyance. En 1523, elle épousa le pasteur Matthieu Zell (1477-1548) à une époque où les mariages cléricaux étaient très controversés et associés aux travaux de Martin Luther (1483-1546), considéré comme un hérétique par ceux qui rejetaient ses opinions. Zell et son mari furent attaqués pour leur mariage, ce qui inspira son œuvre la plus connue, écrite en réponse, Entschuldigung Katharina Schutzinn, für Matthes Zellen,jren Eegemahel (ou Apologie, 1524), une lettre ouverte qui devint un pamphlet à succès.

Elle continua à écrire jusqu'à la fin de sa vie, correspondant avec de nombreux réformateurs de différentes sectes et rencontrant Luther et Philippe Melanchthon (1497-1560), Huldrych Zwingli (1484-1531), Jean Calvin (1509-1564), et elle était amie avec Martin Bucer (1491-1551) et Wolfgang Capito (c. 1478-1541). Elle et son mari ouvraient leur maison à toute personne dans le besoin, quelles qu'aient été leurs croyances, et offraient un refuge aux réfugiés ainsi qu'un centre de développement intellectuel et spirituel.

Après la mort de son mari en 1548, Ludwig Rabus (c. 1524-1592), qui avait vécu avec les Zell et avait été l'interne de Matthieu Zell, lui succéda en tant que pasteur. Rabus dénonça la célèbre tolérance de la famille Zell et les écrits de Catherine, qui répondit par une Lettre de Catherine Zell à l'ensemble des citoyens de la ville de Strasbourg (1558), dans laquelle elle se défendait, défendait la tolérance religieuse et le droit des femmes à servir les autres, et répondait avec éloquence à chacune des accusations de Rabus. Cet ouvrage, comme les autres, fut un best-seller et l'un des derniers qu'elle écrivit avant de mourir de causes naturelles en 1562. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'un des premiers réformateurs de premier rang.

Jeunesse et conversion

Catherine Schütz vit le jour le 15 juillet 1497 (certaines sources parlent de 1498) à Strasbourg et portait le nom de la mystique et auteure italienne Catherine de Sienne (1347-1380). Sa mère, Elizabeth Gester (morte en 1525), et son père, Jacob Schütz, appartenaient à la classe des artisans-commerçants, et elle avait neuf frères et sœurs (quatre plus âgés et cinq plus jeunes), tous instruits. La famille était aisée et fervente catholique, et comme l'Église décourageait la pratique de l'éducation des filles, Catherine fut scolarisée à la maison jusqu'à ce qu'elle ne soit en âge de fréquenter l'école des filles, ouverte aux membres de la classe supérieure comme une sorte d'"école de fin d'études" pour préparer les filles au mariage, où elle semble avoir appris quelques rudiments de latin. Elle n'a jamais parlé couramment le latin et ne connaissait pas le grec, mais elle lisait beaucoup dans sa langue maternelle, l'allemand, et s'intéressait particulièrement à l'histoire de l'Église.

Elle affirmerait plus tard qu'elle n'était pas intéressée par le mariage ou les vœux d'un ordre religieux, mais qu'elle se consacra au service de Dieu à l'âge de dix ans, prévoyant de subvenir à ses besoins en tant que tisserande de tapisseries. Elle assistait aux offices de la cathédrale Saint-Laurent de Strasbourg qui, comme tous les lieux de culte chrétiens de l'époque, était catholique. En 1518, le prêtre Matthieu Zell arriva et commença à prêcher le message de la Réforme selon la vision de Luther. Strasbourg était une ville ouverte d'esprit et tolérante qui accueillait des croyances diverses, et les sermons de Zell furent bien accueillis.

Catharine se convertit rapidement à la vision luthérienne et devint convaincue que Dieu voulait qu'elle épouse Matthieu Zell "comme expression de sa foi en Dieu et de son amour pour les autres" (Stjerna, 112, citant McKee). Le mariage clérical était interdit par l'Église médiévale, et cette politique avait été condamnée par Luther dans son ouvrage De la vie conjugale (1522), dans lequel il affirmait que le célibat était contre nature, nuisible et non biblique. Bien que Luther lui-même ne se soit pas encore marié, il encourageait le mariage des clercs comme une étape supplémentaire pour s'éloigner de ce qu'il considérait comme les enseignements non bibliques et corrompus de l'Église catholique.

Le mariage entre clercs était considéré comme hérétique à cette époque, tout comme le mariage d'un laïc avec un ecclésiastique. Le mariage de Martin Luther avec Catherine de Bore (1499-1552), une ancienne religieuse, n'aurait lieu qu'en 1525, et le mariage de Catherine avec Matthieu Zell fut l'un des premiers du genre. Bien que Strasbourg ait été une ville à l'esprit libéral, elle n'était pas encore assez tolérante pour que ce genre d'événement ne passe inaperçu ou ne soit pas censuré. Catharine épousa Matthieu Zell le 3 décembre 1523 à 6 heures du matin (comme le note Stjerna, pour éviter d'attirer la foule). La cérémonie fut célébrée par leur ami Martin Bucer, puis le couple célébra l'eucharistie en prenant à la fois le pain et le vin, une pratique connue sous le nom d'utraquisme (en latin, "sous les deux espèces"), qui était interdite par l'Église; le vin était réservé au clergé, le pain aux laïcs. En prenant les deux, les Zell annonçaient, en même temps que leur mariage, leur adhésion à la vision réformée du christianisme.

Défense de la clérogamie

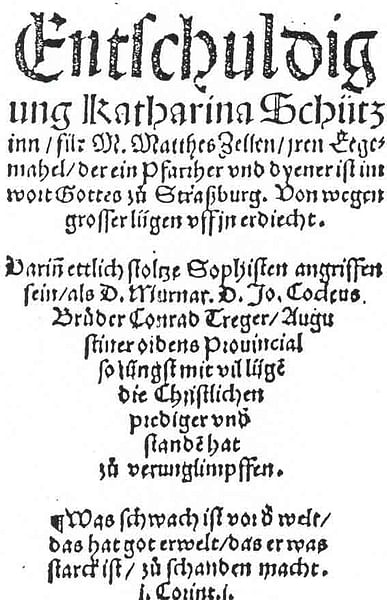

Bien que Matthieu Zell ait conservé son poste, le mariage fut critiqué comme hérétique et scandaleux. Strasbourg était un centre d'édition lucratif, et les écrits religieux, surtout depuis le début du mouvement de la Réforme, étaient des lectures populaires. Toute personne capable d'écrire pouvait faire publier son œuvre, et des pamphlets dénonçant le mariage des Zell commencèrent à circuler. En réponse, Catharine écrivit et publia son Apologie, dont le titre complet est traduit par Apologie de Catherine Schütz pour Maître Matthieu Zell, son mari, qui est pasteur et serviteur de la Parole de Dieu à Strasbourg, en raison des gros mensonges inventés à son sujet. Sa lettre ouverte, publiée sous forme de pamphlet, devint un best-seller.

L'ouvrage commence par noter la politique non biblique de l'Église contre le mariage des clercs et en explique la véritable raison: l'Église perdrait de l'argent si elle permettait aux clercs de se marier car, en interdisant le mariage, elle pourrait faire payer aux clercs une taxe sur l'entretien des prostituées et des concubines, comme beaucoup le faisaient. Le clergé, souligne-t-elle, n'est pas célibataire, mais maintenu dans un état de servitude par l'Église, qui lui soutire des redevances annuelles pour les femmes qu'il entretient et, selon Zell, fait circuler entre eux. Elle plaide pour des mariages honnêtes, reconnus comme juridiquement contraignants, qui mettraient fin à la pratique corrompue de l'impôt et permettraient au clergé de s'engager plus sincèrement dans la prédication de l'Évangile. Elle écrit:

Si les prêtres pouvaient se marier honorablement, ils pourraient prêcher en chaire plus efficacement contre l'adultère. Sinon, comment peuvent-ils condamner ce dans quoi ils sont eux-mêmes englués. Veillez sur moi, et je veillerai sur vous. Mais si un prêtre avait une femme, et s'il faisait quelque chose de mal, les gens sauraient comment le punir... Car l'interdiction du mariage vient du Diable seul, mais le mariage vient de Dieu, comme le dit le Saint-Esprit dans la lettre à Timothée. (Brady, 22)

L'article de Zell fut largement ignoré ou condamné, même s'il fut largement lu et reçut l'approbation discrète de Luther, mais la réaction négative ne l'empêcha pas de publier d'autres articles. Elle continuerait à écrire jusqu'à la fin de sa vie, bien que seuls cinq de ses ouvrages aient été publiés et que la plupart de ses écrits soient des correspondances personnelles. Elle considérait l'écriture comme un autre aspect de son appel à servir les gens, indépendamment de leurs opinions religieuses ou de leur degré de concordance avec les siennes.

Le ministère de la porte ouverte

Matthieu et Catherine pratiquaient la politique de la porte ouverte dans leur maison, accueillant les réfugiés fuyant les persécutions religieuses ailleurs, ainsi que les réformateurs en visite dans la ville, les pauvres et les nécessiteux, et les personnes déplacées par la guerre des paysans allemands (1524-1525). Le couple rendait également visite aux factions belligérantes, prônant la paix. La spécialiste Rebecca VanDoodewaard commente:

Pendant la guerre des paysans, Catherine a accompagné son mari et d'autres ministres dans les camps afin d'implorer les gens de mettre fin à la violence; leurs conseils sont restés lettre morte et trois mille réfugiés supplémentaires ont afflué à Strasbourg, qui ne comptait qu'environ vingt-cinq mille habitants. Catherine est continuellement occupée à s'occuper de ces réfugiés. Lorsqu'elle ne pouvait pas aider, elle recrutait d'autres personnes... Catherine se rendait aussi régulièrement à la prison locale; les opinions religieuses des détenus variaient, mais elle parlait avec beaucoup de ceux qui y avaient passé du temps. Sa compassion pour les hommes l'a amenée à prendre le temps de faire ces visites malgré son emploi du temps chargé qui aurait pu facilement les évincer. (19)

Tout comme Catherine de Bore, Anna Reinhart (c. 1484-1538, épouse de Zwingli) et d'autres, Catherine Zell recevait également des réformateurs en visite et des amis du couple tout en entretenant sa maison, en écrivant et en soutenant le ministère de son mari. Le couple avait espéré fonder sa propre famille, mais aucun de leurs enfants ne vécut très longtemps. Leur premier enfant, né en 1526, mourut un an plus tard, et ils perdirent leur deuxième enfant au début des années 1530. Zell interpréta leur mort comme une mise à l'épreuve de sa foi et s'engagea plus avant dans son ministère, adoptant toutes les personnes qui se présentaient à elle. L'universitaire Kirsi Stjerna écrit:

Les Zell ont donné l'exemple à Strasbourg, comme les Luthers à Wittenberg, d'un presbytère protestant. Ils ont ouvert leur maison à tout le monde, prêts à nourrir et à héberger et, en marge, à "discuter cordialement avec ceux qui n'avaient pas encore compris le caractère absolu du Christ et de la foi seule". Leur presbytère était ouvert aux théologiens en déplacement (dont Calvin à un moment donné) ainsi qu'aux réfugiés et aux personnes souffrant de pauvreté ou de maladie; à un moment donné, ils ont accueilli un groupe important de soldats piégés dans la ville... Leur maison de théologie et de refuge est devenue célèbre pour l'hospitalité aveugle, les soins humanitaires et la médiation pacifique sur les différends théologiques que l'on trouve entre ses murs. L'esprit œcuménique et charitable des Zell leur a permis d'accueillir, de divertir, de débattre et de s'occuper d'un mélange coloré de personnalités. (115)

Aussi occupée soit-elle, elle trouvait encore le temps d'écrire, d'entretenir des correspondances, de donner des conseils et d'offrir sa vision de la Bible. Malgré l'importance de ses autres activités, c'est pour ses écrits que l'on se souvient d'elle aujourd'hui.

Œuvres écrites

De sa première à sa dernière publication, Zell inspira d'autres personnes, en particulier des femmes, à embrasser la vision protestante et à la défendre avec autant de zèle que n'importe quel homme. On pense qu'elle aurait inspiré la théologienne et pamphlétaire française Marie Dentière (c. 1495-1561) après que celle-ci eut quitté son couvent et s'était réfugiée à Strasbourg en 1524. L'Apologie de Zell est citée par Stjerna comme une influence possible sur l'Epître très utile de Marie Dentière (1539) ainsi que sur son ouvrage antérieur, La guerre et la délivrance de la ville de Genève (1536). Entre 1534 et 1536, Zell publia également un livre d'hymnes en quatre volumes (qu'elle n'a pas écrit, mais seulement recueilli) qui devint populaire et auquel elle semble avoir contribué à l'annotation musicale.

La peste frappa Strasbourg en 1541, et elle s'occupa constamment des malades, y compris son mari, tout en continuant son ministère régulier et ses écrits. À la mort de Matthieu Zell, en 1548, elle prononça la complainte et l'exhortation de Catherine Zell au peuple sur la tombe de Maître Matthieu Zell. Il s'agit d'une autre lettre ouverte qui devint une lecture populaire et qui avait été inspirée par les dernières volontés de son mari, qui souhaitait qu'elle encourage les gens à embrasser la vision du Christ au lieu de se persécuter les uns les autres en raison de différences sectaires. Martin Bucer présida les funérailles, mais quitta Strasbourg peu après pour l'Angleterre, laissant Ludwig Rabus comme autorité ecclésiastique centrale dans la ville et successeur de Matthieu Zell.

Rabus serait à l'origine d'une autre des œuvres les plus connues de Catherine Zell, Lettre de Catherine Zell, veuve de Matthieu Zell (aujourd'hui bienheureux), ancien et premier prédicateur de l'Évangile dans cette ville, à l'ensemble des citoyens de la ville de Strasbourg, concernant M. Ludwig Rabus, aujourd'hui prédicateur dans la ville d'Ulm, accompagnée de deux lettres, la sienne et la sienne (1558). Le sous-titre de l'ouvrage encourage une lecture équitable des deux parties de la controverse: "Puissent de nombreuses personnes lire ces textes et juger sans favoritisme ni haine, mais prendre à cœur la vérité. Ainsi qu'une réponse saine à chaque article de sa lettre". Cet ouvrage, ainsi que sa publication sur le livre des Psaumes, serait l'un de ses derniers.

La controverse sur Rabus

L'origine de la Lettre à tous les citoyens de la ville de Strasbourg fut l'attaque publique contre Zell par quelqu'un qu'elle considérait comme un fils adoptif, Ludwig Rabus, qui avait vécu dans la maison des Zell et avait appris à la fois de Catherine et de Matthieu. Rabus venait d'une famille pauvre et fut recueilli par les Zell lorsqu'il arriva à Strasbourg et ne put se loger ou se nourrir. Le couple le soutint jusqu'à ce qu'il ne parte étudier à l'université de Tübingen (1538-1543), après quoi il retourna vivre chez les Zell et devint le pasteur adjoint de Matthieu. À la mort de ce dernier, en 1548, Rabus fut nommé son successeur.

Parmi les nombreux réfugiés et théologiens qui séjournèrent chez les Zells se trouvait Caspar Schwenkfeld (c. 1490-1561), qui était à l'origine luthérien avant d'embrasser les vues des théologiens anti-luthériens Thomas Müntzer (c. 1489-1525) et Andreas Karlstadt (1486-1541), qui avaient tous deux été les premiers défenseurs de la vision luthérienne. Schwenkfeld suivit le spiritualisme de Müntzer, inspiré par le mystique Meister Eckhart (c. 1260 à c. 1328), qui affirmait que Dieu communiquait avec les croyants par le biais de rêves et de visions et que la Bible n'était pas la seule autorité spirituelle. Comme Müntzer et Karlstadt, Schwenkfeld fut rejeté par Luther et les principaux luthériens, et lui et ses disciples furent persécutés par l'Église réformée des zwingliens et les anabaptistes. Il fut cependant accueilli dans la maison des Zell et traité avec gentillesse par Katharina.

Lorsque Rabus succéda à Matthieu, il commença à prêcher contre la tolérance religieuse jusqu'à ce qu'il ne perde son poste après que Charles Quint, empereur romain, eut imposé l'Intérim d'Augsbourg de 1548, qui décrétait un retour aux politiques et aux enseignements catholiques. Rabus resta à Strasbourg, continuant à prêcher une doctrine luthérienne conservatrice qui condamnait non seulement le catholicisme, mais aussi toutes les autres sectes protestantes, jusqu'à ce qu'il ne parte (probablement par manque de soutien) et ne prenne un poste dans la ville d'Ulm. Catherine lui écrivit à Ulm, lui demandant pourquoi il était parti, mais sa lettre lui fut renvoyée sans être ouverte, accompagnée d'une lettre de lui la dénonçant pour avoir encouragé des hérétiques comme Schwenkfeld, pour avoir accueilli toutes sortes d'autres hérétiques dans sa maison, et la condamnant en tant que perturbatrice qui troublait la paix en se mêlant d'affaires qui relevaient plutôt de la compétence des hommes. Catherina répondit, en partie, en écrivant:

Appelles-tu troubler la paix le fait que, au lieu de passer mon temps à des amusements frivoles, j'ai visité les infestés de peste et porté les morts? J'ai visité les prisonniers et les condamnés à mort. Souvent, pendant trois jours et trois nuits, je n'ai ni mangé ni dormi. Je ne suis jamais monté en chaire, mais j'ai fait plus que n'importe quel pasteur en visitant ceux qui sont dans le ministère. Est-ce que cela perturbe la paix de l'Église? (VanDoodewaard, 22)

Tout au long de son travail, alors qu'elle répondait aux accusations de Rabus, elle continua à prôner la tolérance religieuse, l'acceptation des autres et le dévouement sincère au service chrétien et, comme elle l'avait fait dans tous ses écrits, elle ne s'excusa jamais d'être une femme assumant un rôle d'autorité en donnant des instructions à un homme. Rabus ne répondit jamais à sa lettre, mais celle-ci devint, et demeure, l'une de ses plus populaires.

Conclusion

Catherine Schütz-Zell continua à écrire jusqu'à ce que sa santé ne commence à décliner. Dans l'une de ses dernières lettres, elle n'exprime aucun regret et se réjouit à l'idée d'être libérée de son corps et d'être accueillie au paradis:

Je vois devant mes yeux et je salue le moment de ma libération. Je m'en réjouis et je sais que mourir ici sera mon gain, que j'abandonne ce qui est mortel et périssable et que je revêts ce qui est éternel, immortel et impérissable. (VanDoodewaard, 23)

Zell n'a jamais revendiqué pour elle-même une autorité qui n'était pas donnée par les Écritures. Elle respectait les passages, tels que I Timothée 2:12, qui interdisaient aux femmes de prêcher ou d'avoir autorité sur les hommes, mais, comme Argula von Grumbach (1490 à c. 1564), elle refusait de rester silencieuse face à l'injustice et à l'inégalité. Stjerna commente:

De toutes les femmes de la Réforme, Catherine Schütz Zell sort du lot. S'épanouissant dans son rôle d'"aide" de son mari pasteur, elle a développé sa propre vocation de mère d'église, avec des tâches correspondant à sa personnalité, à ses connaissances et à sa passion. Sa vocation a été façonnée par son sexe, dans une certaine mesure, et par son contexte: elle a répondu en tant que femme aux besoins des habitants de sa ville. Indistincte dans sa compassion chrétienne et sa volonté de s'occuper pastoralement de ceux qui étaient dans le besoin, elle était une voix médiatrice entre les voix théologiques divergentes, recherchant l'unité et la paix pour l'amour de l'évangile. (130)

Bien que ses écrits aient été ignorés par de nombreuses personnes en position d'autorité à son époque, ils parlaient au peuple, comme en témoigne leur apparente popularité. La date de sa mort et le lieu de sa sépulture sont inconnus, mais, à partir du XIXe siècle, sa voix a recommencé à trouver un public, et elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des militantes les plus courageuses et les plus engagées des débuts de la Réforme protestante.