Les traités de Westphalie (ou Paix de Westphalie) marquèrent la fin de la guerre de Trente Ans. Signés le 24 octobre 1648, ils visaient à garantir l'autonomie politique de la multitude de petits États qui composaient le Saint Empire romain germanique, tout en autorisant les libertés religieuses dans l'ensemble du royaume divisé.

Les traités donnèrent également naissance au concept politique connu sous le nom d'ordre westphalien (système westphalien), qui déclare que les États, quelle que soit leur taille, ont le droit de s'autogouverner - un concept qui existe encore aujourd'hui dans les systèmes de relations internationales.

Prélude à la guerre

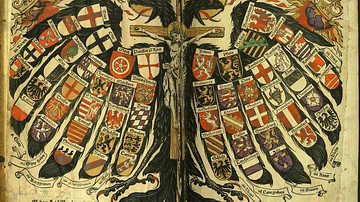

Alors que de nombreux États chrétiens d'Europe étaient des entités relativement homogènes, soumises au siège du pouvoir dans leurs capitales respectives, le Saint Empire romain germanique pourrait être décrit plus précisément comme un ensemble d'États et de royaumes de tailles diverses, unifiés sous l'autorité d'un seul empereur, tout en étant largement distincts les uns des autres. Ce modèle décentralisé permettait aux États individuels de jouir d'une autonomie considérable, leur accordant d'importantes libertés politiques et diplomatiques tout en maintenant, en théorie, leur allégeance à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Dans le même temps, les libertés des États constitutifs leur permettaient d'exercer des niveaux d'autonomie en matière de religion.

La question des libertés religieuses en particulier commença à mettre à l'épreuve la cohésion politique de l'empire. Après les 95 thèses de Martin Luther et le début de la Réforme protestante en 1517, le Saint Empire romain germanique se divisa peu à peu sur la forme de christianisme considérée comme légitime, l'empereur et ses alliés défendant la tradition catholique romaine établie, tandis que la Ligue de Smalkalde (créée le 27 février 1531) embrassait la nouvelle tradition protestante luthérienne. Cette division conduisit inévitablement à des conflits entre les deux factions, qui aboutirent à deux guerres connues sous le nom de Première (1546-1547) et Deuxième (1552) guerre de Smalkalde. Ces conflits prirent officiellement fin en 1555 avec la paix d'Augsbourg, qui divisa les États du Saint Empire romain germanique entre le catholicisme et le luthéranisme et permit aux dirigeants de chaque État de l'empire de choisir leur préférence religieuse. La paix était cependant loin d'être parfaite et les tensions entre les deux groupes continuèrent à croître, pour finalement atteindre leur paroxysme au moment où l'Europe entrait dans le XVIIe siècle.

En 1608, l'un des organes gouvernementaux les plus importants du Saint Empire romain germanique, la Diète d'Empire, fut convoquée et la question la plus urgente était celle de la paix d'Augsbourg. Entre la signature du traité d'Augsbourg en 1555 et la Diète, les États protestants de l'empire avaient considérablement accru leur pouvoir. De nombreux autres États s'étaient convertis au protestantisme et les nouveaux dirigeants protestants avaient commencé à s'emparer de terres qui appartenaient auparavant à l'Église catholique. La paix d'Augsbourg stipulait que les monarques protestants qui s'étaient convertis avant 1552 et qui avaient incorporé les biens catholiques saisis à cette date étaient autorisés à les conserver, tandis que tout monarque qui s'était converti au protestantisme après 1555 n'était pas autorisé à incorporer les biens catholiques qu'il avait saisis dans ses propres églises territoriales.

Cependant, le traité était volontairement vague, et les catholiques comme les protestants interprétèrent différemment les limites du traité. Malgré ces limites supposées, les protestants continuèrent à étendre leur influence au sein des institutions religieuses de l'empire bien après 1555. Lors de la Diète impériale de 1608, l'expansion de l'influence protestante était devenue une question urgente, et le débat sur la paix d'Augsbourg était donc au premier plan de la réunion. Les chefs protestants étaient venus à la Diète pour demander le renouvellement du traité de 1555. Craignant que les protestants ne continuent à utiliser le traité pour renforcer leur position, l'archiduc Ferdinand d'Autriche, qui dirigeait le premier État catholique de l'Empire, accepta de renouveler le traité, mais seulement si les protestants acceptaient de restituer toutes les terres catholiques prises depuis 1552. Comme on pouvait s'y attendre, les délégués protestants furent furieux de cette proposition et quittèrent la Diète en signe de protestation. En réaction à la fin hostile de la Diète d'Empire, l'empire fut divisé en deux factions: L'Union protestante, fondée en 1608 par Frédéric IV du Palatinat, et la Ligue catholique, fondée l'année suivante par Maximilien Ier, duc de Bavière.

Guerre de la Succession de Juliers et guerre de Trente Ans

La division entre l'Union protestante et la Ligue catholique déstabilisa fortement le Saint-Empire romain germanique. En 1609, après la mort de Jean-Guillaume, duc de Juliers-Clèves-Berg, une crise de succession apparut au sein du duché allemand. Les complexités de la politique du Saint Empire romain germanique étaient telles que plusieurs nobles allemands avaient des prétentions légitimes sur le duché. Pour ajouter à la complexité, les prétendants étaient divisés par des différences religieuses, l'archiduc Léopold V représentant la faction catholique, et Johann Sigismund et Wolfgang Wilhelm représentant tous deux la faction protestante. Cette division religieuse des prétendants, ainsi que les opportunités politiques qu'une telle instabilité apportait, commencèrent à attirer l'attention des États du Saint Empire romain germanique ainsi que des puissances étrangères.

Au cours de la guerre de la succession de Juliers (1609-1614), le duché devint le champ de bataille d'une guerre par procuration plus large entre l'Union protestante et les États catholiques, mais aussi l'Empire espagnol, la France, l'Angleterre et la République néerlandaise, qui cherchèrent tous à exploiter le conflit pour leurs propres intérêts politiques. La faction protestante remporterait la guerre, choisissant finalement de diviser le duché entre les deux prétendants. L'extension de la guerre d'une petite crise de succession à une guerre impliquant les principales puissances européennes ne fit qu'accentuer les divisions entre les deux groupes religieux de l'empire et prépara le terrain pour ce qui allait devenir l'une des guerres les plus destructrices de l'histoire de l'Europe.

Le chaos provoqué par la guerre de succession de Juliers montra à quel point une ligne de succession claire était vitale pour la noblesse du Saint Empire romain germanique. Ce besoin d'un successeur clair était particulièrement important pour l'empereur. Matthias, empereur du Saint-Empire romain germanique (r. de 1612 à 1619), n'ayant pas eu d'héritier direct, il fallait choisir un héritier capable de poursuivre la domination des Habsbourg. Après une période d'intenses négociations diplomatiques, l'empereur choisit l'archiduc Ferdinand d'Autriche comme héritier.

L'archiduc Ferdinand était déjà une figure controversée dans l'empire, surtout aux yeux de la population protestante croissante. Le futur Ferdinand II, empereur du Saint-Empire (r. de 1619 à 1637) était une figure majeure de la Contre-Réforme, un mouvement né à la suite de la Réforme protestante visant à lutter contre la propagation continue du protestantisme, non seulement dans le Saint-Empire romain germanique, mais aussi dans l'ensemble de l'Europe chrétienne. Avant d'être nommé futur empereur, Ferdinand était souverain par intérim du duché de Styrie, et il avait mis en œuvre des politiques anti-protestantes très strictes à l'égard de ses sujets. Les conversions forcées, les exils et la réquisition des terres protestantes étaient monnaie courante sous son règne, ce qui ne contribua guère à apaiser les tensions religieuses dans l'ensemble de la région. Il était également responsable de la sortie des protestants de la Diète d'Empire de 1608 - une autre raison pour laquelle la population protestante se méfiait fortement de l'archiduc autrichien.

Les inquiétudes des protestants à l'égard de Ferdinand s'aggravèrent davantage encore lorsque Matthias décida que, pour assurer la stabilité et la légitimité pendant la transition du pouvoir, Ferdinand devrait être fait héritier à la fois de la couronne du puissant royaume de Bohême et de la couronne hongroise. Avec le soutien du roi d'Espagne Philippe III (r. de 1598 à 1621, un autre Habsbourg, à qui Ferdinand avait secrètement promis des terres en échange de son soutien), Ferdinand devint roi élu dans les deux royaumes en 1617. Cette situation posait un problème particulier en Bohême, où une importante population protestante craignait que l'élection d'un éminent partisan de la Contre-Réforme ne conduise inévitablement à des affrontements entre les deux confessions chrétiennes.

En 1618, après son élection, Ferdinand envoya un certain nombre de dignitaires catholiques à Prague pour l'aider à gouverner son nouveau royaume. Ces dignitaires furent attaqués par une foule protestante qui, en signe de protestation contre l'élection de Ferdinand, jeta les diplomates du dernier étage d'une tour du château. C'est ce que l'on a appelé la troisième défenestration de Prague. Ces troubles se propagèrent rapidement à toute la Bohême, puis à l'ensemble du Saint Empire romain germanique, marquant le début de ce que l'on appellerait la guerre de Trente Ans.

Traités de Westphalie

La guerre de Trente Ans, tout comme la guerre de succession de Juliers qui la précéda, devint très vite un champ de bataille non seulement entre le Saint Empire romain germanique, divisé sur le plan religieux, mais aussi entre de nombreuses grandes puissances européennes, qui virent dans cette guerre l'occasion de promouvoir leurs propres intérêts et de renforcer leurs positions. La guerre de Trente Ans entraîna l'intervention de plusieurs autres États européens, dont les Espagnols, les Néerlandais, les Français et les États scandinaves de Suède et de Danemark-Norvège. L'ampleur de la guerre, qui se déroula principalement à l'intérieur des frontières du Saint Empire romain germanique, donna lieu à l'un des conflits les plus violents et les plus coûteux de l'histoire européenne. À la fin du conflit, on estime à 8 millions le nombre de personnes tuées par les combats, les maladies et la famine, la majorité d'entre elles étant des civils. Au fur et à mesure que la guerre progressait, les coûts - tant financiers qu'humains - commencèrent à augmenter et la nécessité d'une paix entre les nations belligérantes devint évidente.

Le premier grand pas vers la paix fut la Paix de Prague de 1635. Dans les années 1630, la priorité de l'empereur Ferdinand était d'assurer une paix générale entre les États catholiques et protestants au sein de l'empire. Cela incluait les États protestants qui s'étaient alliés à la Suède, qui avait envahi l'empire du côté des protestants en 1630. Ferdinand espérait que la paix au sein de l'empire permettrait au peuple de s'unir et de se concentrer sur l'expulsion des nombreuses puissances étrangères du Saint Empire romain germanique. Pour ce faire, Ferdinand était prêt à annuler certains éléments de l'édit de restitution, un édit adopté en 1629, qui proclamait que les terres prises aux catholiques devaient être restituées conformément à la situation territoriale décrite dans la paix d'Augsbourg de 1555.

Les discussions diplomatiques se concentrèrent principalement sur deux États: La Bavière catholique et la Saxe protestante. Pour la Bavière, Ferdinand promit que Maximillian, électeur de Bavière, conserverait le commandement des troupes bavaroises au sein de la nouvelle armée germanophone unifiée que Ferdinand tentait de créer. Cette promesse, ainsi que le mariage de Maria Anna, la fille aînée de Ferdinand, avec Maximillian, renforcèrent le soutien bavarois à la paix. Pour les Saxons, l'accord fut obtenu en dissolvant la Ligue catholique et en veillant à ce que l'édit de restitution soit annulé comme Ferdinand l'avait promis. Une amnistie pour tout État ayant pris les armes contre l'empereur après 1630 fut également décrétée. À l'issue de ces pourparlers, les termes de la paix furent convenus et, le 30 mars 1635, l'empereur Ferdinand et Jean-Georges Ier, électeur de Saxe, signèrent la paix de Prague. Bien que la Saxe ait été le seul signataire officiel (hormis l'empereur), d'autres États furent invités à s'y joindre peu après. La paix de Prague est généralement citée comme la fin de l'aspect religieux de la guerre, le reste du conflit ayant principalement porté sur les intérêts géopolitiques des puissances étrangères dans l'empire.

Bien que la paix de Prague ait marqué une étape importante dans la conclusion du conflit, la guerre se poursuivrait encore pendant 13 ans avant que la paix ne soit pleinement réalisée. Bien que de petits accords de paix préliminaires aient été discutés entre les grandes puissances, ce n'est qu'en 1646 que des pourparlers de paix sérieux eurent lieu entre l'empire et les autres États européens. Ferdinand II, qui avait dirigé le Saint-Empire romain germanique pendant la majeure partie du conflit, étant mort en 1637, c'est à son fils, l'empereur Ferdinand III, empereur du Saint-Empire romain germanique (r. de 1637 à 1657), qu'il revint de mener les négociations de paix. Les délégués des principales puissances européennes furent invités à se rendre dans la province allemande de Westphalie, où deux lieux furent choisis pour les négociations de paix: les villes de Münster et d'Osnabrück. Ces deux villes donneraient leur nom aux deux traités de paix distincts qui constituent la paix de Westphalie.

Les négociations qui eurent lieu en Westphalie furent notoirement complexes, chaque participant ayant sa propre idée de ce que serait la paix en Europe. Les négociations étaient d'autant plus complexes qu'elles visaient également à garantir une paix séparée entre les Néerlandais et les Espagnols, qui menaient eux-mêmes une guerre distincte, connue sous le nom de guerre de Quatre-vingts ans, qui s'était mêlée à la guerre de Trente Ans lorsque les deux États avaient cherché à intervenir dans les affaires du Saint-Empire romain germanique.

Le traité de Münster, comme on l'a appelé, fut le premier succès des négociations de paix. Le 30 janvier 1648, la République néerlandaise et l'Empire espagnol se mirent d'accord, les Espagnols reconnaissant officiellement l'indépendance des Pays-Bas et mettant fin à quatre-vingts ans de guerre dans les Pays-Bas. Bien qu'il ne fasse pas techniquement partie des traités de Westphalie, il est étroitement lié à cette dernière et marque le premier succès des pourparlers de paix de Westphalie. Bien qu'il se soit agi d'un succès majeur, le traité de Münster ne répondait pas aux deux préoccupations les plus pressantes de l'empereur: assurer la paix avec la Suède et la France (bien que catholiques, les Français étaient intervenus du côté des protestants afin de frapper leur rival autrichien). Les pourparlers en vue de la conclusion de ces traités de paix furent répartis entre les deux villes de Westphalie, ceux de Münster portant sur la paix avec la France et ceux d'Osnabrück sur la paix avec la Suède. À ce stade de la guerre, les Habsbourg et leurs alliés étaient en train de perdre, et Ferdinand III devait donc être prêt à faire des concessions aux Français et aux Suédois afin de garantir une paix durable.

Le 24 octobre 1648, un accord fut trouvé et deux traités furent signés. Le traité d'Osnabrück marqua la fin de la guerre contre la Suède, en lui cédant des territoires sur la mer Baltique et en lui offrant un paiement pour couvrir les frais de l'armée suédoise. Le traité de Münster mit fin à la guerre contre la France en lui cédant plusieurs villes d'Alsace. Un certain nombre de modifications territoriales furent également apportées aux domaines de l'empereur, modifiant l'équilibre des pouvoirs au sein du Saint Empire romain germanique.

Ordre westphalien

Les aspects les plus importants de la paix sont toutefois les clauses relatives à la souveraineté individuelle au sein de l'empire. Bien que la religion ait joué un rôle moins important dans les dernières années du conflit, elle en restait l'une des causes principales, et il fallait donc s'attaquer au clivage entre catholiques et protestants au sein de l'empire. Il fut décidé que le traité d'Augsbourg de 1555 serait réappliqué, avec un certain nombre de changements visant à résoudre les problèmes que le traité initial n'avait pas réussi à résoudre. Le premier changement consista à inclure les calvinistes, une confession protestante qui avait gagné en popularité depuis 1555, aux côtés des catholiques et des luthériens dans les objectifs du traité. Une modification fut également apportée au traité, qui exigeait un retour à l'état de la propriété foncière religieuse tel qu'il existait au 1er janvier 1624. Les sujets n'étaient plus tenus de suivre la religion de leur seigneur, ce qui permettait à tous les citoyens du Saint Empire romain germanique de pratiquer librement l'une des trois religions protégées.

Les traités abordèrent également le droit à l'autonomie de chacun des États du Saint Empire romain germanique. À la suite de la paix de Westphalie, chaque État de l'empire, peu importe sa taille ou sa puissance militaire, était autorisé à mener sa propre politique intérieure et étrangère. Tant qu'ils ne représentaient pas une menace directe pour l'empire ou l'empereur, les États pouvaient conclure des alliances, faire du commerce et décider de leur participation aux guerres de l'empire, indépendamment de tout autre État. Ces principes généraux d'autonomie constituent le concept connu sous le nom d'ordre westphalien, qui, selon certains, est à la base du système moderne de relations internationales. Les historiens et politologues modernes ne s'accordent pas sur la question de savoir si les traités de Westphalie et l'idée de l'ordre westphalien résolurent réellement ne serait-ce qu'un des problèmes qu'ils étaient censés résoudre, car la guerre en Europe ne cessa pas et la souveraineté des États continua d'être exploitée par les grandes puissances européennes, en particulier celles qui avaient des empires coloniaux en développement.

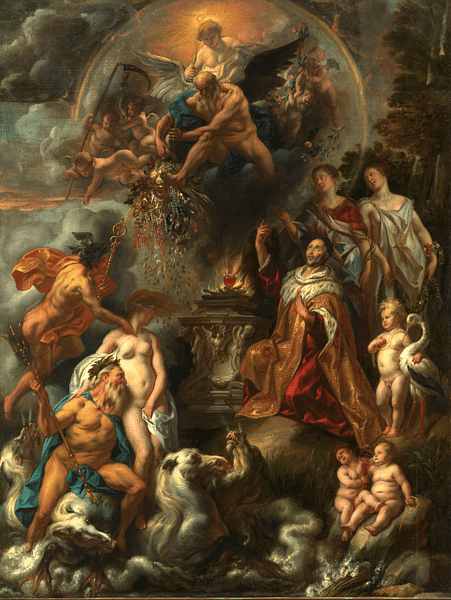

Malgré ce débat, les traités de Westphalie marquèrent incontestablement un changement important dans la politique européenne. Ils mirent fin à deux guerres européennes majeures et le précédent créé servit de base à de nombreux traités futurs, notamment le Congrès de Vienne en 1814-1815 après la défaite de Napoléon Bonaparte. Les traités de Westphalie modifièrent fondamentalement les fonctions de la politique internationale. Bien que le changement n'ait pas été immédiat, les structures politiques établies créèrent un précédent qui caractérise encore aujourd'hui au moins certains des systèmes sur lesquels reposent les relations internationales modernes.