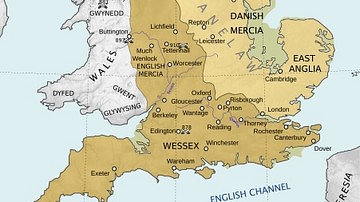

La guerre anglo-saxonne se caractérisait par des conflits fréquents et violents entre petits rois, qui finirent par conduire à l'émergence de royaumes plus importants tels que le royaume de Mercie, le royaume de Northumbrie et le royaume de Wessex. Au début de l'Angleterre anglo-saxonne, on attendait d'un roi qu'il remporte des succès militaires: la conquête de terres et la collecte de tributs permettaient à un chef de guerre royal de récompenser ses partisans et de s'assurer de leur loyauté.

Sources

Nous disposons de plusieurs sources primaires sur la guerre anglo-saxonne. Pour les descriptions de campagnes militaires, nous disposons de l'Histoire ecclésiastique du peuple anglais, écrite par le moine nord-ombrien Bède le Vénérable au VIIIe siècle, et de la Chronique anglo-saxonne, une chronique enregistrée à la cour royale de la dynastie des Saxons de l'Ouest. Des poèmes, dont Beowulf, la bataille de Brunanburh et la bataille de Maldon, donnent un aperçu de la culture militaire, Beowulf expliquant que le roi danois, Scyld Scefing, était un bon roi précisément parce qu'il avait battu ses tribus voisines pour les soumettre et qu'il avait reçu un tribut de leur part.

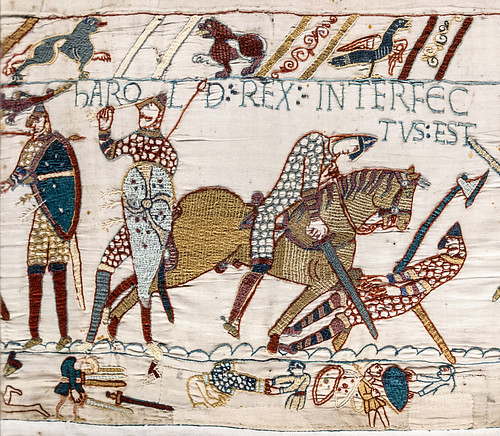

Les découvertes archéologiques et la tapisserie de Bayeux fournissent des représentations visuelles des guerriers et de leur armement. Enfin, les codes juridiques, les chartes foncières et le Domesday Book permettent d'expliquer les coutumes militaires, notamment les obligations militaires des propriétaires terriens et le nombre de soldats que chaque région pouvait rassembler.

Armes et équipement

Un riche guerrier de l'Angleterre anglo-saxonne était généralement équipé d'une lance, d'un bouclier rond, d'une cotte de mailles et d'un casque conique. À sa taille pendait un ceinturon muni d'une épée et d'un seax, une lame courte ressemblant à un couteau. Les objets coûteux tels que les épées et les casques étaient des marqueurs de richesse et de prestige. Les épées étaient souvent des héritages familiaux; Alfred le Grand (r. de 871 à 899) légua notamment une épée à son gendre dans son testament. L'une des plus célèbres découvertes archéologiques de l'époque est le casque de Sutton Hoo, censé avoir appartenu à un roi d'Est-Anglie. Assemblé à partir de fer et de bronze, le casque, de par sa conception complexe, est un grand travail d'artisanat qui illustre le prestige et le statut royal de son propriétaire.

Si les chevaux occupaient une place importante dans la culture des premiers colons anglo-saxons - leurs deux fondateurs légendaires portaient des noms de chevaux, Hengist (étalon) et Horsa (cheval) -, il existe peu de preuves de leur utilisation au combat. Il existe deux références principales à l'utilisation de chevaux dans la guerre, mais aucune n'indique une utilisation courante. La première référence se trouve dans le poème de la bataille de Brunanburh, qui relate la grande bataille de 937. Après avoir vaincu l'alliance rivale des Écossais et des Vikings, les guerriers anglais poursuivirent leurs ennemis qui battaient en retraite et les auraient fauchés depuis leur monture. La seconde référence se trouve dans un passage de 1055 de la Chronique anglo-saxonne, décrivant le neveu normand d'Édouard le Confesseur (r. de 1042 à 1066), Raoul de Mantes dit "le Timide", menant une unité de cavalerie à la bataille contre les Gallois. Cependant, l'armée de Raoul battit en retraite avant le début des combats, car elle n'était pas habituée à se battre à cheval. Les combats demeuraient donc principalement le domaine des soldats d'infanterie et, bien que le poème sur Brunanburh suggère que les chevaux pouvaient être utilisés pour des attaques après la bataille, leur rôle dans la guerre était principalement le transport, permettant aux armées de se déplacer avec une plus grande mobilité.

Les navires jouaient un rôle limité dans les toutes premières guerres anglo-saxonnes, malgré les origines maritimes des premiers dirigeants anglo-saxons. La première indication d'un royaume déployant une puissance maritime est la Northumbrie du VIIe siècle, qui conquit l'île de Man et l'île d'Anglesey et effectua des raids sur l'Irlande. Cependant, la première bataille navale anglo-saxonne recensée n'eut lieu qu'en 851, lorsque le roi Aethelstan du Kent (r. de 839 à 851) combattit une flotte viking au large de la côte de Sandwich. Le frère cadet d'Aethelstan, Alfred le Grand, continua à développer la puissance navale en combattant les Vikings en mer à plusieurs reprises et en concevant sa propre flotte. Cependant, ses opérations navales se limitaient à l'interception de petits groupes de pillards plutôt qu'à la lutte contre les grandes flottes vikings. Le fils d'Alfred, Édouard l'Ancien (r. de 899 à 924), disposait d'une flotte de 100 navires, et ses successeurs utilisèrent des navires pour attaquer l'Écosse, la Normandie et l'île de Man. Le petit-fils d'Édouard, Edgar le pacifique (r. de 959 à 975), eut également le mérite d'établir un système administratif pour l'armement de ses navires, connu sous le nom de système "ship-soke", selon lequel chaque région du royaume devait envoyer un nombre déterminé de marins pour servir dans la marine du roi.

Tactiques et batailles

Les campagnes militaires de l'Angleterre anglo-saxonne étaient souvent brèves et reposaient généralement sur une seule bataille décisive. Les deux camps négociaient souvent avant la bataille. Par exemple, avant la bataille d'Hastings en 1066, le roi anglais Harold Godwinson (r. 1066) envoya un émissaire à Guillaume le Conquérant pour lui demander de quitter l'Angleterre. Selon Guillaume de Poitiers - un prêtre normand contemporain - Guillaume aurait répondu en offrant un procès légal pour déterminer qui avait les prétentions les plus solides à la couronne d'Angleterre ou, alternativement, un duel en combat singulier. Harold refusa les deux offres.

Les chefs militaires recherchaient également souvent le soutien divin avant la bataille. Par exemple, avant la bataille d'Ashdown en 871, le roi Aethelred Ier de Wessex (r. de 865 à 871) assista à la messe dans sa tente. Dans les moments précédant la bataille, le commandant ralliait et encourageait ses troupes, comme le montre le poème de la bataille de Maldon, qui décrit une bataille contre des pillards vikings en 991:

Brihtnoth [l'Ealdorman d'Essex] commença alors à déployer ses hommes; il chevaucha et donna des conseils et enseigna à ses guerriers comment ils devaient se tenir debout et garder leur position, il leur demanda de bien tenir leurs boucliers, d'être fermes avec leurs mains et de ne pas avoir peur du tout.

(Whitelock, 317)

Le tir à l'arc était peu répandu chez les Anglais, mais les échanges de projectiles se produisaient généralement au début d'une bataille, les deux camps se lançant des javelots. La principale tactique utilisée par les Anglo-Saxons sur le champ de bataille était le mur de boucliers - tel que représenté sur la tapisserie de Bayeux - où les soldats formaient une ligne droite, debout épaule contre épaule, tenant leurs boucliers devant eux, afin de créer une barrière protectrice. Bien qu'il s'agisse souvent d'une tactique défensive, cette formation pouvait également servir de stratégie offensive, permettant aux armées, avec leurs boucliers verrouillés, de charger sur leur adversaire comme une seule unité. Après des échanges de missiles, chaque camp s'avançait vers l'autre, et les murs de boucliers s'entrechoquaient. Cela devenait souvent un concours de bousculades et de poussées, chaque camp cherchant à faire reculer l'autre. Si l'un des murs de boucliers était plus long que l'autre, il pouvait tenter de déborder ou d'entourer le plus petit, en cherchant à l'attaquer sous plusieurs angles. Une fois au contact, les lances constituaient une arme clé dans le mur de boucliers et pouvaient être lancées en hauteur ou depuis la taille pour tuer ou blesser les ennemis de la ligne de front. En tuant son adversaire, on créait une brèche dans le mur de boucliers adverse, qui, une fois brisé, débouchait souvent sur un combat chaotique au corps à corps.

La capture d'une bannière ennemie ou la mort d'un chef, qui anéantissait le moral de ses partisans, constituait souvent un tournant dans la bataille. À Hastings, la mort d'Harold conduisit son armée à fuir ou à se rendre, comme ce fut le cas pour la majeure partie de l'armée de Brihtnoth à Maldon. Cependant, les quelques guerriers au service personnel d'un chef militaire étaient censés rester et se battre pour leur seigneur après sa mort, afin de pouvoir le venger ou de mourir en tentant de le faire. Comme l'explique le poète de Maldon, après que les compagnons de Brihtnoth eurent assisté à sa mort, ils continuèrent à se battre "pour perdre la vie ou venger celui qu'ils aimaient" (Whitelock, 319).

Hiérarchie sociale et organisation militaire

Le roi se trouvait au sommet de la hiérarchie sociale de l'Angleterre anglo-saxonne. Il était chargé de diriger l'armée du royaume, de défendre ses frontières, de superviser les conseils royaux et de promulguer des lois justes. Au-dessous de lui se trouvaient les ealdormen, grands seigneurs généralement responsables de la supervision d'une province ou d'un shire du royaume. Au-dessous d'eux se trouvaient les thegns, une classe aristocratique de guerriers et de fonctionnaires propriétaires de terres. Venaient ensuite les ceorls ou freemen, qui constituaient la majeure partie de la population. Ils travaillaient généralement la terre en tant que fermiers, bien que le terme "ceorl" ait englobé des individus dont le statut économique et la liberté variaient considérablement. Au bas de l'échelle sociale se trouvaient les esclaves, dont l'asservissement résultait souvent d'une capture à la guerre ou d'une punition pour un crime. Le statut d'un homme dans cette hiérarchie sociale était mesuré par son wergeld, ou "prix de l'homme": la somme versée à sa famille en cas de meurtre, payée par le meurtrier. Par exemple, un code juridique nord-ombrien, The Law of the North People, décrète que le wergeld d'un ealdorman était de 8 000 thrymas (pièces d'or), tandis que le wergeld d'un thegn n'était que le quart de cette somme, soit 2 000 thrymsa.

Richard Abels explique que le système militaire du début de l'Angleterre anglo-saxonne se composait de la suite du roi et des partisans de ses nobles terriens (32). Les jeunes hommes de naissance noble, appelés geoguth ("jeunes") dans la poésie du vieil anglais, commençaient leur vie d'adulte en servant dans la maison du roi ou d'un grand seigneur. Ils formaient la suite personnelle de leur maître, le protégeaient au combat, l'accompagnaient dans ses déplacements à travers le royaume et vivaient sous son toit. Ceux qui faisaient preuve de courage au combat et de loyauté envers le roi étaient récompensés par des domaines propres, marquant ainsi leur élévation du statut de geoguth à celui de duguth ("homme expérimenté"). Ils dirigeaient ensuite leur propre domaine et commandaient leurs propres jeunes guerriers, composés de fils de nobles et peut-être de ceux des familles ceorlaises supérieures résidant sur leurs nouvelles terres. Toutefois, un ceorl pouvait également se voir confier des tâches non combattantes, notamment le transport de vivres et d'armes supplémentaires. Le don d'une terre par le roi obligeait son bénéficiaire à lui être fidèle; le nouveau propriétaire foncier devait désormais lever des troupes pour soutenir le roi au combat et assister à ses conseils. Ces terres étaient toutefois des "terres de prêt": elles revenaient à la couronne à la mort du duguth.

Au cours du VIIIe siècle, les concessions de terres royales devinrent toujours plus souvent héréditaires, ce qui entraîna une hiérarchie plus fixe, les nobles pouvant transmettre leurs richesses à leurs fils. Sous le règne des rois merciens Aethelbald (r. de 716 à 757) et Offa (r. de 757 à 796), des obligations royales spécifiques, connues sous le nom de "trois charges communes", furent introduites en tant que conditions de la propriété foncière. Il s'agissait notamment du service militaire et de l'entretien des ponts et des forteresses locales. Tandis que le propriétaire foncier, qu'il ait été ealdorman ou thegn, menait ses troupes au combat, on attendait généralement de ses hommes qu'ils s'occupent des travaux de construction des ponts et des forteresses. Ces pratiques finirent par s'étendre aux royaumes voisins de la Mercie, du Kent et du Wessex.

L'obligation militaire d'un propriétaire terrien envers son roi découlait à la fois de son serment de loyauté et de sa propriété foncière. Cependant, l'étendue de leur service était proportionnelle à la taille et à la valeur de leurs propriétés foncières. Selon le Domesday Book, un soldat était généralement convoqué pour le service militaire pour chaque tranche de cinq hides de terre - un hide étant une unité de mesure de la terre égale à la quantité nécessaire pour subvenir aux besoins d'une maisonnée. Cinq hides étaient la valeur standard requise pour que leur propriétaire acquière le statut de thegn; ils formaient donc une grande partie de l'armée. Cependant, les thegns qui possédaient plus de cinq hides devaient lever des guerriers supplémentaires; par exemple, un thegn possédant 50 hides était tenu de lever dix guerriers. Les rois organisaient et conduisaient leurs troupes vers les points de rassemblement régionaux, où l'armée d'un shire ou d'une province se réunissait et était ensuite conduite par l'ealdorman de la région pour soutenir le roi.

Réformes d'Alfred le Grand

Ce système militaire anglo-saxon du début du IXe siècle était conçu pour la guerre entre les royaumes anglais ou contre les Gallois. Il s'avéra cependant mal adapté pour contrer les raids des Vikings en Grande-Bretagne, dont la mobilité, grâce aux navires et aux chevaux, leur permettait de piller ou de capturer des villes, souvent sans faire face à une quelconque opposition digne de ce nom. Une fois la ville capturée et barricadée, ils pouvaient, à partir de ces forteresses, frapper les colonies voisines ou vaincre les chefs anglais qui tentaient en vain de les assiéger. L'échec des défenses anglo-saxonnes eut des conséquences dévastatrices et, de 867 à 874, trois royaumes, l'Est Anglie, la Mercie et la Northumbrie, tombèrent entièrement ou partiellement sous le contrôle des Vikings.

Le seul roi qui survécut assez longtemps pour remédier aux insuffisances des défenses anglaises fut le souverain du Wessex Alfred le Grand, qui, après avoir remporté la bataille d'Edington en 878, obtint le répit nécessaire pour procéder à des réformes militaires radicales. L'innovation la plus importante d'Alfred fut la création du système des burghals, qui impliquait la construction de 30 burhs - forteresses ou villes fortifiées - à travers tout le Wessex. Ces burhs étaient protégés par des remparts en bois, des fossés défensifs et une garnison de soldats fournis par les propriétaires terriens locaux. Ils étaient reliés par un réseau de routes, permettant à une garnison d'aider un burh voisin en cas d'attaque, et ils se trouvaient tous à moins de 20 miles (32 km, soit environ une journée de marche) de tous les sujets d'Alfred, leur permettant de se réfugier lors des invasions vikings.

Alfred réforma également son armée. Le principal problème étant la rapidité, ou plutôt le manque de rapidité. En dehors des guerriers de sa maison, Alfred n'avait pas d'armée permanente. Lorsqu'il était attaqué, Alfred devait ordonner à ses nobles de lever leurs armées, qui se rassemblaient localement avant de marcher à son secours. Cela prenait beaucoup de temps et il était difficile d'entretenir ces grandes armées, car leurs guerriers étaient réticents à l'idée de passer de longues périodes loin de leurs terres natales. Pour résoudre ce problème, Alfred divisa ses armées en deux divisions tournantes: une moitié constituait une armée permanente, prête à être déployée à tout moment, tandis que l'autre restait à la maison, surveillant les domaines locaux et agissant en tant que force de police régionale. Les armées permanentes étaient également équipées de chevaux, ce qui permettait de réagir rapidement aux attaques des Vikings.

Ces réformes furent largement couronnées de succès et conduisirent à plusieurs victoires sur les chefs vikings, amplifiant la réputation d'Alfred auprès de ses nobles et de ses confrères et renforçant son royaume. Ces pratiques militaires furent étendues à la Mercie, gouvernée par le gendre d'Alfred, Æthelred, seigneur des Merciens (r. de 883 à 911), et utilisées par les enfants d'Alfred - Æthelflaed, la dame des Merciens, et Édouard l'Ancien - et par ses petits-fils pour conquérir les Midlands de l'Est, l'Angleterre de l'Est et la Northumbrie. Ainsi, en 927, le fils aîné d'Édouard, le roi Æthelstan (r. de 924 à 939), devint le premier souverain d'un royaume anglais uni.

Dans les années 960, la menace viking se dissipa, ouvrant la voie à un âge d'or de paix et de prospérité. Le fardeau des propriétaires terriens s'allégea et de nombreux burhs d'Alfred passèrent de bastions militaires à des centres commerciaux moins bien défendus. Cependant, un deuxième âge viking commença sous le règne d'Æthelred II le Malavisé (r. de 978 à 1016), auquel l'Angleterre n'était pas du tout préparée. Aidés par des factions, des dirigeants inefficaces et l'incapacité à rajeunir le système militaire, les Vikings revinrent au pouvoir en Angleterre en 1013, lorsque Sven à la barbe fourchue, du Danemark, renversa Æthelred. Toutefois, c'est le fils de Sven, le roi Knut le Grand (r. de 1016 à 1035), qui acheverait la conquête danoise de l'Angleterre, régnant brillamment pendant deux décennies avant que la dynastie saxonne occidentale ne soit restaurée en 1042 sous Édouard le Confesseur (r. de 1042 à 1066).

Rétablissement de la paix

Dans l'Angleterre anglo-saxonne, la paix n'était pas simplement la cessation des hostilités, mais quelque chose d'activement négocié. Elle transforma souvent les relations entre les souverains de rivalité en amitié, garantie par des mariages dynastiques, des paiements de tributs ou des serments d'amitié. Même si la paix pouvait être établie sur un pied d'égalité, elle résultait le plus souvent de la reconnaissance par un chef de la suprématie d'un autre.

Les rois qui jouissaient de la suprématie, comme Penda (r. de 626 à 655) et Offa de Mercie, pouvaient s'attendre à un tribut et à un soutien militaire de la part des souverains subordonnés en échange de leur protection, de la paix et de l'amitié. Penda et Offa marièrent également les femmes de leur famille à des rois de moindre importance afin de renforcer ces relations. Cependant, lorsque les souverains en conflit étaient plus équilibrés, l'Église médiévale - médiateur de confiance pour les deux parties - jouait souvent un rôle de pacificateur. Ce fut le cas lors des guerres du VIIe siècle entre les Merciens et les Northumbriens. Malgré les efforts de paix déployés par la Northumbrie par le biais de mariages et de tributs, seule l'intervention de l'archevêque Théodore de Canterbury en 679 mit fin à ce conflit de longue durée.

Les Vikings païens n'étaient pas liés par les coutumes chrétiennes et anglo-saxonnes, et Alfred le Grand échoua à négocier une paix basée sur des échanges de tributs et d'otages avec eux. Ce n'est qu'après avoir démontré sa suprématie militaire, avec une victoire décisive à la bataille d'Edington en 878, qu'il put imposer la paix aux Vikings. Alfred insista également sur la conversion du chef viking Guthrum, estimant que seul un roi chrétien pouvait être digne de confiance pour maintenir la paix. Leur traité de paix établit une frontière définie et des règles commerciales entre leurs royaumes, et leur nouvelle amitié fut symbolisée par le fait qu'Alfred devint le parrain de Guthrum, ainsi que par 12 jours de festins et un échange de cadeaux.

Ce modèle de paix avec les chefs vikings, fondé sur le baptême et l'amitié, fut poursuivi par les successeurs d'Alfred. En 926, son petit-fils, Æthelstan, conclut la paix avec son principal rival, le roi Sihtric d'York (r. de 921 à 927), qui accepta le baptême et le mariage avec la sœur d'Æthelstan, transformant leur relation de rivaux en frères chrétiens. Un autre petit-fils, Edmond Ier (r. de 939 à 946), fut le parrain du baptême du roi Olaf II d'York (941-944 & 949-952) en 943, dans le cadre de leur traité de paix. Cependant, ces traités restaient liés à la durée de vie et à l'opportunisme de leurs auteurs. Æthelstan, par exemple, conquit York à la mort de Sihtric en 927 et Edmond fit exiler son filleul Olaf en 944.

La paix à long terme ne fut obtenue que lorsque les rois réussirent à unifier l'Angleterre et maintenir une population loyale et de vastes ressources pour la défendre. C'est notamment ce qui se produisit sous le règne du bien nommé roi du Xe siècle, Edgar le pacifique, qui réduisit les rois celtes voisins à la subordination, permit au royaume d'York récemment annexé de suivre ses anciennes lois et était connu pour les punitions sévères qu'il infligeait à ceux qui osaient troubler la paix.