La police ptolémaïque, ou phylakitai, était chargée de faire respecter la loi dans toute l'Égypte ptolémaïque. L'existence d'une force de police professionnelle distinguait l'Égypte des sociétés antiques telles que l'Empire romain, qui n'avaient pas de police. Outre la prévention, la résolution et la répression des crimes, la police ptolémaïque assurait la garde des biens de l'État et participait au transport des marchandises de valeur, comme les céréales.

La police exerçait un pouvoir presque total au sein de ses juridictions locales et n'était soumise à aucun contrôle dans ses activités quotidiennes. Ce manque de contrôle contribua à une grave corruption qui toucha tous les niveaux de la société égyptienne antique. Des pétitions émanant de civils font état de plaintes concernant des vols et des agressions commis par la police, et ce, en toute impunité. La police négligeait également ses devoirs et était de connivence avec les criminels. Le gouvernement royal tenta d'éliminer la corruption par le biais de la législation, mais il se montra le bien souvent inefficace dans sa lutte contre la corruption.

Origines de la corruption

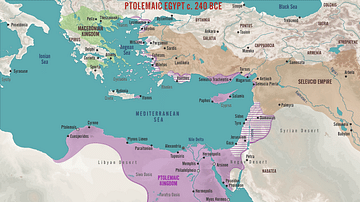

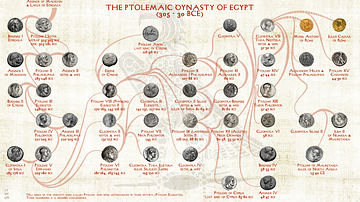

Après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand en 332 avant notre ère, le pays fut gouverné par la dynastie grecque des Ptolémées (ou dynastie des Lagides). Cette dynastie conserva une grande partie du système administratif égyptien intact, de sorte que le maintien de l'ordre sous la dynastie ptolémaïque présentait de nombreuses similitudes avec les fonctions antérieures de la police dans l'Égypte ancienne. Dans l'Égypte ancienne, le pharaon était l'autorité suprême en matière de justice. Il lui incombait de faire respecter la maât, le concept d'ordre et d'équilibre cosmique. Ce système perdura pendant la période ptolémaïque. En théorie, toute personne pouvait demander un jugement au roi et à la reine. Pour des raisons pratiques, la plupart des procédures pénales étaient présidées par des juges. Pendant la période ptolémaïque, l'Égypte était divisée en provinces appelées nomes. Des juges nommés par le roi présidaient les nomes et agissaient sous l'autorité du pharaon.

Au niveau local, il existait un double système de tribunaux spécialisés dans le droit grec ou égyptien. Les tribunaux égyptiens (laokritai) étaient présidés par des prêtres égyptiens, tandis que les tribunaux grecs (chrematistai) étaient dirigés par des fonctionnaires grecs. Cette division de l'autorité juridique était nécessaire car la grande majorité de la population égyptienne était d'origine égyptienne, mais la dynastie au pouvoir était grecque, et des centaines de milliers de Grecs avaient immigré en Égypte. En règle générale, les Égyptiens s'adressaient aux tribunaux égyptiens, tandis que les Grecs s'adressaient aux tribunaux grecs. La dynastie ptolémaïque ne souhaitait pas créer un système judiciaire national unifié. Elle s'attacha plutôt à renforcer l'application des lois préexistantes, en particulier celles relatives à la collecte des impôts et au contrôle de l'activité économique. La volonté des tribunaux était appliquée par les forces militaires et policières.

Organisation

L'Égypte ptolémaïque était bilingue et le gouvernement utilisait à la fois le mot égyptien"kalasiries" et le mot grec"phylakitai" pour désigner les officiers de police. Le mot"phylakitai" est lié au mot grec"phylax", qui signifie garde ou observateur. "Kalasiries" est dérivé de"gl-ˇsr", un terme égyptien ancien désignant un soldat. L'epistates phylakiton, équivalent d'un commissaire de police, supervisait toutes les activités policières dans le nome. Ces commissaires dépendaient généralement de fonctionnaires royaux, notamment des gouverneurs et des ministres. Un chef de police, ou archiphylakitai, était chargé du maintien de l'ordre dans sa ville. Au-dessous de lui se trouvaient les phylakitai de base , dont le travail consistait à résoudre les crimes et à faire respecter la loi. Les différents officiers pouvaient être armés d'épées, de lances ou de fouets en fonction de leurs besoins.

Les policiers étaient considérés comme faisant partie de l'armée ptolémaïque et recevaient de l'argent et des terres agricoles en échange de leur service. Pendant les guerres, ils pouvaient être appelés à servir à l'étranger en tant que porteurs, fantassins et officiers de marine. Jusqu'à la fin du IIIe siècle avant notre ère, l'infanterie de bas rang, appelée machimoi, était utilisée pour renforcer la police en Égypte. Les policiers étant moins gradés que l'infanterie et la cavalerie régulières, ils étaient moins bien rémunérés. Un policier pouvait recevoir 10 arouras de terre, tandis qu'un fantassin recevait 20 ou 30 arouras. La cavalerie pouvait recevoir jusqu'à 100 arouras et posséder des fermes dix fois plus grandes que celles des policiers.

Au IIe siècle avant notre ère, le royaume ptolémaïque commença à perdre sa suprématie militaire. Après avoir subi des défaites constantes face à des ennemis comme l'Empire séleucide, il n'était plus en mesure de rassembler des armées nombreuses et bien entraînées. Dans le même temps, les rébellions et les troubles civils obligèrent la dynastie ptolémaïque à consacrer davantage de ressources à la sécurité intérieure. C'est pourquoi le gouvernement commença à prendre les terres précédemment allouées à la cavalerie et à les diviser en plus petites parcelles pour les officiers de police.

Devoirs

Le mandat de base de la police dans l'Égypte ptolémaïque était de maintenir la paix, de protéger les biens, d'enquêter sur les crimes et d'arrêter les criminels. Les policiers étaient souvent postés aux abords des lieux vulnérables comme les routes principales, les greniers à blé, les navires de transport et les temples. Elle protégeait également les fonctionnaires importants lorsqu'ils se déplaçaient dans le pays dans le cadre de leurs fonctions. Certains forts situés le long de la frontière entre la Haute-Égypte et Méroé étaient garnis de policiers afin de décourager les raids et le banditisme.

La police répondait généralement aux signalements de crimes et de troubles dans sa juridiction. Les victimes de crimes pouvaient s'adresser directement à la police ou déposer des rapports par l'intermédiaire de scribes professionnels qui écrivaient et transmettaient leurs requêtes. Ces requêtes étaient généralement écrites sur du papyrus et conservées dans les archives gouvernementales. En raison du climat chaud et sec de l'Égypte, nombre de ces papyrus n'ont pas pourri et ont survécu jusqu'à l'époque moderne. Ils constituent une source d'information importante pour les historiens modernes qui étudient le droit égyptien ptolémaïque.

À Zenon, salutations, Teos. Alors que je me rendais à Philadelphie, j'ai été attaqué par un voleur. Plus tard, lors d'une visite à Arsinoë, j'ai trouvé l'homme qui m'avait attaqué et je l'ai signalé à Hermais, le chef de la police de la ville. Je vous prie d'écrire une lettre à Hermais pour qu'il vous envoie cette personne, afin que je puisse obtenir justice, moi qui me suis réfugié chez vous. Adieu.

(P. Cair. Zen. 2 59224, trad. Bauschatz)

Les enquêtes classiques étaient menées par des policiers de base qui s'attachaient à recueillir des témoignages et des preuves matérielles susceptibles de prouver que les suspects avaient commis un délit. Ils avaient le droit de détenir des suspects indéfiniment et pouvaient confisquer des objets ou sceller des propriétés s'ils estimaient que cela était important pour leur enquête. Si une enquête devenait compliquée ou suffisamment importante, la police coordonnait ses efforts avec des responsables militaires et civils de haut rang.

Les anciennes pétitions révèlent également un aspect plus banal du travail de la police dans l'Égypte ancienne. Les civils pouvaient même faire appel à la police pour les aider à retrouver des animaux perdus ou à régler des litiges entre voisins. À d'autres moments, la police était chargée de distribuer le courrier ou de superviser le transport et la vente des céréales pendant la saison des récoltes. La plupart des officiers de police servaient dans leur ville d'origine et connaissaient bien ses habitants. Une grande partie de la police ptolémaïque était composée d'Égyptiens de souche, contrairement à d'autres éléments de l'armée ptolémaïque qui étaient principalement constitués d'immigrants grecs.

Peines et châtiments

Les suspects étaient souvent emprisonnés en attendant leur jugement. Des lettres écrites par des prisonniers révèlent la dureté et la brutalité des conditions de vie dans les prisons de l'Égypte ancienne. Les plaintes concernant le manque de nourriture et de vêtements étaient fréquentes, et les prisonniers tombaient souvent malades pendant leur incarcération. Les prisons étaient principalement utilisées pour détenir temporairement les suspects en attente de leur procès, et les criminels n'étaient généralement pas condamnés à l'emprisonnement en guise de sanction. La plupart des désaccords civils étaient résolus par une compensation financière. Les personnes reconnues coupables d'une infraction payaient souvent une amende et étaient tenues de dédommager la partie lésée. Les délits plus graves étaient souvent sanctionnés par une bastonnade ou des coups de fouet. La police était généralement chargée de fouetter les criminels condamnés.

Ceux qui commettaient des délits plus graves pouvaient être condamnés aux travaux forcés. Les criminels étaient souvent envoyés travailler dans les mines et les carrières, connues pour leurs conditions de travail physiquement éprouvantes et dangereuses. Les mineurs emprisonnés creusaient des tunnels à l'aide d'outils manuels et cherchaient des filons de minéraux précieux. Ceux qui se trouvaient dans les tunnels travaillaient dans l'obscurité, brisant la pierre à l'aide de pics et de marteaux. Les surveillants fouettaient souvent leurs ouvriers pour les inciter à travailler plus dur. Les mines d'or du désert oriental de l'Égypte étaient en partie exploitées par des prisonniers, et leur production servait à financer l'armée ptolémaïque et les dépenses hédonistiques de la dynastie régnante.

Ceux qui étaient ainsi condamnés - et ils étaient nombreux et tous enchaînés - travaillaient sans cesse à leur tâche, de jour comme de nuit, ne jouissant d'aucun répit et étant soigneusement coupés de tout moyen d'évasion; car des gardes de soldats étrangers qui parlaient une langue différente de la leur veillaient sur eux, de sorte que pas un homme, soit par la conversation, soit par quelque contact de nature amicale, ne pouvait corrompre l'un de ses gardiens.

(Diodore de Sicile, Bibliothèque d'histoire, 3.12.3, trad. Oldfather)

Les criminels reconnus coupables étaient rarement condamnés à mort, la peine capitale n'étant réservée qu'à quelques délits graves comme la trahison. Les historiens modernes ne sont pas certains que le meurtre prémédité ait été puni par une exécution à l'époque ptolémaïque. L'homicide était un crime capital en Égypte pendant la période dynastique, et il l'était également dans la plus grande partie de la Grèce classique. Bien que les documents juridiques ptolémaïques n'indiquent pas explicitement que les meurtriers étaient condamnés à mort, il est très probable que cela ait été le cas. Les autorités pouvaient également soumettre les criminels et les suspects à la torture.

Corruption et injustice

La corruption et les abus de pouvoir étaient monnaie courante dans l'Égypte ptolémaïque, car la police jouissait d'une autonomie presque totale. Elle opérait généralement sans le contrôle des autres branches du gouvernement, ce qui rendait difficile la dénonciation des fautes et leur prévention par les fonctionnaires civils. Il était également difficile pour les policiers de différentes juridictions de communiquer rapidement et de coordonner leurs efforts, ce qui entraînait des erreurs et de la confusion. Dans ces conditions, la police commettait souvent des délits tels que le vol de biens appartenant à des civils ou l'extorsion de pots-de-vin. En outre, les fonctionnaires locaux utilisaient parfois la police en tant qu'agents d'exécution personnels afin de pouvoir abuser et intimider les civils.

Les personnes qui s'opposaient aux abus de la police s'exposaient à des représailles brutales. Les dossiers de pétition révèlent des plaintes de personnes menacées, battues ou torturées par la police. La menace de violence et d'intimidation rendait difficile la tenue de procès équitables lorsque la corruption de la police était en cause. Certaines victimes de corruption étaient même privées de tout procès. Des personnes innocentes étaient parfois emprisonnées à tort pendant des mois, voire des années, en raison de la corruption. Certaines de ces personnes étaient détenues dans des prisons, d'autres dans des propriétés privées appartenant à des fonctionnaires. Les personnes accusées à tort d'un crime pouvaient essayer d'adresser une pétition au roi ou à la reine, qui pouvait intervenir pour que justice leur soit rendue.

Ni les strategoi ni aucun autre responsable de la couronne, de l'État ou des intérêts sacrés ne peuvent arrêter quelqu'un pour une dette ou un délit privé ou pour une querelle privée et le garder emprisonné dans leurs maisons ou ailleurs sous quelque prétexte que ce soit; mais s'ils accusent quelqu'un, ils doivent l'amener devant les magistrats nommés dans chaque nome, et recevoir ou donner satisfaction conformément aux décrets et aux règlements.

(Décret d'amnistie de 118, traduction avec l'aimable autorisation d'APIS)

Le manquement au devoir était également un problème courant dans l'Égypte ptolémaïque. Des policiers corrompus étaient de connivence avec des criminels pour échapper à la capture et conserver des biens volés. Certains officiers de police ignoraient ou abritaient illégalement des déserteurs de l'armée et de la marine de l'Égypte ptolémaïque. La pratique de l'enrôlement forcé des Égyptiens dans le service militaire signifiait que la désertion était courante, et la police était censée être responsable de l'arrestation et du signalement de tout marin en fuite qui lui serait présenté.

Le gouvernement royal tenta d'endiguer la corruption par des édits visant à punir les fonctionnaires qui abusaient de leur pouvoir ou se soustrayaient à leurs obligations. Le décret d'amnistie de 118 avant notre ère, adopté sous le règne de Ptolémée VIII, Cléopâtre II et Cléopâtre III, est l'un des textes législatifs les plus importants en matière de lutte contre la corruption. Ce décret condamne divers abus commis par des fonctionnaires locaux, notamment la séquestration, le vol et l'extorsion. Cependant, le système judiciaire ptolémaïque continua à souffrir de ces problèmes tout au long de son histoire.

Dissolution sous la domination romaine

Après la conquête de l'Égypte ptolémaïque par le futur empereur romain Auguste (r. de 27 av. J.-C. à 14 apr. J.-C.) en 30 av. J.-C., les phylakitai furent dissoutes en même temps que le reste de l'armée ptolémaïque. Comme la plupart des civilisations antiques, l'Empire romain ne disposa jamais d'une force de police spécialisée, car elle n'était pas considérée comme une dépense nécessaire. Les fonctions de maintien de l'ordre étaient plutôt déléguées aux officiers de l'armée romaine stationnés dans les provinces. Certains villages et villes organisaient des gardes locaux pour assurer certaines fonctions de police. À Rome, la garde de la ville s'appelait les vigiles, et leur principale mission était de lutter contre les incendies. Les villages de l'Égypte romaine organisaient également leurs propres gardes pour les protéger. Ces gardes de village étaient généralement très peu payés et ne disposaient pas des mêmes pouvoirs que les phylakitai.