Les relations entre l’Empire byzantin et l’Arménie antique étaient constantes et variées, avec un mélange égal de guerres, d'occupations, de traités d'amitié, d'aide militaire mutuelle et d'échanges culturels. Considérée comme une défense vitale des frontières est de l’Empire, les empereurs utilisèrent différents moyens d’influence allant de la prise de contrôle pure et simple aux dons de titres et de terres aux nobles arméniens. L'influence s'est également exercée dans l'autre sens, plusieurs empereurs byzantins importants étaient d'origine arménienne, de même que de nombreuses personnes ayant occupé des postes militaires et administratifs clés à Constantinople et au-delà.

Les sources

On rencontre de nombreuses difficultés lorsqu’on essaie d'évaluer les relations entre Byzance et l’Arménie antique. Outre le problème habituel de la partialité inhérente aux sources historiques anciennes à l'égard des souverains, des familles nobles et de la haute politique, il faut tenir compte de la situation géographique changeante de l'Arménie au cours des siècles et de sa division et redivision régulières par les empires qui se sont succédé dans la région. Les sources primaires posent également des problèmes, car elles peuvent être colorées par le nationalisme et laissées incomplètes par des omissions délibérées. Il y a également de longs silences dans les archives historiques, notamment de 730 à 850 et de 925 à 980 de notre ère. Néanmoins, il est possible de dresser un tableau raisonnable des relations entre les deux États et l'historien T. W. Greenwood, en guise de résumé, met en évidence trois caractéristiques marquantes de ces relations:

Dans un premier temps, les relations étaient continues. Puis, elles ont été multidimensionnelles. Enfin elles furent réciproques. Byzance se devait de sécuriser son flanc oriental et cherchait donc à attirer des clients arméniens à son service. En même temps, les princes arméniens se tournaient vers Byzance pour renforcer leur propre statut en Arménie par la concession de titres, de cadeaux et d'argent... Ce n'est pas une coïncidence si l'armée byzantine - et ensuite l'État - s'est remplie d'hommes d'origine ou d'ascendance arménienne. (Shepard, 363-4)

Une position stratégique

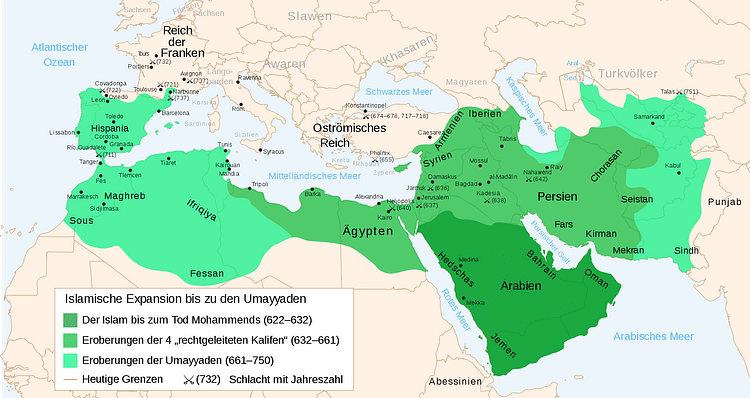

L’Arménie antique, de part sa situation géographique et son importance stratégique dans le contrôle de l’accès à la Mésopotamie depuis l’Asie mineure (et vice versa) a longtemps été un territoire convoité par les différents empires qui ont contrôlé la région. Quiconque contrôlait la plaine arménienne de l’Ararat pouvait alors lancer une armée pour attaquer l'est ou l'ouest. Cette situation n'avait pas changé au IVe ap.J.-C, avec l'avènement de l'empire byzantin, dont la capitale était Constantinople. Le premier adversaire et rival territorial de Byzance fut l'empire sassanide de Perse (224-651 ap.J.-C). À partir de 252, les Sassanides ont eu l'ambition de régner directement sur l'Arménie et ont attaqué plusieurs villes. Byzance, défendant le statu quo, s'oppose à ces incursions.

Il s'ensuivit un siècle de querelles pour le contrôle de l'Arménie, qui atteignirent leur paroxysme lorsque Chapour II, le souverain sassanide (309-379 ap.J-.C), attaqua l'Arménie en 368 et 369 ap.J-.C, détruisant plusieurs villes. Dix ans plus tard, l'empereur Théodose Ier (r. 379-395 ap.J-.C) et Chapour III (383-388 ap.J-.C) se mirent d'accord pour partager officiellement l'Arménie entre l'Empire byzantin et la Perse sassanide. Désormais, la partie de l'Arménie contrôlée par les Romains s'effaça largement de la vue historique, avec seulement des retours sporadiques lorsque cela arrangeait les historiens byzantins.

L’Arménie perse

Pour clarifier la relation de Byzance avec l’Arménie, il est utile de commencer par jeter un coup d'œil du côté perse de la barrière diplomatique. La Perse installa des marzpan (vice-roi) dans sa moitié du pays (Persarménie) à partir de 428 de notre ère, un système qui perdurerait jusqu'à environ 651. Représentant du roi sassanide, le marzpan avait toute autorité civile et militaire. La noblesse et le clergé arméniens avaient déjà manifesté leur mécontentement à la suite de l'impérialisme culturel perse, mais les choses se précipitèrent vraiment avec la succession du roi perse Yazdgard II (Yazdegerd) vers 439 ap.J-.C. Les souverains sassanides soupçonnaient depuis longtemps les chrétiens arméniens d'être de simples espions de Byzance, mais Yazdgard était un partisan zélé du zoroastrisme, et l'épée à double tranchant de sa politique religieuse avait pour but de réduire au maximum l'Arménie et son pouvoir.

En 451 ap.J-.C à la bataille d’Avarayr, dans l’Iran moderne, les Arméniens se rebellèrent contre l'oppression perse et firent face à une armée massive. Les quelque 6 000 Arméniens étaient menés par Vardan Mamikonian, mais malheureusement pour eux, l'aide de l'Empire byzantin chrétien ne fut pas au rendez-vous, malgré l'envoi d'une ambassade à cet effet. Il n'est peut-être pas surprenant que le marzpan Vasak Siuni, soutenu par les Perses, n'ait pas non plus participé à la bataille. Les Perses, largement supérieurs en nombre à leurs adversaires et disposant d'un corps d'élite d'« Immortels perses » et d'une foule d'éléphants de guerre, remportèrent la bataille assez facilement et massacrèrent leurs adversaires; le terme «martyr» serait utilisé par l'Église arménienne par la suite. En effet, la bataille devint un symbole de résistance et Vardan, qui mourut sur le champ de bataille, fut même élevé au rang de saint.

L’Arménie byzantine

Pendant ce temps, à partir de 387 ap.J-.C, les byzantins divisèrent leurs portions de l’Arménie en deux zones: Arménie I au nord et Arménie II au sud. Chaque zone avait un gouverneur (praeses) qui était à son tour responsable devant le gouverneur (vicar) de la circonscription administrative impériale ou diocèse du Pont, lui-même responsable devant le préfet prétorien de l'Orient. En dehors du paiement des impôts et du service militaire pour Byzance, le contrôle exercé par Constantinople était léger, bien qu'une légion et des unités de cavalerie supplémentaires aient été stationnées en permanence dans chaque région. La bureaucratie de l'empire dans les deux régions était composée de membres de la noblesse arménienne mais, au moins sur le plan administratif, l'Arménie était entièrement absorbée par l'empire byzantin.

À partir du Ve siècle ap.J-.C., certaines villes étaient particulièrement prospères, notamment Artachat, qui devint un important point d'échange entre les empires byzantin et perse. En 536, lorsque l'empereur byzantin Justinien Ier réorganisa l'administration de la région, l'Arménie fut divisée en quatre régions ou provinces (Arménie I à IV), chacune ayant sa propre capitale. Les lois byzantines commencèrent également à s'ancrer plus profondément dans la société arménienne, en particulier dans des domaines tels que l'héritage. Auparavant, les nobles arméniens transmettaient leurs terres à leurs fils (ou à leur frère s'ils n'en avaient pas), les filles n'ayant pas le droit d'hériter. Justinien modifia cette règle afin que les femmes puissent légalement hériter des biens de leurs parents. Plutôt que de défendre les droits des femmes, ce changement de loi visait à affaiblir la mainmise des clans arméniens traditionnels sur les propriétés foncières, car les femmes pouvaient désormais transmettre les biens familiaux à leurs maris, qui pouvaient être extérieurs à la structure du clan ou même étrangers. Certains clans s'opposèrent à ces changements - le gouverneur de l'Arménie I fut assassiné lors d'un soulèvement en 538 ap.J-.C, mais ils n'eurent finalement pas le pouvoir politique de les empêcher et ceux qui continuèrent à résister furent déportés, en particulier dans les Balkans.

La prospérité continue d’Artachat est mise en évidence par un édit de 562, qui confirme que cette dernière était l’une des trois points d’échange officiels entre les empires perse et byzantin. Un poste de douane y était surveillé par des fonctionnaires appelés « comtes commerciaux » ou comites commercium. À la fin du VIe siècle de notre ère, l'Arménie fut à nouveau un sujet de discorde entre la Perse et l'Empire byzantin. Un nouveau partage fut donc établi en 591, qui vit Byzance acquérir les deux tiers de l'Arménie. En vertu de ce nouvel accord, l'importante ville de Dvin, ancienne capitale, devint une ville frontière entre les deux sphères d'influence et, par conséquent, un territoire disputé. À l'intérieur de l'Arménie, la noblesse était également divisée: certains clans soutenaient la Perse (par exemple les Bagratouni) tandis que d'autres favorisaient Byzance (par exemple les Mamikoniens).

Une armée byzantine de l'empereur Héraclius (r. de 610 à 641) attaqua Dvin en 623 ap. J-.C. Mais le pire n'allait pas tarder à arriver. En 627, Héraclius mena une guerre de grande envergure contre les Sassanides et l'Arménie fut prise entre deux feux. Cette campagne mit fin au contrôle sassanide de l'Arménie, mais la domination byzantine fut de courte durée en raison de la montée spectaculaire d'une nouvelle puissance dans la région, le califat arabe des Omeyyades, qui conquit la capitale sassanide, Ctésiphon, en 637. L'Arménie fut conquise par les Arabes de Damas en 640. Les empereurs byzantins n'avaient pas abandonné l'Arménie et, en 642, Constance II (641-668) attaqua Dvin, mais sans succès. En 701, après des décennies passées à jouer, comme souvent auparavant, le rôle de pion stratégique dans la bataille des empires entre les Arabes et l'Empire byzantin, l'Arménie devint une province du califat omeyyade.

Manzikert et le califat omeyyade

L’empereur byzantin Constantin V (r. de 741 à 775) attaqua l’Arménie entre 746 et 752, profitant de la guerre civile qui préoccupait le Califat Omeyyade. L'Empire byzantin exercerait une influence encore plus grande sur l'Arménie à partir du Xe siècle. Parmi les événements notables, on peut citer l'aide apportée par les Byzantins aux Bagratouni (alias Bagratides) pour établir leur royaume en 914, l'invasion de l'empereur Jean Ier Tzimiskès (r. de 969 à 976) en 974, l'annexion de la province de Tayk en 1000, la prise de la capitale arménienne Ani et la chute du royaume des Bagratouni en 1074, ainsi que la prise de Kars en 1065.

En août 1071, la bataille de Manzikert fut capitale. Combattue au nord du lac Van, sur le sol arménien, entre les armées de l'Empire byzantin et des Turcs seldjoukides (une tribu nomade de la steppe asiatique), cette bataille fut l'une des pires défaites que les Byzantins aient jamais subies, si ce n'est en termes de nombre, du moins en termes de psychologie. L'armée victorieuse des Seldjoukides captura l'empereur byzantin Romain IV Diogène (r. de 1068 à 1071) et, alors que l'empire était en plein désarroi et que les généraux se disputaient le trône, rien ne put les empêcher de balayer l'Asie mineure. L'empire byzantin perdura encore quelques siècles, mais Manzikert est considéré par de nombreux historiens comme le début d'un long déclin apparemment inéluctable.

Tout au long du XIIe siècle, l'Arménie et Byzance se disputèrent la plaine cilicienne et ses différentes villes. Plusieurs armées croisées traversèrent l'Arménie, puis un autre groupe de visiteurs indésirables, cette fois encore plus impitoyables et destructeurs, ravagea la région: les Mongols, qui attaquèrent en 1236 et provoquèrent une migration massive des Arméniens vers la Russie et la Crimée.

Les empereurs arméno-byzantins

Plusieurs empereurs byzantins importants étaient en fait d'origine arménienne, car les dynasties de Constantinople se succédaient au gré des usurpateurs qui saisissaient l'occasion d'évincer l'empereur en place. Ce fut particulièrement le cas à partir du IXe siècle, lorsque les menaces militaires pesant sur l'empire permettaient de déposer un empereur s'il s'avérait incapable sur le champ de bataille. Ce fut le cas de Léon V l'Arménien, qui régna à Constantinople de 813 à 820. D'origine modeste, Léon avait gravi les échelons de l'armée byzantine pour finalement devenir le stratège ou gouverneur militaire de la province d'Anatolikon, la région la plus importante d'Asie mineure. Lorsque l'armée bulgare s'apprêtait à attaquer Constantinople en juin 813, l'empereur Michel Ier Rhangabé (r. de 811 à 813), régnant et incompétent, fut chassé et le peuple comptait sur Léon pour sauver la situation. En payant une énorme rançon en or aux Bulgares, Léon V sauva effectivement la ville. Sa gloire fut de courte durée, car sept ans plus tard, l'empereur perdit son trône au profit de son ancien ami et allié Michel II (r. de 820 à 829), dans l'un de ces épisodes de violence typiques de la politique byzantine. Assassiné dans l'église, le corps de Léon fut traîné dans l'hippodrome de Constantinople pour que le public le méprise et le ridiculise.

L'empereur arménien le plus célèbre, ou plutôt le plus tristement célèbre, est sans doute Basile Ier (r. de 867 à 886). Basile était un paysan arménien qui, grâce à son amitié avec l'empereur Michel III (r. de 842 à 867), accéda à la reconnaissance de la cour. Mais Basile était ambitieux et il assassina son bienfaiteur pour s'emparer du trône en 867. Renforçant et modernisant la marine byzantine, le règne de Basile connut de nombreuses victoires et expansions en Méditerranée et en Asie mineure. Basile mit également en place un immense programme de reconstruction de Constantinople et initia une importante révision du droit byzantin. A posteriori son règne fut considéré comme un âge d’or, mais l’empereur perdit son trône aussi violemment qu’il le gagna - un meurtre déguisé en un improbable accident de chasse, probablement organisé par son successeur, Léon VI (r. de 886 à 912).

Un troisième et important empereur byzantin d’origine arménienne était Romain Ier Lécapène (r. de 920 à 944). De la même manière que Léon V, il dut son ascension à sa carrière militaire. Tout comme Léon, Romain monta sur le trône par la force, après que les Bulgares eurent eu raison de ses prédécesseurs. S'introduisant facilement dans les affaires du palais, Romain se fit d'abord régent du jeune Constantin VII en 919, puis, se déclarant empereur un an plus tard, il maria sa fille à l'empereur légitime pour faire bonne mesure. Une fois au pouvoir, Romain se montra digne de sa fonction et réconcilia les différentes factions de l'Église byzantine, procéda à d'importantes réformes agraires pour protéger les paysans les plus pauvres, négocia la paix avec les Bulgares et, avec le talentueux général Jean Kourkouas à la tête de l'armée, remporta d'importantes victoires en Asie mineure contre les Arabes. Les Rus Vikings attaquèrent Constantinople en 941, mais les murs de Théodose de la ville firent leur travail et les attaquants furent repoussés. À la mort de Romain, le trône fut rendu à la lignée légitime mais, une fois de plus, il avait démontré que les étrangers pouvaient gouverner aussi bien ou aussi mal que les empereurs d'origine byzantine.

Les relations entre l’église arménienne et byzantine

En dehors de la politique, des gouvernants et de l’administration, la religion était un domaine qui liait fortement Byzance à l’Arménie. Le zèle arménien pour le christianisme, la religion avait officiellement été adoptée en 314 ap.J-.C, rapprocha l’Arménie et Byzance, Constantinople étant le siège de l’Eglise chrétienne d’Orient. Cependant, les églises arménienne et byzantine divergeaient souvent sur des questions de dogme. Le désaccord avec les décrets du concile de Chalcédoine, en 451, ouvrit une brèche qui ne serait jamais refermée. Puis le concile de Dvin, vers 554, déclara l'adhésion de l'Église arménienne à la doctrine du monophysisme (le Christ n'a qu'une seule nature et non deux), rompant ainsi avec le dyophysisme de l'Église romaine. Comme en politique, les chrétiens arméniens durent trouver leur propre chemin rocailleux entre l'Orient et l'Occident lorsque l'Église arménienne se sépara de Constantinople au milieu du VIIe siècle.

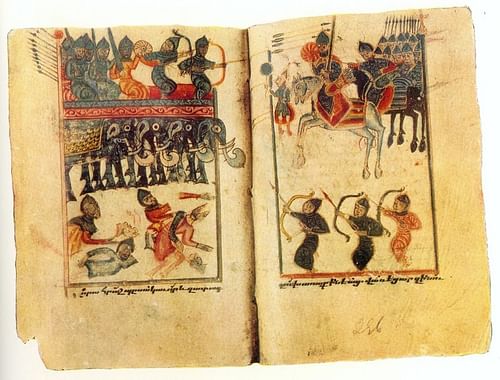

Les échanges culturels

À partir du VIe siècle, les Arméniens se réinstallèrent dans de nombreuses autres régions de l'Empire byzantin, en particulier à Constantinople. Ils étaient en effet le groupe éthnique le plus assimilé même s’ils conservèrent leur langue, littérature, art et pratiques religieuses. Les commerçants, les érudits, les militaires de tous grades et les mercenaires arméniens faisaient partie intégrante de la vie quotidienne des Byzantins.

Il est toujours difficile de déterminer avec précision l'origine des innovations culturelles, mais certains érudits affirment que les idées en matière d'architecture et de manuscrits enluminés, par exemple, seraient arrivées à Byzance depuis l'Arménie. En effet, l'architecte qui répara avec brio la coupole de l'église Sainte-Sophie de Constantinople après le tremblement de terre de 989, un certain Tiridate d'Ani, était arménien. Sans aucun doute, les caractéristiques de l'architecture byzantine (par exemple les monogrammes grecs, les chapiteaux d'aigle et les colonnes ioniques classicistes) voyagèrent également dans l'autre sens. Les idées artistiques étaient également échangées et voyageaient par le biais des produits manufacturés échangés entre les deux puissances, tels que ceux fabriqués en Arménie (textiles, poterie vernissée, verrerie et métallurgie) et ceux fabriqués à Constantinople ou importés du monde entier par voie terrestre et maritime.

This article was made possible with generous support from the National Association for Armenian Studies and Research and the Knights of Vartan Fund for Armenian Studies.