Les monastères bouddhistes font partie du paysage culturel japonais depuis le VIIe siècle et ils étaient des institutions puissantes et socialement importantes tout au long de la période médiévale. Aujourd'hui, bon nombre des plus beaux exemples d'architecture ancienne et médiévale du Japon se trouvent dans des complexes de temples, dont plusieurs sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les moines qui vivaient, travaillaient et méditaient dans les monastères bouddhistes non seulement servirent leurs communautés locales sur le chemin de l'illumination mais ils produisirent également certaines des plus belles œuvres d'art historiques du Japon en peinture, sculpture et calligraphie.

Le bouddhisme au Japon

Le bouddhisme fut introduit au Japon depuis l'Asie continentale au VIe siècle, et des monastères furent construits à partir du VIIe siècle, une tendance encouragée pour la première fois par le prince régent Shotoku (574-622). Shotoku supervisa la construction de 46 monastères et temples bouddhistes, dont les plus importants sont le Shitenno-ji (593), le Hoko-ji (596) et le Hōryū-ji (607).

Les monastères bouddhistes recevaient souvent des terres gratuites et des exemptions d'impôts de la part d'empereurs désireux de bénir leur règne, ce qui leur permit de devenir à la fois économiquement puissants et politiquement influents. Les monastères étaient même en mesure de payer leurs propres serviteurs armés. Les monastères rendaient service à la communauté locale en célébrant des rituels funéraires et en fournissant des écoles et des installations pour les études supérieures, des bibliothèques, ainsi que de la nourriture et un abri aux nécessiteux. Les moines participaient également à des projets communaux tels que la construction de routes, de ponts et de systèmes d'irrigation, et offraient des prières pour des causes locales et nationales.

Les monastères firent un bond en avant au 12e siècle, lorsque le bouddhisme zen (Rinzai) fut introduit de Chine. Cette nouvelle version simplifiée de la religion la rendit plus accessible à un plus grand nombre de personnes, ce qui entraîna une augmentation du nombre de personnes souhaitant mener une vie monastique. Le zen influença également l'architecture des monastères, en particulier leurs jardins. L'essor fut cependant de courte durée, car l'introduction du bouddhisme de la Terre pure, qui mettait beaucoup moins l'accent sur l'importance de la méditation, signifiait que la religion pouvait désormais être facilement pratiquée en dehors d'un monastère. Il y eut donc un déclin des monastères jusqu'à ce qu'un renouveau intellectuel des idéaux confucéens ne stimule la religion en général au Japon à partir du XVIIe siècle.

Tout au long de son histoire, le bouddhisme japonais fut largement dominé par les hommes, avec des périodes occasionnelles où les femmes étaient considérées plus favorablement. Certaines montagnes sacrées à forte concentration de monastères, comme le mont Koya, étaient même interdites aux femmes. Elles étaient également victimes d'un préjugé intellectuel, les femmes étant considérées comme inférieures aux hommes en raison de la croyance qu'elles ne pouvaient pas atteindre les états spirituels les plus élevés. La secte de la Terre pure traitait les femmes sur un pied d'égalité, et la période médiévale vit des femmes rejoindre des nonneries par conviction religieuse. En outre, il n'était pas rare que les femmes rejoignent un monastère pour éviter un mariage arrangé ou lorsqu'elles devenaient veuves.

Les bâtiments d'un monastère bouddhiste

Les sites des temples bouddhistes comportaient (et comportent encore aujourd'hui, bien sûr) une multitude de bâtiments, chacun ayant une fonction spécifique et se trouvant tous dans une zone particulière. Il y a des bâtiments pour le culte, les réunions, les prières, la formation, pour abriter les reliques et les œuvres d'art, ainsi que tous les logements et installations nécessaires aux besoins quotidiens des moines. Avant la période médiévale, on considérait qu'il était de bon augure d'avoir une disposition et un nombre particuliers de bâtiments au sein d'un complexe, mais cette idée céda la place à la considération pratique de répondre aux besoins de la communauté monastique.

Bien que chaque temple soit unique, les principaux bâtiments de la plupart des complexes de temples bouddhistes japonais sont les suivants:

Portes (Mon) - structures utilisées, avec les murs d'enceinte dans certains cas, pour indiquer les limites entre le site sacré du temple et le monde séculier extérieur. D'autres portes érigées à l'intérieur du complexe peuvent délimiter des zones particulièrement sacrées dont l'accès est restreint, voire une cour intérieure entière.

Clocher (Shōrō) - il abrite la cloche utilisée pour appeler les moines à la prière et à d'autres rituels.

Salle principale (Hondō ou Butsudō) - c'est là que sont conservées les images religieuses les plus sacrées.

Pagode (Tō) - Tour en bois avec une flèche construite pour abriter les reliques sacrées, en particulier les restes corporels du Bouddha tels qu'une dent ou un os.

Salle de conférence (Kodō ou Hattō): c'est là que sont données les conférences, le conférencier se tenant généralement debout devant une série de statues bouddhistes disposées le long d'un mur (à l'exception des salles zen qui ne comportent pas de sculptures).

Salle de méditation (Zendō) - lieu où les moines pratiquent la méditation assise.

Dépôt de sutras (Kyōzō) - Lieu où sont conservés les textes et écritures bouddhistes importants.

Salle du fondateur (Kaisandō) - salle vénérant le fondateur du temple.

Quartiers de l'abbé (Hōjō) - Résidence de l'abbé, souvent reliée à l'amphithéâtre par une allée couverte.

Sous-temples (Tachu) - petits bâtiments financés par de riches mécènes.

Salon de thé (Chashitsu ou Sukiya) - Certains monastères disposent d'un salon de thé où se déroule la traditionnelle cérémonie japonaise du thé. Le thé fut popularisé pour la première fois par les moines bouddhistes chinois au IIe siècle avant notre ère, et les Japonais ajoutèrent tout un rituel à son service et à sa consommation, y compris un lieu spécial, traditionnellement une petite maison rustique aux matériaux simples et à l'ameublement dépouillé. La maison de thé peut être située dans un jardin spécial (roji), conçu pour relaxer le visiteur avant le début de la cérémonie. Imprégnée des principes du zen, la cérémonie du thé est souvent pratiquée aujourd'hui pour les visiteurs des monastères bouddhistes.

Sanctuaires shintoïstes (Jinja) - Le bouddhisme et le shintoïsme se sont toujours chevauchés dans une certaine mesure au Japon (jusqu'à une séparation officielle au XIXe), et de nombreux sites bouddhistes possèdent un sanctuaire dédié à une divinité protectrice shintoïste particulière ou à un kami.

Jardins - de nombreux sites de temples possèdent de vastes jardins qui sont souvent aménagés de manière à représenter une vision du paradis bouddhiste. Les jardins peuvent comporter différentes zones d'arbres particuliers tels que des pins et des cerisiers en fleurs, ou des zones de mousses et de bambous. On y trouve souvent des éléments aquatiques tels que des cascades et des étangs, ces derniers contenant souvent des fleurs de lotus - symbole de l'illumination car la fleur jaillit des profondeurs boueuses - et des poissons carpes - symbole de la persévérance car ils remontent le courant pour frayer.

Dans les monastères zen, il peut y avoir un jardin de pierres (karesansui) contenant des pierres soigneusement choisies et disposées sur un lit de gravier ou de sable impeccablement ratissé, le tout afin de favoriser la méditation. Les jardins de pierres ne sont pas accessibles à pied, mais sont généralement observés depuis les vérandas en bois des bâtiments adjacents.

Styles architecturaux des monastères bouddhistes

À l'époque de Kamakura (1185-1333), les temples bouddhistes du Japon étaient construits selon trois styles architecturaux ou une combinaison de ceux-ci, en fonction de l'école bouddhiste pour laquelle le temple était établi. Au début de la période moderne, un quatrième style fut introduit de Chine. Les quatre styles architecturaux des temples bouddhistes au Japon sont donc les suivants:

- Style japonais (Wayō) - ce style s'imposa à partir de la période de Nara (710-794) et combine des éléments japonais avec des idées utilisées par la dynastie Tang de Chine (618-907). Les éléments japonais comprennent le fait de laisser le bois non traité et non peint, l'accent mis sur les lignes courbes et la simplicité générale de la décoration. Deux temples célèbres construits dans ce style sont les versions originales du Kōfuku-ji et du Tōdai-ji.

- Style du Grand Bouddha (Daibutsuyō) - également connu sous le nom de style indien (Tenjikuyō) à l'époque médiévale, mais présentant en réalité des éléments de l'architecture de la Chine du Sud, les exemples les plus célèbres de ce style sont la salle du Grand Bouddha et la Grande Porte Sud du Tōdai-ji.

- Style Zen (Zensbuyō) - également connu sous le nom de style chinois (Karayō) dans le Japon médiéval, le style Zen provient de la Chine de la dynastie Song (960-1279) et fut populaire à partir de la période Kamakura. Il se caractérise notamment par des chevrons courbés en éventail et des fenêtres en forme de cloche.

- Style Obaku - introduit de Chine au milieu du XVIIe siècle, ce style se caractérise par des allées couvertes entre les bâtiments, des consoles murales à quatre niveaux, des balustrades très décoratives et des bases de piliers sculptées de manière flamboyante.

Routine d'un moine bouddhiste

La routine des moines dépendait (et dépend toujours) de la forme particulière de bouddhisme pratiquée dans leur monastère. Néanmoins, il est vrai que la vie quotidienne d'un moine moderne n'a pas beaucoup changé par rapport à la vie pratiquée par leurs homologues dans les périodes ancienne et médiévale au Japon.

Les monastères sont dirigés par un abbé assisté de plusieurs moines ou prélats de haut rang. Les moines doivent d'abord passer par une période de préformation au sein d'un temple avant d'être officiellement ordonnés et autorisés à entrer dans un monastère de formation proprement dit. Pour qu'un moine devienne prêtre du temple, il lui faut ensuite jusqu'à trois ans de formation. Pour qu'un moine devienne formateur de nouveaux moines, il doit suivre le programme d'études complet du temple, ce qui peut prendre au moins 12 ans.

Les temples pouvaient compter des centaines de moines à l'époque médiévale, alors qu'aujourd'hui, une trentaine est un chiffre élevé. Comme on peut s'y attendre, il existait des règles pour s'assurer que les moines menaient la vie austère considérée comme nécessaire pour que leur esprit se concentre sur l'atteinte de l'illumination. Les règles variaient en fonction de la secte et de l'abbé, mais comprenaient des éléments tels que le port de robes grossières, l'interdiction de la viande, du poisson, du saké et de la nourriture épicée, le célibat et l'encouragement des moines à ne pas cracher ou se moucher trop bruyamment.

Les moines bouddhistes sont peut-être plus connus dans le monde extérieur pour leurs pratiques de méditation. La méditation peut prendre la forme d'une simple assise et d'une réflexion (zazen dans le bouddhisme zen) ou de la contemplation d'énigmes (kōan) telles que "Quel est le son du battement d'une seule main?" ou "à quoi ressemblait votre visage avant votre naissance?". En méditant, le moine peut faire face à un mur dans certaines sectes ou être au centre de la pièce dans d'autres. Une séance de méditation est souvent mesurée par le temps nécessaire pour brûler un bâton d'encens (30-40 minutes).

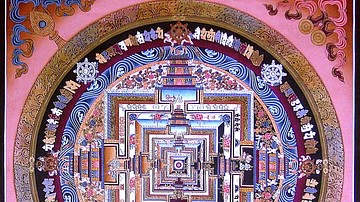

En lieu et place de la méditation sédentaire, l'esprit peut se concentrer en accomplissant des tâches simples telles que chanter des sutras, répéter de courtes phrases ou des mantras, ratisser le gravier d'un jardin paysager sec, marcher lentement autour du terrain ou réaliser un mandala - un motif complexe sur le sol à l'aide de sable coloré qui représente visuellement les enseignements du Bouddha. Les moines zen, par exemple, sont censés méditer environ sept heures par jour et, en tout état de cause, toutes les tâches quotidiennes qu'ils accomplissent doivent l'être avec un esprit méditatif. Même le fait de mâcher de la nourriture doit amener un moine zen à contempler cinq choses: l'appréciation de la nourriture, sa propre valeur, sa pureté, la valeur médicinale de la nourriture et sa gratitude pour le repas.

Lorsqu'ils ne méditent pas, les moines sont occupés à des tâches telles que l'étude des textes religieux, les travaux nécessaires tels que le nettoyage, le jardinage et la culture des aliments, ou encore la demande d'aumônes auprès de la communauté locale extérieure. Dans les temples qui sont des attractions touristiques populaires, les moines peuvent être présents pour aider les visiteurs et servir de guides. Les repas sont pris en commun et souvent en silence.

La journée type d'un moine bouddhiste zen moderne est la suivante:

- 4 heures Réveil

- 4 h 10 - 5 h Chant des sutras

- 5-7 heures Zazen et entretien avec l'abbé

- 7 heures Petit-déjeuner composé de bouillie de riz, de prunes salées et de cornichons.

- 8 h - 10 h 50 Nettoyage et travail

- 11 heures Déjeuner, généralement du riz d'orge, de la soupe miso, des légumes cuits et des radis marinés.

- 13 h - 15 h 50 Travail

- 16 heures Repas léger similaire au déjeuner

- 17 h - 20 h 30 Zazen et entretien avec l'abbé

- 21 heures Extinction des feux

- 21 h - 23 h Séance de nuit.

(Doughill, 20)

Bien que cela ne soit peut-être pas si courant aujourd'hui, les moines de l'Antiquité et du Moyen Âge étaient souvent de grands peintres, sculpteurs et calligraphes, produisant des œuvres pour leurs propres temples ainsi que pour les souverains et la communauté au sens large. Kūkai (774-835), le fondateur du bouddhisme Shingon, était un érudit, un poète et un artiste qui fit de la calligraphie une forme d'art au Japon. Le moine Sesshū (de son vrai nom Tōyō, 1420-1506), spécialisé dans le suiboku, c'est-à-dire l'utilisation d'encre noire et d'eau sur des rouleaux de papier blanc, fut l'un des plus grands peintres du pays. Il est donc évident que les monastères bouddhistes et leurs moines ont contribué de multiples façons à la vie quotidienne au Japon, tant dans le passé qu'aujourd'hui.

This content was made possible with generous support from the Great Britain Sasakawa Foundation.