Cyrus le Grand (558-530 av. J.-C.) construisit le premier empire universel, qui s'étendait de la Grèce à l'Indus. Il s'agissait de la célèbre dynastie achéménide de Perse. Une inscription à Naqsh-i-Rustam, la tombe de son successeur Darius Ier (521-486 av. J.-C.), près de Persépolis, mentionne Gadara (Gandhara) avec Hindush (Hindus, Sindh) dans la longue liste des satrapies de l'Empire perse.

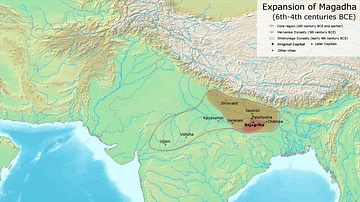

Vers 380 av. J.-C., l'emprise perse sur les régions indiennes se relâcha et de nombreux petits royaumes locaux virent le jour. En 327 avant notre ère, Alexandre le Grand envahit l'Empire perse et repéra de petites entités politiques dans ces territoires. L'année suivante, Alexandre livra une bataille difficile contre le monarque indien Poros près de l'actuelle rivière Jhelum. À l'est du royaume de Poros, près du Gange, se trouvait le puissant royaume de Magadha, sous la dynastie Nanda.

Plutarque (46-120 de notre ère) était un historien, biographe et essayiste grec, principalement connu pour ses Vies parallèles et ses Moralia. Il donne une intéressante description de la situation:

Quant aux Macédoniens, leur lutte contre Poros avait émoussé leur courage et freiné leur progression en Inde. En effet, après avoir fait tout ce qu'ils pouvaient pour repousser un ennemi qui ne rassemblait que vingt mille fantassins et deux mille cavaliers, ils s'opposèrent violemment à Alexandre lorsqu'il insista pour traverser également le Gange, dont la largeur, comme ils l'apprirent, était de trente-deux furlongs, sa profondeur de cent brasses, tandis que ses rives, de l'autre côté, étaient couvertes d'une multitude d'hommes en armes, de cavaliers et d'éléphants.

Épuisée et effrayée par la perspective d'affronter une autre armée indienne géante au Gange, son armée se mutina à l'Hyphase (l'actuelle rivière Beas), refusant de marcher plus loin vers l'est. Alexandre laissa derrière lui des forces grecques qui s'établirent dans la ville de Taxila, aujourd'hui au Pakistan.

Après la mort d'Alexandre en 323 avant notre ère, Séleucos fut nommé satrape de Babylone en 320 avant notre ère. Antigone obligea Séleucos à fuir Babylone, mais, soutenu par Ptolémée, il put revenir en 312 avant notre ère. Les conquêtes ultérieures de Séleucos comprennent la Perse et la Médie. En 305 avant notre ère, il envahit ce qui est aujourd'hui le Punjab, dans le nord de l'Inde et du Pakistan.

Première allusion aux Grecs en Inde

Bien avant l'arrivée d'Alexandre le Grand à la frontière nord-ouest de l'Inde, on trouve dans la littérature indienne ancienne des références aux Grecs, les Yavanas. Pāṇini, un ancien grammairien sanskrit, connaissait le mot yavana dans sa composition. Katyaanaa explique le terme yavanānī comme étant l'écriture des Yavanas. On ne sait pas grand-chose de la vie de Pāṇini, ni même à quel siècle il vécut. Le courant scientifique dominant privilégie le 4e siècle avant notre ère. La grammaire de Pāṇini, connue sous le nom d'Ashtadhyayi , qui signifie huit chapitres, définit le sanskrit classique, de sorte que Pāṇini aurait, par définition, vécu à la fin de la période védique: Un indice important pour la datation de Pāṇini est l'occurrence du mot yavanānī (en 4.1.49, soit "femme grecque", soit "écriture grecque"). Il est peu probable que des Grecs aient été connus de première main au Gandhara avant les conquêtes d'Alexandre le Grand dans les années 330 avant notre ère, mais il est probable que le nom ait été connu par l'intermédiaire du mot yauna en vieux-persan, de sorte que l'occurrence du mot yavanānī pris isolément permet de remonter jusqu'à 520 avant notre ère, c'est-à-dire à l'époque des conquêtes de Darius le Grand en Inde.

Katyayana (IIIe siècle avant notre ère) était un grammairien sanskrit, un mathématicien et un prêtre védique qui vivait dans l'Inde ancienne. Il explique le terme yavanānī comme étant l'écriture des Yavanas. Il reprend le même raisonnement que ci-dessus selon lequel le terme yauna en vieux persan aurait été sanskritisé pour désigner tous les Grecs. En fait, ce mot apparaît dans le Mahabharata.

Hellénisation: l'héritage culturel

Le début de la période dite hellénistique est généralement fixé à 323 avant notre ère, année de la mort d'Alexandre à Babylone. Au cours de la décennie d'invasion précédente, il avait conquis l'ensemble de l'empire perse en renversant le roi Darius. Les terres conquises comprenaient l'Asie mineure, le Levant, l'Égypte, la Mésopotamie, la Médie, la Perse et une partie de l'Afghanistan moderne, le Pakistan et une partie des steppes d'Asie centrale, soit la quasi-totalité de la terre connue des Grecs à l'époque.

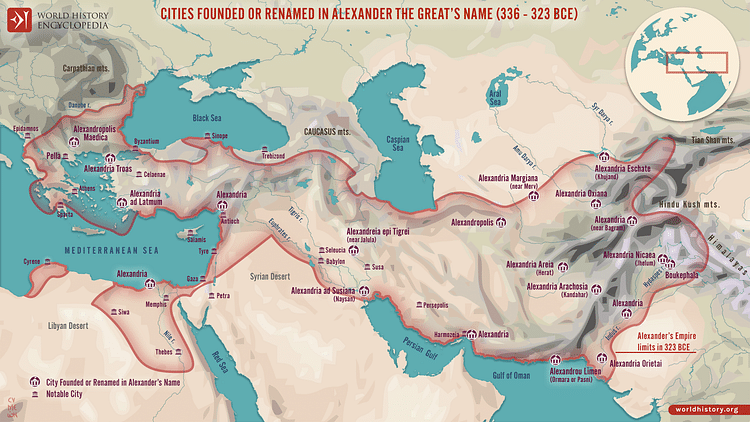

Alors qu'Alexandre s'enfonçait dans l'Orient, la distance seule lui posait un sérieux problème: comment rester en contact avec le monde grec laissé derrière lui? Un lien physique était vital, car son armée tirait son ravitaillement et ses renforts de la Grèce et, bien sûr, de la Macédoine. Il devait s'assurer de ne jamais être coupé du monde. Il imagina un plan original.

Il commença à implanter des colonies militaires et des villes dans des endroits stratégiques. À ces endroits, Alexandre laissa des mercenaires grecs et des vétérans macédoniens qui ne participaient plus à la campagne active. Outre le fait qu'elles permettaient de maintenir les voies d'approvisionnement ouvertes, ces colonies avaient pour but de dominer la campagne environnante.

Outre leur importance militaire, les villes et les colonies d'Alexandre devinrent de puissants instruments de diffusion de l'hellénisme dans tout l'Orient. Plutarque a décrit les réalisations d'Alexandre:

Après avoir fondé plus de 70 villes parmi les peuples barbares et implanté des magistratures grecques en Asie, Alexandre vainquit le mode de vie sauvage de ces peuples.

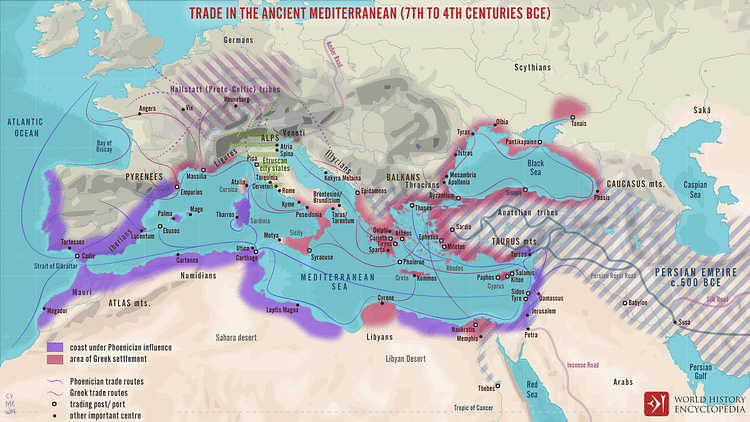

Alexandre avait en effet ouvert l'Orient à une énorme vague d'immigration, et ses successeurs poursuivirent sa politique en invitant des colons grecs à s'installer dans leurs royaumes. Pendant soixante-quinze ans après la mort d'Alexandre, les immigrants grecs affluèrent en Orient. Au moins 250 nouvelles colonies hellénistiques furent créées. Le monde méditerranéen n'avait pas connu de mouvements de population comparables depuis l'époque d'Archiloque (680-645 av. J.-C.), lorsque des vagues successives de Grecs avaient transformé le bassin méditerranéen en une région de langue grecque.

Un exemple concret et presque exotique de ces tendances est fourni par la ville hellénistique d'Ay Khanoum (Aï Khanoum), récemment découverte. Située aux frontières de la Russie et de l'Afghanistan et non loin de la Chine, cette ville était essentiellement grecque. Elle possédait les éléments typiquement grecs d'un gymnase, d'un certain nombre de temples et de bâtiments administratifs. Mais elle n'était pas purement grecque. Elle contenait également un temple oriental et des vestiges artistiques qui montrent que les Grecs et les autochtones avaient déjà adopté certains aspects de leurs religions respectives. L'une des découvertes les plus curieuses est une longue inscription écrite en vers grecs par Cléarque, un élève d'Aristote. L'inscription, gravée dans la pierre, était placée dans un lieu public à la vue de tous. Cléarque avait simplement copié les préceptes de Grecs célèbres. L'inscription était de la philosophie pour les gens du peuple, une contribution à la culture populaire. Elle permettait aux Grecs de garder un lien avec leur lointaine patrie. C'était aussi un moyen facile de mettre au moins une partie de la culture grecque à la disposition des habitants.

L'installation par Alexandre de colons grecs et de leur culture dans l'est donna naissance à une nouvelle culture hellénistique, dont certains aspects restèrent évidents jusqu'au milieu du XVe siècle. Le résultat global des implantations d'Alexandre et de ses successeurs fut la diffusion de l'hellénisme jusqu'en Inde. Tout au long de la période hellénistique, les Grecs et les Orientaux se s'habituèrent et s'adaptèrent à leurs coutumes, religions et modes de vie respectifs. Bien que la culture grecque n'ait pas entièrement conquis l'Orient, elle donna à l'Orient un moyen d'expression qui le relia à l'Occident. L'hellénisme devint un lien commun entre l'Orient, la Grèce péninsulaire et la Méditerranée occidentale. Ce lien culturel préexistant s'avérerait par la suite très précieux pour Rome, elle-même fortement influencée par l'hellénisme dans ses efforts pour imposer une unité politique comparable au monde connu.

L'hellénisation est un terme inventé par l'historien allemand Johann Gustav Droysen pour désigner la diffusion de la langue, de la culture et de la population grecques dans l'ancien Empire perse après la conquête d'Alexandre. Il est certain que cette exportation eut lieu, comme en témoignent les grandes villes hellénistiques telles qu'Alexandrie en Égypte (l'une des vingt villes fondées par Alexandre), Antioche dans l'actuelle Syrie et Séleucie au sud de l'actuelle Bagdad. Toutefois, on peut se demander à quel point cette pratique était répandue et profondément imprégnée, et dans quelle mesure il s'agissait d'une politique consciente. Les successeurs d'Alexandre rejetèrent ouvertement ces politiques après sa mort.

Le commerce dans le monde hellénistique

À bien des égards, la ville hellénistique ressemblait à une ville moderne. C'était un centre culturel avec des théâtres, des temples et des bibliothèques. Elle était le siège de l'enseignement, la patrie des poètes, des écrivains, des enseignants et des artistes. C'était un lieu où les gens pouvaient se divertir. La ville hellénistique était également un centre économique qui fournissait un marché pour les céréales et les produits cultivés dans la campagne environnante. La ville était un emporium, un lieu de commerce et de fabrication. En bref, la ville hellénistique offrait des opportunités culturelles et économiques, mais ne favorisait pas le sentiment d'une entreprise unie et intégrée.

Les dynasties séleucide et ptolémaïque commerçaient jusqu'en Inde, en Arabie et en Afrique subsaharienne. Le commerce terrestre avec l'Inde et l'Arabie se faisait par caravanes et était en grande partie entre les mains d'Orientaux. Les caravanes ne transportaient jamais de marchandises en vrac ou de produits de première nécessité; seuls les produits de luxe pouvaient être transportés de cette manière très onéreuse. Une fois que les marchandises eurent atteint les monarchies hellénistiques, les marchands grecs prirent part au commerce.

La route nord vers Dura, sur l'Euphrate, et la route sud à travers l'Arabie étaient essentielles au commerce caravanier entre la Méditerranée, l'Afghanistan et l'Inde. Le désert d'Arabie peut sembler à première vue un terrain improbable et inhospitalier pour une ligne commerciale, mais à l'est de celui-ci s'étendait le plateau de l'Iran, à partir duquel les routes commerciales s'étendaient vers le sud et encore plus loin vers la Chine. Le commerce oriental arrivait en Égypte et dans les excellents ports de Palestine, de Phénicie et de Syrie. De ces ports, les marchandises étaient acheminées vers la Grèce, l'Italie et l'Espagne. L'épine dorsale de ce commerce caravanier était le chameau - hirsute, caractériel, mais robuste.

Les caravanes transportaient des produits de luxe légers, rares et coûteux. Avec le temps, ces articles de luxe devinrent plus une nécessité qu'un luxe. Cette évolution était en partie due à l'augmentation du volume des échanges commerciaux. La prospérité de l'époque permettait à un plus grand nombre de personnes d'acheter de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des pierres précieuses, des épices et toute une série d'autres marchandises facilement transportables. Les marchandises les plus importantes en termes de volume étaient sans doute le thé et la soie. C'est d'ailleurs le commerce de la soie qui donna à la route principale le nom de "route de la soie", car non seulement cette route était importante dans l'Antiquité, mais elle fut utilisée jusqu'au début de l'époque moderne. En retour, les Grecs et les Macédoniens envoyaient à l'est des produits manufacturés, en particulier des armes en métal, des tissus, du vin et de l'huile d'olive.

Même si l'origine de ces routes caravanières remontait à des temps plus anciens, c'est à l'époque hellénistique qu'elles prirent toute leur ampleur. Les coutumes commerciales se développèrent et s'uniformisèrent, de sorte que les marchands de différentes nationalités communiquaient d'une manière compréhensible pour tous.

Des années novatrices aux frontières de l'Inde

De 180 av. J.-C. à environ 10 de notre ère, plus de trente rois hellénistiques se succédèrent, souvent en conflit les uns avec les autres. Cette époque est connue sous le nom de royaume indo-grec dans les pages de l'histoire. Le royaume fut fondé lorsque le roi gréco-bactrien Démétrios envahit l'Inde en 180 avant notre ère, créant ainsi une entité qui se sépara du puissant royaume gréco-bactrien centré sur la Bactriane (aujourd'hui le nord de l'Afghanistan). Le terme "royaume indo-grec" décrivant vaguement un certain nombre de polities dynastiques, il eut plusieurs capitales, mais la ville de Taxila, dans l'actuel Pakistan, fut probablement l'un des premiers sièges des dirigeants helléniques locaux, bien que des villes comme Pushkalavati et Sagala (apparemment les plus grandes de ces résidences) aient abrité un certain nombre de dynasties à leur époque.

Pendant les deux siècles de leur règne, les rois indo-grecs combinèrent les langues et les symboles grecs et indiens, comme en témoignent leurs pièces de monnaie, et mêlèrent les anciennes pratiques religieuses grecques, hindoues et bouddhistes, comme en témoignent les vestiges archéologiques de leurs villes et les signes de leur soutien au bouddhisme. Les rois indo-grecs semblent avoir atteint un niveau de syncrétisme culturel sans équivalent dans l'histoire, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui, notamment par la diffusion et l'influence de l'art gréco-bouddhique.

Selon des sources indiennes, des troupes grecques ("Yavana") semblent avoir aidé Chandragupta Maurya à renverser la dynastie Nanda et à fonder l'empire maurya. Vers 312 avant notre ère, Chandragupta avait également établi sa domination sur une grande partie des territoires du nord-ouest de l'Inde.

En 303 avant notre ère, Séleucos Ier mena une armée jusqu'à l'Indus, où il rencontra Chandragupta. Chandragupta et Séleucos finirent par conclure une alliance. Séleucos lui donna sa fille en mariage et lui céda les territoires d'Arachosie (l'actuelle Kandahar), d'Hérat, de Kaboul et de Makran. Il reçut en retour de Chandragupta 500 éléphants de guerre qu'il utilisa de manière décisive à la bataille d'Ipsos.

Le traité de paix et "un accord de mariage"(Epigamia, grec: Επιγαμια), signifiant soit un mariage dynastique, soit un accord de mariage entre Indiens et Grecs, fut un exploit remarquable dans cette campagne.

Mégasthène, premier ambassadeur grec

Mégasthène (350-290 av. J.-C.) était un ethnographe grec de l'époque hellénistique, auteur de l'ouvrage Indica. Né en Asie Mineure (Turquie actuelle), il devint ambassadeur de Séleucos Ier à la cour de Sandrocottus, qui pourrait être Chandragupta Maurya, à Pataliputra (Patna actuelle dans l'État du Bihar), en Inde. Cependant, la date exacte de son ambassade est incertaine. Les spécialistes la situent avant 288 avant notre ère, date de la mort de Chandragupta.

Au début de l'Indica, Mégasthène parle des Indiens plus âgés qui connaissaient l'arrivée préhistorique de Dionysos et d'Hercule en Inde. Cette histoire était très populaire parmi les Grecs de la période alexandrine. Il décrit les caractéristiques géographiques de l'Inde, telles que l'Himalaya et l'île de Sri Lanka.

Ses commentaires sur les religions des Indiens sont particulièrement importants. Il mentionne les dévots d'Hercule (Shiva) et de Dionysos (Krishna ou Indra), mais il n'écrit pas un mot sur les bouddhistes, ce qui donne du poids à la théorie selon laquelle le bouddhisme n'était pas largement répandu en Inde avant le règne d'Asoka (269 av. J.-C. à 232 av. J.-C.).

Indica servit de source importante à de nombreux écrivains ultérieurs tels que Strabon et Arrien. L'historien grec du 1er siècle avant notre ère Apollodore, cité par Strabon, affirme que les Grecs de Bactriane, menés par Démétrios Ier et Ménandre, conquirent l'Inde et occupèrent un territoire plus vaste que les Macédoniens d'Alexandre le Grand, allant au-delà de l'Hyphase (l'actuelle rivière Beas) jusqu'à l'Himalaya.

L'historien romain Justin cite également les conquêtes indo-grecques, décrivant Démétrios comme le "roi des Indiens" ("Regis Indorum"), et expliquant qu'Eucratides, à son tour, "mit l'Inde sous sa domination" ("Indiam in potestatem redegit"). Pour Alexandre le Grand, "Inde" ne signifiait que le cours supérieur de l'Indus. Depuis l'apparition de Mégasthène, "l'Inde" désigne pour les Grecs la majeure partie de la moitié nord du sous-continent indien. Les sources grecques et indiennes tendent à indiquer que les Grecs firent campagne jusqu'à Pataliputra avant d'être contraints de battre en retraite à la suite d'un coup d'État en Bactriane en 170 avant notre ère.

L'apparition des pièces de monnaie comme premier repère

Il est vraiment difficile de savoir aujourd'hui où l'idée de la monnaie apparut pour la première fois. Sur la base des preuves disponibles, il semble que la notion de monnaie (en tant que pièces de monnaie, qui, par définition, seraient un morceau de métal d'un poids défini estampillé d'un symbole d'autorité pour les transactions financières) ait été conçue par trois civilisations différentes, de manière indépendante et presque simultanée. Les pièces de monnaie furent introduites comme moyen d'échange d'objets d'usage quotidien en Asie Mineure, en Inde et en Chine au VIe siècle avant J.-C.. La plupart des historiens s'accordent à dire que les premières pièces de monnaie du monde furent émises par des Grecs vivant en Lydie et en Ionie (situées sur la côte occidentale de la Turquie moderne). Ces premières pièces étaient des globules d'électrum, un alliage naturel d'or et d'argent. Il s'agissait de pièces brutes d'un poids défini, frappées à l'aide de poinçons, émises par les autorités locales vers 650 avant notre ère.

Les preuves littéraires et archéologiques confirment que les Indiens auraient inventé la monnaie quelque part entre le 5e et le 6e siècle avant notre ère. Un trésor de pièces de monnaie découvert à Chaman Huzuri en 1933 contenait 43 pièces d'argent marquées au poinçon (les premières pièces de monnaie de l'Inde) mélangées à des pièces athéniennes (frappées par la ville d'Athènes en Grèce) et achéménides (perses). Le trésor de Bhir (Taxila, dans l'actuel Pakistan), découvert en 1924, contenait 1 055 pièces poinçonnées très usées et deux pièces d'Alexandre à l'état neuf. Ces preuves archéologiques indiquent clairement que les pièces avaient été frappées en Inde bien avant le 4e siècle avant notre ère, c'est-à-dire avant que les Grecs ne s'avancent vers l'Inde. Pānini a écrit son Ashtadhyayi au 4e ou 5e siècle avant notre ère, dans lequel il mentionne Satamana, Nishkas, Sana, Vimastika, Karshapana et ses différentes sous-divisions à utiliser dans les transactions financières. Les pièces de monnaie sont donc connues dans la littérature indienne ancienne depuis 500 ans avant notre ère. Il existe également une forte croyance selon laquelle l'argent était un métal qui n'était pas disponible dans l'Inde védique (avant 600 av. J.-C.). Il devint abondant entre 500 et 600 avant notre ère. La majeure partie de l'argent provenait d'Afghanistan et de Perse dans le cadre du commerce international.

Les premières pièces grecques frappées en Inde, celles de Ménandre Ier et d'Appolodote Ier, portent la mention "roi sauveur"(BASILEOS SOTHROS), un titre de grande valeur dans le monde grec. Ainsi, Ptolémée Ier avait été Soter (sauveur) parce qu'il avait contribué à sauver Rhodes de Démétrios, et Antiochos Ier parce qu'il avait sauvé l'Asie Mineure des Gaulois. Le titre était également inscrit en pali (écriture Kharoṣṭhī) comme Tratarasa au revers de leurs pièces. Ménandre et Apollodote furent peut-être des sauveurs pour les populations grecques résidant en Inde.

La plupart des pièces des rois grecs en Inde étaient bilingues, écrites en grec au recto et en pali au verso, une superbe concession à une autre culture, jamais faite auparavant dans le monde hellénique. À partir du règne d'Apollodote II, vers 80 avant notre ère, les lettres kharoshthi commencèrent à être utilisées comme poinçons sur les pièces de monnaie, en combinaison avec les monogrammes et les poinçons grecs. Cela suggère la participation de techniciens locaux au processus de frappe. Ces pièces de monnaie bilingues des Indo-Grecs ont d'ailleurs été la clé du déchiffrement de l'écriture kharoṣṭhī par James Prinsep (1799-1840).

L'écriture Kharoṣṭhī est un ancien abugida (ou "alphasyllabaire") utilisé par la culture du Gandhara, située dans le nord-ouest historique de l'Asie du Sud, pour écrire les langues gāndhārī et sanskrit. Elle fut utilisée du milieu du IIIe siècle avant notre ère jusqu'à ce qu'elle ne s'éteigne dans son pays d'origine vers le IIIe siècle de notre ère. Elle fut également utilisée à Kushan, en Sogdiane et le long de la route de la soie, où il semble qu'elle ait survécu jusqu'au VIIe siècle dans les stations éloignées de Khotan et de Niya.

Le monnayage des Indo-Grecs resta influent pendant plusieurs siècles dans tout le sous-continent indien:

- Le royaume bouddhiste contemporain des Kunindas au Pendjab adopta la norme de poids et de taille indo-grecque pour les drachmes d'argent, ce qui constitue la première tentative d'un royaume indien de produire des pièces comparables à celles des Indo-Grecs.

- En Inde centrale, les Satavahanas (IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.) prirent l'habitude de représenter leurs rois de profil, à l'intérieur de légendes circulaires.

- Les successeurs directs des Indo-Grecs dans le nord-ouest, les Indo-Scythes et les Indo-Parthes, continuèrent à représenter leurs rois dans une légende en grec et, sur l'avers, des divinités grecques.

- Au sud, les Kshatrapas occidentaux (Ier-IVe siècle de notre ère) représentaient leurs rois de profil avec des légendes circulaires en grec corrompu.

- Les Kouchans (Ier-IVe siècle de notre ère) utilisèrent la langue grecque sur leurs monnaies jusqu'aux premières années du règne de Kanishka, après quoi ils adoptèrent la langue bactriane, écrite avec le script grec.

- Les Guptas (IVe-VIe siècle de notre ère), imitant à leur tour les Kshatrapas occidentaux, représentèrent également leurs souverains de profil, dans une légende en grec corrompu, sur les monnaies de leurs territoires occidentaux.

La dernière utilisation de l'écriture grecque sur des pièces de monnaie correspond au règne du Shahi turc de Kaboul, vers 850.

Essor de Ménandre

Ménandre (Milinda), à l'origine général de Démétrios, est probablement le roi indo-grec qui connut le plus de succès et qui conquit le plus vaste territoire. De tous les rois indo-grecs, ce sont ses pièces de monnaie qui sont les plus nombreuses et les plus répandues. Depuis au moins le 1er siècle de notre ère, le"Menander Mons", ou "Montagnes de Ménandre", désigne la chaîne de montagnes située à l'extrême est du sous-continent indien, les collines de Naga et l'Arakan d'aujourd'hui, comme l'indique la carte du monde de Ptolémée au 1er siècle. La littérature bouddhiste (le Milinda Panha) se souvient également de Ménandre comme d'un converti au bouddhisme: il devint un arhat (ascète bouddhiste) dont les reliques étaient conservées dans un lieu rappelant le Bouddha. Il introduisit également un nouveau type de monnaie, avec Athéna Alkidemos ("protectrice du peuple") au revers, qui fut adopté par la plupart de ses successeurs en Orient.

Avènement du bouddhisme en Inde

Il est nécessaire d'aborder l'avènement du bouddhisme en Inde comme un tournant dans le monde de l'art et de la culture, de la philosophie et de la religion. Plus que toutes les autres religions, l'approche gréco-indienne de l'aube nouvelle en Asie et en Europe est principalement due au bouddhisme au cours des siècles dont il est question ici.

Bouddha est décédé à l'âge de 80 ans, entre 486 et 473 avant notre ère, probablement plus près de la première date que de la seconde. Quelques autorités modernes estiment que Bouddha n'avait jamais eu l'intention de créer une nouvelle religion et qu'il n'aurait jamais considéré sa doctrine comme distincte des cultes populaires de l'époque. Aussi discutable que soit ce point de vue, ses disciples les plus simples ont élevé son statut presque au rang de divinité de son vivant et, après sa mort, l'ont vénéré à travers ses symboles - le stupa, rappelant son parinirvana , et l'arbre de la Bodhi , rappelant son illumination. Selon la tradition, les disciples et les souverains voisins se partagèrent ses cendres, et les destinataires construisirent des stupas sur celles-ci. Au troisième siècle avant notre ère, Ashoka récupéra les cendres de leur lieu de repos d'origine et les dispersa, créant des stupas dans toute l'Inde.

Les sculptures des stupas de Bharhut et de Sanchi, réalisées aux deuxième et troisième siècles avant notre ère, montrent des foules d'adorateurs se penchant vers le symbole du Bouddha. En effet, dans toute la sculpture bouddhique de l'époque, le Bouddha lui-même n'est pas représenté, mais mis en scène par des emblèmes tels qu'une roue, un trône vide, une paire d'empreintes de pas ou un arbre pipal.

Art du Gandhara, touche exquise de bouddhisme

Les écoles d'art et de sculpture du Gandhara, situées dans la basse vallée de Kaboul et dans la haute vallée de l'Indus, autour de Peshawar et de Mathura, qui prospérèrent toutes deux sous les rois kouchans, se disputèrent l'honneur d'avoir produit les premières images du Bouddha. La plupart des autorités indiennes estiment cependant que l'image du Bouddha serait née à Mathura, au sud de Delhi.

À l'époque de la mort de Ménandre, en 140 avant notre ère, les Kouchans d'Asie centrale envahirent la Bactriane et mirent fin à la domination grecque dans cette région. Vers 80 avant notre ère, les Saces, détournés de l'Iran par leurs cousins parthes, s'installèrent au Gandhara et dans d'autres régions du Pakistan et de l'Inde occidentale. Une dynastie indo-parthienne finit par prendre le contrôle du Gandhara. Les Parthes continuèrent à soutenir les traditions artistiques grecques.

La période Kouchan est considérée comme l'âge d'or du Gandhara. L'art du Gandhara s'épanouit et produisit certaines des plus belles pièces de la sculpture indienne.

La civilisation du Gandhara atteignit son apogée sous le règne du grand roi Kouchan Kanishka (128-151 de notre ère). Les villes de Taxila (Takshasila) à Sirsukh et Peshawar prospérèrent. Peshawar devint la capitale d'un grand empire qui s'étendait du Bengale, la province la plus orientale de l'Inde, à l'Asie centrale. Kanishka était un grand protecteur de la foi bouddhiste; le bouddhisme se répandit de l'Asie centrale à l'Extrême-Orient, où son empire rencontra l'empire Han de Chine. Le Gandhara devint une terre sainte du bouddhisme et attira les pèlerins chinois qui venaient voir les monuments associés à de nombreux contes Jataka.

Au Gandhara, le bouddhisme Mahāyāna s'épanouit et Bouddha était représenté sous forme humaine. Sous les Kouchans, de nouveaux stupas bouddhiques furent construits et les anciens furent agrandis. D'immenses statues du Bouddha furent érigées dans les monastères et sculptées à flanc de colline. Kanishka construisit également une grande tour de 400 pieds de haut à Peshawar. Cette tour fut rapportée par Faxian (Fa-hsien), Songyun (Sung-yun) et Xuanzang (Hsuan-tsang). Cette structure fut détruite et reconstruite à de nombreuses reprises jusqu'à ce qu'elle ne soit finalement détruite par Mahmoud de Ghazni au XIe siècle.

Recherche des ruines du Gandhara

Au XIXe siècle, les soldats et les administrateurs britanniques commencèrent à s'intéresser à l'histoire ancienne du sous-continent indien. Dans les années 1830, des pièces de monnaie datant de la période post-Ashoka furent découvertes et, à la même époque, des carnets de voyage chinois furent traduits. Charles Masson, James Prinsep et Alexander Cunningham déchiffrèrent l'écriture kharosthi en 1838. Les documents chinois fournirent les emplacements et les plans des sanctuaires bouddhistes. Avec la découverte de pièces de monnaie, ces documents fournirent les indices nécessaires pour reconstituer l'histoire du Gandhara. En 1848, Cunningham trouva des sculptures du Gandhara au nord de Peshawar. Il identifia également le site de Taxila dans les années 1860. Depuis lors, un grand nombre de statues bouddhistes ont été découvertes dans la vallée de Peshawar.

John Marshall effectua des fouilles à Taxila de 1912 à 1934. Il découvrit des villes grecques, parthes et kouchannes distinctes, ainsi qu'un grand nombre de stupas et de monastères. Ces découvertes permirent de reconstituer la chronologie de l'histoire du Gandhara et de son art.

Les pièces de Kanishka du début de son règne portent des légendes en écriture grecque et représentent des divinités grecques. Plus tard, les pièces portent des légendes en bactrien, la langue iranienne que les Kouchans parlaient en fait, et les divinités grecques furent remplacées par des divinités iraniennes correspondantes. Toutes les pièces de Kanishka, même celles dont la légende est en bactriane, sont écrites dans une écriture grecque modifiée qui comporte un glyphe supplémentaire pour représenter /š/ (sh), comme dans les mots "Kouchan" et "Kanishka".

Les pièces bouddhistes de Kanishka sont relativement rares. Plusieurs d'entre elles montrent Kanishka à l'avers et le Bouddha debout au revers, dans le style hellénistique. Le Bouddha debout, portant la mention "Boddo" en écriture grecque, tient dans sa main le coin gauche de son manteau et fait l'abhaya mudra ((geste d'assurance). On ne connaît que six pièces kouchanes du Bouddha. Les oreilles sont étrangement grandes et longues, une exagération symbolique peut-être rendue nécessaire par la petite taille des pièces, mais également visible dans certaines statues gandhâriennes plus tardives du Bouddha, typiquement datées du IIIe ou IVe siècle de notre ère. Il porte une abondante coiffure, souvent très stylisée, bouclée ou globulaire, que l'on retrouve également sur les statues ultérieures du Bouddha du Gandhara. Sur plusieurs modèles, une moustache est apparente.

Touche curieuse dans le modèle artistique

Le roi gréco-bactrien Démétrios Ier (205-171 av. J.-C.) fut peut-être le prototype de l'image du Bouddha.

Les premières statues hellénistiques du Bouddha le représentent dans un style qui rappelle celui d'un roi. Démétrios fut peut-être déifié, et les premières statues hellénistiques du Bouddha que nous connaissons sont peut-être des représentations du roi grec idéalisé, princier, mais amical, protecteur et ouvert à la culture indienne. Comme elles intégraient souvent des éléments plus bouddhistes, elles sont devenues un élément central du mouvement bouddhiste et ont influencé l'image du Bouddha dans l'art gréco-bouddhiste.

Une autre caractéristique de Démétrios est associée au Bouddha: ils partagent la même divinité protectrice. Dans l'art du Gandhara, le Bouddha est souvent représenté sous la protection du dieu grec Héraklès, debout avec sa massue (et plus tard une tige de diamant) posée sur son bras. Cette représentation inhabituelle d'Héraklès est la même que celle qui figure au dos des pièces de Démétrios, et elle lui est exclusivement associée (ainsi qu'à son fils Euthydème II), ne figurant qu'au dos de ses pièces.

Les divinités du panthéon mythologique grec ont également tendance à être incorporées dans les représentations bouddhistes, affichant un fort mélange. En particulier, Héraklès (du type des pièces de Démétrios, avec la massue reposant sur le bras) fut utilisé à maintes reprises comme symbole de Vajrapani, le protecteur du Bouddha. D'autres divinités grecques fréquemment utilisées dans l'art gréco-bouddhique sont Atlas et Borée, le dieu grec du vent. Atlas, en particulier, tend à être impliqué comme élément de soutien dans les éléments architecturaux bouddhistes. Borée est devenu le dieu japonais du vent Fujin par l'intermédiaire du Wardo gréco-bouddhiste. La divinité mère Hariti a été inspirée par Tyché.

Rapidement, la figure du Bouddha a été incorporée dans les conceptions architecturales, telles que les piliers corinthiens et les frises. Les scènes de la vie du Bouddha sont typiquement représentées dans un environnement architectural grec, avec des protagonistes portant des vêtements grecs.

Art de Mathura

Mathura, à 145 km au sud de Delhi, est traditionnellement le lieu de naissance de Krishna, l'une des deux divinités principales de la religion hindoue. Mathura est également célèbre pour être l'un des deux premiers centres de production d'images du Bouddha, l'autre étant le Gandhara. Les images humaines du Bouddha commencèrent à apparaître à peu près en même temps dans les deux centres, au 1er siècle de notre ère, mais on peut les distinguer les unes des autres car les images du Gandhara sont très clairement d'inspiration gréco-romaine, le Bouddha portant des mèches ondulées relevées en chignon et des robes plus lourdes ressemblant à des toges. Les figurines de Bouddha produites à Mathura ressemblent davantage à certains des anciens dieux indiens de la fertilité masculine, avec des cheveux plus courts et plus frisés et des robes plus légères et plus translucides. L'art et la culture de Mathura atteignirent leur apogée sous la dynastie Kouchan, dont Mathura était l'une des capitales, l'autre étant Purushapura (Peshawar).

Les images de Mathura sont apparentées aux anciennes figures de yakṣa (divinité masculine de la nature), une ressemblance surtout évidente dans les images colossales de Bouddha debout du début de la période Kouchane. Les sculpteurs travaillèrent pendant des siècles dans le grès rouge moucheté de la région et les pièces étaient transportées très loin. Dans ces bouddhas, et dans les bouddhas assis plus représentatifs, l'effet général est celui d'une énorme énergie. Les épaules sont larges, la poitrine se gonfle et les jambes sont fermement plantées, les pieds écartés. D'autres caractéristiques sont le crâne rasé, l'usnīsa (bouton sur le sommet de la tête) indiqué par une spirale étagée, un visage rond et souriant, le bras droit levé en abhaya-mudrā (geste d'assurance), le bras gauche akimbo ou reposant sur la cuisse, la draperie moulant étroitement le corps et disposée en plis sur le bras gauche, laissant l'épaule droite nue, et la présence du trône du lion plutôt que du trône du lotus. Plus tard, les cheveux commencèrent à être traités en une série de courtes spirales plates reposant près de la tête, type qui est devenu la représentation standard dans tout le monde bouddhiste.

Les figures féminines de Mathura, sculptées en haut-relief sur les piliers et les portails des monuments bouddhistes et jaïn, sont d'un attrait véritablement sensuel. Ces femmes richement ornées de bijoux, aux hanches larges et à la taille fine, se tenant debout de manière suggestive, rappellent les danseuses de la vallée de l'Indus. Leur sensualité gaie et impulsive, sur fond de résurgence d'une doctrine de piété et de renoncement, est un exemple de la remarquable tolérance de l'ancienne conception indienne de la vie, qui ne trouvait pas inconvenant un tel étalage d'art et de culture. Ces charmantes figures nues ou semi-nues sont représentées dans diverses scènes de toilette ou en association avec des arbres, ce qui indique qu'elles perpétuent la tradition du yakṣī (divinité féminine de la nature) que l'on retrouve également sur d'autres sites bouddhiques, tels que Bhārhut et Sānchi. Emblèmes auspicieux de fertilité et d'abondance, elles exerçaient un attrait populaire qui perdura avec l'essor du bouddhisme.

Infusion de la littérature

Tout cela ne resta pas confiné aux seules sculptures et statues. Il y eut également des infiltrations dans la langue dans le nord de l'Inde pendant la domination grecque. Quelques mots grecs courants furent adoptés en sanskrit, tels que les mots liés à l'écriture et à la guerre:

- "encre" (Sankrit : melā, grec : μέλαν"melan")

- "stylo" (sanskrit:kalamo, grec:κάλαμος"kalamos")

- "livre" (sanskrit : pustaka, grec : πύξινον"puksinon")

- "bride", mors de cheval (sanskrit : khalina, grec : χαλινός"khalinos")

- "centre" (sanskrit : kendram, grec : κενδρον"kendron")

- une "mine de siège" (utilisée pour saper le mur d'une forteresse) : (Sanskrit : surungā, Grec : σύριγγα "suringa")

- "barbare, imbécile, stupide" (sanskrit : barbara, grec:βάρβαρος"barbaros")

aussi : " une coquille " cambuka de σαμβύκη, " farine " samita de σεμίδαλις.

Phraotes, le roi indo-parthien de Taxila reçut une éducation grecque à la cour de son père et parlait couramment le grec. Le philosophe grec Apollonios relate un entretien à ce sujet:

"Dis-moi, ô roi, comment tu as acquis une telle maîtrise de la langue grecque et d'où tu as tiré toutes tes connaissances philosophiques en ce lieu? Le roi répond : "Mon père, après avoir reçu une éducation grecque, m'a amené chez les sages à un âge peut-être un peu trop précoce, car je n'avais alors que douze ans, mais ils m'ont élevé comme leur propre fils; en effet, ceux qu'ils admettent comme connaissant la langue grecque leur sont particulièrement chers, parce qu'ils considèrent qu'en vertu de la similitude de ses dispositions, ils leur appartiennent déjà."

Le grec est resté en usage officiel jusqu'à l'époque de Kanishka (120 de notre ère):

Il (Kanishka) a publié ( ?) un édit ( ?) en grec et l'a ensuite transposé dans la langue aryenne". ...mais lorsque Kanishka fait référence à la "langue aryenne", il parle certainement du bactriane... "Par la grâce d'Auramazda, j'ai rédigé un autre texte en aryen, qui n'existait pas auparavant". Il est difficile de ne pas associer l'accent mis par Kanishka sur l'utilisation de la "langue aryenne" au remplacement du grec par le bactrien sur ses monnaies. Les preuves numismatiques montrent que cela a dû avoir lieu très tôt dans le règne de Kanishka..." - Prof. Nicholas Sims-Williams (University of London).

L'écriture grecque fut utilisée non seulement sur les pièces de monnaie, mais aussi dans les manuscrits et les inscriptions sur pierre jusqu'à la période des invasions islamiques aux VIIe et VIIIe siècles.

Astronomie et astrologie

Le Vedanga Jyotisha date d'environ 135 avant notre ère. Il s'agit d'un texte indien sur le Jyotisha (astrologie et astronomie), compilé par Lagadha. Il s'agit du premier ouvrage de base en Inde sur la discipline Vedanga Jyotisha. Il décrit les règles permettant de suivre les mouvements du soleil et de la lune dans l'astrologie horoscopique et les connaissances astronomiques avancées. À côté de cette compilation, l'un des plus anciens écrits indiens sur l'astronomie et l'astrologie, intitulé le Yavanajataka ou "The Saying of the Greeks", est une traduction du grec au sanskrit réalisée par "Yavanesvara" ("Seigneur des Grecs") en 149-150 de notre ère sous le règne du roi Kshatrapa occidental Rudrakarman I. Le Yavanajataka contient des instructions sur le calcul des cartes astrologiques (horoscopes) à partir de l'heure et du lieu de la naissance d'une personne. L'astrologie était florissante dans le monde hellénistique (en particulier à Alexandrie) et le Yavanajataka reflète les techniques astrologiques développées dans le monde de langue grecque. Diverses méthodes astronomiques et mathématiques, comme le calcul de l'"horoskopos" (le signe du zodiaque sur l'horizon oriental), ont été mises au service de l'astrologie.

Une autre série de traités, le Paulisa Siddhanta et le Romaka Siddhantas, est attribuée à l'influence gréco-romaine ultérieure en Inde. Le Paulisa Siddhanta a été provisoirement identifié aux travaux de Paulus Alexandrinus, auteur d'un manuel d'astrologie bien connu.

L'astronomie indienne est largement reconnue comme étant influencée par l'école alexandrine, et sa nomenclature technique est essentiellement grecque: "Les Yavanas sont des barbares, mais la science de l'astronomie est née chez eux et, pour cette raison, ils doivent être vénérés comme des dieux", tel est le commentaire du mathématicien Varahamihira dans la Brihat-Samhita. Plusieurs autres textes indiens témoignent de l'appréciation des connaissances scientifiques des Grecs Yavana .

Incitation à la pensée et à la religion indiennes et grecques

L'impact des Indo-Grecs sur la pensée et la religion indiennes est inconnu. Les spécialistes pensent que le bouddhisme Mahāyāna, en tant que mouvement distinct, aurait débuté vers le 1er siècle avant notre ère dans le nord-ouest du sous-continent indien, ce qui correspond à l'époque et au lieu de la floraison indo-grecque.

La tradition Mahāyāna est la plus importante des deux grandes traditions du bouddhisme existant aujourd'hui, l'autre étant celle de l'école Theravāda. Selon les enseignements des traditions Mahāyāna, "Mahāyāna" fait également référence à la voie de la recherche de l'illumination complète pour le bénéfice de tous les êtres sensibles, également appelée "Bodhisattvayāna", ou "Véhicule du Bodhisattva". Parmi les références les plus anciennes et les plus importantes au terme Mahāyāna, on trouve celles qui figurent dans les Sūtra du Lotus, datant du 1er siècle avant et après Jésus-Christ. Seishi Karashima a suggéré que le terme utilisé pour la première fois dans une version antérieure Gandhāri Prakrit du Lotus Sūtra n'était pas le terme mahāyāna mais le mot Prakrit mahājāna dans le sens de mahājñāna (grand savoir). À un stade ultérieur, lorsque le mot prakrit primitif fut converti en sanskrit, ce mahājāna, phonétiquement ambivalent, aurait été converti par erreur en mahāyāna, peut-être en raison de ce qui aurait pu être un double sens.

D'intenses influences multiculturelles ont en effet été suggérées dans l'apparition du Mahāyāna. Selon Richard Foltz, "les influences formatives clés sur le développement précoce des mouvements du Mahāyāna et de la Terre pure, qui sont devenus une partie intégrante de la civilisation de l'Asie de l'Est, sont à rechercher dans les rencontres antérieures du bouddhisme le long de la Route de la soie". Lorsque le bouddhisme Mahāyāna est apparu, il a reçu "des influences des cultes dévotionnels populaires hindous (bhakti), des théologies persanes et gréco-romaines qui ont filtré en Inde depuis le nord-ouest".

Nombre des premières théories du Mahāyāna sur la réalité et la connaissance peuvent être rapprochées des écoles de pensée philosophiques grecques: Le bouddhisme Mahāyāna a été décrit comme "la forme de bouddhisme qui (indépendamment du degré d'hindouisation de ses formes ultérieures) semble avoir pris naissance dans les communautés gréco-bouddhistes de l'Inde, par une fusion de la tradition grecque démocrite, sophistique et sceptique avec les éléments empiriques et sceptiques rudimentaires et non formulés déjà présents dans le bouddhisme primitif". Cependant, ce point de vue peut difficilement expliquer l'origine de l'idéal du bodhisattva, déjà défini dans les Aagamas, qui contenaient également une théorie bien développée du désintéressement (anaatman) et de la vacuité (shunyaata), aucun de ces principes essentiels du Mahāyāna ne pouvant être retracé à partir d'une racine grecque.