La christianisation de l'Islande se fit en douceur par rapport aux autres pays scandinaves. Alors qu'en Norvège, au Danemark ou en Suède, l'autorité royale joua un rôle crucial dans la conversion, en Islande, la décision fut prise par le Parlement, par la médiation et le compromis. Bien que l'Althing ait proclamé que tout le monde devait être baptisé, les pratiques et cultes païens privés étaient tolérés, reflétant une approche pragmatique de l'équilibre entre la nécessité politique et la cohésion de la communauté.

Évolution politique dans l'Islande de l'âge des Vikings

La légendaire colonisation de l'Islande, connue sous le nom de landnám (littéralement la prise de terre), eut lieu entre 870 et 930 environ, dans le cadre de l'expansion viking à travers l'Atlantique Nord. L'île fut probablement découverte vers 850, peut-être par des marins scandinaves qui avaient été détournés de leur route. Les sources mentionnent deux noms associés à l'observation de l'île. Tout d'abord, un marin norvégien, Naddod, avait été dérouté alors qu'il naviguait vers les îles Féroé vers le milieu du IXe siècle, puis Gardar Svavarsson, de Suède, explora l'Islande de manière plus systématique. Il fit le tour de l'île et confirma qu'il s'agissait d'une grande masse continentale. Il s'installa brièvement à Húsavík, dans le nord (aujourd'hui un haut lieu de l'observation des baleines). Raven-Floki (Flóki Vilgerðarson) tenta de planifier un établissement en Islande. Il amena du bétail mais dut faire face à des hivers rigoureux qui entraînèrent la mort de ses bêtes. Découragé, il quitta l'île, qu'il appela Ísland (Islande), nom qui perdura par la suite.

La tradition reconnaît Ingólfr Arnarson en tant que premier colon permanent de l'Islande, un chef norvégien qui aurait quitté la Norvège en raison de conflits liés aux efforts d'unification du roi Harald Fairhair. En bref, vers 874, il navigua vers l'Islande avec sa famille et sa maison, accomplit un rituel en jetant par-dessus bord les montants sacrés de son haut-siège et s'installa là où ils débarquèrent, fondant Reykjavík, mais seulement après avoir eu affaire à des esclaves meurtriers, selon la légende.

Peu après, la nouvelle se répandit dans les communautés nordiques de l'existence de vastes terres inhabitées, aux riches pâturages et aux vastes zones de pêche. Cela déclencha une vague de migration, principalement en provenance de Norvège, mais aussi des colonies nordiques des îles britanniques, y compris l'Irlande, l'Écosse et les Hébrides. La plupart des premiers colons étaient des fermiers libres à la recherche de nouvelles opportunités, mais certains étaient aussi de petits chefs. De nombreux colons nordiques venus des îles britanniques emmenèrent avec eux des épouses, des disciples et des esclaves gaéliques, ce qui donna naissance à une population mixte nordique et gaélique qui a laissé une empreinte durable sur la culture islandaise.

La date traditionnelle de la colonisation de l'Islande, vers 870, est étayée par des preuves géologiques, à savoir la couche de téphra, un dépôt de cendres volcaniques provenant d'une éruption connue à cette époque précise. Au cours des décennies suivantes, des milliers de colons arrivèrent et, vers 930, la plupart des terres arables avaient été revendiquées. Cette période est généralement considérée comme la fin de la phase de colonisation et le début de l'État libre d'Islande, une période qui a inspiré bon nombre des magnifiques sagas islandaises.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi tant de gens avaient choisi de quitter leur pays natal pour s'installer en Islande. Beaucoup de ceux qui venaient de Norvège fuyaient le pouvoir croissant du roi Harald Fairhair, dont les efforts pour unifier la Norvège sous son règne s'étaient traduits par une augmentation des impôts et un contrôle accru sur les propriétaires terriens indépendants. D'autres avaient été attirés par la promesse de terres libres et la possibilité de s'établir sans l'interférence des rois ou des grands propriétaires terriens. En outre, les richesses acquises grâce aux raids vikings en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe permirent à certaines familles de financer le long voyage et d'emmener avec elles du bétail et des provisions. Les colons s'adaptèrent rapidement à leur nouvel environnement, s'appuyant sur l'élevage, la chasse et la pêche côtière pour survivre. L'île était très boisée à leur arrivée, mais l'abattage à grande échelle des arbres pour le chauffage, la construction et les pâturages entraîna une déforestation rapide. Le surpâturage par les moutons et d'autres animaux d'élevage contribua à l'érosion des sols, un problème qui persisterait pendant des siècles.

Au début, les terres étaient prises librement, mais avec l'arrivée de nouveaux habitants, des conflits apparurent au sujet des ressources. Ces conflits étaient généralement résolus par des négociations et des accords entre les chefs, plutôt que par des guerres à grande échelle. Les sagas, et ce n'est peut-être pas surprenant, ont plutôt tendance à rappeler les troubles et les conflits. Pour maintenir l'ordre dans cette nouvelle société, un système de gouvernance décentralisé fut mis en place, unique par rapport au féodalisme européen.

Les chefs locaux, connus sous le nom de goðar, jouaient un rôle crucial dans la médiation des conflits et la direction des communautés. Ce titre souligne le regroupement des pouvoirs politiques et religieux en une seule fonction, le chef étant responsable de l'organisation des rituels. Plutôt que de former une monarchie ou une autorité centralisée, la richesse et le pouvoir dans l'Islande médiévale étaient répartis entre les chefs et les fermiers libres. Le gouvernement islandais médiéval avait une structure politique proto-démocratique, qui culmina avec la fondation de l'Althing en 930 sur le site de Thingvellir, près de Reykjavik. L'Althing servait d'assemblée générale où les lois étaient adoptées, les différends réglés et les alliances formées, marquant ainsi la transition d'une colonie peu organisée à une communauté établie. Par ailleurs, l'île était divisée en quatre quartiers et, après une série de réformes, le nombre de chefs atteignit 48.

Carrefour entre le paganisme et le christianisme

La colonisation de l'Islande fut l'une des dernières grandes migrations terrestres de l'ère viking, créant une société nordique distincte qui resta indépendante pendant des siècles. Isolés dans l'Atlantique Nord, les Vikings d'Islande développèrent une culture unique, façonnée à la fois par les traditions nordiques et les réalités de leur environnement hostile, éléments qui apparaissent dans la prophétie viking: le poème Völuspá de l'Edda poétique, premier poème mythologique du recueil du XIIIe siècle. Le poème, dans lequel le dieu Odin demande l'aide d'une völva (prophétesse) pour percer les secrets de l'univers et de sa fin (Ragnarök), décrit l'attaque du géant Surt et de son épée de feu. Lorsqu'il relate la naissance du monde connu, l'auteur et chef islandais Snorri Sturluson décrit dans l'Edda en prose la rencontre du royaume de glace Niflheim et des terres enflammées de Muspell, qui aboutit à la naissance d'Ymir, le géant primordial. En parlant des rivières qui s'écoulent de Niflheim, il mentionne une substance toxique qui durcit et des vapeurs toxiques qui s'élèvent de la glace et se solidifient en rime - peut-être une description poétique d'une éruption volcanique pour laquelle il manquait une terminologie adéquate.

L'essentiel de ce que nous savons de la mythologie nordique provient de ces sources en vieil islandais, ce qui signifie non seulement une richesse d'informations mythologiques préservées par des moines chrétiens, mais aussi une limitation géographique et chronologique. Snorri Sturluson tente de nous offrir un récit très structuré, ce qui n'était probablement pas le cas dans le monde nordique. Les poèmes sont plus fiables, mais aussi contradictoires, ou ils contiennent des références vagues (nous savons que Loki et Heimdall se sont un jour battus sous la forme de phoques, mais rien de plus). Différentes histoires auraient circulé à propos d'un même mythe, par exemple lorsque Thor pêche le serpent du monde, Jörmungandr: le poète Ulf Uggason fait allusion à Thor tuant le serpent, tandis que d'autres sources insistent sur le fait que la créature s'est échappée. En outre, presque rien n'a été conservé concernant les rituels - les écrivains chrétiens étaient très attachés aux récits anciens comme une forme de connexion avec le passé, mais aller jusqu'à décrire les pratiques païennes aurait été pousser le bouchon un peu trop loin.

Malgré tout, sans les textes de l'ancienne Islande, notre connaissance de la mythologie nordique serait bien plus limitée. Ce qu'ils ont consigné, ce sont des récits mythologiques, au-delà desquels nous pouvons découvrir certaines mentalités, mais la façon dont la religion était pratiquée reste encore dans l'ombre. La croyance et le rituel semblaient en tout cas s'étendre bien au-delà du simple culte des dieux, dans ce que nous pouvons considérer comme une pensée magique, où le naturel et le surnaturel sont intimement liés. Il est fait mention de landvættir (esprits de la terre), ainsi que de dysir ou de fylgjur, de vagues esprits féminins ou animaux. Le poète Sigvat rapporte un rite privé en Suède dédié aux insaisissables elfes (alfar), il ne serait pas exagéré d'imaginer quelque chose de similaire en Islande. Les rites publics, en revanche, étaient essentiels au maintien des communautés et, comme le suggère l'archéologie, se déroulaient le plus souvent dans la salle du chef (hóf). Dans les Eddas, nous trouvons également le terme hörg pour désigner un autel, faisant probablement référence à une plate-forme surélevée sur laquelle une statue pouvait être placée.

Des navires-sépultures ont également été retrouvées en Islande, comme la vaste sépulture des Fjords de l'Ouest découverte en 1964. Le bateau contenait les restes de 7 personnes, mais il semble qu'à l'origine une seule personne ait été enterrée et que les autres restes aient été récupérés dans d'autres tombes et placés à cet endroit. L'inventaire comprend des perles, un Mjölnir, deux bracelets en bronze, un fragment de dirham, une cloche en bronze, deux peignes en os et des poids de balance. Le marteau de Thor, la cloche et un morceau de plomb avec une croix incrustée sont réunis - un lien intéressant qui montre une approche plutôt fluide de la religion ou, du moins, que les païens n'avaient pas de scrupules à l'égard d'autres objets religieux. Cela nous rappelle un personnage appelé Helgi le Maigre, dont on dit dans The Book of Settlements qu'il "croyait au Christ mais invoquait Thor lorsqu'il s'agissait de voyages et de moments difficiles" (218).

Conversion de l'Islande

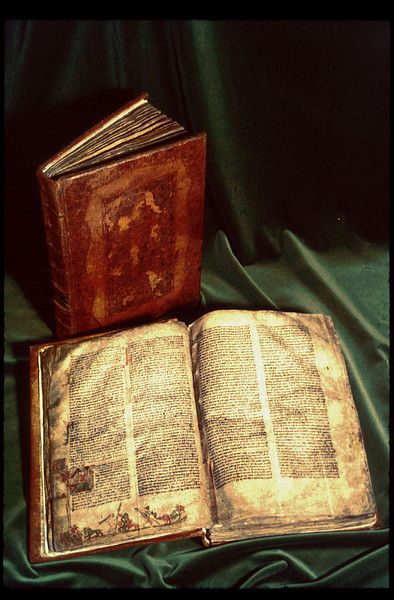

Nous trouvons des informations sur la conversion chrétienne de l'Islande dans plusieurs sources, telles que les sagas familiales et contemporaines, ainsi que l'Íslendigabók (Livre des Islandais) de l'historien Ari Thorgilsson, les annales ou les écrits ecclésiastiques, les sagas spéciales sur les ecclésiastiques, comme celles sur les deux saints évêques Thorlak Thorhallsson et Jon Ogmundarson. La vie des premiers évêques est décrite dans le Hungrvaka, une brève histoire de l'Église datant des années 1200. Un siècle plus tard, les vies d'autres évêques de Skálholt et de Hólar furent transmises, presque toutes écrites en langue vernaculaire.

Les textes ecclésiastiques ne se concentraient pas vraiment sur le fonctionnement de la société primitive, mais sur l'établissement des évêchés, le rôle des prêtres et la conversion en général. On sait que quelques colons s'étaient convertis avant la christianisation et que certains connaissaient la nouvelle religion, ce qui n'est pas étonnant vu le nombre de contacts culturels que les Vikings avaient avec d'autres populations, notamment les Anglo-Saxons et les Celtes. Néanmoins, la plupart d'entre eux suivaient les anciennes coutumes.

Nous pouvons reconstituer ce qui s'est passé en nous basant sur le Livre des Islandais, le récit d'Ari le Savant, écrit vers 1120 et élevé dans une ferme par Hall, un homme qui se souvient d'avoir été baptisé par le missionnaire Thangbrand. Il existe également d'autres sources, comme des sagas latines perdues et des références dans des sagas familiales telles que Njáls saga ou Laxdæla saga. Nous connaissons un Islandais du nom de Thorvald, baptisé à l'étranger, qui amena avec lui un évêque du Saint-Empire romain germanique, mais qui n'eut guère de succès. La mission de Stefnir, envoyé par le roi de Norvège Olaf Tryggvason (r. de 995 à 1000), échoua également et il fut même proscrit. C'est alors qu'arriva Thangbrand, un missionnaire expérimenté, qui réussit à convertir quelques Islandais, mais qui tua aussi quelques personnes pour avoir écrit des poèmes offensants à son sujet, du moins selon la saga de Njál. En fin de compte, il ne réussite pas à convertir l'île non plus.

Dans le Livre de la Colonisation (Landnámabók), on lit souvent que certains apportèrent le christianisme avec eux, mais retournèrent ensuite aux pratiques païennes de leurs ancêtres:

[Aud] avait l'habitude de prier aux Collines des Croix; elle y avait fait ériger des croix, car elle avait été baptisée et était une fervente chrétienne. Par la suite, ses proches ont vénéré ces collines, puis, lorsque les sacrifices ont commencé, un temple païen y a été construit. Ils croyaient qu'ils iraient dans les collines quand ils mourraient. (97)

Dans d'autres récits, le pouvoir du christianisme serait décisif:

Bjarni promit de devenir chrétien et, par la suite, la rivière Hvit changea son cours et traça un nouveau canal là où elle coule maintenant, de sorte que Bjarni prit possession de la Petite Langue jusqu'à Grind et Solmundarhofdi.

(42)

Les rituels liés à la colonisation des terres étaient également variés: beaucoup étaient des adorateurs de Thor, ils jetaient donc par-dessus bord les montants des hauts sièges avec l'image de Thor et chaque fois qu'ils arrivaient sur le rivage, ils établissaient leur maison, tandis que d'autres apportaient de la terre consacrée et une cloche en fer et s'installaient après avoir placé les poteaux d'une église.

Malgré l'échec des premières tentatives, la transition se fit en douceur. La majorité païenne avait des motivations politiques pour accepter la minorité chrétienne; l'Islande devenait de plus en plus dépendante du commerce avec la Norvège, où Olaf Tryggvason avait eu recours à la conversion forcée. Dans les sources écrites, la conversion de la Norvège est liée à une succession de rois qui avaient été baptisés à l'étranger et qui avaient ramené leur foi dans leur pays, souvent accompagnés de clercs et d'évêques anglais en raison de leur éducation en Angleterre ou de raids vikings. Ces rois christianisateurs se heurtèrent à l'opposition païenne des chefs norvégiens, comme le montre la Heimskringla, une compilation de sagas royales datant du XIIIe siècle.

Lorsque la Norvège interdit le commerce avec l'Islande pour des raisons religieuses, et que le roi prit même des Islandais en otage, les chrétiens d'Islande se sentirent encouragés à défendre leur cause. Les chefs commencèrent à créer des tribunaux parallèles, ce qui fit naître le risque d'une guerre civile. Lorsque des escarmouches éclatèrent à l'Althing, la mentalité islandaise entra en jeu: médiation et arbitrage - traiter le conflit comme une querelle et chercher un moyen de le régler. Le législateur, Thorgeir, un chef du quartier nord, était païen mais avait aussi des liens étroits avec les chrétiens, si bien que les deux parties acceptèrent sa médiation. Le peuple islandais accepta sa décision, car si la loi était divisée, la paix le serait aussi. Le chapitre 7 de l'Íslendingabók stipule clairement que tout le monde doit se convertir et être baptisé, mais que les gens sont autorisés à sacrifier à leurs anciens dieux à condition que personne ne les dénonce.

La conversion doit donc être considérée comme un acte officiel; ce que vous faisiez dans votre ferme relevait de votre décision privée, vous pouviez continuer à vénérer les anciens dieux, mais pas lors des rassemblements officiels - il n'y avait pas de structure formelle pour vérifier si vous adhériez au christianisme à la maison. Cela signifie que le processus fut très progressif, en particulier jusqu'à la rédaction du code juridique Grágás, où l'on trouve le droit canon avec toutes sortes d'interdictions concernant la pratique de la magie (seiðr). En outre, si les scribes et les érudits chrétiens ne s'étaient pas intéressés au passé païen, du moins aux récits mythologiques, nous en saurions beaucoup moins aujourd'hui sur le panthéon nordique et les neuf royaumes de la cosmologie nordique, malgré tous les problèmes que des ouvrages tels que l'Edda poétique et l'Edda en prose entraînent. C'est le christianisme qui introduisit l'alphabétisation (dans la tradition latine) parmi les classes aisées. Auparavant, la société était une société orale. Le premier recensement effectué sur l'île, à l'initiative de l'évêque Gizurr, témoigne également de la volonté de consigner les informations par écrit.

L'Église islandaise se développa avec très peu d'interférences de l'Occident latin. Elle n'était pas la même institution dominante et envahissante que l'église médiévale d'Europe occidentale. D'un point de vue économique, l'Église islandaise contribua à l'introduction d'un système cohérent de taxation avec la dîme, mais elle ne récolta pas de revenus très importants, car la plus grande partie de ces revenus revenait aux chefs. Les prêtres islandais eux-mêmes ne constituaient pas une classe sociale à part entière, mais étaient soumis à des règles séculières et, dans leurs rangs, on pouvait trouver des fermiers influents désireux de conserver leurs biens. Les structures de base du pouvoir et de la richesse ne furent donc pas fondamentalement modifiées. Les chefs (gódar) construisaient des églises sur leurs terres, comme ils le faisaient pour les temples païens, ou ajoutaient simplement un nouveau bâtiment. En tout état de cause, il n'y eut pas de juridiction distincte pour le clergé jusqu'au XIIe siècle.

En ce qui concerne la conversion au christianisme, l'Islande se distingue donc des autres pays scandinaves sur plusieurs points essentiels, principalement en ce qui regarde le processus décisionnel et le paysage religieux immédiat après l'acceptation formelle de la nouvelle foi. Contrairement au Danemark, à la Norvège et à la Suède, où le processus de conversion est étroitement lié aux actions des rois, la conversion de l'Islande est notamment attribuée à une décision prise à l'Althing. L'assemblée parlementaire a donc décidé que tous les Islandais devaient être chrétiens et baptisés. Il s'agit là d'une différence essentielle par rapport aux pays scandinaves continentaux, où l'autorité royale jouait un rôle plus central dans l'adoption officielle du christianisme.

Conclusion

La conversion de l'Islande a donné lieu à un compromis important en matière de pratiques religieuses. L'Althing a proclamé que tout le monde devait être chrétien et baptisé, mais que les gens ne seraient pas punis s'ils continuaient à sacrifier aux anciens dieux en secret, à manger de la viande de cheval ou à abandonner des enfants non désirés, même si ces pratiques étaient contraires à la loi chrétienne. Cette tolérance à l'égard des pratiques païennes privées, parallèlement à l'adoption officielle du christianisme, témoigne d'une approche pragmatique visant à maintenir la cohésion de la communauté. En revanche, les récits de conversion des autres royaumes scandinaves mettent souvent l'accent sur la suppression forcée du paganisme par les rois missionnaires. Cependant, il y a une certaine nuance ici aussi, car on peut remarquer des approches ascendantes, même si elles sont moins spectaculaires: des sépultures orientées ouest-est, le remplacement progressif de la crémation par l'enterrement, et des pendentifs qui pouvaient servir à la fois de croix et de marteaux de Thor.

La décision de l'Althing peut être considérée comme un moyen pour les Islandais de contourner l'autorité du roi Olaf et son influence directe sur leurs affaires religieuses, et de conserver ainsi un certain degré d'indépendance. Ils ont établi leur église et accepté le christianisme d'une manière qui ne les rendait pas dépendants du roi norvégien. Dans les années qui ont suivi la conversion, l'Islande a également fait appel à des évêques missionnaires itinérants, qui n'avaient pas nécessairement de liens étroits avec un souverain particulier. Cela a renforcé l'indépendance de l'Islande par rapport à la couronne norvégienne en matière de religion. Les magnats locaux ont également joué un rôle en se rendant sur le continent pour être consacrés évêques, ce qui a permis de maintenir la structure de l'Église sous l'autorité de l'archevêque de Hambourg-Brême, du moins dans un premier temps, plutôt que de dépendre uniquement du clergé norvégien.

En conclusion, si cette histoire de conversion islandaise peut sembler étrange, elle s'inscrit dans le contexte général, compte tenu de la manière dont les Islandais réglaient habituellement leurs différends, avec des procédures, des compromis et des résolutions. En parvenant à ce compromis, les Islandais se sont ouverts à l'Europe occidentale tout en conservant un lien fort avec le passé.