Dans la Rome antique, l'âge légal du mariage pour les filles était de douze ans. Bien que dans la société romaine de classe moyenne, l'âge le plus courant du premier mariage d'une fille se situait entre le milieu et la fin de l'adolescence, des preuves montrent également que dans une partie de la société d'élite, il n'était pas rare que les filles soient mariées à douze ans ou parfois plus tôt. Traditionnellement, le père, le paterfamilias, et son conseil de famille organisaient le mariage.

L'adolescence

L'éducation élémentaire formelle des filles dans la Rome antique se terminait à l'âge de douze ans, mais certaines familles de la classe supérieure choisissaient de donner à leurs filles une éducation littéraire plus poussée. À cette période charnière de la vie d'une jeune fille, alors qu'elle sortait de l'enfance, l'attention se portait sur un style de vie différent, qui favorisait la modestie, le décorum et la chasteté, préparant ainsi le terrain pour le mariage et la maternité. En effet, il semble que l'adolescence d'une jeune fille romaine ait été brève et, dans certains cas, inexistante. Les inscriptions trouvées sur les pierres funéraires romaines soulignent que la société attendait d'une jeune fille qu'elle se comporte d'une manière plus adulte, ce qui indique une tendance culturelle à considérer les jeunes filles comme ayant des qualités bien supérieures à celles de leur âge. Pline le Jeune (61-112 de notre ère) se fit l'écho de ces sentiments en parlant d'une jeune fille de 13 ans, fiancée, qui alliait la sagesse de l'âge et la dignité de la femme (Ep. 5.16).

Dans la Rome antique, l'amour, le sexe et le mariage étaient définis par le patriarcat. Dès l'adolescence, alors que la jeune fille se développait physiquement et acquérait une attirance sexuelle, sa vie était soigneusement réglementée afin de protéger et de préserver sa virginité pour son futur mari.

Les fiançailles

Les fiançailles n'étaient pas obligatoires, mais elles précédaient souvent un mariage d'élite et pouvaient durer deux ans ou plus. La société romaine accordait une grande importance au mariage avec une jeune fille vierge; les relations garanties par des fiançailles précoces pouvaient préserver la virginité d'une jeune fille pour son futur époux. Les fiançailles pouvaient être contractées à un très jeune âge, en particulier dans la société d'élite, mais une fille ne pouvait pas avoir moins de sept ans. Les fiançailles étaient généralement organisées par négociation entre le père de la jeune fille et le futur marié, parfois par le biais d'intermédiaires.

Le juriste romain du IIIe siècle Ulpien (mort en 228 de notre ère), écrivant dans le Digeste, déclare que le fait que les fiançailles se déroulent face à face ou par le biais d'un intermédiaire ne fait pas de différence; en fait, une personne absente pouvait être fiancée à une autre personne absente. Ulpien note cependant que les deux époux devaient être d'accord avec l'arrangement matrimonial pour que le mariage soit considéré comme légitime (Ulp. 5,2). En théorie, au moins, le consentement du couple était requis, mais dans la pratique, il semble qu'il ait souvent été présumé. Il est certain qu'une jeune fille qui se trouve dans une situation où elle a peu d'expérience de la vie qui lui permettrait d'avoir son mot à dire ou qui constate que des pressions sont exercées pour qu'elle épouse le conjoint choisi ne fait souvent que dûment obéir à son père. Ulpien précise que si une fille ne s'opposait pas à la volonté de son père, elle était considérée comme consentante. Bien entendu, il faut considérer qu'il existait des situations où l'affection d'un père pour sa fille faisait qu'il ne l'obligeait pas à s'unir contre son gré.

Les fiancés avaient des expériences de vie très différentes; le mariage d'une jeune fille romaine coïncidait le plus souvent avec l'âge des premières menstruations et, par conséquent, il semble qu'elle se soit rapidement transformée socialement, passant du statut de jeune fille à celui de vierge puis d'épouse. Le rite de passage à l'âge adulte d'une jeune fille par le biais du mariage transformait irrévocablement sa vie: en tant qu'épouse, matrona, elle se devait d'être chaste, pieuse, modeste, au foyer et dévouée à son mari. Le rite de passage d'un garçon romain, en revanche, le voyait revêtir la toge d'adulte et acquérir la pleine citoyenneté, la liberté sociale et la liberté sexuelle. Au début de la vingtaine, ces futurs maris avaient reçu une éducation romaine poussée, et de nombreux membres de l'élite avaient étudié à l'étranger. Les étudiants romains d'Athènes, par exemple, jouissaient des libertés et des expériences de la vie "universitaire". Alors qu'un jeune homme pouvait passer à l'âge adulte en franchissant des étapes graduelles et en acquérant des expériences dans le monde, une jeune fille passait à l'âge adulte le jour de son mariage.

Le mariage d'une fille

L'institution romaine du mariage tendait à être définie par les coutumes et les familles concernées plutôt que par des stipulations légales. Le droit romain stipulait qu'une union était établie si le couple en avait l'intention, et ils pouvaient exprimer leur intention en vivant ensemble comme mari et femme. Les jeunes filles considéraient le mariage comme leur seul avenir possible; la pierre funéraire d'une jeune fille témoigne de ses attentes et de celles de ses parents:"Mon âge avait déjà atteint deux fois six ans et me donnait l'espoir de me marier" (CIL 9.1817). Cependant, le choix de ne pas se marier ne semble pas avoir été une option, et laisser une fille célibataire n'était pas judicieux.

Le choix d'un mari pour une jeune fille était une affaire de famille, le père prenant la décision finale. Le mariage des filles pouvait jouer, et jouait souvent, un rôle important dans l'amélioration du statut de la famille et de la richesse. Dans les couches supérieures de la société, les mariages étaient souvent arrangés dans le but de créer des alliances entre des familles importantes, renforçant et élargissant la base du pouvoir du père ou de la famille. Utilisés de manière tactique, les mariages d'aristocrates romains formaient des liens entre de puissantes maisons politiques patriciennes. L'un des réseaux d'alliances orchestrés par Jules César (100-44 av. J.-C.) amena le sénateur romain Caton le Jeune (95-46 av. J.-C.) à proclamer qu'il était honteux que le pouvoir romain soit désormais fondé sur le commerce des femmes.

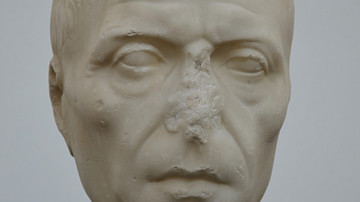

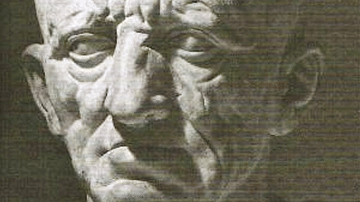

Le mariage entre des jeunes filles et des hommes beaucoup plus âgés était acceptable et n'était pas rare pour les jeunes filles qui se mariaient pour la première fois. Il semble, selon certains spécialistes, que les hommes plus âgés qui avaient perdu une précédente épouse préféraient épouser une jeune fille au début de sa période de procréation et au sommet de son pouvoir d'attraction physique. La société élitaire fournit plusieurs exemples de jeunes filles données en mariage à des hommes aussi âgés ou plus âgés que leurs pères. L'homme d'État Cicéron (Marcus Tullius Cicero c. 106-43 av. J.-C.) avait la soixantaine lorsque, après l'échec de son mariage avec Terentia, il épousa sa jeune pupille adolescente. L'éducateur et rhéteur Quintilien (35 à 96 de notre ère) épousa une jeune fille d'environ 12 ans, avec laquelle il eut deux enfants avant qu'elle ne meure à l'âge de 18 ans seulement. La fille de l'empereur romain Auguste (r. de 27 av. J.-C. à 14 av. J.-C.), Julia, se maria deux fois avant d'avoir 18 ans, son second mari étant aussi âgé que son père. À l'âge de 40 ans, Pline le Jeune, qui n'avait pas d'enfant, épousa sa troisième femme, une jeune fille de 15 ans, dans l'espoir de fonder une famille dans ses dernières années (Ep. 8.10/11).

Nous ne disposons d'aucune source nous permettant de connaître les pensées ou les sentiments d'une jeune fille sur ces événements, les textes littéraires étant écrits par des auteurs masculins, ce qui nous donne une perspective masculine. Pline, en évoquant sa propre jeune épouse, reconnaît dans une certaine mesure ces difficultés et affirme qu'elle s'est bien adaptée et que sa dévotion à son égard est un indice certain de sa vertu.

La cérémonie de mariage

En droit romain, le mariage avec manus signifiait que la jeune fille n'était plus sous l'autorité de son père; la mariée passait sous l'autorité de son mari. Manus pouvait être considéré comme"filiae loco", c'est-à-dire que la jeune mariée se trouvait dans la situation d'une fille par rapport à son mari. Tout ce que la nouvelle épouse possédait appartenait à son mari. Au 1er siècle avant notre ère, les mariages sans manus étaient plus fréquents et la femme restait sous l'autorité de son propre père, ce qui signifiait également que les biens des époux restaient distincts.

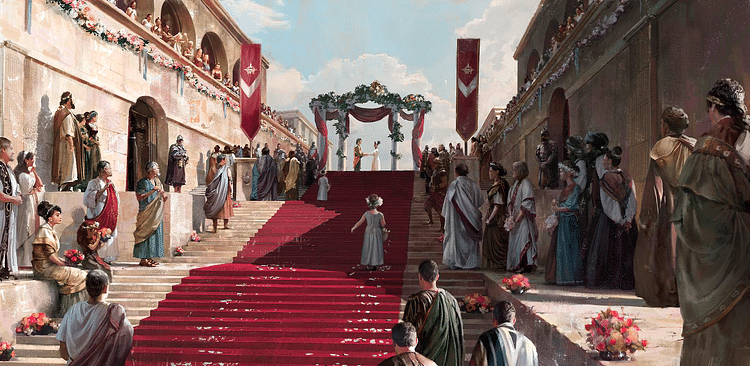

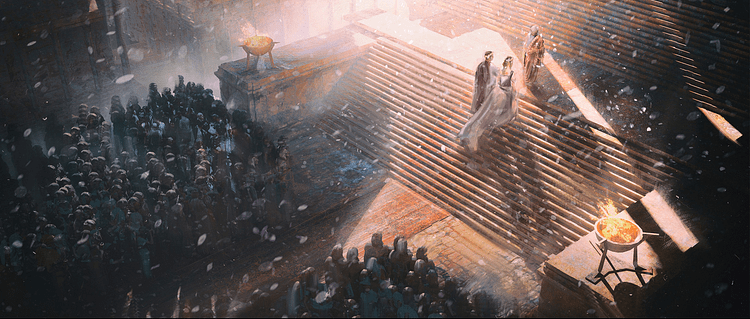

Le droit romain n'exigeait pas de cérémonie religieuse ou laïque pour valider un mariage, mais de nombreuses jeunes mariées marquaient leur journée par une telle cérémonie. Le jour de son mariage, la jeune mariée portait ses cheveux arrangés en six tresses reliées par des filets de laine. Ses cheveux étaient séparés par un instrument inhabituel, un crochet de lance courbé. On plaçait alors une guirlande de fleurs sur les tresses, recouverte d'un voile jaune-orange vif, le flammeum, qui couvrait le visage et les cheveux. La tunique blanche, que la jeune fille avait tissée elle-même, était attachée par une ceinture; les mariées portaient parfois des chaussures jaunes.

Les noces commençaient dans la maison de son père, qui devait être décorée de guirlandes. On effectuait des sacrifices aux dieux et il est possible que les poupées de la jeune fille aient été dédiées à Vénus. Ensuite venaient e banquet et les célébrations du mariage. D'éventuels contrats, tels que ceux qui précisaient qui avait apporté quels biens au mariage, étaient également attestés à ce moment-là. Dans les statues et les sculptures en relief représentant des cérémonies de mariage, il n'est pas rare de voir le marié tenir un rouleau de papyrus, qui peut représenter les documents relatifs au mariage et à l'accord sur la dot. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que la mariée était emmenée en procession jusqu'à la maison du marié; à ce moment-là, celui-ci était déjà rentré dans sa maison pour attendre sa nouvelle épouse. Elle était conduite à la lueur des torches par trois garçons, dont l'un portait une torche spéciale allumée dans l'âtre de la mariée, les deux autres lui tenant les mains. Une autre personne portait une quenouille et un fuseau, signifiant le nouveau rôle domestique de la mariée. Pline l'Ancien (23-79 de notre ère) raconte que l'on jetait des noix lors d'un mariage pour symboliser la fertilité de la mariée (HN. 15.86). Les foules se rassemblaient en chemin pour voir la mariée dans le cortège qui la conduisait à la maison du marié. Lorsque la jeune fille arrivait à la maison de son mari, elle oignait rituellement les montants de la porte avec de l'huile et les ornait de filets de laine; la mariée passait alors le seuil de la maison, portée par ses accompagnateurs, et non par son mari.

La maternité

Pour les Romains, le mariage était considéré comme l'institution permettant de donner naissance à des enfants légitimes. Dans la Rome antique, les accouchements étaient marqués par des taux de mortalité élevés, tant pour les nouveau-nés que pour les mères. Le taux élevé de mortalité à la naissance pouvait être compensé par une fertilité élevée, qui est atteinte lorsque les capacités reproductives d'une femme sont pleinement utilisées; par conséquent, l'âge du mariage pour les filles était lié à la fertilité. Pour les très jeunes mariées de douze ans, les premières règles pouvaient ne commencer que deux ans plus tard, après quoi une jeune fille de quatorze ans pouvait être en mesure de concevoir un enfant mais une grossesse si précoce, avant que le corps de la femme n'atteigne sa pleine maturité, comporte de nombreux risques.

La conceotion médicale ancienne du moment où une jeune fille était physiquement capable de concevoir et de mener à bien une grossesse conduisit certains auteurs de la médecine romaine, comme le médecin Rufus d'Éphèse (c. 70 à c. 110 de notre ère), à confronter le problème du risque à la pression exercée par la société pour fonder une famille. Rufus était contre l'idée que les filles se marient jeunes et commencent à avoir des enfants à l'âge des prmières menstruations; il soutenait que la grossesse était extrêmement dangereuse pour une jeune fille et que la décision la plus sage était d'attendre jusqu'à 18 ans.

La puberté n'est pas une période propice à la procréation, ni pour l'enfant, ni pour la mère. L'enfant est sûr d'être faible, tandis que la mère, perturbée avant l'heure, souffre et présente un utérus abîmé.

(Rufus, QM 6.22)

Soranos d'Éphèse (98-138 de notre ère), dans son ouvrage intitulé " Gynécologie", s'est également interrogé sur les risques pris avec la santé d'une jeune épouse. Soranos conseille d'envisager l'interruption de grossesse pour les très jeunes filles qui rencontrent de graves difficultés pendant la grossesse, afin d'éviter tout danger supplémentaire si leur utérus est trop petit et n'est pas prêt à accueillir un développement complet. Cependant, les avis et conseils médicaux avaient pour but d'informer et de conseiller tout en coopérant avec les attentes de la société romaine; la pression sociale et familiale de l'élite continuait d'encourager les jeunes filles à passer directement de la puberté au mariage et à l'accouchement.

Conclusion

Pour les jeunes filles, le mariage signifiait la fin de l'enfance dans la Rome antique. Il changeait la vie et l'identité de la jeune fille. Elle n'était plus une enfant, mais une épouse qui s'engageait dans une vie sexuelle avec toutes ses conséquences, assumait les devoirs et les responsabilités d'un foyer et se consacrait à son nouveau mari et au rôle que devait jouer toute femme dans le monde romain.