Selon le chercheur Herbert Aptheker (1915-2003), il y eut 250 à 311 révoltes d'esclaves en Amérique coloniale et aux États-Unis entre 1663 et 1860 environ, mais il est presque certain qu'il y en eut beaucoup plus qui ne furent pas signalées, car la nouvelle d'un soulèvement était parfois étouffée, ou l'événement redéfini, pour éviter la panique parmi les communautés d'esclavagistes.

La première révolte d'esclaves dans les Amériques fut celle de Santo Domingo, le jour de Noël 1521, dans la colonie espagnole de Santo Domingo (l'actuelle République dominicaine). La révolte la plus réussie de l'histoire fut la révolution haïtienne (1791-1804), et entre ces deux événements, il y en eut beaucoup d'autres et d'autres encore à venir, et pourtant, les propriétaires d'esclaves ne cessèrent de trouver des moyens de justifier l'institution et de répondre aux soulèvements par des lois plus sévères sur l'esclavage, convaincus que celles-ci permettraient de résoudre le problème.

Lorsque la révolte suivante se produisait, les autorités réagissaient de la même manière et, dans certains cas, redéfinissaient simplement le soulèvement comme étant "l'œuvre de brigands" (comme dans le cas du soulèvement de la côte allemande de 1811) ou supprimaient tout compte rendu, comme dans le cas de la rébellion des esclaves de Saint Inigo, le lundi de Pâques 1817, dans le Maryland. L'écrivain Rick Boyd, citant la chercheuse Nancy Radcliffe, commente:

Les récits d'insurrections ne sont pas faciles à découvrir parce que la classe des planteurs blancs cachait ces nouvelles et n'exprimait sa crainte des rébellions que lorsqu'elle adoptait à la hâte des lois plus restrictives et plus rétributives pour contrôler ses esclaves. (1)

Les révoltes d'esclaves les plus connues sont celles dont les récits ne purent être contrôlés par les autorités en raison du lieu où elles se déroulèrent, de la rapidité avec laquelle la nouvelle d'une insurrection se répandit et/ou des mesures prises pour les réprimer. Parmi ces révoltes, on peut citer:

- Conspiration du comté de Gloucester (1663)

- Révolte des esclaves de New York (1712)

- Rébellion de Stono (1739)

- Rébellion de Gabriel (1800)

- Rébellion d'Igbo Landing (1803)

- Révolte de la Nouvelle-Orléans (1811)

- Conspiration de Denmark Vesey (1822)

- Révolte de Nat Turner (1831)

- Révolte de l'Amistad (1839)

- Mutinerie créole/rébellion créole (1841)

Même parmi ces dix événements, la rébellion Igbo et la mutinerie créole restent peu connues, et la véritable histoire du soulèvement de la Nouvelle-Orléans de 1811 n'a commencé à émerger que plus de 100 ans après l'événement. Ce qui suit n'est qu'une brève présentation de ces soulèvements, et les lecteurs sont encouragés à les étudier plus en profondeur.

Conspiration du comté de Gloucester (1663)

La conspiration du comté de Gloucester (également connue sous le nom de complot des serviteurs ou de rébellion de Birkenhead, 1er septembre 1663) fut une insurrection planifiée dans le comté de Gloucester, dans la colonie de Virginie, à laquelle participèrent des serviteurs sous contrat et des esclaves. L'esclavage avait été institutionnalisé en Virginie en 1640, mais les planteurs continuaient à compter sur le travail des serviteurs sous contrat, dont les conditions de vie étaient souvent à peine meilleures que celles des esclaves.

Le 1er septembre 1663, neuf serviteurs sous contrat et quelques esclaves se réunirent pour planifier la révolte qui devait être lancée le 6 septembre dans le but de forcer le gouverneur de Virginie, William Berkeley, à modifier les lois concernant les serviteurs sous contrat afin qu'ils soient libérés après un an de servitude au lieu de sept. On ne sait pas très bien en quoi ce plan aurait profité aux esclaves, et c'est ce que comprit un esclave présent à la réunion, John Birkenhead, qui dénonça ses co-conspirateurs.

Pour sa loyauté, Birkenhead fut libéré et reçut 5 000 livres de coton ou de tabac, tandis que les conspirateurs furent pendus. La conspiration du comté de Gloucester est parfois citée comme ayant influencé la rébellion de Bacon (1676), qui impliquait également des serviteurs sous contrat et des esclaves et qui fut la première insurrection armée à grande échelle de l'Amérique coloniale.

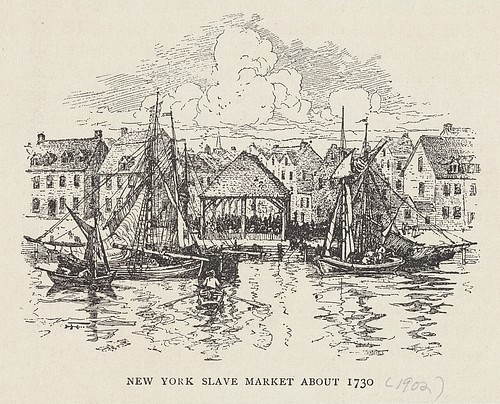

Révolte des esclaves de New York (1712)

Les bâtiments et les routes de la province britannique de New York furent construits grâce au travail des esclaves et, dès 1711, un marché aux esclaves géré par la ville s'installa sur Wall Street, régulièrement approvisionné par des navires négriers. L'importante population d'esclaves vivait et travaillait aux côtés de Noirs libres, ce qui suscitait le ressentiment de ces derniers, qui ne voyaient pas pourquoi ils devraient être asservis alors que d'autres, comme eux, étaient libres.

Le 6 avril 1712, un groupe d'environ 23 esclaves se réunit dans un verger de Maiden Lane et mit le feu à un hangar, avant de se retirer. Lorsque les esclavagistes blancs arrivèrent pour éteindre l'incendie, les esclaves attaquèrent, tuèrent neuf personnes et en blessèrent six autres, avant de s'enfuir vers le nord.

Ils furent traqués par la milice et 21 d'entre eux furent exécutés. Par la suite, New York institua des lois plus sévères sur l'esclavage et chercha à limiter la croissance de la population noire libre en rendant plus difficile pour les maîtres de libérer leurs esclaves. On pense que ce soulèvement inspira directement la conspiration de New-York de 1741 (insurrection des esclaves de 1741), qui visait à réduire la ville en cendres.

Rébellion de Stono (1739)

La rébellion de Stono fut la plus grande révolte d'esclaves dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord et se déroula en Caroline du Sud. Elle fut menée par l'esclave instruit Cato (également connu sous le nom de Jemmy) et est donc également connue sous le nom de Conspiration de Cato ou Rébellion de Cato. Le 9 septembre 1739, Cato rassembla un groupe de 22 autres esclaves près de la rivière Stono et entama une marche vers la Floride espagnole, qui accordait la liberté aux esclaves s'ils se convertissaient au catholicisme et servaient dans la milice.

Cato et (pense-t-on) beaucoup d'autres étaient d'anciens soldats du royaume du Kongo et savaient comment se battre et échapper aux poursuites. Au fur et à mesure de leur marche vers le sud, leur nombre augmenta (jusqu'à environ 80), ils brûlèrent des maisons et des plantations, tuant 20 Blancs avant de faire face à la milice locale, mieux armée, et de se disperser. Le sort de Cato est inconnu; il fut peut-être tué ou se rendit peut-être en Floride.

La rébellion de Stono conduisit à l'adoption du Negro Act de 1740, qui restreignait la vie des esclaves, et à la fermeture des ports de Caroline du Sud, à Charleston, aux navires négriers pendant les dix années suivantes.

Rébellion de Gabriel (1800)

La rébellion de Gabriel fut une conspiration bien planifiée et de grande envergure menée par l'esclave lettré et forgeron Gabriel (c. 1776-1800), qui appartenait à Thomas Prosser du comté de Henrico, en Virginie, et qui est donc connu sous le nom de Gabriel Prosser (bien que les documents historiques ne le désignent que sous le nom de "Prosser's Gabriel"). Prosser louait Gabriel à d'autres plantations et entreprises en tant que forgeron, et il sillonnait régulièrement le comté sans escorte.

Au cours de ses déplacements, il enrôla des personnes dans son projet de se saisir de l'arsenal de Richmond, en Virginie, et de retenir le gouverneur James Monroe (1758-1831) en otage jusqu'à ce qu'il ne libère les esclaves de Virginie. Une fois cette étape franchie, Gabriel envisageait de poursuivre son action et de libérer tous les esclaves des États-Unis.

La révolte était prévue pour le 30 août 1800, mais une pluie soudaine et abondante transforma les routes en ruisseaux et emporta les ponts. Le succès de la révolte dépendait d'une marche rapide sur Richmond, ce qui était désormais impossible, et Gabriel hésita à donner le signal. Cette pause donna à deux des esclaves impliqués le temps de reconsidérer la situation, et ils révélèrent les plans à leur maître, qui alerta Monroe, qui donna alors l'alarme. Gabriel et ses co-conspirateurs furent pendus, une garde publique fut instituée pour surveiller la population d'esclaves et des lois plus sévères sur l'esclavage furent mises en place.

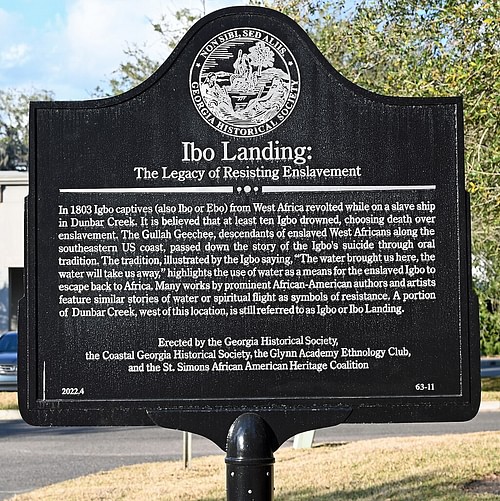

Rébellion d'Igbo Landing (1803)

La rébellion d'Igbo Landing (également connue sous le nom de suicide collectif d'Igbo Landing) eut lieu à Dunbar Creek, sur l'île de St. Simons, Géorgie. Un navire de traite d'esclaves transportait 75 esclaves d'Igbo (l'actuel Nigeria) lorsque les esclaves réussirent à se libérer de leurs chaînes dans les cales, prirent le contrôle du navire et tuèrent l'équipage. Le navire s'échoua dans la crique Dunbar, les esclaves descendirent à terre et la suite des événements n'est pas connue.

La version acceptée des événements est qu'un prêtre Igbo qui se trouvait parmi les esclaves exhorta les autres à marcher dans les eaux et, en se noyant, à libérer leurs esprits pour qu'ils retournent chez eux. Roswell King, un surveillant d'une plantation voisine (qui a écrit le premier récit connu), en aurait été témoin. 13 corps furent retrouvés par la suite. Selon certains récits, d'aucuns refusèrent de plonger dans l'eau et certains d'entre eux furent rattrapés, mais on ne sait pas ce qu'il advint des autres.

La rébellion d'Igbo Landing devint alors une source d'inspiration dans l'histoire orale des Noirs en se transformant en légende des Africains volants qui, rejetant l'esclavage en Amérique du Nord, s'étaient fait pousser des ailes et étaient rentrés chez eux. L'événement lui-même servit également d'inspiration par l'exemple des Igbo qui choisirent la mort plutôt qu'une vie d'esclavage.

Révolte de la Nouvelle-Orléans (8-11 janvier 1811)

Le révolte de la Nouvelle-Orléans de 1811 fut la plus grande rébellion d'esclaves de l'histoire des États-Unis. Elle impliqua 300 à 500 esclaves et Noirs libres des paroisses de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Charles et Jefferson dans le territoire d'Orléans (la Louisiane d'aujourd'hui). Bien que certains historiens affirment que la deuxième guerre séminole (1835-1842) fut la plus importante, cette affirmation est contestée au motif que les actes en question s'inscrivaient dans le cadre d'un conflit plus large et ne constituaient pas une "révolte" au sens où l'on entend ce terme.

La révolte de la Nouvelle-Orléans fut mené par l'esclave lettré Charles Deslondes (c. 1789-1811), qui était intendant dans la plantation Woodland du colonel Manuel Andry (c'est pourquoi la révolte est également connue sous le nom de "rébellion d'Andry"). Deslondes mena une attaque contre la maison d'Andry, blessant Andry, puis s'emparant des uniformes et des armes de la maison avant d'entamer la marche vers le sud. Le plan était de prendre la ville de la Nouvelle-Orléans et d'y établir une communauté noire libre.

Andry, laissé pour mort, alerta les autorités et la milice fut déployée avec les troupes régulières de l'armée et de la marine américaines. Le 10 janvier 1811, l'armée d'esclaves fit face à la milice et les troupes et se dispersa. Deslondes fut capturé le 11 janvier, torturé et exécuté; il fut brûlé vif. Au moins 95 autres personnes furent décapitées et leurs têtes furent placées sur des piques sur une distance de 96 km (60 miles) le long de River Road entre la Nouvelle-Orléans et la plantation d'Andry. Comme d'habitude, la répression de la révolte fut suivie d'un durcissement des lois sur l'esclavage.

La conspiration de Denmark Vesey (1822)

La conspiration de Vesey, tout comme la rébellion de Gabriel, est la plus célèbre des révoltes d'esclaves qui n'a jamais eu lieu. Denmark Vesey (c. 1767-1822) était un charpentier noir libre et un ancien esclave vivant à Charleston, en Caroline du Sud. Il était l'un des fondateurs de l'Église épiscopale méthodiste africaine (AME), qui prônait l'abolition de l'esclavage et influença l'ouvrage de David Walker intitulé Appeal to the Coloured Citizens of the World (1829), David Walker (c. 1796-1830) ayant assisté à des conférences données par Vesey dans cette ville.

Vesey était lettré et avait lu des ouvrages sur la Révolution française et la Révolution haïtienne. Il projeta d'organiser une grande révolte le 14 juillet 1822, jour de la Bastille, au cours de laquelle les esclaves se soulèveraient, tueraient leurs maîtres, incendieraient les bâtiments et prendraient le contrôle de Charleston après s'être emparés de l'arsenal de la ville. Une fois armés, et avant que la milice ne puisse réagir, ils réquisitionneraient un navire et navigueraient vers Haïti en tant que personnes libres.

Les plans furent révélés par un esclave qui avait été invité à se joindre au groupe de Vesey et les autorités arrêtèrent 135 esclaves et Noirs libres, en exécutant 35, dont Vesey. Les historiens modernes s'accordent à dire que, tout comme la rébellion de Gabriel, la conspiration de Vesey aurait pu réussir si elle n'avait pas été révélée. Les autorités réagirent en instituant le Negro Seamen Act, qui exigeait que les marins noirs libres arrivant à Charleston soient emprisonnés pendant leur séjour dans le port pour les empêcher d'influencer les esclaves et, croyant que l'AME était responsable, firent détruire le bâtiment et disperser la congrégation.

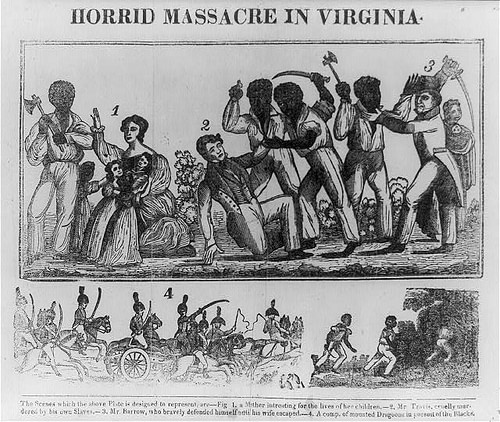

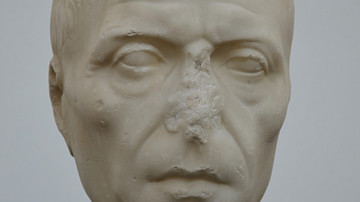

La révolte de Nat Turner (1831)

Également connue sous le nom de rébellion de Southampton, la révolte de Nat Turner est la révolte d'esclaves la plus connue de l'histoire des États-Unis. Elle est également définie comme le soulèvement d'esclaves le plus meurtrier des États-Unis, avec la mort d'au moins 55 Blancs et 120 Noirs. Elle fut menée par l'esclave instruit, prédicateur et mystique Nat Turner (1800-1831) dans le comté de Southampton, en Virginie, du 21 au 23 août 1831. Le plan, tout comme celui de Vesey, prévoyait une insurrection nocturne, l'assassinat de propriétaires d'esclaves et la mise à feu de bâtiments, puis une marche vers le chef-lieu du comté de Jérusalem, où ils s'empareraient de l'arsenal, puis (pense-t-on), une fois armés, s'établiraient dans le Dismal Swamp tout proche, d'où ils pourraient mener une guerre de guérilla.

On ne sait pas si Turner était au courant de la façon dont Gabriel Prosser et Denmark Vesey avaient été trahis, mais il semble qu'il aurait pu l'être puisqu'il ne confia son plan qu'à quatre hommes en qui il savait pouvoir avoir confiance, et à personne d'autre. Le matin du 21, ces quatre hommes en amenèrent trois autres et, à partir de la maison du maître de Turner, Joseph Travis, ils commencèrent ce que Turner appellerait plus tard "le travail de la mort", en tuant tous les Blancs qu'ils trouvaient, sans distinction d'âge ou de sexe.

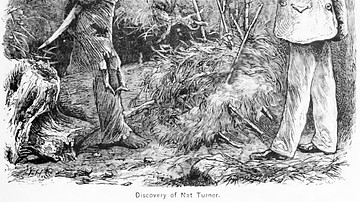

Turner était persuadé qu'une fois la révolte déclenchée, tous les esclaves et les Noirs libres du comté de Southampton se joindraient à lui, mais ce ne fut pas le cas. En fait, de nombreux esclaves sauvèrent leurs maîtres de la bande de Turner. Le 23, Turner avait environ 70 hommes sous ses ordres lorsque la milice locale les affronta à la plantation Belmont et les dispersa, tuant beaucoup d'entre eux. Turner prit la fuite et échappa à la capture jusqu'au 30 octobre.

En prison, dans l'attente de son exécution, il raconta ses plans à l'avocat T. R. Gray (de 1800 à 1834), qui publia le récit sous le titre Les confessions de Nat Turner, qui devint un best-seller. Turner fut pendu, ainsi que de nombreux autres, et au moins 120 Noirs de Southampton, dont beaucoup n'avaient pas été impliqués, furent tués. Comme toujours, des lois plus sévères sur l'esclavage furent alors instituées.

Révolte de l'Amistad (1839)

La révolte de l'Amistad, tout comme la rébellion de Turner, fait partie des révoltes d'esclaves les plus connues de l'histoire des États-Unis et donna lieu au célèbre procès United States v. The Amistad (1841). En 1839, des chasseurs d'esclaves portugais avaient enlevé un certain nombre de Mende en Mendeland (l'actuelle Sierra Leone, Afrique de l'Ouest) et les avaient emmenés à Cuba (alors colonie espagnole), où 53 d'entre eux avaient été vendus comme esclaves à deux propriétaires de plantations, Montes et Ruiz, qui les avaient alors embarqués sur le navire Amistad à destination de leurs propriétés de Puerto Principe.

Quelques jours après le départ, l'un des esclaves, Sengbe Pieh (plus connu sous le nom de Joseph Cinque, né vers 1814 et mort vers 1879), se débarrassa de ses chaînes, libéra les autres et, armé de couteaux, tua le capitaine et le cuisinier du navire et prit le contrôle de ce dernier. Ils obligèrent Montes et Ruiz à les ramener en Afrique, mais les Espagnols mirent le cap sur les États-Unis. L'Amistad était ancré au large de Long Island, à New York, pour se ravitailler lorsqu'il fut arraisonné par la marine américaine, qui emmena les Mende enchaînés dans le Connecticut jusqu'à ce que l'on puisse déterminer à qui ils appartenaient.

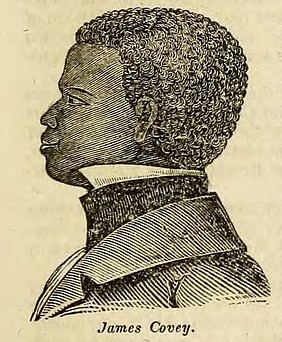

L'Espagne voulait les renvoyer à Cuba, mais les États-Unis affirmaient qu'ils avaient été enlevés et réduits en esclavage illégalement. Jusqu'à présent, les prisonniers Mende, qui ne parlaient pas anglais, n'avaient pas pu donner leur version de l'histoire, mais l'abolitionniste Josiah Gibbs trouva James Covey (c. 1825-1850) qui parlait Mende et anglais et qui leur servit d'interprète. Ils furent défendus par l'ancien président John Quincy Adams (1767-1848), qui gagna le procès, et après que les abolitionnistes eurent réuni les fonds nécessaires, Sengbe Pieh et les autres furent renvoyés en Afrique.

Mutinerie du Créole/rébellion du Créole (1841)

Deux ans après la saisie de l'Amistad eut lieu ce qui est considéré comme la révolte d'esclaves la plus réussie de l'histoire des États-Unis: la mutinerie du Créole de 1841. Bien que les États-Unis aient aboli le commerce international des esclaves en 1807, ils autorisaient toujours le commerce intérieur des esclaves. Le Creole transportait 135 esclaves de la Virginie à la Nouvelle-Orléans lorsque l'un d'entre eux, Madison Washington, prit la tête des autres pour s'emparer du navire et forcer un changement de cap vers les Bahamas, qui étaient alors un territoire britannique. La Grande-Bretagne ayant aboli l'esclavage en 1833, Washington savait que s'ils parvenaient à atteindre les Bahamas, ils seraient libres.

En arrivant au port de Nassau, les autorités britanniques montèrent à bord et dirent aux esclaves qu'ils étaient libres de partir. Le consul américain, quant à lui, voulait que les 19 personnes qui s'étaient emparées du navire et avaient tué l'un des membres de l'équipage soient arrêtées. Les propriétaires américains du navire (et de sa cargaison humaine) protestèrent également et réclamèrent la restitution de leurs biens. Les autorités britanniques estimèrent toutefois qu'aucune loi n'avait été enfreinte, car les personnes qui s'étaient emparées du navire avaient été illégalement réduites en esclavage et avaient le droit de recourir à la force pour recouvrer leur liberté. Washington et 130 autres personnes débarquèrent en toute liberté. Cinq des esclaves restèrent à bord pour des raisons inconnues et furent revendus plus tard.

La mutinerie du Créole provoqua d'importantes tensions entre les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les abolitionnistes du Nord des États-Unis et les esclavagistes du Sud. Des années plus tard, le Royaume-Uni versa une somme importante aux États-Unis en guise de compensation pour les esclaves libérés sur le Creole, ainsi que sur d'autres navires négriers ayant accosté dans les ports britanniques.

Conclusion

Il y eut de nombreuses autres révoltes d'esclaves, avant et après la mutinerie du Créole, notamment la révolte des esclaves de la nation cherokee en 1842 et la révolte des esclaves de Charleston (1849). Les craintes de rébellions d'esclaves hantaient les États esclavagistes et, en 1860, furent à l'origine des troubles du Texas (également connus sous le nom de panique de l'insurrection des esclaves du Texas en 1860), au cours desquels des esclavagistes blancs assassinèrent au moins 100 Noirs et abolitionnistes blancs en raison de rumeurs selon lesquelles la vague d'incendies qui avait éclaté en juillet en divers endroits était le fait d'esclaves qui prévoyaient de lancer une révolte comme celle de Turner, de Vesey ou de Gabriel.

Les esclavagistes texans, ainsi que ceux des autres États esclavagistes, accusèrent les abolitionnistes du Nord et autres partisans d'Abraham Lincoln d'être à l'origine de cette révolte totalement fictive et d'encourager la rébellion et l'insubordination au sein de la population asservie. Ces tensions, qui s'accrurent pendant des décennies, finirent par aboutir à la guerre civile américaine (1861-1865), qui se solda par la victoire de l'Union et l'abolition de l'esclavage aux États-Unis par l'adoption du treizième amendement en 1865.