Le siège de Léningrad (Saint-Pétersbourg) commença pendant l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS lancée par le dirigeant de l'Allemagne nazie, Adolf Hitler (1889-1945), pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-45). Le siège ou blocus dura du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944 et devint le symbole du défi soviétique face aux envahisseurs de l'Axe.

Hitler était convaincu que s'il parvenait à s'emparer des deux grandes villes soviétiques, Moscou et Léningrad, l'URSS s'effondrerait. Le siège de Léningrad, ayant pour stratégie délibérée d'affamer une ville d'environ 2,5 millions d'habitants, entraîna la mort d'un million de civils. La ville résista au blocus grâce aux approvisionnements qui arrivaient par camion à travers le lac Ladoga gelé en hiver et par bateau pendant les mois les plus chauds. Les contre-offensives de l'Armée rouge, en particulier pendant les mois d'hiver, finirent par venir à bout de la force des envahisseurs jusqu'à ce que Léningrad ne soit finalement libérée en janvier 1944.

Opération Barbarossa

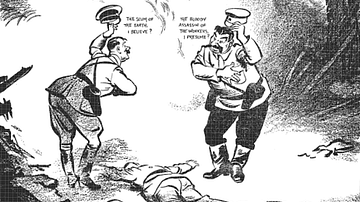

Après les rapides victoires de l'Axe dans les Pays-Bas et en France en 1940, Adolf Hitler était convaincu qu'il pouvait gagner encore plus de territoire et de ressources en attaquant l'URSS. Le pacte germano-soviétique, signé entre l'Allemagne et l'URSS en août 1939, se révéla être un simple accord de convenance jusqu'à ce qu'Hitler ne soit prêt à faire la guerre à l'Est. Hitler, comme il l'avait toujours promis, était déterminé à trouver le Lebensraum ("espace vital") pour le peuple allemand, c'est-à-dire de nouvelles terres à l'est où il pourrait trouver des ressources et prospérer.

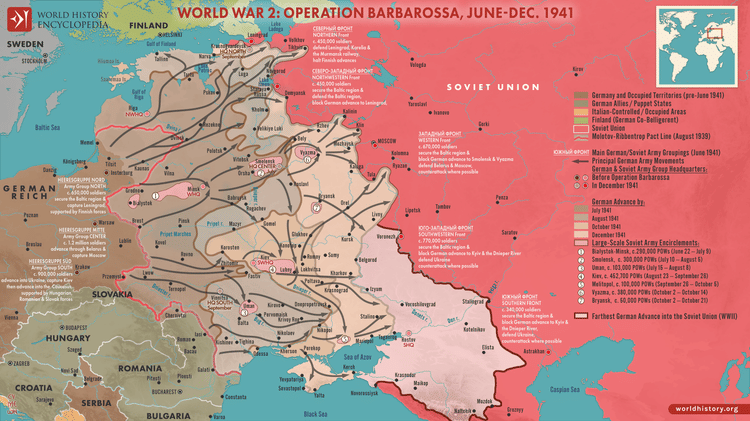

L'opération Barbarossa, nom de code de l'attaque contre l'URSS, fut lancée le 22 juin 1941. L'objectif global était de briser l'Armée rouge de l'URSS et de prendre le contrôle de plusieurs villes clefs, afin d'avoir accès aux ressources naturelles de la Baltique à la mer Noire. La force d'invasion, composée de forces allemandes, slovaques, italiennes, roumaines et finlandaises, entre autres, comptait 3,6 millions d'hommes répartis en 153 divisions, 3 600 chars et 2 700 avions (Dear, 86). Le commandant en chef était le maréchal Walter von Brauchitsch (1881-1948). La force d'invasion était divisée en trois immenses groupes d'armées. Le groupe d'armées Nord (AGN), commandé par le maréchal Wilhelm Ritter von Leeb (1876-1956), comptait environ 500 000 hommes. Contrairement aux deux autres groupes d'armées, l'AGN constata que le terrain marécageux autour de son objectif principal, Léningrad, signifiait que les tactiques de la Blitzkrieg ("guerre éclair") consistant à utiliser des troupes blindées, aériennes et d'infanterie se déplaçant rapidement pour attaquer sur un front étroit ne pourraient pas être utilisées aussi efficacement qu'elles l'étaient dans les vastes espaces ouverts plus au sud.

Objectif Léningrad

Léningrad avait été fondée sous le nom de Saint-Pétersbourg en 1703 et servit de capitale à la Russie de 1712 jusqu'à la révolution bolchevique (révolution d'Octobre) de 1917. À partir de 1914, la ville fut connue sous le nom de Petrograd, et depuis 1924 (jusqu'en 1991), sous le nom de Léningrad. La ville était le berceau du bolchevisme, mais contribua plus concrètement à l'effort de guerre soviétique en produisant environ 10 % de la production industrielle totale du pays. En outre, la flotte balte de l'URSS était basée à Kronstadt, non loin de là. Un avantage pour les envahisseurs de l'Axe était que les forces finlandaises alliées, sous le commandement du maréchal Carl Mannerheim (1867-1951), étaient en mesure de participer à la campagne et d'avancer sur Léningrad par le nord. Leeb espérait alors encercler la ville soviétique et la forcer à se rendre. Un autre avantage pour les envahisseurs était que Léningrad était "toujours totalement dépendante de sources extérieures pour la nourriture, le charbon et le pétrole" (Dear, 536).

Hitler s'était convaincu que si Moscou et Léningradtombaient, le dirigeant soviétique, Joseph Staline (1878-1953), se rendrait ou le régime soviétique s'effondrerait et sombrerait dans le chaos. Le contrôle de cette partie de l'URSS permettrait également à l'armée finlandaise de jouer un rôle plus au sud. Le groupe d'armées Centre ayant pour mission de prendre Moscou, Léningrad devait également être prise pour protéger le flanc nord de cette armée centrale qui s'enfonçait dans le territoire soviétique. Enfin, les mines de nickel situées à l'est de Léningrad pourraient constituer un apport précieux aux matières premières nécessaires à la machine de guerre d'Hitler.

Les défenseurs

Alors que l'armée de l'Axe approchait, la ville de Léningrad ne fit l'objet que d'une évacuation très limitée. Les inestimables œuvres d'art du musée de l'Ermitage furent secrètement évacuées de la ville. Les commandants soviétiques du front élargi de Léningrad, comme on l'a appelé, étaient Markian Mikhaylovich Popov, puis Georgy Zhukov (septembre-octobre 1941), Ivan Fedyuninsky (octobre 1941), Mikhail Khozin (octobre 1941 à juin 1942), et enfin Leonid Govorov (juin 1942 à juillet 1945). L'homme initialement chargé de la défense de Léningrad était le maréchal Kliment Vorochilov (1881-1969). Vorochilov, commandant incompétent mais fervent partisan de Staline, n'avait pas été à la hauteur lors de la désastreuse guerre d'Hiver contre la Finlande (1939-40), et il perdit le commandement de Léningrad en septembre 1941. Les quatre armées soviétiques présentes à Léningrad totalisaient environ 300 000 hommes (Forczyk, 36), auxquels s'ajoutaient des unités de milice et des bataillons ouvriers de sécurité intérieure (composés de 40 000 hommes et femmes). C'est Joukov qui donna l'ordre de fusiller quiconque se retirerait des défenses sans autorisation écrite.

La défense de la ville fut renforcée par les canons de la flotte de la Baltique, qui comprenait deux cuirassés, Marat (Марат) et Révolution d'Octobre (Октябрьская революция), et par les brigades de fusiliers de la flotte. L'aviation de l'Axe avait largué des milliers de mines pour empêcher la flotte de quitter le port, mais les navires étaient de toute façon en manque chronique de carburant. Bien qu'attaquée par les airs, la flotte était relativement bien protégée par de formidables batteries antiaériennes. Enfin, la flotte du lac Lagoda, derrière Léningrad, comprenait une douzaine de navires et 80 chalands, qui s'avérèrent inestimables pour approvisionner la ville pendant les mois les plus chauds de l'année.

Blocus de la ville

Le premier mouvement des envahisseurs eut lieu le 8 juillet, lorsqu'ils coupèrent la connexion terrestre de Léningrad vers l'est en capturant l'ancienne forteresse de Chlisselbourg L'armée finlandaise refusa d'avancer au-delà de la rivière Svir, car cette région n'était pas un territoire finlandais avant l'invasion soviétique de la Finlande en 1939, ce qui constitua un premier revers pour Leeb. Cette décision laissait les Finlandais à 40 km de Léningrad, mais au moins ils avaient coupé la bande de terre au nord de Léningrad, l'isthme de Carélie entre le golfe de Finlande et le lac Ladoga.

L'avancée des forces de l'Axe du groupe d'armées Nord prévoyait de bloquer Léningrad au sud et de couper la ligne ferroviaire vitale Léningrad-Moscou à l'est. Afin de bloquer efficacement Léningrad, Leeb fut obligé de procéder à plusieurs manœuvres de grande envergure. Il disposa ses forces sur deux fronts, l'un basé sur les forts d'Oranienbaum et l'autre au sud, mais suffisamment près de Léningrad pour que la ville soit à portée de tir de l'artillerie, bien que le manque de munitions ait généralement entraîné des bombardements intermittents et peu destructeurs. Aucune partie de la ville n'était hors de portée des obus de l'Axe pendant le blocus. Les bombardements de l'Axe commencèrent le 4 septembre. Quelques jours plus tard, les bombardiers de l'Axe commencèrent à frapper la ville à plusieurs reprises.

Le 8 septembre, Leeb contrôlait la rive sud du lac Ladoga, une zone qu'il appelait "le goulot d'étranglement". Hitler ordonna alors à Leeb de combler le vide laissé par les Finlandais qui avaient refusé d'avancer. À la mi-octobre, Leeb déplaça donc ses troupes vers l'est pour tenter de contourner le lac Ladoga. Les chars de l'Axe avaient déjà subi de lourdes pertes, mais le 8 novembre, Tikhvin, un important nœud ferroviaire, fut pris. Les renforts de l'Armée rouge repoussèrent l'avancée de l'Axe et Leeb, avec une force très affaiblie ayant désespérément besoin de ravitaillement, fut obligé de se retirer le 8 décembre à l'ouest de la rivière Volkhov. Après toutes ces manœuvres, il était crucial que Leningrad puisse encore être approvisionnée depuis l'est, à travers le lac Ladoga. Le plan de l'Axe visant à encercler complètement puis à prendre Leningrad en l'espace de quelques semaines était déjà en lambeaux. Leeb n'avait tout simplement pas assez de troupes pour effectuer de gigantesques mouvements d'encerclement sur une Armée rouge bien retranchée, une situation aggravée par la décision d'Hitler de retirer le 4e groupe Panzer et la majeure partie du soutien aérien pour renforcer la poussée du groupe d'armées Centre vers Moscou. Pire encore, les premiers signes de ce qui allait s'avérer être un hiver exceptionnellement froid étaient arrivés très tôt.

En septembre 1941, Hitler modifia son plan initial de prise de la ville en un plan beaucoup plus simple de destruction totale. Le Führer publia une directive qui "ordonne que la ville et toute sa population soient anéanties par les bombardements, les tirs d'obus, la famine et les maladies, et interdit d'accepter une reddition, si elle était proposée" (Dear, 536). La bataille s'installa alors en mode siège, les deux camps se retranchant sur le long terme, construisant de vastes tranchées de défense avec des points d'appui réguliers, des mines et des centaines de kilomètres de fil de fer barbelé. Les deux camps se contentèrent de poussées occasionnelles contre les positions ennemies, en utilisant principalement l'infanterie car le terrain marécageux ne se prêtait pas aux manœuvres des chars d'assaut.

Une ville assiégée

Les habitants de Léningrad souffraient déjà lorsque les premiers bombardements commencèrent. La nourriture était rationnée et, en novembre, elle fut réduite davantage encore, au point de provoquer la famine. Il y avait également une pénurie chronique de carburant. Les approvisionnements pouvaient être acheminés par le lac Ladoga - par bateau en été et par sa surface gelée en hiver - mais seuls deux tiers environ des besoins quotidiens de la ville pouvaient être satisfaits de cette manière. Les approvisionnements arrivant par cette route, longue d'environ 350 km, devaient affronter les dangers des bombardiers et des tirs d'artillerie de l'Axe. À partir de 1942, la route de glace fut mieux protégée par les batteries antiaériennes soviétiques. Même les troupes de la ligne de front étaient rationnées, ne recevant que 500 grammes de nourriture par jour au cours de l'hiver 41/42.

Les camions et les chalands qui acheminaient le ravitaillement étaient en mesure d'évacuer des personnes au cours du voyage de retour. Le chiffre soviétique des personnes évacuées de cette manière finit par s'élever à 850 000. On aurait pu en évacuer davantage, mais le chef du parti communiste de Léningrad, Andrei Zhdanov (1896-1948), craignait que Staline ne considère une telle initiative comme défaitiste et, comme il l'avait fait dans d'autres cas, ne le fasse fusiller.

La ville assiégée était alimentée en combustible et en électricité par des tuyaux et des câbles posés sur le lit du lac Ladoga, mais la plupart des civils n'avaient ni chauffage ni lumière pendant le premier hiver du siège. À la fin de l'été 1943, les assiégeants de l'Axe commencèrent à faire patrouiller des navires de surface et des sous-marins sur le lac et à bombarder les lignes de ravitaillement qui entraient et sortaient de la ville. La situation s'améliora lorsque les Soviétiques gagnèrent un corridor vers Léningrad le long de la rive sud du lac et construisirent ensuite une liaison ferroviaire vers la ville assiégée.

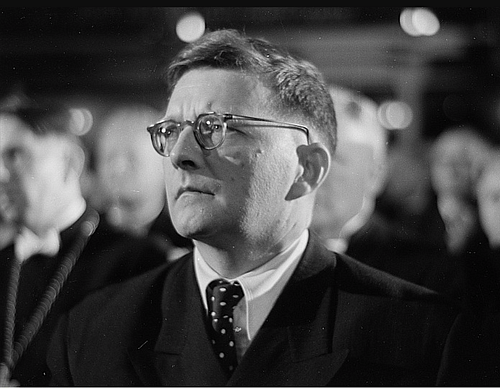

Dmitri Chostakovitch (1906-1975), le célèbre compositeur russe, était né dans la ville et servit comme pompier volontaire pendant le siège (mais fut évacué par la suite). La nouvelle Septième symphonie de Chostakovitch, qui contient un thème récurrent d'"invasion" destiné à évoquer des images de résistance soviétique acharnée, est devenue largement connue sous le nom de "symphonie de Léningrad". La partition fut parachutée dans la ville assiégée pour être jouée par les membres survivants de son très prestigieux orchestre, l'interprétation étant retransmise dans les rues par des haut-parleurs. La musique ne fut pas le seul domaine dans lequel les habitants de Léningrad tentèrent de maintenir un intérêt malgré les privations du siège. Les bibliothèques publiques restèrent ouvertes et très utilisées dans toute la ville.

Les citoyens ordinaires résistèrent avec stoïcisme, comme le raconte Olga Rybakova, une femme au foyer de Léningrad:

Naturellement, nous nous sommes sentis très déprimés lorsque nous avons appris que les banlieues de notre ville étaient prises par les troupes fascistes. Mais nous pensions et espérions que toutes ces défaites ne seraient que temporaires, comme il y a cent quarante ans, lors de l'invasion des troupes napoléoniennes.

La période la plus terrible fut décembre 1941, car je pense que jusqu'au mois d'août, nous avions des magasins commerciaux, ce qui nous permettait d'acheter quelque chose et nous aidait beaucoup. Nous pouvions même acheter du caviar, mais ensuite les magasins ont été fermés. Le blocus a commencé... en novembre, il a commencé à faire froid et les rations ont été réduites, il y avait de moins en moins de nourriture, et la fin du mois de novembre, le mois de décembre et le mois de janvier ont été les moments les plus tragiques. D'abord, il faisait froid - moins quarante - puis la famine, la faim a commencé à se faire sentir et les gens ont commencé à mourir de faim... La plupart des décès ont eu lieu... à la fin de février et en mars. Lorsque je me suis rendu dans les magasins pour recevoir la ration de ma famille et de quelques amis vivant dans ma maison, j'ai constaté que je devais passer devant des cadavres...

(Holmes, 282-3)

L'offensive de 1942

Au début de la nouvelle année, Léningrad continua de résister, mais en janvier 1942, 4 000 personnes mouraient chaque jour. Une offensive de l'Armée rouge fut lancée contre les positions de l'Axe entre les lacs Ladoga et Ilmen le 7 janvier 1942. Ils espéraient que cette attaque permettrait de créer un nouveau front, le front Volkhov, et d'alléger la pression sur Léningrad. L'offensive était commandée par le maréchal Kirill Meretskov (1897-1968), qui envoya une importante force sous les ordres du général Andrey Vlasov (1900-1946) pour attaquer en profondeur le territoire tenu par l'ennemi. L'Armée rouge surprit l'ennemi par sa capacité à combattre dans des températures extrêmes et par son utilisation novatrice de traîneaux de transport de troupes propulsés par des moteurs d'avion, en particulier sur le lac gelé d'Ilmen.

L'offensive soviétique progressa de manière significative tout au long de l'hiver, mais à partir du printemps 1942, elle se heurta à un ennemi lourdement renforcé. Les forces de l'Axe ripostèrent et finirent par capturer Vlasov et son Armée rouge, désormais isolée, en juin-juillet, en grande partie parce que Staline avait refusé d'autoriser une retraite. L'Armée rouge perdit 130 000 hommes dans cet encerclement. La victoire se fit au prix fort pour les forces de l'Axe, qui perdirent quelque 60 000 hommes tués ou capturés. Meretskov se concentra ensuite sur le maintien des fragiles lignes de ravitaillement vers Léningrad.

À la fin du mois d'août, une grande offensive de l'Axe fut lancée sous le commandement du maréchal Erich von Manstein (1887-1973). Spécialiste de destabilisation des positions bloquées sur le front de l'Est, Manstein se rapprocha plus que jamais de Léningrad, mais les défenses extérieures de la ville résistèrent encore. Des centaines de milliers de miliciens et de citoyens ordinaires de Léningrad - hommes, femmes et enfants - furent chargés de renforcer ces défenses. Au total, Léningrad bénéficierait d'environ 880 km de fossés antichars et de quelque 5 000 bunkers de terre.

Une fois l'électricité rétablie, les usines d'armement de la ville poursuivirent leur production, les femmes, notamment, étant enrôlées dans ce travail pendant que les hommes combattaient au front. On produisait même des chars d'assaut, mais les contraintes matérielles faisaient que nombre d'entre eux étaient envoyés directement au front, sans peinture de camouflage. Les civils étaient également occupés cet été-là à planter des graines dans les parcelles de terre qu'ils pouvaient trouver, afin de produire des légumes pour l'hiver suivant. Dans le même temps, le sort de la ville étant toujours en suspens, de nombreux bâtiments étaient minés au cas où les envahisseurs se fraieraient un chemin jusqu'à l'intérieur.

En septembre 1942, une sorte de répit fut octroyée. Hitler changea d'avis et, estimant qu'une bataille pour Léningrad serait trop coûteuse, il ordonna au commandant du groupe d'armées Nord, Georg von Küchler (1881-1968) - qui avait pris la relève de Leeb, malade, au mois de janvier précédent - d'affamer la ville et de la soumettre. Hitler avait l'intention de rayer Léningrad de la carte, Il se moquait donc totalement que la population meure de faim.

Les campagnes de 1943-4

En janvier 1943, le maréchal Joukov revint et organisa une nouvelle offensive, l'opération Spark, qui permit de créer un corridor de sécurité au sud du lac Ladoga. Une deuxième offensive de l'Armée rouge, dirigée cette fois par le général Govorov, attaqua simultanément l'autre côté du "goulet d'étranglement". Une fois de plus, comme l'année précédente, le retour du temps chaud favorisa l'armée de l'Axe, qui disposait désormais de cinq divisions supplémentaires, et l'impasse se poursuivit. En septembre, l'armée de l'Axe avait créé une poche qui enfermait deux armées soviétiques, mais en octobre, l'évolution de la situation sur le front de l'Est signifiait que les troupes de l'Axe, qui faisaient cruellement défaut, furent à nouveau retirées de l'opération de Léningrad. Les habitants de la ville purent alors recevoir un bien meilleur approvisionnement et la ville n'était plus soumise à un blocus efficace.

En janvier 1944, l'Armée rouge disposait de deux fois plus de soldats que les envahisseurs et de quatre fois plus de chars et d'avions. L'Armée rouge avança depuis Oranienbaum dans une offensive bien planifiée, qui repoussa les assiégeants, désormais gravement affaiblis par l'usure de la longue campagne et le retrait de ses meilleures troupes vers d'autres fronts. Hitler refusa cependant d'autoriser une retraite tactique. Le 27 janvier, l'armée de l'Axe défia les ordres et se retira malgré tout. Staline déclara officiellement la fin du blocus de Léningrad. Environ un million de civils périrent pendant le siège, de maladie, de faim ou sous les balles de l'ennemi. 620 000 militaires soviétiques moururent ou furent capturés pendant la défense de la ville.

Suites

L'opération Barbarossa entraîna pour les armées de l'Axe des pertes insoutenables en hommes et en matériel. L'Armée rouge ne fut pas rapidement détruite comme prévu, mais au contraire, elle se montra toujours prête à combattre. Au cours d'une longue guerre d'usure, dont Léningrad devint le symbole ultime, les capacités largement supérieures de l'URSS à reconstituer les pertes firent qu'Hitler ne put jamais remporter la victoire sur le front Est. En mai 1945, Berlin fut finalement occupée par l'URSS et l'Allemagne capitula. La guerre germano-soviétique fit plus de morts que tout autre théâtre de la Seconde Guerre mondiale.