L'Érythrée, située sur la côte de la mer Rouge de la Corne de l'Afrique, était la colonie "première née" de l'Italie. Le potentiel d'un centre commercial et d'une base navale à Assab attira les intérêts italiens dès 1869. Le Royaume d'Italie n'institua toutefois officiellement la "colonie d'Érythrée" qu'en 1890.

L'intérêt de l'Italie pour l'Érythrée se raviva sous Benito Mussolini (1883-1945), qui était déterminé à élever l'Italie fasciste au rang des autres grandes puissances. La colonie servit alors de tremplin à l'invasion de l'Éthiopie en 1935-1936. L'Érythrée devint une partie de l'Afrique orientale italienne et fut la colonie italienne la plus durable jusqu'à ce qu'elle ne soit occupée par les Britanniques en 1941. L'Érythrée fut ensuite absorbée par l'Éthiopie et n'obtint son indépendance qu'en 1991.

Pourquoi l'Italie a-t-elle choisi l'Érythrée?

Durant l'époque de l'impérialisme (traditionnellement identifiée entre 1870 et 1914), de nombreuses puissances européennes étendirent leur contrôle politique, militaire et économique sur une grande partie du monde. Dans ce contexte, l'Italie faisait figure de retardataire: alors que d'autres pays tentaient de valoriser leurs possessions, l'Italie se lançait encore dans de nouvelles conquêtes. La première colonie italienne, l'Érythrée, ne fut officiellement constituée qu'en 1890, mais il s'agissait là d'une déclaration formelle qui faisait suite à 21 ans de présence italienne dans la région.

L'ouverture du canal de Suez en 1869 eut un impact important sur la trajectoire du colonialisme italien. Le canal reliait la mer Méditerranée à l'océan Indien en passant par la mer Rouge, remodelant ainsi le commerce maritime mondial et facilitant les connexions entre les empires européens et leurs colonies. C'est pourquoi de nombreux pays commencèrent à établir et à renforcer leurs bases le long des côtes de la mer Rouge et du golfe d'Aden. La Grande-Bretagne avait déjà occupé Aden en 1839 et l'île de Périm en 1857, qui feraient plus tard partie du Protectorat d'Aden (1872-1963) ; la France était déjà présente dans ce qui allait devenir le Somaliland français (ou Côte française des Somalis, 1884-1967); l'Égypte contrôlait le Soudan depuis 1820 et, en 1865, elle obtint de l'Empire ottoman (dont l'Égypte faisait formellement partie) le port de Massaua. La mer Rouge devint rapidement l'une des zones géopolitiques les plus disputées au monde.

Ce qui est aujourd'hui connu sous le nom d'Érythrée était alors un territoire disputé par diverses puissances en raison de sa position stratégique. La région avait été officiellement sous le contrôle de l'Empire éthiopien, en tant que royaume subordonné appelé Medri Bahri, puis de l'Empire ottoman. Le contrôle ottoman n'était que nominal, et certaines parties de la région étaient encore gouvernées par des entités locales, comme le sultanat d'Aussa.

Les nouvelles opportunités offertes par le canal titillèrent les ambitions de Giuseppe Sapeto (1811-1895), un ancien prêtre qui avait été missionnaire dans la Corne de l'Afrique dans la première moitié du XIXe siècle. Sapeto élabora un projet de port maritime en mer Rouge qui pourrait assurer le commerce italien. Le projet retint l'attention du gouvernement italien, dirigé par Luigi Menabrea (1809-1896). Les rêves de Sapeto furent accueillis favorablement tant par la Couronne italienne que par des groupes de marchands et de constructeurs de navires du nord de l'Italie. Ce soutien conduisit le gouvernement à confier à Sapeto la mission d'explorer les côtes de la mer Rouge afin d'acheter une base navale appropriée pour l'Italie. Après avoir écarté deux localités de la côte arabe, Khur Amera et Cheikh Saïd, parce qu'elles étaient déjà occupées, la mission se dirigea vers la côte africaine. Le choix final se porta sur Assab, un petit village de pêcheurs. Le 15 novembre 1869, Sapeto signa avec les deux sultans autoproclamés de Rehayto, les frères Ibrahim et Hassan ibn Ahmad, une convention par laquelle il s'engageait à acheter la baie d'Assab.

Implication du gouvernement italien et soutien britannique

Le gouvernement italien ne souhaitait pas s'impliquer directement dans cette aventure coloniale. Tant le premier ministre Menabrea que son successeur Giovanni Lanza (1810-1882) craignaient de provoquer une réaction de la part d'autres pays plus puissants. Le gouvernement fit appel à l'armateur Raffaele Rubattino (1810-1881), lui demandant d'acquérir la baie en son nom, sous prétexte d'en faire une base commerciale privée. Le 11 mars 1870, Rubattino conclut l'accord. C'est ainsi que commença le colonialisme italien en Afrique. En fait, pendant huit ans, Assab fut abandonnée: Rubattino n'avait aucun intérêt à maintenir la base et les différents gouvernements qui se succédèrent jusqu'aux années 1870 ne trouvèrent aucune utilité particulière à cette micro-colonie. Dans le même temps, l'Égypte ne resta pas passive face à cette intrusion italienne dans la Corne de l'Afrique. Quelques jours seulement après le départ de Sapeto, des troupes égyptiennes pénétrèrent dans la baie pour protester contre l'occupation. Cependant, Rubattino dut à nouveau s'occuper d'Assab: après le refus de la Chambre des députés italienne de financer son projet de prolongement d'une ligne maritime, il tenta alors de convaincre le gouvernement qu'Assab pourrait être utile pour y faire converger le commerce éthiopien et le transformer en un port important. Le nouveau gouvernement dirigé par Benedetto Cairoli (1825-1889) encouragea une expédition pour la réoccupation d'Assab. Cairoli n'informa pas le Parlement, mais chercha à obtenir l'approbation du Royaume-Uni. Rubattino, escorté par une canonnière britannique, arriva à Assab et signa un nouvel accord - toujours sous son nom - avec le sultan local le 15 mars 1880.

Mais pourquoi les Britanniques étaient-ils intervenus? Une nouvelle phase du colonialisme italien s'était ouverte après le Congrès de Berlin (1878), qui avait porté atteinte à l'intégrité de l'Empire ottoman, entraînant un regain d'efforts de la part de la France en Méditerranée, suivi de nouvelles ambitions coloniales de la part de l'Allemagne. Dans les années 1880, Londres, surchargée par ses engagements en tant que puissance mondiale, décida de s'appuyer sur un partenaire de second rang dans la Corne de l'Afrique, capable d'éviter les intrusions allemandes ou françaises. C'est d'ailleurs grâce à la "bienveillante" approbation britannique que, le 10 mars 1882, le gouvernement italien s'empara d'Assab, qui devint ainsi une possession italienne officielle et non plus une propriété privée. L'implication officielle de l'Italie marqua le début d'une politique coloniale beaucoup plus audacieuse. Elle était à nouveau la conséquence de la situation internationale de l'époque. En 1881, la France imposa un protectorat sur la Tunisie, une région qui avait toujours été un objectif des aspirations coloniales italiennes. La frustration engendrée par la "claque de Tunis" et la nouvelle vague de colonialisme européen impulsée par la conférence de Berlin (1884-1885), qui formalisa et réglementa la "ruée vers l'Afrique", encouragèrent l'expansion italienne. Par ailleurs, l'Égypte fut contrainte de desserrer ses liens avec la Corne de l'Afrique, en raison de son implication dans la guerre des mahdistes, une révolution menée par un mouvement islamique qui cherchait à renverser le contrôle égyptien sur le Soudan, puis à déclencher une guerre impliquant la Corne de l'Afrique (1881-99).

Premier affrontement avec l'Éthiopie

Bénéficiant toujours de la bienveillance britannique, le premier ministre Pasquale Stanislao Mancini (1817-88) ordonna en 1885 l'occupation de la ville de Massaua, un port de la mer Rouge. En réalité, le projet de Mancini était beaucoup plus ambitieux. Mancini était convaincu qu'une implication italienne dans la mer Rouge pouvait représenter la "clé de la Méditerranée" (Mancini, 1885): le rêve d'une coopération anglo-italienne au Soudan était la première étape du plan de Mancini visant à étendre la coopération italo-britannique à la mer Méditerranée. Les maigres résultats de l'expédition militaire qui s'ensuivit provoquèrent la chute du gouvernement de Mancini, qui avait été vivement critiqué au Parlement pour l'inutilité de l'opération. Néanmoins, les troupes italiennes en Afrique maintinrent une attitude hostile, s'emparant d'une série de villages dans une action considérée comme une menace par leur voisin, l'Empire éthiopien.

L'Abyssinie, nom fréquemment donné à l'Empire éthiopien, avait toujours été sous-estimée par l'Italie. À l'époque, il était dirigé par le Négus (empereur) Yohannes IV (1837-89), qui était confronté à la fois à la guerre des mahdistes à la frontière avec le Soudan et à des turbulences internes. L'un des plus importants vassaux de l'Empire, le roi du Shewa Ménélik II (1844-1913), était considéré par les Italiens comme l'un de leurs alliés à l'intérieur de l'Éthiopie, capable de saper l'autorité et la cohésion interne du Négus.

Néanmoins, Ras Alula Engeda (1847-1897), l'un des plus puissants chefs militaires éthiopiens et gouverneur de la province où les troupes italiennes avaient commencé l'offensive, attaqua et anéantit à Dogali un bataillon de 500 soldats italiens le 27 janvier 1887. Bien que l'opération ait été entièrement une initiative personnelle du Ras Alula, l'Italie décida de répondre par une expédition militaire contre l'Éthiopie. 20 000 hommes sous le commandement d'Alessandro di San Marzano (1830-1906) furent déployés en 1887. Entre-temps, le diplomate Pietro Antonelli (1853-1901) signe un traité secret de neutralité avec Ménélik, dans l'espoir d'affaiblir la position éthiopienne. Malgré la mobilisation, la guerre prit une tournure inattendue, car Yohannes décida de retirer son armée, pourtant plus importante que celle des Italiens, pour faire face aux mahdistes. Cette décision coûta la vie à Yohannes, qui mourut lors de la bataille de Gallabat (alias Bataille de Metemma) en 1889.

La mort de Yohannes IV ouvrit la lutte pour sa succession au trône, revendiquée par deux parties. Ras Mangesha Yohannes avait été nommé héritier par Yohannes mourant et il était soutenu par Ras Alula. Le prétendant rival était Ménélik, soutenu par les Italiens et bénéficiant de l'allégeance de la majorité des dignitaires éthiopiens. Ménélik remporta le conflit et fut couronné en 1889. L'Italie signa avec le nouvel empereur le traité de Wouchalé (1889) qui espérait promouvoir les bonnes relations et le commerce entre l'Italie et l'Éthiopie. Cependant, ce traité serait à l'origine de l'un des conflits les plus importants entre les deux pays, car les Italiens affirmaient qu'il établissait un protectorat sur l'Éthiopie. Le malentendu, intentionnel ou non, provenait d'une différence d'interprétation entre la traduction amharique et italienne du texte sur l'article 17, qui permettait à l'Éthiopie d'utiliser l'Italie à des fins de diplomatie internationale.

Naissance de la colonie et bataille d'Adoua

Entre-temps, le premier ministre italien Francesco Crispi (1818-1901) plaidait vigoureusement en faveur d'un rôle plus important de l'Italie parmi les grandes puissances. Sa politique étrangère sans scrupules associait une militarisation croissante à un activisme colonial. À cet égard, Crispi fut le premier à justifier l'expansionnisme italien, à savoir la nécessité de combiner les politiques expansionnistes avec l'émigration. Dans ces années caractérisées par une migration massive des Italiens du sud vers le nord de l'Italie, l'Afrique pouvait constituer une source alternative de terres pour les paysans pauvres. Le lien entre colonialisme et émigration serait repris plus tard par le fascisme, son chef Benito Mussolini soulignant la recherche d'une "place au soleil" pour l'Italie. Pour en revenir à Crispi, il institua officiellement en 1890 la colonie érythréenne, avec Massaua pour capitale. Le nom d'Érythrée s'inspirait du nom grec ancien de la mer Rouge, Erythra.

En fait, Ménélik réussit à éviter toute ingérence de l'Italie et, en 1893, il dénonça la revendication italienne d'un protectorat sur son empire. Le contrôle italien s'étendit aux villes d'Asmara et de Keren, et son influence se projeta à l'intérieur de l'Éthiopie, dans la région du Tigré. Le nouveau gouverneur de l'Érythrée, le général Baldassarre Orero (1841-1914), était tellement convaincu de la faiblesse de l'Abyssinie qu'il décida de marcher vers la ville d'Adoua, qui revêtait une importance religieuse particulière pour l'Église orthodoxe éthiopienne, la principale confession de l'Éthiopie. Pour cette initiative non autorisée, Orero fut démis de ses fonctions et remplacé par le général Antonio Gandolfi (1835 -1902), puis par un ami proche de Crispi, Oreste Baratieri (1841-1901). Les ambitions de Baratieri dépassèrent toutefois les troupes dont il disposait et il provoqua le puissant voisin avec plusieurs expéditions militaires au-delà de la frontière. Le nouveau gouverneur pensait pouvoir menacer la stabilité de l'Empire éthiopien en occupant rapidement le Tigré et, en 1895, il commença l'invasion. La situation devint rapidement incontrôlable: les chefs éthiopiens alliés à l'Italie se retirèrent, ce fut alors la confusion la plus totale au sein des commandements militaires et les troupes italiennes commencèrent à subir des pertes importantes.

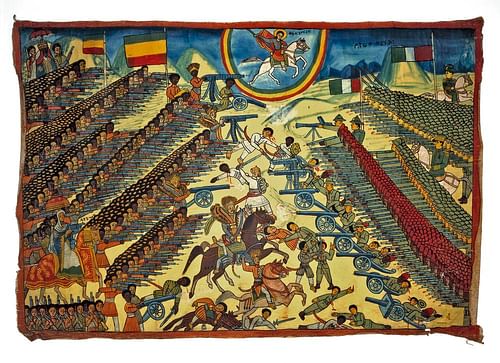

Le 1er mars 1896, l'impensable se produisit: sur le champ de bataille d'Adoua, les troupes italiennes furent lourdement défaites, avec environ 6 000 morts et plus de 3 000 soldats capturés. C'était la pire défaite d'une armée européenne dans toute l'histoire du colonialisme. Il s'ensuivit un séisme politique: Le cabinet de Crispi tomba, l'Éthiopie obtint des décennies de pleine souveraineté après une bataille qui devint un symbole pour les Africains et les Noirs en général. La bataille devint également un traumatisme collectif pour l'Italie, ouvrant la voie à des sentiments revanchards qui culminèrent avec l'invasion fasciste de l'Éthiopie en 1935.

Gestion de la colonie

La colonie d'Érythrée devint un véritable marigot colonial. Ferdinando Martini (1841-1928), le premier gouverneur civil, se vit confier la mission précise de faire oublier l'Érythrée aux Italiens. Malgré le déclassement, Martini commença à reconstruire la colonie à partir de 1898, en rédigeant le premier Ordinamento, un code pour l'Érythrée qui subordonnait le pouvoir militaire à l'autorité civile, en élaborant un budget annuel et en essayant, sans grand succès, de lancer des investissements dans les infrastructures de la colonie. Dans l'ombre du désintérêt général pour l'Érythrée, les personnalités des gouverneurs commencèrent à émerger. Le gouvernement paternaliste de Martini, qui s'identifiait à la colonie au point d'écrire "Je suis la colonie" (Martini, 328), ne changea guère les relations avec les sujets de la colonie, à l'égard desquels il usait d'une poigne de fer même s'ils étaient alignés sur lui. Les relations avec l'Éthiopie s'améliorèrent. Ménélik, après avoir élargi les relations internationales de l'Éthiopie et centralisé le pouvoir, entretint de bonnes relations avec Martini, qui préférait mener une politique de bon voisinage avec l'Éthiopie plutôt que de chercher à se venger. Cependant, la santé de Ménélik déclinait et de nombreux pays craignaient une transition tendue après sa mort imminente. En 1906, le Royaume-Uni, l'Italie et la France signèrent un traité tripartite qui délimitait leurs zones d'influence respectives en Éthiopie.

Les années suivantes virent peu de changements en Érythrée, malgré un regain d'assurance dans le débat public italien dû au développement d'un lobby colonial en Italie, qui visait à préparer et à mobiliser l'opinion publique. L'invasion italienne de la Libye en 1911 et la Première Guerre mondiale (1914-18) ralentirent même l'évolution de la colonie, car les meilleurs soldats furent envoyés au combat et le manque de main-d'œuvre empêcha tout développement des infrastructures. Les conséquences de la Grande Guerre représentèrent une grande déception pour l'Italie qui avait espéré recevoir une compensation coloniale en vertu du traité de Versailles de 1919. Un changement de style radical s'opéra avec Mussolini, qui accordait une importance particulière aux questions coloniales. Mussolini cherchait à présenter l'Italie comme une grande puissance et voulait se venger de l'humiliation de Versailles.

Cette nouvelle posture encouragea fortement les fonctionnaires coloniaux comme Jacopo Gasparini (1879-1941), gouverneur de l'Érythrée depuis 1923, un an après la prise de pouvoir par le fascisme. Gasparini encouragea un effort diplomatique personnel en direction du Yémen, dirigé depuis 1918 par l'imam Yahya Mohammed Hamid ed-Din (1869-1948), qui s'opposait ouvertement au protectorat britannique d'Aden. Gasparini gagna la sympathie de l'imam et parvint à conclure avec le Yémen, en 1926, un traité qui faisait de l'Italie son principal partenaire politique et économique. Les Britanniques craignaient que l'Italie ne crée son propre "canal de Suez" entre les côtes de l'Érythrée et du Yémen, qui menait des guerres dans la péninsule arabique grâce à l'achat d'armes italiennes. Le projet d'une Érythrée plus autonome, devenant un centre d'irradiation de la politique italienne en mer Rouge et dans la Corne, fut rapidement stoppé par Rome, qui craignait que cela ne compromette les bonnes relations qui existaient alors entre l'Italie fasciste et la Grande-Bretagne. À partir de ce moment, le rôle de l'Érythrée fut réorienté exclusivement comme base pour le lancement d'une attaque et l'occupation subséquente de l'Éthiopie en 1936.

Colonialisme italien et identité érythréenne

Un aspect important de la relation entre le colonisateur et le colonisé est le rôle des troupes indigènes. Les Ascari, troupes érythréennes au service de l'Italie, apportèrent un soutien fondamental dans de nombreuses campagnes militaires, notamment en Libye, en Somalie et en Éthiopie. Néanmoins, ils ne pouvaient pas gravir les échelons de l'armée. Avec l'occupation de l'Éthiopie en 1936, l'Érythrée et le Somaliland italien faisaient partie de l'Afrique orientale italienne (Africa Orientale Italiana, AOI). Dans le plan de Mussolini, l'Érythrée était destinée à devenir le cœur industriel de l'AOI. Dans les années 1920 et 1930, la colonie connut une transformation impressionnante, avec une augmentation de l'immigration de colons italiens. En 1945, après la capitulation des colonies italiennes, il restait près de 40 000 Italiens en Érythrée. La ville d'Asmara, capitale de l'Érythrée à l'époque, fut transformée en "petite Rome", avec un processus d'urbanisation et de modernisation caractérisé par un style architectural moderniste qui a été déclaré en 2017 site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

La colonie naissante fut cependant la première à être attaquée par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-45). En 1941, après la chute de la ville de Keren, l'Érythrée fut rapidement occupée par les troupes britanniques, qui y maintinrent une administration militaire jusqu'en 1949, puis un protectorat sous l'égide de l'ONU jusqu'en 1952, date à laquelle l'Érythrée fut cédée à l'Éthiopie. Des décennies de colonisation italienne, avec des politiques raciales qui avaient divisé les groupes et la création d'une frontière artificielle entre l'Éthiopie et l'Érythrée, conduisirent à une cohabitation difficile. Le colonialisme italien eut des répercussions incontestables sur la formation de l'identité érythréenne. Après une tentative ratée de fédéralisation, l'Érythrée fut transformée en province éthiopienne et, depuis les années 1960, la région fut caractérisée par un état de guerre continu qui culmina en 1991 avec l'indépendance de l'Érythrée.