La révolte des Bataves fut une rébellion du peuple batave contre les Romains en 69-70 apr. J.-C. Après les premiers succès de leur commandant Julius Civilis, les Bataves furent finalement vaincus par le général romain Quintus Petillius Cerialis.

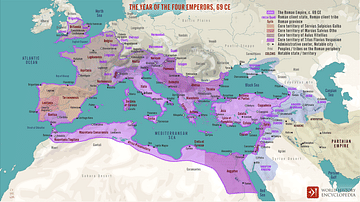

L'année des quatre empereurs

Un siècle s'était écoulé depuis que l'empereur Auguste (27 av. J.-C. - 14 apr. J.-C.) avait transformé la république romaine en monarchie, et les habitants de l'empire avaient fini par s'habituer à un régime autoritaire. Tant que l'empereur était un homme compétent, comme Auguste, Tibère ou Claude, le nouveau système de gouvernement fonctionnait raisonnablement bien. Cependant, dès l'instant où l'empire tombait aux mains d'hommes de moindre envergure, des problèmes surgissaient immanquablement.

Sous le règne de Néron (54-68 apr. J.-C.), les provinces étaient paisibles et prospères, mais les sénateurs, qui étaient en tant que gouverneurs responsables des provinces, furent durement affectés lorsque l'empereur commença à se comporter en despote. L'un d'entre eux était Gaius Julius Vindex, un prince aquitain qui avait rejoint le Sénat et était désormais gouverneur de la Gaule lyonnaise. Au cours de l'hiver 67/68, il décida de mettre fin à l'oppression. En tant que sénateur, il tenta de le faire de manière constitutionnelle, et chercha donc d'abord un digne successeur au trône. En avril 68, il trouva son homme : le gouverneur de la Tarraconaise, Servius Sulpicius Galba. Il déclencha alors une insurrection.

La révolte de Vindex fut un désastre. Le commandant des légions romaines de la province de Germanie supérieure, Lucius Verginius Rufus, craignant un soulèvement des indigènes en Gaule, ordonna à ses hommes de marcher du Rhin à Besançon, où les rebelles avaient établi leur quartier général. Vindex fut incapable d'expliquer ses motivations et, après avoir perdu la bataille de la propagande, il perdit la vraie bataille et la vie.

Pendant ce temps, Néron, pris de panique, s'était rendu impossible. En juin, le Sénat avait reconnu Galba comme nouveau dirigeant de l'empire et Néron s'était suicidé. Cependant, les soldats des armées du Rhin en Germanie inférieure et supérieure ne partageaient pas la joie quasi universelle qui avait suivi la mort du tyran. Ils pensaient avoir accompli leur devoir de la plus belle manière en réprimant la révolte de Vindex, mais ils découvraient à présent que leurs actes de bravoure étaient interprétés comme une tentative d'entraver l'accession au pouvoir de Galba. Le fait que Verginius Rufus ait été immédiatement remplacé (par Marcus Hordeonius Flaccus) n'avait guère contribué à apaiser leur mécontentement.

La population indigène fit plus ou moins la même découverte. Elle s'était prudemment rangée du côté des légions du Rhin, mais était désormais suspecte aux yeux de l'empereur. Par exemple, Galba licencia la cavalerie batave qui protégeait la vie de l'empereur. Ce licenciement déshonorant ne contribua pas davantage à améliorer la situation en Rhénanie.

En janvier 69 apr. J.-C., la crise atteignit son paroxysme lorsque les soldats de l'armée de Germanie inférieure proclamèrent leur commandant, Aulus Vitellius, empereur. Comme Néron, Galba était incapable de faire face à un rival. Il cèda à la panique, insulta d'importants sénateurs et s'attira la colère des soldats de la garde prétorienne, qui le lynchèrent sur le Forum. Il fut remplacé par un riche sénateur nommé Marcus Salvius Othon, qui hérita de la guerre contre Vitellius.

Il ne profita pas longtemps de sa position. Les négociations entre les deux empereurs échouèrent et l'armée d'Othon ne fit pas le poids face aux soldats expérimentés de Vitellius, qui avait en outre reçu le soutien des légions de Germanie supérieure et de Bretagne. En avril, Othon fut vaincu dans la plaine du Pô et se suicida.

Vitellius était désormais le seul dirigeant du monde romain. Cependant, il avait emmené une grande armée avec lui en Italie et n'avait laissé derrière lui qu'un quart de ses légionnaires. Le Rhin était donc laissé pratiquement sans surveillance. Presque immédiatement après avoir occupé Rome, Vitellius y fit revenir un certain nombre d'unités militaires.

Parmi celles-ci se trouvaient huit unités d'infanterie auxiliaire bataves qui avaient combattu courageusement dans les plaines du Pô. Ils avaient déjà atteint Mogontiacum (Mayence) lorsqu'ils reçurent l'ordre de retourner en Italie. Une fois de plus, ils durent aider Vitellius, cette fois dans sa lutte contre un nouveau prétendant, le commandant des forces romaines en Judée, Titus Flavius Vespasianus, plus connu sous le nom de Vespasien. Après Galba, Vitellius et Othon, il fut le quatrième empereur de la longue mais singulière année 69 apr. J.-C.

Le complot

Vitellius était devenu empereur et avait besoin de soldats pour se défendre contre le général Vespasien, qui marchait sur Rome depuis la Judée. Huit unités d'infanterie auxiliaire batave étaient en route pour l'Italie, mais l'empereur avait besoin d'encore plus d'hommes. Il ordonna donc au commandant de l'armée du Rhin, Marcus Hordeonius Flaccus, de lui envoyer des troupes supplémentaires.

Notre principale source en ce qui concerne les événements survenus au cours des années 69 et 70 apr. J.-C., les 'Histoires' de l'historien romain Tacite (c. 55-c. 120 apr. J.-C.), est extrêmement négative à l'égard du général Flaccus. Ce dernier y est décrit comme indolent, peu sûr de lui, lent et responsable des défaites romaines de 69. Cependant, dans sa description de la révolte des Bataves, il oppose constamment les Romains civilisés, mais décadents, et les Bataves, sauvages mais nobles (un stratagème qu'il utilise également dans ses Origines et coutumes des Germains). Son portrait idéalisé du chef des Bataves, le courageux Julius Civilis, est symétrique à la représentation de Flaccus en tant que défaitiste incompétent. Ce sont des stéréotypes extrêmes.

Bien sûr, il est possible que Flaccus ait réellement été incompétent, mais si nous passons outre aux jugements personnels de Tacite et examinons attentivement les actions du commandant de l'armée du Rhin, il n'y a aucune raison de douter qu'il ait été un commandant compétent qui a fait de son mieux dans une situation très difficile. Le moins que l'on puisse dire en faveur de Flaccus, c'est qu'il a su percevoir l'agitation des Bataves et compendre le danger qui se profilait à l'horizon. Il refusa donc de soutenir Vitellius, estimant qu'il était malavisé de retirer davantage de soldats de la frontière.

Après le refus de Flaccus, Vitellius exigea le recrutement de nouveaux soldats. Cette mesure était destinée à dissuader toute rébellion future et aurait pu fonctionner, mais cette menace resta sans effet sur les Bataves, car il n'y avait pas de troupes dans les environs pour la mettre en œuvre. À ce sujet, Tacite écrit :

Vitellius avait ordonné des levées parmi les Bataves. Cette charge, déjà pesante en elle-même, était aggravée par l'avarice et la débauche des agents du pouvoir ; ils enrôlaient des vieillards et des infirmes, pour en tirer une rançon et les renvoyer. Dans ce pays les enfants sont généralement de haute taille ; ils enlevaient les plus beaux pour d'infâmes plaisirs. Les esprits se soulevèrent, et des hommes apostés pour souffler la révolte persuadèrent au peuple de se refuser aux levées.

[Tacite, Histoires, 4.14 ;

tr. Burnouf, Remacle]

Les Bataves vivaient le long des grands fleuves des Pays-Bas, sur une grande île située entre le Waal et le Rhin. (Leur nom a survécu dans le nom actuel de l'île, Betuwe.) L'île était un pays relativement pauvre, qui ne pouvait pas être exploité financièrement par les Romains. Par conséquent, les Bataves ne contribuèrent à l'empire qu'en hommes et en armes : huit unités d'infanterie auxiliaire batave, un escadron de cavalerie et, jusqu'à ce que Galba les renvoie, la garde personnelle montée de l'empereur. Des recherches démographiques ont permis de conclure que chaque famille batave avait au moins un fils dans l'armée. Il était pratiquement impossible de recruter plus d'hommes, ainsi, il n'est pas surprenant que les agents recruteurs aient appelé les vieux, les inaptes et les jeunes. Tacite poursuit son récit de plus belle.

Civilis, sous prétexte de donner un festin, réunit dans un bois sacré les principaux de la nation et les plus audacieux de la multitude. Quand la nuit et la joie eurent échauffé les imaginations, il commença par célébrer la gloire de la patrie ; puis il énumère les injustices, les enlèvements, et tous les maux de la servitude. "Ce n'est plus comme autrefois en alliés qu'on les traite, mais en esclaves".

[Tacite, Histoires, 4.14 ; trad. Burnouf, Remacle]

Julius Civilis était un citoyen romain et un membre de la famille royale qui avait autrefois régné sur les Bataves. Plus tard, la constitution avait changé et ils s'étaient retrouvés affublés d'un summus magistratus ('plus haut magistrat'), mais la famille de Civilis était toujours très importante et influente. Il avait combattu dans l'une des unités auxiliaires bataves de l'armée romaine lors de l'invasion de la Grande-Bretagne par Claude, et commandait toujours une unité. Tacite le qualifie 'd'exceptionnellement intelligent pour un barbare', ce qui est une expression courante que les auteurs romains utilisaient pour décrire les non-Romains qui les avaient surpris (par exemple, l'auteur romain Velleius Paterculus utilise plus ou moins les mêmes mots pour décrire Arminius, qui avait vaincu les Romains dans la forêt de Teutoburg ; et l'auteur grec dit la même chose du Thrace Spartacus).

Julius Civilis et son frère Claudius Paulus - encore un nom qui montre que l'homme possédait la citoyenneté romaine - avaient été arrêtés en 68 apr. J.-C. pour trahison. Selon Tacite, l'accusation était fausse. Nous ne connaissons pas la nature exacte de l'accusation, mais nous connaissons le résultat : Paulus fut exécuté et Civilis fut gracié lorsque Galba devint empereur. Dans les dernières semaines de l'année 68, Civilis était retourné dans la région connue plus tard sous le nom de Germanie inférieure, où il fut de nouveau arrêté et conduit devant le nouveau gouverneur, Vitellius. Cette fois, il n'y a aucune raison de douter que Civilis ait été coupable de conspiration ; cependant, Vitellius l'avait gracié en signe de bonne volonté envers les Bataves. Il espérait ainsi obtenir le soutien de leurs huit unités auxiliaires. Quelques semaines plus tard, les soldats se rangèrent effectivement du côté de Vitellius et, comme nous l'avons déjà vu, ils prirent part à la marche sur Rome.

Le banquet dans le bosquet sacré montre que les Bataves n'étaient que partiellement romanisés, ou c'est ce que Tacite veut nous faire croire. Sinon, ils se seraient réunis dans une enceinte municipale. Les propos de Tacite rappellent ce qu'il écrit dans ses Origines et coutumes des Germains.

D'un autre côté, la réconciliation des ennemis, l'alliance des familles, le choix des chefs, la paix, la guerre, se traitent communément dans les festins sans doute parce qu'il n'est pas de moment où les âmes soient plus ouvertes aux inspirations de la franchise ou à l'enthousiasme de la gloire. Cette nation simple et sans artifice découvre dans la libre gaîté de la table les secrets que le coeur renfermait encore ; la pensée de chacun, ainsi révélé et mise à nu, est discutée de nouveau le lendemain, et l'un et l'autre temps justifie également son emploi : on délibère lorsqu'on ne saurait feindre ; on décide quand on ne peut se tromper.

[Tacite, Origines et mœurs des Germains, 22; trad. Burnouf, Remacle]

Cette description de la méthode de consultation germanique est très suspecte. Comme tous les auteurs grecs et romains, Tacite était obsédé par l'opposition entre civilisation et barbarie. Les Romains et les Grecs se considéraient comme civilisés et, comme ils vivaient au centre du disque terrestre, on pouvait raisonnablement supposer que seuls les sauvages habitaient aux confins de la terre. Comme les Grecs et les Romains vivaient dans les plaines fluviales, il était évident que les barbares habitaient dans les montagnes et les forêts. (Voir ci-dessous ; Tacite décrit même la côte néerlandaise comme rocheuse ; Annales, 2.23.3) Cela explique pourquoi les Romains et les Grecs mentionnent toujours les forêts, même lorsqu'il n'y en avait pas du tout. En fait, la recherche sur le pollen a montré que la région des rivières néerlandaises était à peine boisée à l'époque romaine. Cela ne signifie pas qu'il n'y a jamais eu de banquet dans un bosquet sacré, mais que la prudence est de rigueur en la matière. Tacite veut montrer que les Bataves étaient de nobles sauvages, et ne dit pas nécessairement la vérité.

Une autre caractéristique des descriptions anciennes de peuples lointains est qu'elles se ressemblent souvent - après tout, ils vivaient tous aux confins de la terre. La coutume de rendre un double jugement - l'un en état d'ivresse, l'autre sobre - se retrouve également dans une autre source, les Histoires du Grec Hérodote d'Halicarnasse (1.133), qui affirme à juste titre qu'il s'agit d'une coutume perse. Encore une fois, cela ne signifie pas que les Germains ne se consultaient pas en état d'ébriété, mais cela nous incite à la prudence lorsque nous lisons les Histoires extrêmement tendancieuses de Tacite.

Les causes de la rébellion

Il est trop facile d'expliquer la révolte des Bataves par les deux motifs que nous avons évoqués dans la partie précédente de cet article: le recrutement forcé (voir plus haut) et la présence d'un prince rancunier. Il doit y avoir une cause plus profonde; après tout, si les Bataves s'étaient vraiment accommodés de la domination romaine, ils auraient sans doute accepté le recrutement forcé comme une mesure certes désagréable, mais temporaire, et n'auraient pas probablement pas rallié la cause de Julius Civilis. Nous sommes bien obligés d'admettre que nous ne savons pas quelle est cette cause profonde, mais nous pouvons néanmoins émettre quelques hypothèses plausibles et dresser une liste des facteurs qui y ont contribué.

Tout d'abord, Julius Civilis avait au moins deux motifs personnels puissants. Tacite mentionne l'exécution - peut-être illégale - du frère de Civilis, Paulus, ce qui serait une raison suffisante pour quiconque de chercher à se venger. Un autre motif aurait pu être le rétablissement du pouvoir royal. Comme nous l'avons déjà vu (voir plus haut), Julius Civilis appartenait à la famille dirigeante des Bataves, et ses ancêtres avaient été rois. Il est impossible que l'idée de restauration n'ait pas traversé l'esprit de Civilis à un momment donné. Ce motif n'est cependant pas mentionné par Tacite.

Il cite cependant un discours du chef des Bataves, dans lequel il présente les pratiques de recrutement abusives comme la preuve que les Romains ne considéraient pas les Bataves comme des alliés, mais comme des sujets ('l'alliance n'est plus respectée selon les anciennes conditions : nous sommes traités comme des biens mobiliers'). Malheureusement, nous ne pouvons pas prouver que Civilis avait vraiment tenu de tels propos, et nous avons le droit d'en douter. Après tout, comment Tacite aurait-il pu savoir ce que Civilis avait dit? En outre, la corruption des magistrats romains décadents est l'un des thèmes principaux de Tacite. Nous pouvons raisonnablement supposer que le discours de Civilis, dans lequel il met l'accent sur la rupture de l'alliance, est une invention. C'est un raisonnement par trop juridique.

Cependant, le recrutement forcé n'en était pas moins un lourd fardeau. En effet, nous avons déjà remarqué précédemment que chaque famille batave comptait au moins un fils dans l'armée et que Vitellius était trop exigeant. Il n'y a donc aucune raison de nier que cela ait pu contribuer au déclenchement de la guerre.

Parfois, Tacite fait dire au chef des Bataves qu'il défend la liberté de ses compatriotes. Malheureusement, dans la littérature antique, les barbares sont toujours assoiffés de liberté. Le motif ainsi invoqué est d'autant plus suspect qu'il offre une complication supplémentaire dans la mesure oû nous ne savons pas ce qu'il faut entendre par 'liberté'. Les Bataves cherchaient-ils une véritable indépendance et autonomie? Ou bien Julius Civilis essayait-il de donner plus de pouvoir à l'élite batave?

Certains éléments de preuve peuvent corroborer la dernière hypothèse. L'ancienne aristocratie des tribus vivant désormais dans l'Empire romain avait reçu la prestigieuse citoyenneté romaine plusieurs générations auparavant. Ceux qui avaient été protégés par Jules César et l'empereur Auguste portaient le nom de famille Julius, suivi d'un nom de famille personnel supplémentaire (par exemple, Julius Civilis). Mais une nouvelle génération devenait influente. Ils avaient reçu la citoyenneté de Tibère, Claude ou Néron, et avaient adopté Claudius comme nouveau nom de famille (par exemple, Claudius Labeo). Il y avait peut-être des tensions entre la première et la deuxième génération, car les 'anciens Romains' n'étaient probablement pas heureux de partager leur pouvoir avec les nouveaux venus; comme nous le verrons plus loin, l'un des ennemis personnels de Julius Civilis était un Claudius. Il est possible que Civilis ait voulu restaurer les droits de l'ancienne aristocratie.

Il y a peut-être eu un motif religieux, car nous savons qu'une prophétesse bructérienne nommée Véléda avait prophétisé la victoire des Bataves. Plus tard, elle fut récompensée par le commandant romain Munius Lupercus (en tant qu'esclave) et le navire amiral de la marine romaine. Cependant, on ne sait pas si elle incita les rebelles ou si elle ne fit simplement que prédire la victoire.

Il convient également de noter que la révolte des Bataves ne fait pas partie des rébellions 'normales' du premier siècle, comme celles de Julius Florus et de Julius Sacrovir en Gaule en 21 apr. J.-C., de la reine Boadicée en Grande-Bretagne en 60 apr. J.-C. et des Juifs en 66 apr. J.-C.: elles étaient toutes causées par des impôts oppressifs. La révolte des Bataves n'a pas été causée par des problèmes financiers. (Il est surprenant que, de tous les peuples du monde, les Néerlandais, peuple obsédé par l'argent, considèrent les Bataves comme leurs ancêtres.)

Il nous reste donc plusieurs facteurs, parfois contradictoires, qui auraient pu jouer un rôle. Julius Civilis voulait venger son frère et peut-être devenir roi; l'ancienne élite tribale voulait peut-être retrouver son ancien pouvoir; et peut-être la tribu dans son ensemble rêvait-elle d'un État indépendant, ce que les Frisons et les Chauci, deux tribus du nord, avaient obtenu en 28 apr. J.-C.. Ce qui les unissait, c'était un ressentiment d'amertume dû à l'enrôlement forcé de ses jeunes gens.

Dans le tourbillon

Julius Civilis commandait toujours l'une des unités auxiliaires des Bataves au service de Rome, et le commandant de l'armée du Rhin, Marcus Hordeonius Flaccus, ne savait pas que Civilis conspirait contre Rome (même s'il sentait que quelque chose se tramait; voir plus haut). Cela offrit une opportunité à Civilis: il incita les Cananefates, la tribu qui vivait entre les Bataves et la mer, à se révolter, espérant que Flaccus l'enverrait réprimer la rébellion. Tacite raconte la façon dont la guerre contre les Romains commença en août 69 apr. J.-C..

Il y avait chez les Canninéfates un homme appelé Brinnon, d'une audace brutale, d'une naissance éclatante. Son père, plus d'une fois rebelle, avait impunément bravé les ridicules expéditions de Caïus. Le nom d'une famille signalée par la révolte fut un titre pour Brinnon : placé sur un bouclier, suivant l'usage du pays, et balancé sur les épaules de ses compagnons, il est proclamé chef; aussitôt il appelle à son aide les Frisons, nation transrhénane, et se jette sur un camp de deux cohortes voisin de l'Océan et le plus à portée de son invasion. Les soldats n'avaient pas prévu cette attaque; et, l'eussent-ils prévue, ils n'étaient pas en force pour la repousser. Le camp fut pris et pillé; l'ennemi tombe ensuite sur les vivandiers et les marchands romains, épars çà et là dans toute la sécurité de la paix. Il menaçait de détruire tous nos postes ; les préfets de cohortes y mirent le feu, ne pouvant les défendre.

[Tacite, Histoires, 4.15; trad. Burnouf, Remacle]

Au nombre des deux camps détruits par Brinno (alias Brinnon) figurait celui de la troisième unité de cavalerie gauloise à Praetorium Agrippinae (aujourd'hui Valkenburg, près de Leyde), où des archéologues ont découvert des traces de brûlis dans le sol. Parmi les autres forts frontaliers détruits par les Romains eux-mêmes, on trouve Traiectum (l'actuelle Utrecht). Un détail révélateur est la découverte d'un trésor de cinquante pièces d'or enterrées là par un officier qui n'avait jamais eu la possibilité de récupérer son argent. (Elles ont été redécouvertes en 1933 dans les ruines de la maison d'un centurion.) Tacite poursuit son récit:

Les drapeaux, les étendards, et tout ce qu'il y avait de troupes, furent réunis dans la partie supérieure de l'île, sous le commandement du primipilaire Aquilins: assemblage qui avait plutôt le nom que la force d'une armée. Vitellius avait enlevé l'élite et le nerf des cohortes, et, ramassant dans les bourgades voisines une foule confuse de Nerviens et de Germains, il avait chargé d'armes ces simulacres de soldats.

[Tacite, Histoires, 4.15 ; trad. Burnouf, Remacle]

Par une heureuse coïncidence, nous connaissons cet Aquilius (alias Aquilins) grâce à une découverte archéologique: un petit disque ou médaillon en argent découvert dans une base de cavalerie (le 'plateau Kops') à l'est de l'Oppidum Batavorum, la capitale des Bataves (l'actuelle Nimègue). Le nom complet de l'homme était Gaius Aquillius Proculus, et il appartenait à la VIIIe légion Augusta, qui n'était pas stationnée dans les provinces germaniques.

Il s'agit d'une découverte très importante, car elle donne raison au général romain Flaccus. En effet, si un centurion aussi expérimenté était présent à Nimègue, c'est que Flaccus avait déjà envoyé des renforts, ce qui ne peut s'expliquer que si l'on suppose qu'il s'attendait à des troubles parmi les Bataves. L'histoire de Tacite selon laquelle l'attaque de Brinno était une surprise est trompeuse: les Romains furent en effet pris au dépourvu parce qu'ils ne s'attendaient pas à une rébellion des Cananefates, mais ils étaient conscients des tensions croissantes.

Civilis, croyant devoir employer la ruse, fut le premier à blâmer nos préfets d'avoir abandonné les forts. "Lui seul, disait-il, avec sa cohorte, étoufferait la révolte des Canninéfates ; chacun pouvait retourner dans ses quartiers d'hiver." Le piège était visible : on sentait que les cohortes éparses seraient plus facilement écrasées, et que le vrai chef de cette guerre n'était pas Brinnon, mais Civilis.

[Tacite, Histoires, 4.16 ; trad. Burnouf, Remacle]

Nous découvrons ici le Tacite le plus malveillant. Il ne mentionne pas le commandant romain qui déjoua le stratagème de Civilis et enquêta sur ce qui se passait, mais il devait toutefois s'agir d'un personnage plus haut placé dans la hiérarchie militaire que Civilis, en d'autres termes, Marcus Hordeonius Flaccus. Dans la suite de l'histoire de Tacite qui est sa description de la défaite d'Aquilius, nous voyons comment les Romains sont renforcés par des navires. Devinons qui était responsable de leur envoi.

Voyant le peu de succès de la ruse, Civilis a recours à la force ; il fait des Canninéfates, des Frisons, des Bataves, trois corps séparés et tous formés en coin. On leur présenta la bataille près du Rhin, les vaisseaux, qu'on avait réunis en ce lieu depuis l'incendie des forts, ayant la proue tournée contre l'ennemi. Après un moment de combat, une cohorte de Tongres passa du côté de Civilis, et nos soldats, déconcertés par cette trahison, tombaient à la fois sous le fer des alliés et sous les coups des rebelles.

[Tacite, Histoires, 4.16 ; ibid]

Les Tongres étaient une tribu romanisée qui vivait à l'est de l'actuelle Belgique, où leur nom a survécu dans la ville de Tongres. Pour les Romains, leur désertion au beau milieu cette bataille (qui dut avoir lieu au sud de l'actuelle Arnhem) était des plus inquiétantes, car elle suggérait que les unités auxiliaires recrutées parmi des tribus par ailleurs loyales pouvaient manquer de loyauté. Cependant, eux et les légions dont les effectifs avaient été réduits étaient les seuls soldats dont Flaccus pouvait disposer. Pire encore, des volontaires des provinces du nord et des tribus germaniques de l'autre côté du Rhin se rangèrent du côté de Civilis.

Cette victoire procura aux ennemis gloire pour le présent, utilité pour l'avenir : elle leur donna des armes et des vaisseaux dont ils manquaient, et leur renommée fut grande dans les Gaules et la Germanie, qui les célébrèrent comme des libérateurs. La Germanie envoya aussitôt leur offrir des secours ; quant aux Gaules, Civilis employait l'adresse et les présents pour gagner leur alliance, renvoyant dans leur patrie les préfets de cohortes prisonniers, donnant aux cohortes elles-mêmes le choix de rester ou de se retirer. Celles qui restaient avaient dans l'armée un poste d'honneur; on offrait aux autres une part de nos dépouilles.

[Tacite, Histoires, 4.17; ibid]

Les Romains se virent dès lors expulsés du pays le long des fleuves Meuse, Waal et Rhin. La base de cavalerie du plateau Kops est le seul camp romain qui ne présente pas de couche de combustion, ce qui suggère que les Romains ont pu le conserver, tout en contrôlant le passage du Waal près de Nimègue.

Jusqu'à cet instant, du côté romain, la guerre avait été menée par des auxiliaires: des troupes légèrement armées recrutées parmi la population indigène et qui ne faisaient pas le poids face aux Bataves, majoritaires. La réponse de Flaccus à leur défaite fut d'envoyer les légions, des fantassins lourdement armés. La Cinquième légion Alaudae et la Quinzième légion Primigenia quittèrent leur base de Xanten, accompagnées de trois unités auxiliaires: les Ubiens de l'actuelle Cologne, les Trévires de l'actuelle Trèves et un escadron de Bataves. Flaccus et le commandant de la force expéditionnaire, un sénateur nommé Munius Lupercus, avaient peut-être des doutes sur l'escadron de Bataves, mais ils savaient qu'il était commandé par un ennemi personnel de Julius Civilis, un homme nommé Claudius Labeo, et ils décidèrent de se fier à sa parole. Fin août, les légions envahirent l'île des Bataves. Quelque part au nord de Nimègue, elles rencontrèrent l'armée batave.

Civilis s'entoura des drapeaux de nos cohortes prisonnières, afin que ses guerriers combattissent en présence de leur gloire, et que le souvenir d'un récent désastre effrayât ses ennemis. Il plaça derrière l'armée sa mère, ses soeurs, les femmes et les enfants de tous ses soldats, pour les exciter à vaincre, ou leur faire honte sils pliaient. Lorsque le chant des guerriers et les, hurlements des femmes eurent retenti sur toute la ligne, il s'en fallut que nos légions et nos cohortes répondissent par un cri aussi ferme. Les cavaliers bataves venaient de découvrir l'aile gauche, en passant à l'ennemi et se tournant aussitôt contre nous. Toutefois, en cet extrême péril, le soldat légionnaire gardait ses armes et ses rangs. Les auxiliaires Ubiens et Trévires, honteusement dispersés, erraient par toute la campagne. Les Germains s'acharnèrent sur eux, et les légions eurent le temps de se réfugier dans le camp nommé Vétéra.

[Tacite, Histoires, 4.18; ibid]

À ce stade, la base du plateau Kops avait été prise par les Bataves. Il est possible que l'absence de traces de violence signifie qu'il s'agissait du camp du régiment de cavalerie batave qui avait changé de camp. Quelle que soit l'interprétation précise, la dernière garnison était désormais retirée du pays des Bataves. Ce fut un coup terrible porté au prestige romain. Une armée d'environ 6 500 hommes, dont des légionnaires, avait été vaincue. Julius Civilis devait être un homme heureux, mais il n'était pas d'humeur généreuse pour autant. Il n'honora pas Claudius Labeo, qui avait pourtant joué un rôle déterminant dans la victoire des Bataves, mais au contraire le fit arrêter. Il détestait toujours son ennemi, l'un des Claudii qui menaçait la position de l'ancienne aristocratie des Bataves (voir plus haut), et l'envoya en exil chez les Frisons, au nord, loin de tout futur théâtre d'opérations.

Quels qu'aient pu être les objectifs de guerre des rebelles, ils avaient été atteints. La présence de centaines de cadavres prouvait sans l'ombre d'un doute que Julius Civilis avait vengé son frère. La tribu avait puni les Romains pour le licenciement déshonorant des gardes du corps impériaux et le recrutement forcé. De plus, les Bataves étaient désormais considérés comme la tribu la plus puissante de la région. Si Julius Civilis voulait être le roi de sa tribu, il n'avait qu'à tendre la main: quiconque avait vaincu deux légions jouissait d'un prestige suffisant pour devenir le chef de n'importe quelle tribu.

Les Bataves avaient gagné leur liberté et savaient que les Romains reconnaîtraient leur indépendance sans exercer de représailles. Civilis était en possession d'une lettre de Vespasien, le commandant des forces romaines en Judée qui s'était révolté contre l'empereur Vitellius. Dans cette lettre, il demandait à Civilis, avec qui il avait combattu pendant les guerres britanniques, de se révolter. De cette façon, Vitellius pourrait employer toutes ses troupes contre Vespasien. Civilis avait fait exactement ce que Vespasien lui avait demandé de faire - bien que pour d'autres raisons - et les Bataves espéraient à juste titre que Vespasien reconnaîtrait leur indépendance. Après tout, l'empereur Tibère avait, dans une situation similaire, en 28, accordé l'autonomie aux Frisons et aux Chauques.

Julius Civilis avait obtenu tout ce qu'il voulait, mais quelques semaines plus tard, il prit la décision fatidique qui devait causer sa perte en moins d'un an.

Le siège de Xanten

Comme nous l'avons vu précédemment, Julius Civilis et les Bataves avaient obtenu tout ce qu'ils voulaient: une indépendance qui serait reconnue par Vespasien (à condition qu'il remporte la guerre civile contre l'empereur Vitellius), et une vengeance pour le recrutement oppressif des Romains et la mort du frère de Civilis.

En revanche, une chose qu'ils n'auraient jamais dû faire fut attaquer la base des deux légions romaines à Xanten, car nul empereur ne pouvait laisser une attaque contre ce symbole de la puissance romaine impunie. Si une seule lance était projetée au-delà des murs du camp des légionnaires, il devenait inévitable qu'une grande armée ne descende du nord pour venger l'humiliation subie. Bien sûr, il fallait d'abord mettre un terme à la guerre civile, mais quel que soit le vainqueur, il serait tenu de punir les assaillants. Tout le monde savait que près de trois ans auparavant, les Juifs avaient attaqué la XIIe légion Fulminata et que les Romains avaient riposté avec férocité. Julius Civilis, qui avait combattu dans les auxiliaires romains et était citoyen romain, devait certainement le savoir.

Et pourtant, à la fin du mois de septembre de l'an 69 apr. J.-C., les Bataves lancèrent une attaque sur Xanten, ou, pour utiliser son nom antique, Vetera. Le moment était bien choisi: deux semaines plus tôt, l'armée des Danubiens s'était rangée du côté de Vespasien et menaçait désormais l'Italie. S'il devait y avoir des représailles romaines, elles seraient reportées quelque temps. Ainsi, Julius Civilis se teignit les cheveux en roux et jura qu'il les laisserait pousser jusqu'à ce qu'il ait détruit les deux légions. Nous ne savons pas ce qui le poussa à signer ainsi sa propre condamnation à mort.

Quelles qu'en aient été les raisons, les Bataves étaient bien préparés, car ils avaient reçu le meilleur des renforts possibles: les huit unités auxiliaires qui avaient combattu pour Vitellius en Italie au printemps avaient été renvoyées pour défendre le Rhin, et avaient été rappelées pour la lutte contre Vespasien (voir ci-dessus). L'année précédente, ils avaient combattu contre les levées de Caius Julius Vindex, et encore plus tôt, ils avaient été stationnés dans la zone de guerre en Grande-Bretagne. Ces hommes savaient se battre et avaient plus d'expérience de la guerre que la plupart des légionnaires. Le messager de Civilis les avait rejoints alors qu'ils marchaient déjà vers les Alpes et les avait facilement convaincus de se ranger du côté des Bataves indépendants.

Avant de parler de l'attaque des Bataves sur Xanten, voyons ce qui est arrivé aux huit unités auxiliaires. Le commandant suprême des forces romaines en Germanie supérieure et inférieure, Marcus Hordeonius Flaccus, leur avait permis de passer Mogontiacum (Mayence).

Hordéonius assembla les tribuns et les centurions, et délibéra s'il réprimerait par la force cette désobéissance ; sa lâcheté naturelle et les terreurs de ses officiers, qu'alarmait la foi douteuse des auxiliaires, et qui se défiaient de légions recrutées à la hâte, le décidèrent à retenir le soldat dans le camp. Bientôt il se repentit, et, blâmé de ceux même dont il avait suivi le conseil, il sembla se disposer à poursuivre. Il écrivit à Hérennius Gallus, commandant de la première légion cantonnée à Bonn, "de fermer le passage aux Bataves ; que lui-même avec son armée les presserait par derrière." Ils pouvaient être écrasés, si Hordéonius d'un côté, Gallus de l'autre, eussent fait marcher leurs troupes et serré les mutins entre deux attaques ; mais Hordéonius abandonna ce projet et avertit Gallus par un autre message de ne pas effaroucher leur retraite.

[Tacite, Histoires, 4.19; ibid]

On ne sait pas exactement ce qui s'est réellement passé. Tacite reproche évidemment à Flaccus de ne pas avoir détruit les huit unités en question, mais les choses étaient plus compliquées qu'il ne l'admet. Il faut se rappeler en effet que la Germanie inférieure, alors menacée par les Bataves, n'était pas une province importante; la Germanie supérieure et la Gaule belgique, en revanche, l'étaient. Flaccus avait probablement voulu cantonner le problème à la périphérie et avait permis aux Bataves de rentrer chez eux. Ainsi, la guerre se serait limitée au nord, où elle ne menaçait pas les intérêts vitaux de Rome. Cette tentative de localiser la guerre là où elle ne faisait pas de dégats aurait pu être une stratégie gagnante, mais, comme nous le verrons plus loin, Flaccus fut assassiné, après quoi tout alla de mal en pis.

Un deuxième point à noter est que les deux armées romaines à Mayence et à Bonna (l'actuelle Bonn) étaient plus petites que les huit unités auxiliaires. Ce n'est que si Flaccus et Gallus étaient capables d'attaquer simultanément qu'ils pouvaient être majoritaires et avoir des chances de remporter la victoire. Flaccus ne pouvait pas se permettre de voir ses deux armées vaincues. Enfin, une guerre de plus grande importance se déroulait en Italie, et il ne pouvait pas trop s'éloigner vers le nord. Il décida donc d'adopter la stratégie suivante: conserver à tout prix la base vitale de Mayence, essayer de conserver Xanten et attendre la fin de la guerre civile.

C'était un raisonnement sensé, mais il impliquait un certain risque pour la garnison de Xanten, commandée par le Munius Lupercus que nous avons déjà rencontré précédemment. Le siège commença fin septembre 69 apr. J.-C.

L'arrivée de ces vieilles cohortes donnait enfin à Civilis une armée véritable ; irrésolu toutefois, et songeant à la puissance des Romains, il fait reconnaître Vespasien par tous ceux qui étaient avec lui, et envoie proposer le même serment aux deux légions qui, repoussées à la première affaire, s'étaient retirées dans le camp de Vétéra. Elles répondirent, "qu'elles ne prenaient conseil ni d'un traître ni d'un ennemi; que Vitellius était leur empereur, et que leur foi et leurs armes seraient à lui jusqu'au dernier soupir ; qu'un déserteur batave cessât donc de s'ériger en arbitre des destinées de Rome ; qu'il attendît plutôt le juste châtiment de son crime." A cette réponse, Civilis brûlant de colère entraîne aux armes toute la nation batave ; les Bructères et les Tenctères s'y joignent aussitôt, et, avertie par de rapides messagers, la Germanie accourt au butin et à la gloire.

[Tacite, Histoires, 4.21; ibid]

C'est ainsi que commença le siège de Xanten. Quelque 5 000 légionnaires, appartenant aux Cinquième légion Alaudae et Quinzième légion Primigenia, déjà vaincues une fois, défendirent leur camp. Tacite mentionne la présence du commandant de la Seizième légion Gallica, ce qui montre que Xanten avait été renforcée par des hommes de Neuss. Quoi qu'il en soit, les Romains étaient en minorité. Les Bataves avaient des raisons d'être optimistes, notamment parce qu'ils possédaient huit unités bien entraînées et que Julius Civilis avait formé ses hommes selon le modèle romain. (Il faut se garder d'une vision trop romanesque de la révolte, en la considérant comme une guerre entre les Bataves barbares et les Romains disciplinés. En réalité, il s'agissait de deux armées romaines qui s'affrontaient.)

Le camp de Fürstenberg, près de Xanten, était vaste (56 hectares) et moderne: il n'avait que dix ans et était bien équipé. Les archéologues ont découvert les murs (en briques crues et en bois), les fondations de tours en bois et un double fossé. En outre, la garnison avait eu le temps de se préparer. Tacite mentionne fréquemment l'artillerie romaine, qui devait posséder beaucoup de munitions. Il affirme également qu'il n'y avait pas de réserves de nourriture, ce qui est un peu étrange, peu après la saison des récoltes. En fait, Xanten résista pendant plusieurs mois.

Les Bataves et leurs alliés tentèrent d'abord de prendre d'assaut les murs de Xanten, mais en vain. Ils essayèrent ensuite de construire des ouvrages de siège, mais ils ne disposaient pas des connaissances nécessaires. Néanmoins, cela montre qu'ils menaient une guerre 'romaine', et utilisaient les techniques de siège romaines. Finalement, Civilis décida d'affamer les deux légions jusqu'à ce qu'elles ne se rendent.

Pendant le siège, Civilis envoya des unités piller des villes en Germanie inférieure et en Gaule belgique. Les Germains de la rive est du Rhin se joignirent à eux.

Il fait ravages le pays des Ubiens et des Trévires par les bandes les plus voisines, pendant que d'autres passent la Meuse et vont désoler les Ménapiens, les Morins et toute la frontière des Gaules. On fit du butin sur ces deux points ; les Ubiens furent les plus maltraités, parce qu'étant d'origine germanique ils avaient abjuré leur patrie et reçu le nom romain d'Agrippiniens.

[Tacite, Histoires, 4.28; ibid]

En d'autres termes, la partie nord de l'empire romain était en proie à l'agitation. Tacite joue un jeu très subtil dans ces lignes. Les mots ' les Ménapiens et les Moriniens à l'extrême nord de la Gaule' [Menapios et Morinos et extrema Galliarum] renvoient à un vers bien connu du poète Virgile, qui avait appelé les Moriniens les extremi hominum, 'ceux qui vivent aux confins de la terre' (Énéide 8.727). En utilisant ces mots, Tacite rappelait à son lecteur le fait bien connu qu'il s'agissait d'une guerre contre le plus sauvage de tous les barbares, qui, comme chaque Romain le savait, vivaient aux confins du monde.

La contre-attaque romaine

La Ve légion Alaudae et la XVe légion Primigenia furent assiégées à Xanten. Marcus Hordeonius Flaccus, moins indolent que Tacite ne veut le laisser croire, avait déjà pris des contre-mesures. Des postes de garde avaient été placés le long du Rhin pour empêcher les Germains d'entrer dans l'empire. Il ordonna à la IVe légion Macedonica de rester à Mayence, qui devait être défendue à tout prix. Des messagers furent envoyés en Gaule, en Hispanie et en Bretagne pour demander des renforts. (Comme nous le verrons, les unités basques devaient sauver la situation lors d'une bataille près de Krefeld.) La vingt-deuxième légion Primigenia, commandée par Gaius Dillius Vocula, se rendit à marche forcée à Novaesium ou Neuss, au nord; Flaccus se rendit lui-même à Bonn auprès de la première légion Germanica, à bord d'une escadre navale, car il souffrait de la goutte.

Tacite nous dit qu'à Bonn, le général eut du mal à prendre des mesures autoritaires. Les soldats le tenaient responsable du libre passage des huit unités auxiliaires bataves (voir ci-dessus). Cependant, il réussit à convaincre la Première légion de le suivre et, avec la légion de Vocula, il rejoignit la Seizième légion Gallica à Neuss. Ils continuèrent leur route jusqu'à Gelduba, l'actuelle Krefeld.

Et puis, soudain, l'avancée s'arrêta. Tacite invoque toutes sortes de raisons pour expliquer ce retard: les soldats devaient recevoir un entraînement supplémentaire, les Cugernes (une tribu de l'empire qui s'était rangée du côté de Civilis) devaient être punis, ils devaient combattre des ennemis pour la possession d'un navire de blé lourdement chargé... La vraie raison, cependant, était que des nouvelles étaient arrivées du sud: à ce moment-là, les légions de Vespasien étaient en train d'envahir l'Italie.

On se souvient peut-être que l'armée du Rhin avait combattu pour Néron contre Caius Julius Vindex en 68; néanmoins, l'ami de Vindex, Galba, était devenu empereur, et il se méfiait de l'armée du Rhin. Flaccus et Vocula voulaient empêcher que cette histoire ne se répète. À supposer qu'ils battent Civilis, qui prétendait se battre pour Vespasien, et à supposer qu'il batte Vitellius... C'était un risque inacceptable.

Aux premiers jours de novembre, les soldats reçurent une mauvaise nouvelle: leur empereur Vitellius et son armée - composée d'unités du Rhin - avaient été vaincus. Ceux qui se trouvaient à Krefeld connaissaient personnellement beaucoup de ceux qui avaient trouvé la mort. Cela ne fit rien pour améliorer le moral des troupes, d'autant qu'il était clair que Vitellius ne pouvait plus gagner la guerre civile. Les officiers décidèrent donc de se ranger du côté de Vespasien.

Hordéonius commanda, les tribuns prièrent, et l'on prêta un serment que ne confirmaient ni les coeurs ni les visages. En prononçant la formule solennelle, ce ne fut qu'avec hésitation et à demi-voix qu'ils murmurèrent le nom de Vespasien : plusieurs même l'omirent tout à fait. [Tacite, Histoires, 4.31; ibid]

Une fois de plus, Flaccus et Vocula se virent contraints d'attendre. Ils ne savaient que faire, Julius Civilis dut prendre l'initiative. S'il avait vraiment été un partisan de Vespasien, la guerre aurait alors été de fait terminée, car les légions de l'armée du Rhin s'étaient rangées du côté de cet empereur. Si, au contraire, son utilisation de la lettre de Vespasien n'avait été qu'une mascarade, la guerre devait continuer, et les Romains auraient à combattre la plus courageuse de toutes les tribus voisines. Lentement, les jours s'écoulèrent, et rien ne se passa. Aucun messager n'arrivait du nord, et Flaccus comprit que les Bataves voulaient continuer le combat.

Civilis savait qu'il devait détruire l'armée à Krefeld avant qu'elle n'ait réussi à opérer la jonction avec les assiégés. Il savait qu'après l'attaque de Xanten, les Romains se lanceraient dans des représailles, mais qu'il leur en coûterait six mois avant de pouvoir envoyer une armée de l'autre côté des Alpes - l'hiver s'annonçait - et que s'il détruisait l'armée à Krefeld, il pourrait prendre Xanten et agrandir d'autant les territoires rebelles. Il était déjà entré en négociations avec les Trévires, qui se rangeraient certainement à ses côtés si la position la plus au nord des forces romaines était Mayence, qui ne manquerait pas de tomber pour peu que les Bataves et les Trévires coopèrent. Cependant, Civilis était confronté à un problème: l'armée de Flaccus et Vocula, même si elle n'était composée que de trois légions aux effectifs réduite, était trop importante pour qu'on puisse l'affronter en bataille rangée.

Flaccus et Vocula n'avaient nul besoin d'être devins pour savoir que le chef des Bataves tenterait de les prendre au dépourvu. Et ils pouvaient également prévoir qu'il le ferait par une nuit sans lune, comme celle du 1er au 2 décembre 69 apr. J.-C. Tacite, cependant, veut nous faire croire que l'attaque des huit unités auxiliaires des Bataves les prit au dépourvu.

Vocula n'eut le temps ni de haranguer son armée, ni de la déployer. Tout ce qu'il put faire dans le désordre d'une surprise fut d'ordonner qu'on fortifiât le centre en y plaçant les légionnaires. Les alliés se répandirent confusément sur les ailes; la cavalerie sortit brusquement, et, reçue par un ennemi qui l'attendait en bon ordre, elle tourna bride et se rejeta sur les siens. Ce fut dès lors un carnage, et non un combat. Les cohortes des Nerviens, soit peur, soit trahison, découvrirent nos flancs. L'attaque arriva ainsi jusqu'aux légionnaires; déjà elle les culbutait jusque dans les retranchements, lorsqu'un renfort imprévu changea la fortune.

On avait commandé des cohortes de Vascons levées par Galba. Lorsqu'en approchant du camp elles entendirent les cris des combattants, elles chargèrent par derrière l'ennemi occupé devant soi, et répandirent une plus grande terreur qu'on ne l'eût espéré de leur nombre. Pour les uns c'était l'armée de Novésium, pour les autres c'était celle de Mayence, qui arrivaient tout entières. Cette erreur encouragea les Romains ; en se fiant sur les forces d'autrui, ils retrouvèrent les leurs. Ce qu'il y avait parmi les Bataves de plus intrépide en infanterie fut écrasé. Les cavaliers s'échappèrent avec les drapeaux et les prisonniers qu'ils avaient enlevés au commencement de l'action ; le nombre des tués fut de notre côté plus grand et moins regrettable : les Germains perdirent l'élite de leurs guerriers.

[Tacite, Histoires, 4.33; ibid]

Encore une fois, la description de Tacite est extrêmement trompeuse. Bien sûr, les unités basques n'étaient pas arrivées par hasard, comme Tacite semble le laisser entendre. Elles avaient été envoyées par Flaccus. De même, l'idée que les Nerviens avaient 'trahi' les Romains est un merveilleux exemple de l'insinuation prévalente chez Tacite.

La bataille de Krefeld fut une importante victoire romaine, bien que les pertes aient été sévères. Ceci est corroboré par une macabre découverte archéologique: de nombreux morts et chevaux furent enterrés à la hâte dans une grande fosse commune, sans avoir reçu de crémation digne de ce nom.

Les conséquences de la bataille furent énormes. Les huit unités auxiliaires bataves disparaissent désormais du récit de Tacite, bien qu'il utilise l'expression de cohortes une fois dans un sens non technique (au 4.77). Civilis avait montré ses véritables intentions et perdu ses meilleurs hommes, et rien n'empêchait les Romains de marcher sur Xanten et de mettre fin au siège.

Les murs du camp furent renforcés, les fossés s'approfondirent, les provisions furent apportées, les blessés évacués. Mais il n'y avait aucune possibilité d'envahir le pays des Bataves et de riposter, car de mauvaises nouvelles arrivaient du sud: les Usipètes et les Chattes, tribus de la rive est du Rhin, avaient traversé le fleuve, pillaient le pays et tentaient d'assiéger Mayence. Cela ne semblait pas très grave, mais il était prudent de ne prendre aucun risque. Après tout, Mayence était plus importante que Xanten.

Par conséquent, le corps expéditionnaire, renforcé par 1 000 soldats de Xanten, revint. Immédiatement, Civilis renouvela le siège d'une Xanten en sous-effectif mais mieux équipée. Cependant, lorsque sa cavalerie attaqua l'armée en retraite près de Neuss, elle fut sévèrement vaincue.

Les légionnaires avaient démontré leur valeur à Krefeld et à Xanten, et lorsqu'ils atteignirent Neuss, ils eurent une agréable surprise: Flaccus distribua de l'argent afin de célébrer l'accession de Vespasien au pouvoir. En tant que fidèles partisans de Vitellius, c'était plus que ce à quoi les soldats s'attendaient. C'était l'époque du carnaval romain, les Saturnales, et les légionnaires le célébrèrent avec plaisir. Cela dut représenter une sorte de soulagement après les tensions des semaines précédentes. Cependant, les réjouissances furent de courte durée.

...ce ne furent plus que débauches, festins, rassemblements nocturnes, au milieu desquels se ralluma leur vieille haine contre Hordéonius. Ni lieutenant ni tribun n'osait leur résister, et la nuit avait ôté le frein de la honte : ils l'arrachent de son lit et le tuent.

[Tacite, Histoires, 4.36; ibid]

Il en aurait été de même pour Vocula s'il n'avait pas pu s'échapper du camp, déguisé en esclave. L'assaut contre les deux commandants au moment où la Fortune souriait aux Romains est l'un des événements inexpliqués de la révolte des Bataves.

Nous ne pouvons que spéculer sur la raison de cette attaque. Comme nous l'avons vu précédemment, le corps expéditionnaire romain était retourné dans le sud et avait emmené avec lui des hommes de Xanten. Tacite mentionne que ceux qui étaient restés se sentaient trahis, et de manière compréhensible: ils devaient occuper les Bataves vaincus pendant que la force principale était occupée ailleurs. Est-il possible que le meurtre n'ait pas été un acte commis dans un état d'hystérie alcoolique collective, mais d'un acte de représailles, c'est-à-dire du meurtre d'un commandant qui avait fait peu de cas de la vie de ses hommes?

L'Empire gaulois

En Italie, la nouvelle année 70 apr. J.-C. commença sous d'excellents auspices. La guerre civile était terminée, Vitellius était mort, le nouvel empereur Vespasien s'était révélé être un homme bon et des plans avaient été élaborés pour mettre fin à la guerre juive et à la révolte des Bataves. La grande question était de savoir si le corps expéditionnaire envoyé de l'autre côté des Alpes arriverait à temps pour empêcher l'escalade de la situation au nord de Mayence. Il s'avéra que les renforts romains arrivèrent trop tard.

Le meurtre de Marcus Hordeonius Flaccus par ses propres hommes, juste après qu'il eut rétabli l'ordre à Bonn, Cologne, Neuss et Xanten, avait redonné confiance aux rebelles vaincus. Julius Civilis avait repris le siège de la Ve légion Alaudae et de la XVe légion Primigenia à Xanten, et les Trévires et les Lingons, anciennes tribus gauloises mais romanisées vivant le long de la Moselle et du Rhin supérieur, décidèrent eux aussi de se révolter.

Ils avaient vu que les trois légions qui avaient temporairement levé le siège de Xanten (Ire Germanica, XVIe Gallica, XXIIe Primigenia) étaient trop peu nombreuses pour gérer efficacement la situation. Bien sûr, les défaites des Bataves à Krefeld, Xanten et Neuss avaient contribué à restaurer le prestige romain, mais le fait de savoir que Julius Civilis assiégeait à nouveau Xanten et la division évidente entre les légionnaires romains dissipèrent les derniers doutes des Trévires et des Lingons.

Le dernier succès romain fut le sauvetage de Mayence (qui était alors occupée par la Quatrième légion Macedonica et la Vingt-deuxième), mais lorsque le général Gaius Dillius Vocula se mit en route pour offrir son aide à la garnison de Xanten, ses auxiliaires trévires et longrons désertèrent. Tacite présente les protagonistes:

Hordéonius tué, on vit des messagers aller et venir entre Civilis et Classicus, préfet d'un corps de cavalerie trévire. Classicus l'emportait sur les autres chefs en noblesse et en opulence ; il était d'un sang royal et d'une race également illustre en paix et en guerre. Lui-même se vantait d'être, par ses aïeux, l'ennemi plutôt que l'allié des Romains. Julius Tutor, de la cité des Trévires, et Julius Sabinus, de celle des Lingons, entrèrent dans le complot. Tutor avait été chargé par Vitellius de garder la rive du Rhin ; Sabinus, outre sa vanité naturelle, s'enivrait de l'orgueil d'une chimérique origine. Selon lui, sa bisaïeule avait plu à Jules César, pendant qu'il faisait la guerre dans les Gaules, et s'était prêtée à son amour.

[Tacite, Histoires, 4.55; ibid]

La rébellion de Julius Classicus, Julius Tutor et Julius Sabinus doit être distinguée de la révolte des Bataves. Comme nous le verrons, les Trévires et les Lingons étaient entièrement romanisés et voulaient créer leur propre empire - l'empire gaulois - tandis que les Bataves voulaient une certaine indépendance (leurs objectifs de guerre sont discutés ci-dessus).

voyant Classicus et Tutor persister dans leur trahison, il retourne sur ses pas et se retire à Novésium. Les Gaulois campèrent dans une plaine à deux milles des nôtres. Là se rendaient à chaque instant des centurions et des soldats dont on achetait la foi, trafic monstrueux et inouï, par lequel une armée romaine s'obligeait à jurer obéissance à l'étranger, et promettait, pour gage d’une si criminelle transaction, la mort ou la captivité de ses généraux.

[Tacite, Histoires, 4.57; ibid]

Les anciens partisans de Vitellius durent trouver facile de rompre leur serment envers Vespasien. Vocula fut tué par un soldat de la Première légion Germanica, et Julius Classicus, vêtu de l'uniforme d'un général romain, apparut au camp et lut les termes du serment: les légionnaires de la Première et de la Seizième légions devaient défendre l'empire gaulois et soutenir son empereur, Julius Sabinus (le cinquième empereur dans le monde romain en treize mois). Par la suite, Tutor attaqua des troupes à Cologne et à Mayence, et Classicus envoya une partie des troupes qui avaient capitulé à Xanten pour offrir quartier à sa garnison et l'inciter à se rendre. Cependant, le commandant des soldats assiégés, Munius Lupercus, refusa de se rendre.

Après cela, la Première et la Seizième légions furent dirigées vers Trèves, loin du théâtre de la guerre. Sabinus, leur nouvel empereur, ne leur faisait pas entièrement confiance. Peut-être aurait-il dû faire appel à eux, car sa guerre contre les Séquanes (qui vivaient le long du Doubs) fut un échec.

Sabinus, si prompt à engager une lutte téméraire, ne le fut pas moins à s'enfuir de la mêlée. Pour répandre le bruit de sa mort, il mit le feu à la maison où il s'était réfugié; on crut qu'il y avait volontairement terminé ses jours. [...]

La victoire des Séquanes arrêta le torrent de la guerre ; les cités revinrent peu à peu à elles-mêmes et se rappelèrent la foi et les traités. Ce retour commença par les Rémois, qui publièrent dans toutes les Gaules l'invitation d'envoyer des députés pour délibérer en commun sur ce qu'il fallait préférer de l'indépendance ou de la paix.

[Tacite, Histoires, 4.67; ibid]

En conséquence, les Gaulois invitèrent les Trévires et les Lingons à mettre fin à leur agression, surtout maintenant que l'empereur des Gaules était (ou semblait) mort. Cependant, ils refusèrent de le faire et se rangèrent du côté de Julius Civilis.

La chute de Xanten

Le meurtre du général romain Marcus Hordeonius Flaccus redonna du courage aux rebelles. Les unités auxiliaires des Trévires et des Lingons se révoltèrent et Julius Civilis reprit le siège de Xanten. Les légions Ire Germanica et XVI Gallica, démoralisées, se rendirent à l'empire gaulois des Trévires et des Lingons. Après la désintégration de l'armée romaine au nord de Mayence, les deux légions assiégées à Xanten, la Ve Alaudae et la XVe Primigenia, furent perdues. En mars 70, leur commandant Munius Lupercus capitula.

Le devoir d'un côté, la famine de l'autre, les tenaient partagés entre l'honneur et l'opprobre. Pendant cette hésitation, les aliments, même les moins faits pour l'homme, manquaient à leurs besoins : tout était dévoré, chevaux, bêtes de somme, et jusqu'aux animaux immondes et dégoûtants, dont la nécessité les avait contraints de se nourrir. Réduits à ronger le bois et la racine des plantes, arrachant l'herbe qui pousse entre les pierres, on vit en eux le comble des misères et le modèle du courage, jusqu'à ce qu'ils ternissent de si beaux titres de gloire par une fin honteuse, en députant vers Civilis pour lui demander la vie.

Encore ne voulut-on pas écouter leurs prières qu'ils n'eussent juré obéissance à l'empire des Gaules. Alors Civilis, s'étant réservé le pillage du camp, envoie des gardes pour s'assurer de l'argent, des valets d'armée, des bagages, et d'autres pour escorter les soldats, qui sortirent sans rien emporter. A cinq milles environ, les Germains s'élancent d'une embuscade et tombent à l'improviste sur la colonne. Les plus intrépides furent tués sur la place ; beaucoup périrent en fuyant ; le reste rebroussa chemin et se réfugia dans le camp.

Civilis se plaignit des Germains et les réprimanda de cette criminelle violation de la foi donnée. Son indignation était-elle feinte, ou ne put-il contenir leur fureur ? on ne saurait le décider. Le camp pillé, on y mit le feu, et tous ceux qui avaient survécu au combat furent la proie des flammes.

Alors Civilis quitta cette longue et rousse chevelure, que, d'après un voeu de ces pays barbares, accompli par le massacre des légions, il laissait croître depuis le moment où il avait pris les armes contre les Romains. On ajoute qu'ayant un fils tout jeune encore, il exposa quelques-uns de nos prisonniers aux flèches et aux javelots que lançait dans ses jeux la main de cet enfant. Au reste, il ne s'engagea, ni lui ni aucun de ses Bataves, par le serment de fidélité aux Gaulois; il se fiait sur les ressources de la Germanie, et, s'il fallait disputer l'empire aux Gaulois, il avait pour lui sa renommée et sa prépondérance.

Mummius Lupercus, commandant d'une légion, fut envoyé en présent à Véléda. Cette fille, de la nation des Bructères, jouissait au loin d'une grande autorité, fondée sur une ancienne opinion des Germains, qui attribue le don de prophétie à la plupart des femmes, et, par un progrès naturel à la superstition, arrive à les croire déesses. Véléda vit alors croître son influence, pour avoir prédit les succès des Germains et la ruine des légions. Lupercus fut tué en chemin...

[Tacite, Histoires, 4.60-61; ibid]

Après ce succès, Julius Civilis et son allié Julius Classicus, originaire de Trèves, se dirigèrent vers Cologne, qui était désormais sans défense. La ville ne fut pas pillée, car Civilis avait une dette envers elle: son fils avait été sauvé par ses habitants lorsque les Romains avaient exigé son exécution. Au lieu d'être mise à sac, elle devint le quartier général de Civilis. Des pièces de monnaie furent frappées pour commémorer la destruction de la Ve Alaudae et de la XVe Primigenia.

À cette époque, les Bataves étaient la tribu la plus importante du nord-ouest de l'Europe, surtout depuis la disparition de l'empereur de l'Empire gaulois. Dans les mois qui suivirent, les Bataves tentèrent de soumettre les tribus romanisées du nord de la Gaule. Plusieurs tribus germaniques d'outre-Rhin furent invitées à prendre part aux combats et répondirent avec enthousiasme à l'invitation qui leur était faite de se joindre au pillage de la Gaule belgique.

Or, Julius Civilis avait une raison personnelle de se livrer à cette politique. En effet, Claudius Labeo, l'ancien commandant de l'unité de cavalerie batave qui avait décidé d'une bataille en faveur de Civilis mais avait été récompensé par un exil en Frise (voir plus haut), s'était échappé. Il avait pu rejoindre le général Gaius Dillius Vocula, qui l'avait aidé à former une petite armée qui attaquait les terres natales des Bataves et des Cananéfates par le sud. Civilis détestait Labeo et savait que les Bataves, restés au pays, souhaitaient ardemment la fin de cette guérilla. Les deux armées se rencontrèrent près du pont de Trajectum ad Mosam, à Maastricht.

Il avait conquis les Suniques et formé leur jeunesse en cohortes, quand ses progrès furent arrêtés par Claudius Labéo, qui, avec une troupe de Bétasiens, de Tongres et de Nerviens, ramassée à la hâte, lui fit tête au pont de la Meuse. Labéo comptait sur cette position, dont il s'était emparé d'avance, et l'on combattit dans les défilés avec un succès douteux, jusqu'au moment, où les Germains, passant à la nage, tombèrent sur ses derrières. En même temps Civilis, par un mouvement audacieux ou convenu, court aux Tongres, et, d'une voix forte: "Nous n'avons pas pris les armes, s'écrie-t-il, pour que les Bataves et les Trévires commandent aux nations ; loin de nous cet orgueil. Recevez notre alliance; je passe avec vous, général ou soldat, comme vous l’ordonnerez." La foule ébranlée remettait le glaive dans le fourreau: Campanus et Juvénalis, deux des principaux du pays, livrèrent toute la nation. Labéo s'enfuit avant d'être enveloppé. Civilis, ayant aussi reçu la soumission des Bétasiens et des Nerviens, les joignit à son armée. Ainsi croissait chaque jour, par la terreur ou la sympathie des peuples, la puissance de ce chef.

[Tacite, Histoires, 4.66; ibid]

Les mots latins qui ont été traduits ici par 'défilé' (in angustiis) signifient littéralement 'dans les cols de montagne'. C'est absurde, car le Bemelerberg, à l'est de Maastricht, est une charmante colline, pas une montagne. (Ce n'est pas non plus un défilé). Cependant, Tacite nous joue un tour. Du point de vue romain, les Bataves vivaient aux confins de la terre, qui était constituée de forêts et de montagnes. En mentionnant les cols de montagne, il rappelait au lecteur la nature du pays, qui ne pouvait, dans l'esprit romain, que produire des sauvages courageux.

Après la bataille de Maastricht, Julius Civilis suivit l'ancienne route d'Atuatuca, l'actuelle Tongres. Ses habitants tentèrent d'empêcher la destruction de leur ville en construisant une grande muraille, mais en vain: Tongres fut mise à sac. Après cela, le soutien enthousiaste des Tongres, que Civilis venait de s'assurer, dut s'en trouver refroidi.

La revanche de l'Empire

Au printemps de l'an 70, Julius Civilis était au zénith de sa puissance. Les Frisons, les Cananéfates, les Cugernes de Xanten, les Ubiens de Cologne, au moins une partie des Tongrois de Tongres et les Nerviens reconnaissaient tous la supériorité des Bataves, et dans le sud, les Lingons et les Trévires combattaient également contre Rome. Cependant, depuis que Civilis avait attaqué Xanten, il était certain que les Romains enverraient une grande armée au nord.

Son commandant était un vieux briscard nommé Quintus Petillius Cerialis, non seulement un parent du nouvel empereur Vespasien, mais aussi son compagnon dans les guerres britanniques, où il avait dû rencontrer Julius Civilis.

Des légions victorieuses la sixième et la huitième, des vitelliennes la vingt et unième, et parmi les nouveaux corps la seconde, furent conduites les unes par les Alpes Cottiennes (1) et Pennines (2), les autres par les Alpes Graïennes (3). On fit venir de Bretagne la quatorzième légion, et d'Espagne la sixième et la dixième.

[Tacite, Histoires, 4.68 ; trad. Kenneth Wellesley]

Toutes ces légions ne furent pas engagées dans les combats. La VIIIe se contenta de se rendre d'Italie à Strasbourg, où plusieurs unités gardaient peut-être déjà un point de passage stratégique du Rhin. La XIe fut laissée à Vindonissa (aujourd'hui Windisch) en Germanie supérieure. Les légions britanniques et les deux légions espagnoles durent d'abord pacifier certaines parties de la Gaule.

Ainsi, l'armée de Cerialis ne comprenait en réalité que trois légions, la IIe Adiutrix, la XIIIe Gemina et la XXIe Rapax. Néanmoins, c'était une armée puissante qui inspirait la peur. L'armée de l'allié de Civile, Jules Tutor (ci-dessus), s'éparpilla avant même l'arrivée de Cérillius: les anciens légionnaires au service de Tutor retournèrent à leur allégeance d'origine, et les soldats des deux légions qui avaient capitulé, la Ire Germanica et la XVIe Gallica, firent de même. Voyant son ennemi s'effondrer devant lui, Cerialis s'avança jusqu'à Mayence, où il trouva les légions IIIIe Macedonica et XXIIe Primigenia (mai 70).

La première cible des Romains fut Trèves, qui dominait une route importante allant de la Méditerranée au Rhin. Trois armées menaçaient la capitale des Trévires: les deux légions qui étaient revenues du côté romain, la VIe légion Victrix et la Ire Adiutrix d'Hispanie, ainsi que la XXIe Rapax de Cerialis, venue de l'est. Comme Julius Civilis poursuivait toujours les guérilleros de Claudius Labeo, les Trévires durent supporter seuls le poids de la bataille. Ils tentèrent d'entraver l'avancée de Cerialis près d'une ville appelée Rigodulum (aujourd'hui Riol), mais furent vaincus de manière décisive. Le lendemain, Cerialis entra dans Trèves. Il y rencontra les légionnaires de la Ire Germanica et de la XVIe Gallica. Cerialis se montra bienveillant à leur égard et fit preuve de clémence envers les Trévires et les Lingons, ne punissant que ceux qui étaient réellement coupables de trahison.

À partir de ce moment, les Romains étaient non seulement supérieurs en tactique, en discipline et en expérience, mais aussi en nombre. Cependant, leurs armées n'étaient pas encore unies, ce qui offrait une opportunité à Julius Civilis et à ses alliés Julius Tutor et Julius Classicus. Ils décidèrent de détruire l'armée de Trèves lors d'une attaque surprise nocturne. Elle prit sans doute place dans la nuit sans lune du 7 au 8 juin, mais cela est loin d'être certain. Les Romains furent en effet surpris et leurs ennemis purent pénétrer dans le camp, mais finalement les trois légions réussirent à expulser les rebelles. En fait, ce fut la bataille décisive de la guerre: à partir de ce moment, Cerialis put commencer à reconstruire la frontière du Rhin - les quatre légions de Mayence avaient peut-être déjà commencé - et à écraser la dernière poche de résistance.

La nouvelle de la libération de Cologne arriva. Civilis voulut réprimer cette rébellion, mais il découvrit que l'unité de Frisons et de Chauci qu'il voulait utiliser avait été assassinée par les habitants de Cologne. Pire encore, les trois légions de Cerialis - et peut-être des unités de l'armée de Mayence - avancèrent vers le nord à grande vitesse. Cela força le chef des Bataves à retourner vers le nord, d'autant plus qu'il savait que la quatorzième légion Gemina avait embarqué sur ses navires en Grande-Bretagne et était en route vers le continent. Civilis craignait qu'ils ne débarquent sur la côte sablonneuse de l'actuelle Hollande et se hâta de retourner sur l'île des Bataves.

Là, il apprit l'un des derniers succès de ses hommes: les Cananefates avaient détruit une partie de la marine romaine. Cependant, il était trop tard: la quatorzième légion avait déjà débarqué à Boulogne et traversait la Belgique pour se rendre à Cologne. Le théâtre des opérations se limitait désormais à la Germanie inférieure, sur le Rhin inférieur, et pour l'instant, les Romains s'en contentaient.