Bien que John Lloyd Stephens et Frederick Catherwood soient constamment crédités de la "découverte" de la civilisation maya, de nombreuses personnes les avaient précédés et avaient éveillé leur désir d'effectuer leurs célèbres voyages à travers la Mésoamérique. Les premiers non-Maya à explorer les sites furent des prêtres catholiques qui, bien des années après la conquête espagnole de la région au XVIe siècle, visitèrent les villes vides et en parlèrent autour d'eux. En 1695, le frère Andrés de Avendaño y Loyola écrivit de nombreux articles sur les Mayas et sur ses efforts missionnaires pour les convertir au christianisme. Ce faisant, il donna les premiers témoignages de leur culture, de la fabrication des livres, de leurs croyances religieuses et de leur vie quotidienne. Il mentionne également certains sites, mais pas sous des noms familiers, ce qui suggère que toutes les villes ne furent pas nécessairement abandonnées vers 950, mais que certaines furent réoccupées.

Malgré cela, les récits d'Avendano sont biaisés dans la mesure où il considérait les Mayas comme des païens trompeurs ayant besoin d'être sauvés (Houston,et.al., 42). En 1773, le père Ramón de Ordóñez y Aguilar écrivit sur les Mayas de Palenque, mais il a tellement confondu les histoires qu'il avait entendues avec d'autres récits donnés par l'évêque Núñez de la Vega que son travail relève plus de la mythologie que de la réalité. C'est des travaux d'Aguilar que proviennent la croyance moderne en un dieu maya inexistant nommé "Votan" et, plus significativement, l'idée que les bâtisseurs des grandes villes de Mésoamérique venaient du Moyen-Orient. Selon Aguilar, Votan était le fondateur de Palenque et un grand héros qui voyageait régulièrement vers des terres non spécifiées de l'"ancien monde", autour de l'Égypte et de la Palestine. D'autres ouvrages, ou fragments d'ouvrages, de prêtres et de missionnaires ayant eu des contacts avec les Mayas présentent le même type d'interprétation fantaisiste du peuple et de ses cités abandonnées.

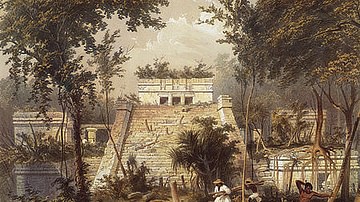

Le traité d'Aguilar incita le lieutenant Esteban Gutierrez à monter une expédition à Palenque en 1773, qui inspira d'autres personnes à faire de même. Ces expéditions intéressèrent l'administrateur Jose de Estacheria qui envoya le lieutenant Jose Antonio Calderon à Palenque en 1784. Après avoir reçu son rapport, Estacheria envoya sur place l'architecte italien Bernasconi, sous les auspices du gouvernement espagnol. Bernasconi arriva à Palenque en 1785 pour documenter et faire un rapport sur la ville. En réponse à son rapport, le roi d'Espagne envoya Antonio del Rio pour fouiller Palenque en 1787 en compagnie de l'artiste Ricardo Armendariz, ce qui est considéré comme la première expédition méthodologiquement valable sur un site maya (Drew, 37-45). Les dessins des ruines réalisés par Armendariz donnèrent au monde le premier aperçu de la civilisation maya.

À la suite du rapport de del Rio, l'intérêt pour la région s'accrut et un certain nombre d'autres expéditions vers la "Nouvelle Espagne" furent lancées, dont celle de Dupaix et Castaneda, qui furent les premiers à produire un texte accompagné d'illustrations d'un site maya (Palenque). Leur travail ne fut publié dans son intégralité qu'en 1834 (dans l'in-folio Antiquités mexicaines), mais certaines parties furent publiées en 1822, ce qui suscita l'intérêt de nombreuses personnes, dont le polymathe Constantin Samuel Rafinesque, qui enseignait alors dans le Kentucky et y effectuait des travaux sur le terrain. Les écrits de Rafinesque sur la langue et le monde émergent des Mayas deviendraient une source d'inspiration importante pour les explorateurs ultérieurs qui déchiffreraient les glyphes des Mayas et étudieraient sérieusement leur culture (Danien, Sharer, 12). Après Dupaix et Castaneda, entre autres, Juan Galindo confirma que les glyphes trouvés à Palenque et ceux de Copan constituaient le même système d'écriture et que ce système était totalement différent de ceux de toutes les langues anciennes ou européennes connues alors.

Au fur et à mesure que la nouvelle de la découverte des ruines de Palenque et de Copan se répandait, personne ne voulait envisager la possibilité que les autochtones de la région soient les descendants des architectes et des bâtisseurs des grandes villes et des immenses stèles. La première suggestion d'Aguilar, selon laquelle Palenque avait été fondée par quelqu'un du Moyen-Orient, donna lieu à des théories persistantes selon lesquelles les bâtisseurs des mystérieuses cités de Mésoamérique étaient les tribus perdues d'Israël, les Égyptiens, les survivants du continent perdu de l'Atlantide ou les réfugiés chinois fuyant Kubla Khan. Les explorateurs qui suivirent Galindo ne firent guère pour dissiper cette croyance erronée, en particulier Edward King, vicomte de Kingsborough, Charles Etienne Basseur de Bourbourg, écrivain français, et Jean-Frédéric Maximilien, comte de Waldek, dont les illustrations des sites mayas accompagnent le texte de Bourbourg.

Edward King, vicomte de Kingsborough, croyait tellement que les Mayas étaient les tribus perdues d'Israël qu'il demanda à l'artiste Augustino Aglio d'illustrer l'ouvrage Antiquities of Mexico, paru en 1830, de manière à prouver son hypothèse. Selon Stuart, il aurait également demandé à l'artiste de "rechercher, copier et ensuite colorier tous les manuscrits "mexicains" qui pouvaient être trouvés dans les bibliothèques d'Europe" (Danien, Sharer, 11). Cette série de deux volumes constitue un énorme tome de propagande en faveur de ses convictions personnelles sur les Mayas et propage l'idée que les villes de Mésoamérique avaient été créées par les civilisations classiques déjà connues et admirées par l'Europe. Charles Etienne Basseur de Bourbourg développa sa vision de manière spectaculaire, d'une manière que Kingsborough n'aurait pas pu imaginer.

Bourbourg fut ordonné prêtre en 1845 et envoyé en mission en Amérique centrale. Dès sa jeunesse, il fit preuve d'une imagination très active et ses premières publications furent critiquées comme étant en grande partie des plagiats et des confusions de travaux d'autres personnes (en particulier ceux de Chateaubriand). Cette tendance à ignorer les faits et à embellir les travaux d'autrui caractérise tous les écrits de Bourbourg. S'inspirant de Kingsborough, Bourbourg soutient également que les cités mayas n'auraient pas pu être construites par les ancêtres des habitants de la région. Cherchant à étayer sa théorie, il fournit par inadvertance aux futurs mayanistes des informations précieuses et contribua à attirer l'attention du monde entier sur les Mayas. Il traduisit le Popol Vuh en français en 1861 et une version abrégée de l'ouvrage fondateur de Diego de Landa en 1862 (Encyclopédie catholique). Convaincu que le continent perdu de l'Atlantide était une vérité historique et non une simple fable de Platon, il interpréta les ruines des Mayas comme la preuve irréfutable que les bâtisseurs des cités étaient des Atlantes. Ses écrits postérieurs à 1862 s'attachent à montrer à quel point l'architecture maya (et la civilisation déduite des villes vides) reflétait la description de l'Atlantide faite par Platon. En 1866, il publia ses Monuments anciens du Mexique, accompagnés d'illustrations du comte Waldek.

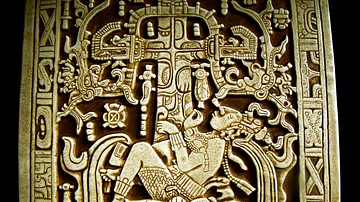

Waldek était un explorateur et un aventurier dont la vie est difficile à dissocier des mythes qu'il tissa lui-même autour d'elle. Il aurait parcouru le monde avant l'âge de vingt ans, servi Napoléon, étudié avec Jacques Louis-David, et était ami avec Lord Byron et Marie-Antoinette (Drew, 48). Il était convaincu que les cités mayas étaient liées d'une manière ou d'une autre au Moyen-Orient et, très probablement, aux Égyptiens. Il vécut dans les ruines de Palenque en 1832 et prétendit y être resté trois ans (bien que certaines sources affirment qu'il ne s'agissait que de trois mois) avec une exotique maîtresse maya . Ses dessins des différents sites qu'il visita, bien que de belles œuvres d'art, n'étaient pas exacts et rendaient les ruines dans un style très romantique, influencé par sa croyance que les anciens Égyptiens avaient construit les villes qu'il dépeignait. L'un de ses dessins montre clairement un personnage maya avec une coiffe ornée d'un éléphant, dans le but de relier les bâtisseurs des villes aux civilisations connues de l'ancien monde, en l'occurrence l'Inde (Drew, 50). Waldek aurait visité le Yucatan en 1819 et on pense que les récits de ses aventures auraient pu susciter ou encourager l'intérêt de Rafinesque pour les Mayas. Même si on ignore comment les deux hommes se seraient connus, Waldek écrivit des lettres à Rafinesque pendant son séjour en Mésoamérique sur l'importance de déchiffrer les glyphes mayas; une urgence que Rafinesque fit comprendre à John Lloyd Stephens (Stuart in Danien, Sharer, 13-16). L'influence de Waldek sur l'interprétation de l'origine des ruines mayas fut considérable, car il était un artiste très accompli, et ce concept d'une origine euro-centrique pour les villes « mystérieuses » perdura.

John Lloyd Stephens fut le premier de ceux qui entreprirent une étude de la culture maya à affirmer fermement que les ruines trouvées dans toute la Mésoamérique avaient été produites par la population autochtone. Stuart écrit: "Contrairement à ses prédécesseurs, John Lloyd Stephens croyait à juste titre que les Mayas eux-mêmes étaient responsables des villes qu'il avait vues, et spéculait avec une logique instinctive que les hiéroglyphes gravés sur les pierres traitaient de l'histoire de leurs rois" (Stuart & Stuart, 30). En 1839, accompagné de l'artiste et architecte accompli Frederick Catherwood, Stephens entreprit son premier voyage en Mésoamérique et, ce faisant, attira l'attention du monde entier sur la civilisation maya. La popularité de ses livres, complétée par les lithographies de Catherwood, changea complètement la compréhension des Mayas et jeta les bases des futures études scientifiques non seulement sur la civilisation maya, mais aussi sur toutes les cultures mésoaméricaines.