Kekristenan tiba di Jepang pada tahun 1549 ketika para misionaris Jesuit pertama kali menginjakkan kaki di Kagoshima. Upaya awal untuk menyebarkan agama ini awalnya disambut dengan kebingungan; namun, dengan berbagai metode, mereka mulai meraih keberhasilan. Meski begitu, pada tahun 1650, Kekristenan secara efektif menghilang dari masyarakat secara terbuka karena kebijakan isolasionis Jepang yang membawa penindasan dan penganiayaan terhadap agama tersebut.

Anjirō & Fransiskus Xaverius

Dapat dikatakan bahwa para Jesuit pertama yang mendarat di Jepang mungkin tidak akan berhasil jika tidak ditemani oleh Anjirō (atau Yajiro) yang lahir di Jepang, yang menjadi bantuan sekaligus hambatan bagi misi tersebut. Anjirō, yang melarikan diri dari tuduhan pembunuhan, menyusup ke kapal Portugis diikuti oleh dua rekannya, salah satunya kemungkinan adalah saudara laki-lakinya. Meninggalkan tanah kelahirannya untuk masa depan yang tidak pasti, ia menemukan dirinya di kota Makau, Tiongkok, sebuah pusat perdagangan utama Kekaisaran Portugis. Anjirō mempelajari bahasa Portugis dalam waktu kurang dari setahun dan menunjukkan minat besar terhadap Kekristenan. Untuk mencari pengetahuan lebih lanjut, ia dan rekan-rekannya melacak Rasul Timur Jauh yang terkenal, Fransiskus Xaverius, yang berbasis di Malaka Portugis, Malaysia. Anjirō membuat Xaverius terkesan dengan pertanyaan-pertanyaannya sehingga mendorong imam Jesuit itu untuk menulis:

Jika semua orang Jepang seingin tahu Anjirō, menurut saya, bangsa ini adalah bangsa yang paling ingin tahu di antara semua orang yang telah ditemukan.

(dikutip dalam Dougill, 13).

Setelah pertemuan mereka, Xaverius merekomendasikan Anjirō dan rekan-rekannya untuk pergi ke Goa Portugis, India, untuk mempelajari lebih lanjut tentang iman Kristen, dan di sana mereka menjadi orang Jepang pertama yang berpindah ke agama Kristen. Xaverius kemudian meminta laporan tentang bangsa Jepang dari seorang kapten Portugis dan, bersama dengan Romo Cosme de Torres, Bruder Juan Fernandes, seorang pengikut India, serta tiga orang Jepang yang telah berpindah agama, ia berangkat ke Jepang dalam sebuah pengalaman yang akan terasa tak masuk akal baik bagi para penduduk asli maupun para pendatang asing.

Sang Rasul Timur

Santo Fransiskus Xaverius (1506-1552) adalah salah satu penemu Serikat Yesus, yang juga disebut Jesuit. Terkenal karena upaya misinya di India, Malaysia, Indonesia, Jepang, dan Tiongkok, Fransiskus Xaverius mencurahkan banyak usahanya untuk menginjili rakyat Jepang, karena ia percaya bahwa pesan tersebut akan menyebar dengan cepat di seluruh negeri. Sepanjang perjalanan misinya, ia berhasil mengkonversi sekitar 30.000 orang, dan Fransiskus Xaverius dikenang sebagai salah satu tokoh terbesar dalam penyebaran iman Katolik.

Xaverius juga mendukung gagasan bahwa seorang misionaris harus belajar dari budaya lokal, mempelajari bahasa, dan melatih pengkhotbah yang adalah penutur asli, sebuah pandangan yang jarang dimiliki pada masanya. Ia akhirnya meninggal karena demam di Shangchuan, sebuah pulau lepas pantai Tiongkok. Ia dibeatifikasi pada tahun 1619 dan dikanonisasi pada tahun 1622. Hari ini, ia dihormati setiap tanggal 3 Desember, hari pestanya, dan reliknya dipamerkan di berbagai belahan dunia.

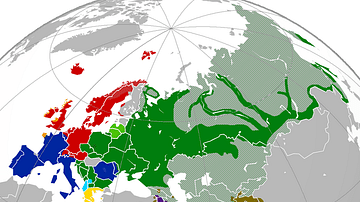

Bangsa Portugis, yang pertama kali sampai di India pada tahun 1498, merebut kota Malaka pada tahun 1511. Malaka terbukti menjadi persinggahan penting bagi para pedagang yang bepergian dari Samudra Hindia ke arah timur menuju Tiongkok dan Jepang. Penguasaan Portugis atas wilayah tersebut memantapkan posisi mereka sebagai bangsa perdagangan yang kuat dan menciptakan kesulitan bagi negara-negara saingan yang berusaha membangun pijakan di kawasan itu. Tak lama setelah penaklukan Malaka, para misionaris tiba dan mendirikan gereja serta sekolah di seluruh wilayah tersebut, sambil menyebarkan agama dengan tingkat keberhasilan yang beragam.

Kontak Awal & Kendala Bahasa

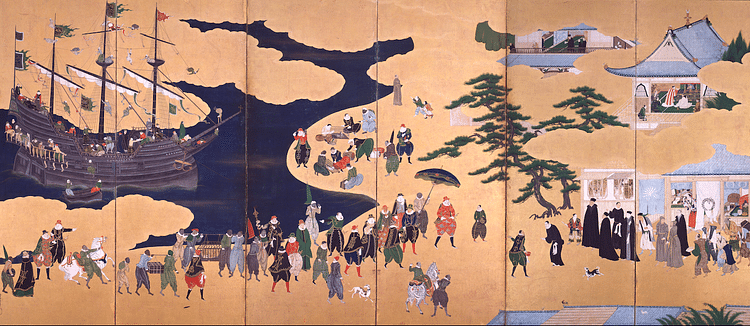

Orang Jepang menyebut orang asing sebagai nanbanjin, atau "kaum barbar selatan," karena mereka awalnya muncul di pulau selatan Tanegashima pada tahun 1543, ketika sekelompok pedagang Portugis yang berlayar dengan kapal jung Tiongkok terdampar akibat badai. Meskipun istilah ini terkesan merendahkan saat itu, sekarang kata tersebut memiliki makna baru. Bahkan, terdapat Festival Nanban yang diadakan di berbagai tempat di Jepang – sebuah perayaan akan sejarah, budaya, dan hubungan yang terjalin.

Secara kebetulan, rombongan Xaverius mendarat di tempat Anjirō meninggalkan tanah kelahirannya – di Kagoshima. Orang Jepang menggambarkan orang Eropa dengan "mata seperti piring, tangan panjang seperti cakar, dan gigi yang panjang" (Clements, 2). Kepala para Jesuit yang botak dengan tonsur dibandingkan dengan bagian atas kepala kappa, makhluk air dalam mitologi Jepang, dan hidung mereka yang panjang dikatakan menyerupai paruh tengu, iblis yang menyerupai burung dan dianggap sebagai pertanda perang.

Kendala bahasa menjadi rintangan yang tak bisa diatasi hanya dengan menggunakan bantuan penerjemah, peran yang sementara diisi oleh Anjirō dan rekan-rekannya. Para imam perlu mampu berbicara dalam bahasa lokal untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diandalkan. Xaverius menulis:

Sampai sekarang kami seperti patung di antara mereka, karena mereka berbicara dan mengatakan banyak hal tentang kami, dan kami sendiri, karena tidak memahami bahasanya, menjadi bisu; dan kami sekarang harus menjadi seperti anak kecil dalam mempelajari bahasanya.

(dikutip dalam Taida, 11)

Dalam waktu 40 hari sejak memulai studinya, Xaverius mulai menginjili dalam bahasa Jepang yang terpatah-patah dengan menjelaskan Sepuluh Perintah Allah kepada sekelompok penduduk setempat. Meskipun ia tidak pernah belajar membaca atau menulis dalam bahasa Jepang, ia menuliskan apa yang didengarnya secara fonetik menggunakan huruf Romawi, yang sekarang dikenal sebagai Romaji. Dengan keterampilan bahasanya yang terus meningkat, imam tersebut mendatangi kuil-kuil lokal untuk berdebat dengan para biksu yang tinggal di sana, dan acap kali disambut dengan tawa karena pemahamannya yang terbatas terhadap bahasa Jepang. Tak gentar, ia dan rekan-rekan imam Jesuitnya tetap belajar hingga larut malam, mendalami dialek yang rumit tersebut.

Meskipun Xaverius tak pernah fasih berbahasa Jepang, ia meminta gereja di Eropa untuk mengirimkan imam yang "memiliki bakat dalam mempelajari bahasa" (Taida, 15). Selain itu, ia kemudian mendirikan sebuah sekolah di Yamaguchi untuk melatih penerjemah lokal agar mereka, setidaknya untuk sementara, dapat berkhotbah dengan cara tersebut. Xaverius memuji rekan-rekan Jesuitnya yang belajar dan mampu berbicara bebas dalam bahasa Jepang, karena ia tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk menyebarkan pesan mereka, meskipun ia dan para Jesuit lainnya dengan otoritas tinggi di Jepang (seperti Cosme de Torres, Francisco Cabral, dan Alessandro Valignano) terus membutuhkan penerjemah.

Terlepas dari upaya mereka untuk mempelajari bahasa Jepang, imam-imam Jesuit awal hanya berhasil mengkonversi penduduk lokal dengan jumlah yang sangat sedikit. Dalam upaya menyelamatkan misi, Xaverius mengubah pendekatannya dengan memilih untuk berkhotbah kepada individu-individu dalam masyarakat yang memiliki otoritas dan kekayaan terbesar, seperti daimyo (tuan tanah) lokal. Untuk melakukannya, mereka meniru praktik para biksu Buddha dengan mengenakan pakaian yang berkilauan dan membawa rombongan pengiring. Kemewahan semacam ini pasti akan mendapat kecaman di Eropa, namun di Jepang, pertunjukan kemegahan seperti ini adalah hal yang biasa bagi organisasi keagamaan.

Rencana ini berhasil, karena ketika seorang daimyo berpindah keyakinan, banyak bawahannya mengikuti. Meskipun banyak orang yang baru berpindah agama ini melakukannya karena keyakinan yang tulus, yang lain melihat peluang perdagangan yang dapat diberikan dari hubungan dengan nanban ini, terutama karena penggunaan senjata api dalam konflik regional menjadi semakin umum.

Kekristenan Keliru Dipahami sebagai Buddhisme

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Xaverius sering berdebat dengan para bonze (biksu Buddha) yang menganggap para Jesuit sebagai orang-orang miskin karena sikap mereka yang sederhana dan menjauhi kemewahan pada tahap-tahap awal. Catatan mengenai debat-debat ini menunjukkan bahwa para biksu Buddha memiliki pemahaman tentang teologi Kristen dan seluk-beluk agama Jesuit, dan mereka akan berdebat secara rasional dengan Xaverius. Sang misionaris, yang sangat menghormati kecerdasan orang Jepang, menyebutkan bahwa kemampuan intelektual para biksu Buddha telah "dibajak" oleh kekuatan jahat, karena ia percaya bahwa pemahaman bonze tentang Kekristenan, serta dunia secara umum, telah diajarkan kepada mereka oleh Iblis.

Pada suatu kesempatan, setelah menjelaskan imannya sebagai seorang Kristen, seorang biksu menjawab bahwa mereka memiliki keyakinan yang sama satu sama lain, yang membuat Xaverius kebingungan. Memang, bahkan gambaran dewi Buddha Kannon dengan anaknya mungkin terlihat mirip dengan gambar Bunda Maria dan bayi Yesus yang digunakan Xaverius saat berkhotbah kepada masyarakat.

Fakta bahwa kata yang dipilih Anjirō untuk menyebut Tuhan Kristen adalah Dainichi – sebuah kata yang dapat disalahartikan sebagai nama lain untuk Buddha – juga tidak membantu. Ia juga menyebut para misionaris dengan istilah yang biasanya digunakan untuk biksu Buddha, dan bersikeras bahwa mereka berasal dari India – tanah kelahiran Buddha. Hal ini, ditambah dengan ketidakmampuan para Jesuit untuk secara andal dan konsisten mengkomunikasikan struktur keyakinan Kekristenan, membuat sebagian besar orang Jepang mengabaikan Kekristenan sebagai sekte lain dari agama Buddha.

Dalam waktu satu dekade, mereka berupaya mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan konsep dan kata-kata baru, seperti Deus (Tuhan). Para pelayan Deus tidak lagi diberikan nama yang sama dengan pendeta Buddha atau Shinto – mereka disebut padres, yang sulit diucapkan oleh orang Jepang, sehingga akhirnya disebut bataren. Seorang pengikut Kekristenan disebut Kirishitan, dan pada penulisannya, terdapat kanji Jepang untuk kebahagiaan dan kemakmuran. Selain itu, mereka juga melatih penerjemah lokal, menerjemahkan teks-teks suci, dan mempelajari bahasa Jepang sendiri.

Sekolah-Sekolah Kristen & Mesin Cetak

Pada tahun 1551, Xaverius melakukan perjalanan ke Kyoto untuk meminta audiensi dengan Kaisar Jepang guna mendapatkan persetujuan atas kegiatan para misionaris. Namun, setibanya di sana, ia mendapati bahwa istana kekaisaran tertutup bagi orang asing. Meskipun tujuannya tidak tercapai selama perjalanan ini, di kemudian hari, Alessandro Valignano bertemu dengan shogun Oda Nobunaga (1534–1582), dan panglima perang Jepang tersebut memberikan izin kepada misionaris untuk mendirikan sekolah Kristen di Azuchi. Valignano kemudian mendirikan banyak sekolah lainnya di seluruh negeri, di daerah seperti Nagasaki, Yamaguchi, dan Kyoto, di mana para siswa diajarkan ajaran Kristen serta pendidikan umum.

Mesin cetak pertama yang tiba di Jepang, dibawa oleh Valignano, digunakan untuk memproduksi berbagai bentuk teks dalam sejumlah bahasa, termasuk bahasa Jepang. Pengrajin lokal dipekerjakan untuk membuat blok cetak dalam bahasa Jepang. Mesin cetak tersebut tidak hanya digunakan untuk mencetak katekismus dan Alkitab, tetapi juga teks pendidikan untuk mata pelajaran seperti matematika dan sejarah.

Pada puncak popularitasnya, Jepang memiliki jumlah umat Kristen terbesar di dunia di luar Eropa pada akhir abad ke-16. Popularitas agama ini di Jepang membuat khawatir penerus Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi (1537–1598), yang mengambil langkah-langkah untuk membendung pertumbuhannya. Jepang saat itu tengah dilanda konflik, dan kerusuhan sosial hampir terjadi secara terus-menerus. Situasi semacam ini mungkin tampak sebagai peluang mudah bagi kekuatan Eropa untuk memperluas wilayah kolonial mereka. Selain itu, Hideyoshi menyadari adanya kesulitan dalam menghadapi daimyo yang telah bersumpah setia bukan kepadanya, tetapi kepada kekuatan asing (Paus), serta ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh para pendatang baru terhadap budaya dan norma Jepang.

Penindasan & Penganiayaan

Setelah Jepang berada di bawah kekuasaan keshogunan Tokugawa, negara ini memasuki periode isolasi dari dunia luar dengan penerapan aturan yang ketat: orang Jepang tidak diizinkan meninggalkan Jepang, dan orang asing, kecuali mereka yang memiliki izin dari bakufu (pemerintah), tidak diperbolehkan memasuki negara tersebut. Bahkan Belanda, yang diizinkan untuk tetap berdagang dengan Jepang, ditempatkan di sebuah kompleks pulau kecil yang dijaga ketat dan terhubung dengan Nagasaki. Dekrit-dekrit sebelumnya yang menekan penyebaran agama Kristen ditegakkan dengan ketat selama periode ini, kecuali di beberapa daerah terpencil. Ibadah secara terbuka kepada Deus dilarang dan terdapat ancaman hukuman, termasuk hukuman mati.

Untuk mengungkap para penganut Kristen di tengah masyarakat, pihak berwenang mewajibkan warga untuk menginjak sebuah fumi-e: balok kayu atau logam yang memuat gambar Kristen seperti Yesus Kristus atau Bunda Maria. Mereka yang menolak menginjak gambar tersebut akan diidentifikasi sebagai penganut agama Kristen. Bakufu kemudian akan mencoba membujuk individu-individu ini untuk meninggalkan keyakinan mereka. Jika orang-orang Kristen tersebut tetap teguh pada iman mereka, mereka akan disiksa dan akhirnya dibunuh jika terus menerus menolak.

Metode penyiksaan dan eksekusi bervariasi. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang 26 Martir Nagasaki (26 Martir Jepang), beberapa di antaranya adalah anak-anak, yang disalibkan. Konon, saat tiba di lokasi eksekusi, mereka yang dihukum berlari dan memeluk salib yang akan membawa mereka pada kematian yang menyakitkan. Metode lain adalah mengumpulkan air mendidih dari onsen (sumber air panas) dan menuangkannya langsung ke kulit orang Kristen. Jika mereka tetap bertahan menghadapi penyiksaan ini, mereka mungkin dilemparkan ke dalam onsen dan dibiarkan tenggelam di kolam yang mendidih.

Para Kristen Tersembunyi

Untuk menjaga kerahasiaan iman mereka, Kakure Kirishitan ("Kristen Tersembunyi") sering bersembunyi secara terang-terangan: seseorang mungkin melihat alat kematian Kristus berupa balok salib pada struktur rumah, gambar Bunda Maria bisa disamarkan sebagai dewi Buddha Kannon (yang kadang-kadang juga digambarkan sedang menggendong seorang anak), atau lentera batu mungkin memiliki gambar Kristen yang terukir di dasarnya, yang kemudian ditutupi oleh tanah. Seperti lentera tersebut, orang-orang Kristen tersembunyi harus memproyeksikan citra sebagai warga Jepang yang patuh di luar, sementara keyakinan sejati mereka tetap tersembunyi.

Seiring berjalannya waktu, Kekristenan di Jepang menjadi semakin beragam, di mana desa-desa tetangga memiliki kepercayaan yang sepenuhnya berbeda satu sama lain meskipun masih mengaku sebagai bagian dari agama yang sama. Tanpa arahan dari para padres, dan karena keengganan untuk menuliskan ajaran demi menghindari risiko tertangkap, para tetua menyampaikan doa, praktik, dan doktrin secara lisan. Karena umat Kristen dari berbagai daerah tidak dapat berkumpul bersama, kata-kata para tetua diterima sebagai kebenaran.

Banyak keturunan umat Kristen Jepang yang dahulu bersembunyi masih menjalani iman mereka secara pribadi hingga hari ini, bukan karena takut akan konsekuensi jika ketahuan, tetapi sebagai bagian dari ritual di mana tindakan menjaga kerahasiaan menjadi hampir sama pentingnya dengan pesan Injil yang mereka terima.

Pemberontakan Shimabara

Penganiayaan terhadap umat Kristen di Jepang memuncak di Kyushu, pulau paling selatan dari tiga pulau utama Jepang, yang berujung pada Pemberontakan Shimabara. Pemberontakan ini dipicu bukan hanya oleh perlakuan bakufu terhadap umat Kristen, namun juga oleh kelaparan yang baru saja terjadi serta tindakan tirani seorang daimyo lokal. Penduduk Shimabara dan beberapa wilayah sekitarnya (terutama Kepulauan Amakusa) bangkit dalam pemberontakan. Konon, pemberontakan ini dipimpin oleh seorang pemuda berusia 16 tahun bernama Amakusa Shiro (atau Jerome Amakusa). Puluhan ribu pemberontak mengepung kastel-kastel dan bertempur sengit melawan pasukan keamanan lokal. Keshogunan mengirim pasukan yang jumlahnya jauh melebihi pemberontak untuk menghancurkan mereka dan memaksa Jerome Amakusa serta pengikutnya untuk bertahan di Kastel Hara. Pasukan keshogunan, bersama dengan kapal Belanda dan para pelautnya yang diminta bergabung, akhirnya melemahkan pertahanan para pemberontak dan berhasil menerobos benteng. Setelah beberapa hari pembantaian, di mana Jerome Amakusa terbunuh, pemberontakan tersebut berakhir.

Kehilangan nyawa dalam pemberontakan itu begitu besar sehingga bakufu harus memindahkan penduduk baru ke wilayah tersebut untuk mengisi kekosongan, sehingga terciptalah beragam campuran budaya dan adat yang masih terlihat sampai saat ini. Penduduk setempat diwajibkan untuk mendaftarkan diri di kuil-kuil lokal dan melakukan ritual pelepasan iman Kristen. Para penduduk lokal begitu antusias untuk membuktikan bahwa mereka bukan Kristen. Mereka bahkan memasang dekorasi religius musiman sepanjang tahun, sebuah praktik budaya yang masih ada hingga kini.

Pemberontakan ini memperkuat keyakinan bakufu bahwa Kekristenan adalah agama menyimpang dan berbahaya yang, jika dibiarkan, dapat menyebabkan kejatuhan mereka dan mungkin bahkan kolonisasi, baik melalui kekuatan militer maupun konversi penduduk. Pembatasan terhadap agama Kristen semakin diperketat, dan bentuk ekspresi agama Kristen yang sebelumnya kadang masih ditoleransi oleh daimyo hampir sepenuhnya dihapuskan.

Kesimpulan

Tekanan dari negara-negara Barat akhirnya memaksa pemerintah Jepang untuk mengambil tindakan pada tahun 1873, ketika otoritas Meiji mengeluarkan edik toleransi beragama yang mendekriminalisasi praktik agama Kristen. Namun, jumlah umat Kristen yang pada puncaknya mencapai sekitar 600.000 jiwa telah menyusut menjadi sekitar 30.000. Gereja-gereja Barat menyambut gembira berita bahwa agama Kristen berhasil bertahan di bawah kondisi yang begitu berat. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa agama yang dipraktikkan oleh orang-orang Kristen tersembunyi di Jepang sangat berbeda dari ajaran yang dibawa oleh Fransiskus Xaverius lebih dari 300 tahun sebelumnya. Perbedaan keyakinan ini sedemikian besar sehingga banyak orang Kristen tersembunyi menolak doktrin gereja-gereja Barat, karena mereka tidak ingin keyakinan leluhur mereka dilupakan. Oleh sebab itu, kepercayaan religius orang Kristen tersembunyi lebih mirip dengan agama-agama rakyat Jepang daripada agama Kristen tradisional ala Barat.

Saat ini, individu Jepang yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen hanya mencakup sekitar 1-2% dari populasi negara tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan sejarah penindasan agama, kebijakan isolasionis yang baru berakhir pada tahun 1853, agama-agama dan praktik tradisional Jepang yang terkait dengan identitas nasional, serta pergeseran cepat Jepang menuju urbanisasi yang sering kali menyebabkan sekularisasi.