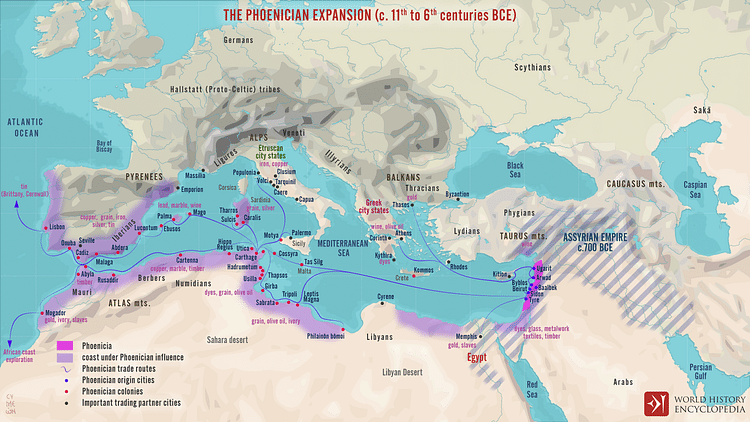

ティルスまたはタイア(Tyre)は、現在のレバノンに位置する世界でも最古の都市の一つである。ティルスの歴史は4000年以上にわたり、ほぼ断絶なく人が暮らし続けている。最も重要なフェニキア(Phoenicia)の都市の一つであり、街は偉大なる神メルカルト(Melqart)により築かれたとされていた。

ティルスは古代フェニキアの港の一つであり、産業の中心地であった。神話の中では、ティルスはエウロパ(Europa)の生誕地であり、ヨーロッパ(Europe)の名はエウロパから来ている。また、カルタゴ(Carthage)のディードー(Dido)の生誕地でもある。ディードーはトロイ(Troy)のアイネイアース(Aeneas)を援助し、恋に落ちたことで知られる。ティルスの名は「岩」を意味し、街は2つの区域からなっていた。一つは沖合の島にある貿易拠点であり、もう一つは1km弱離れた対岸の本土にある旧ティルスである。この旧市街はメルカルトの古名であるウシュ(Ushu)と呼ばれ紀元前2750年頃に形成された。一方、貿易拠点の方はその少し後に築かれた。時とともに、島の拠点の方がウシュよりも繁栄し人口も増え、要塞化が進行した。

ティルスの繁栄は、バビロニア王国(Babylon)のネブカドネザル2世(Nebuchadnezzar II、紀元前605/604-562年)の注目するところとなり、紀元前6世紀に13年間にわたって街は包囲されたが、陥落することはなかった。この間、本土の人々はほとんどが旧市街を放棄して比較的安全な島に移り住んだ。その後アレキサンダー大王(Alexander the Great)が現れるまでの間、ウシュは本土におけるティルスの郊外地区として存続した。

ティルスの人々は、ホネガイ(Murex shells)から取れる染料に従事する労働者として知られていた。この紫色染料は珍重され、古代世界において王族を象徴するものとして扱われた。フェニキア人(Phoenicians)という名前は、ギリシャ語のPhoinikesから来ているが、これは「紫の人々」という意味である。都市国家ティルスは、姉妹都市であるシドン(Sidon)を凌駕して、フェニキアの中でも最も強力な国家であった。

ティルスは、新約聖書のなかではキリストと使徒パウロが訪れた地として言及されており、またアレキサンダー大王のティルス包囲戦で軍事史にも名前が残っている。今日ではティルスはユネスコ世界遺産に登録されており、地域の政情不安の中で、その歴史を保存するための努力が続けられている。

神話上および歴史的なティルスの起源

ティルスは神々によって築かれた街として古代の歴史家たちから度々言及されている。ある話では、本土に住んでいた二人の兄弟神シャメンルム(Shamenrum)とウシュ(Ushu)が、おそらくは土地の権利をめぐって争いを始めた。シャメンルムは農業に従事しており、葦を使って家屋、すなわち定住拠点を作った。一方でウシュは狩猟の名手であり、自在に野を動き回り、動物の皮を使って衣服を作った。

争い(詳細は不明)がこじれた結果、ウシュは雷で折れた木の幹を使って小さな筏を作り、本土を離れて沖合の島へと渡った。ウシュはそこに神殿を築き、ウシュを島へと導いたマーメイドのティロス(Tyros)の名をとって、島をティルスと名づけた。この神話では、島は当初固定されておらず、海の中を漂流していた。そのためにウシュはティロスの助けを必要とした。ウシュが火と風の神の力を祭って神殿を築き、エメラルドと黄金でできた二つの柱を大地に深く突き刺したことで、初めて島は現在の位置に固定された。

また別の話では、女神アスタルト(Astarte)が漂流する島にオリーブの木を植えた。その木には鷲がとまっており、根元には蛇が絡みついていた。島を固定するためには鷲の命を神々に捧げる必要があった。ウシュが筏にのって島にたどり着いたとき、鷲は進んで自らの命をささげ、ウシュは神々の住まう家として神殿を築いた。ギリシャの歴史家ヘロドトス(Herodotus、紀元前484-425/413年)は、著作「歴史」の第2巻44において自身のティルス訪問を記しており、ティルス神殿の司祭が街はヘラクレス(Heracles)によって築かれた、と彼に説明したことが書いている。このヘラクレスは、12の功業(Twelve labors)で有名なゼウス(Zeus)の息子とは別の存在であり、当時はメルカルト(Melqart)として崇拝されており、ウシュと同一視されていた。

私は神殿の司祭と話をし、この神殿がどれ位前に築かれたのかを尋ねた。彼らによれば、神殿はティルスの街と同じ(当時から)2300年前に建築されたという。

考古学的な証拠からは、ティルスに人が定住するようになったのは、紀元前2900-2750年頃とされる。最初期の住居はいったん放棄されたのち、改めて定住が開始した。古代エジプトの第18王朝(紀元前1550-1292年頃)の時代にはティルスはすでに繁栄を始めていた。エジプトの支配階級に貝紫色(Tyrian purple)に染めた高級衣料を卸しており、この紫色はローマ帝国(Roman Empire)およびさらに後世に至るまで王族を象徴する色として扱われた。アッシリア(Assyria)のアシュル・ナツィルパル2世(Ashurnasirpal II、紀元前884-859年)の治世でも、ティルスは繁栄を続けた。ティルスは、銀、金、錫、青銅などの貴金属や素材を貢物として捧げる都市の一つとして名前が挙げられている。

ティルスの黄金期

ティルスの黄金期は紀元前10世紀頃で、紀元前8世紀には周辺の都市を植民地化し、主に古代イスラエル(Israel)との同盟によって栄華を極めた。イスラエル王国のダビデ王(David)との同盟および通商関係は、ティルス王アビバール(Abibaal)がイスラエルの新王に有名なレバノン杉を贈ったことからはじまった。これはアビバールの息子であるヒラム(Hiram)が、ダビデ王の息子であるソロモン(Solomon)に贈ったとされる。この同盟は双方に莫大な富をもたらした。歴史家リチャード・マイルス(Richard Miles)によれば、

商業的に見て、この協定はティルスにイスラエル王国、ユダ王国(Judaea)、およびシリア北部の魅力的な市場への特権をティルスに与えることになっただけでなく、海外への共同出資の機会をもたらした。実際、ティルスとイスラエルの遠征隊はスーダン、ソマリア、そして場合によってはインド洋にまで到達していたかもしれない。(32)

ティルスに富をもたらしたもう一つの要因は、アビバールとヒラムの治世下において行われた宗教革命で、よく知られた夫婦神であるバール(Baal)とアスタルトに代わってメルカルトを上位に置いた。支配者階級と密接なつながりのあったメルカルト(「都市の王」を意味する)を上位に据えることで、それまでの伝統的な神々に仕えていた神官たちの勢力をそぎ、王室がより直接影響力を行使できるようになった。同マイルスによれば、

ティルスの伝統的な神々を新しい神であるメルカルトに置き換えるという王室の決断の背景には、神殿を服従させるという思惑があったようだ。(32)

すでに述べたように、メルカルトはティルスにとって新しい神ではなく、元々すでに信仰されていたが、より大きな権威と威光を手にすることとなった。ティルスの人々の信仰は一神教ではなかったが、メルカルトの地位を高めたことは、ヤーウェ(Yahweh)という唯一の神を奉ずるイスラエルの支配階級から好意的に受け入れられ、貿易の協力関係がより強化された。ティルスは必要な物資や奢侈品と引き換えに、イスラエルに彼らの神殿で使用される貴金属や、王族が着る有名な紫に染めた衣服を提供した。マイルスによれば、

貴金属や衣服への対価として、イスラエルは年間400,000リットルにおよぶ小麦と420,000リットルにおよぶオリーブ油を提供したが、これは領土の限られるティルスにとっては非常に価値のあるものだった。(32)

その結果として、王室への富の蓄積だけでなく、富の分配システムの効率化とティルス全体のさらなる繁栄がもたらされた。紀元前612年のアッシリア帝国の崩壊後、バビロニア人はティルスの富に目をつけた。そしてネブカドネザル2世は紀元前586年ティルスを包囲した。包囲は13年間におよび、陥落はしなかったものの商業活動は大きな打撃を受け、衰退した。紀元前539年にアケメネス朝ペルシャ(Achaemenid Empire)がティルスを征服し、アレキサンダー大王はやってくるまでの間その治世下で繁栄した。

アレキサンダー大王による包囲

ペルシャ人は、最終的にはペルシャ人の統治者をフェニキアの諸都市に置きはしたが、それまでの宗教的・政治的な伝統には干渉しなかった。少なくとも支配当初は、ティルスは自分達の王をいだくことも許されており、王は依然としてメルカルトと繋がりをもっていた。神殿の司祭ではなく、王こそが現世と天界をつなぐ架け橋であり、天界にいる神々の事情は、王室内の政治的な事情と密接に関連していた(マイルス, 33)。この新しい宗教政策は、ティルスをフェニキアの他の都市国家と区別し、神の目から見て特別な存在とすることで、ティルスの人々の絆をより強固なものにした。マイルスによれば、

王はさらに、毎年のメルカルトに捧げる祭典に合わせた儀式を導入した。毎年春ごとに、エゲルシス(egersis)とよばれる儀式において神の肖像を巨大な筏にのせ、参列者が讃美歌を歌う中、海に送り出した後に儀礼的に燃やされた。ティルスの民は、他の古代中近東の人々と同様、火の再生的な側面を重視していた。神は不滅であり、煙の中から再生するのであり、儀礼的に神の肖像を燃やすことは神の再生を象徴するのである。ティルスの民の結束を維持するのにエゲルシスの重要性を強調するため、すべての外国人は儀式の間は都市を離れなくてはならなかった。(33-34)

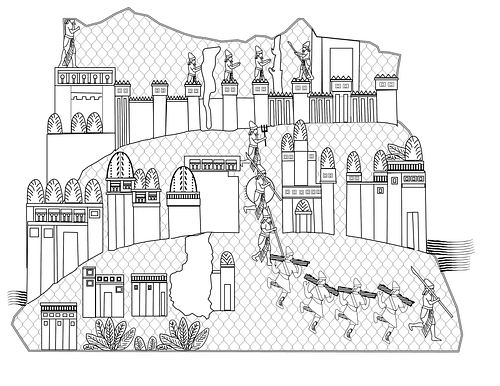

この儀式と、それがティルスの民にもつ重要性が、ティルスの破壊とティルスの民の虐殺ないし奴隷化をもたらすことになってしまった。紀元前332年、アケメネス朝ペルシャの征服途上であったアレキサンダー大王が、シドンを征服させティルスに到達した。シドンは降伏して奢侈品を捧げた。アレキサンダー大王はティルスにも同様の要求を出した。ティルスはシドンの例にならって大王の偉大さを認め、シドンと同じ水準の貢物を差し出した。

すべて問題なく終わるかに思えた。服属に満足したアレキサンダー大王は、メルカルトの神殿でティルスの神を讃えて生贄を捧げようと持ちかけた。しかし、ティルスはこれを受け入れることができなかった。神の住まうところと考えられている所に外国人が生贄を捧げるというのはあり得ない冒涜であり、エゲルシスの儀式が間近であったため尚更であった。歴史学者のイアン・ワーシントン(Ian Worthington)は以下のように述べている、

ティルスの王アゼミルク(Azemilk)は、ティルスはアレキサンダー大王に従うが生贄は島の対岸にある旧ティルスで捧げてもらいたい、という妥協案を示した。怒ったアレキサンダー大王はその提案を受け入れられないとし、降伏すべしと使者を送った。ティルスはこの使者を殺害し、死体を城壁の外に捨てた(105)

アレキサンダー大王はティルスの包囲を命じた。彼は、本土側のウシュの街を解体して、その瓦礫、岩、倒木を海に沈めて本土と島をつなぐ橋を築いた。これに伴って引き起こされた何世紀にもわたる土砂の堆積のため、島と本土は恒久的に結ばれることとなり、現在のティルスは島ではなくなっている。数ヶ月におよぶ包囲の末、アレキサンダー大王はこの橋を通じてティルスの城壁を攻略し、都市を征服した。

これだけの長期にわたって服従を拒んだことへの怒りから、3万のティルスの民は、虐殺されるか奴隷に落とされ、都市は破壊された。ティルスの陥落により、逃亡するか賄賂によってアレキサンダー大王の怒りから脱出した者の多くは、北アフリカの姉妹植民都市であるカルタゴにわたり、そのさらなる成長に寄与することとなった。

アレキサンダー大王が紀元前323年に没すると、彼の配下にいた将軍たちは支配地をめぐって互いに争い、目まぐるしく入れ替わった。ミュティレネのラオメドン(Laomedon of Mytilene)が当初ティルスを支配したが、後継者争い(ディアドゴイ戦争と呼ばれる)の中で支配者は入れ替わり、紀元前315年にアンティゴノス1世(Antigonus I)とその後継者たちが実権をにぎったが、やがてセレコウス朝ペルシャ(Seleucid Empire)のアンティオコス3世(Antiochus III、在位紀元前223-187年)がフェニキアを征服した。

ローマの登場

紀元前218年にローマとカルタゴの間で第2次ポエニ戦争(Second Punic War)が起きた当時、アンティオコス3世は自身の領土を拡大することに腐心していた。偉大なカルタゴの将軍であったバルカ家のハンニバル(Hannibal Barca、紀元前247-183年)はマケドニア(Macedon)のピリッポス5世(Philip V、在位紀元前221-179年)から支援を受けており、アンティオコス3世もまた、紀元前205年にピリッポス5世と同盟してエジプト征服に参加した。しかしながら、エジプトはローマの穀倉地帯であったため、ローマはアンティオコス3世にピリッポス5世の求めに応じないよう圧力をかけた。その結果アンティオコス3世は手を引き、ローマはピリッポス5世を紀元前197年のキュノスケファライの戦い(Battle of Cynoscephalae)で破った。

アンティオコス3世は次に自分がローマに排除されることを恐れ、紀元前191年に先制攻撃を行ったが、前190年のマグネシアの戦い(Battle of Magnesia)で敗北した。紀元前188年のアパメイアの和約(Treaty of Apamea)はアンティオコス3世の領土を大幅に縮小し、セレウコス朝に不利な戦争補償を課し、これにより帝国は衰退に向かうこととなった。セレウコス朝の君主たちは、国家機能よりも自分たちの安全や快適さ、贅沢さを重視するようになり、多くの地域に対する支配力を弱め、紀元前126年にティルスは独立を宣言することができた。

ポントス王国(Pontus)のミトリダテス6世(紀元前120-63年)とローマとの間のミトリダテス戦争(Mithridatic Wars、紀元前89-63年)には、ミトリダテス6世と同盟を結んだアルメニア王国のティグラネス大王(Tigranes the Great、紀元前95-56年)も加わり、ティルスは再び衰退した。ティレは独立を維持したが、絶え間なく続く戦乱は商業活動に大きな支障をきたし、経済の衰退につながった。

紀元前64年にローマの将軍兼執政官ポンペイウス(Pompey the Great)がフェニキア全土を併合したことで、ローマはティルスの街を植民地として獲得した。ティルスは皮肉にも、ティルスの生き残りがかつて逃げ込んだカルタゴの街を破壊したローマの庇護のもと、再建・改修された。ローマは今日でも見ることのできる道路やモニュメント、水道橋を建設し、ティルスはローマの支配下で栄えたが、ローマ帝国の崩壊後は衰退した。その後、ローマの東半分であるビザンティン帝国(Byzantine Empire)の下で港湾都市として存続した後、7世紀にイスラム教徒の支配に移った。

結論

第一次十字軍(First Crusade)の結果、ティルスは1124年にキリスト教の十字軍に支配されることとなり、シルクロード(Silk Road)を通じて西洋と東洋を結ぶ重要な貿易拠点となった。この間、ティルスは古代より著名な紫色染料を生産し続け、教会の大司教区の所在地として栄え、エルサレム王国(Kingdom of Jerusalem)がこの地域でキリスト教勢力を維持するための防御上の要の一つとなった。

ティルスは1291年にマムルーク朝(Mamluk Sultanate)の支配下に入り、その後はより安価な染料が入手できるようになったため、紫色の染料や衣服の生産は終了した。1516年にはオスマン帝国(Ottoman Empire)の支配下に入り、1918年のアラブ反乱(Arab Revolt)の成功により、シリア・アラブ王国(Arab Kingdom of Syria)の一部となる。この頃には、ティルスは、もともと重要な経済の一つであった漁業に大きく依存するようになっており、かつてティルスの偉大さを特徴付けていた工芸品の生産はほとんどなくなっていた。

今日、ティルスの経済を支えているのは主に観光業である。1946年に本格的な発掘調査が開始され、その後も断続的に行われている。20世紀後半から現在に至るまで続く紛争は、発掘作業を妨げ、時に観光業を完全に停滞させている。その結果、経済は打撃を受け、古代において最も偉大な都市の一つであったティルスの姿を追求することを妨げている。