方尖碑是一种石质的长方形柱体,顶部逐渐变细形成尖顶,置于基座之上,用于纪念个人或事件并敬奉神明。古埃及人在早王朝时期(约公元前 3150 年至约公元前 2613 年)创造了这种形式,当时他们已从事泥砖马斯塔巴(mastaba)墓的建造,但尚未开始建造左塞尔(Djoser)阶梯金字塔(约公元前 2670 年)。人们认为最早的方尖碑在某种程度上是为从事石质大型工程而进行的一种训练,这是建造金字塔之前的一个必要步骤。

“方尖碑”一词源自希腊语,意为“尖木”,即通常用于烹饪的长尖木头,因为希腊历史学家希罗多德(Herodotus)是第一个对其进行描述并命名的人。古埃及人称其为“tekhenu”,意为“刺穿”,即“刺穿天空”。最早的方尖碑已不复存在,仅通过后来的铭文得知,它们似乎只有约十英尺(3 米)高。随着时间的推移,它们的高度会超过 100 英尺(30 米)。尽管从亚述到中美洲的许多文化都采用了方尖碑的形式,但只有古埃及使用整块巨石,几乎总是红色花岗岩。每座古埃及方尖碑都是从一块整石上雕刻而成,然后运到指定地点并立在基座上。虽然考古学家和学者们了解这些纪念碑是如何雕刻和运输的,但没人知道它们是如何竖立起来的;现代人试图用古埃及的技术复制方尖碑的竖立过程,但都以失败告终。

方尖碑的象征意义

古埃及的方尖碑象征着“本本”(benben),即创世之初阿图姆(Atum)神站立的那座原始土丘。因此,它们与埃及的贝努鸟(benu bird)有关联,贝努鸟是希腊凤凰的前身。根据一些埃及神话,贝努鸟是第一个用叫声唤醒万物并启动生命进程的生物。这种鸟与晨星和昼夜更替有关,但同样也会唱响世界末日的哀鸣;就像它的第一声啼叫开始创造周期一样,她会再次鸣叫以表示创造周期的完成。

埃及人相信,终有一天,诸神将会死去,一切将回归到原始混沌的状态。贝努鸟不会主动选择这样的结局,而是会得到太阳神拉 (Ra) 的提示,而拉又会得到掌管人类和众神记录的托特 (Thoth) 的告知。然而,贝努鸟主要与拉{后来的阿蒙(Amun)和阿蒙-拉(Amun-Ra)}以及光明和生命有关。埃及古物学家杰拉尔丁·平奇(Geraldine Pinch)对此评论道:

从《金字塔铭文》开始,贝努鸟就与创造太阳神紧密相关。在太阳崇拜的中心赫利奥波利斯(Heliopolis),据说贝努鸟栖息在一种原始方尖碑式的本本石上,或者栖息在圣柳树的枝头。当埃及国王在位满三十年时,他们祈求贝努鸟赐予他们新的力量和活力(117)。

方尖碑在保持与贝努鸟的联系的同时,越来越多地与拉神和太阳崇拜联系在一起,尤其是从新王国时期(约公元前 1570-1069 年)以来。方尖碑总是成对竖立,以符合埃及人对平衡与和谐的价值观;人们相信,地球上的两座方尖碑反映了天上的两座方尖碑。埃及古物学家理查德·威尔金森(Richard H. Wilkinson)写道:

二元性现象贯穿埃及文化,是埃及宇宙观的核心。但埃及思想并不关注一对事物中两部分之间的本质差异,而是强调它们的互补性,通过对立面的协调与和谐来表达存在的本质统一性——就像我们今天可能用“男人和女人”、“老和少”、或“大和小”来表示“全部”或“每个人”一样(129)。

两座方尖碑是为了纪念一位伟大君主的功绩(如果是哈特谢普苏特(Hatshepsut)的话,则是一位伟大女王)而竖立起来的,但同时也用于敬奉众神,或者更常见的是敬奉某一位特定的神。在新王国时期,方尖碑被认为是由为其竖立的神灵所居住,就如同神灵被认为实际居住在其神庙中一样。新王国时期的图特摩斯三世(Thutmose III,公元前 1458 年至公元前 1425 年在位)开创了向方尖碑举行献祭仪式的惯例,就如同向神庙供奉祭品一样,这一做法一直延续到托勒密(Ptolemaic)王朝时期(公元前 323 年至公元前 30 年),这是埃及在被罗马吞并前的最后一个王朝。新王国时期的法老们竖立的方尖碑比其他任何时期都多,因为他们相信这些纪念碑能使他们永生,因为即使在他们死后,人们仍会向这些纪念碑供奉祭品。

方尖碑代表着鲜活的神明,象征着法老的生命力与不朽,以及二元性和平衡的概念。无论它们纪念的是谁或什么,方尖碑都会被竖立起来并精心定位,以便日出和日落时分的第一缕和最后一缕阳光能够触及碑顶,以此来向太阳神致敬。人们认为太阳神在夜间会踏上一段危险的旅程,他必须驾驶着自己的神舟穿越冥界,还要避开巨蟒阿波菲斯(Apophis)的毁灭性攻击。埃及人会举行仪式来抵御和削弱阿波菲斯,保护太阳神的安全,通过这种方式,他们参与到了昼夜交替的循环之中。方尖碑则用于纪念太阳神从黑夜中升起,在天空中穿行,然后在傍晚时分重新隐入黑暗。从实用的角度来看,方尖碑还能充当日晷,因为太阳神在天空中的行程可以通过方尖碑影子的移动来指示,只是当太阳位于正上方时,方尖碑不会投下影子。

建造与安置

有史以来最大的方尖碑从未竖立起来:法老哈特谢普苏特(Hatshepsut,公元前 1479 年至公元前 1458 年在位)所谓的“未完成方尖碑”,至今仍躺在阿斯旺采石场被遗弃的地方,那里是建造此类纪念碑时经常使用的采石场。人们认为这座未完成的方尖碑是为卡纳克(Karnak)神庙而建的,哈特谢普苏特在此处竖立了如今被称为“拉特兰(Lateran)方尖碑”的纪念碑,该方尖碑于公元 4 世纪被君士坦提乌斯二世(Constantius II)运往罗马。未完成的方尖碑高 137 英尺(42 米),估计重 1200 吨。在雕刻过程中,方尖碑出现裂缝,工程被迫停止,于是它就留在原地,就像数千年前工人离开时那样。这块方尖碑上清晰可见古代工具的痕迹和工人的测量标记,这为我们解方尖碑的采石过程提供了线索。

工人们开始在阿斯旺用凿子和木楔从花岗岩基岩上雕刻方尖碑。埃及学家罗莎莉·戴维(Rosalie David)解释道:

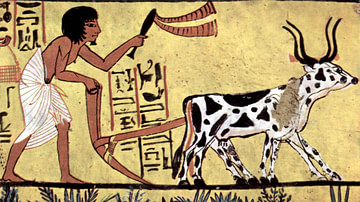

阿斯旺的证据表明,石匠们可能先在岩石上凿出约六英寸深的孔,然后将木楔打入这些孔中,再用水湿润木楔,使其膨胀,从而将岩石劈开。这样方尖碑就可以被凿出并沿尼罗河运到神庙所在地,在那里完成最后的加工(171 - 172)。

使用的工具包括金属,如铜,以及石头。一旦凿出孔洞,还会用火山岩(Diorite,闪长岩)来松动石头。戴维提到弗林德斯·皮特里(Flinders Petrie)的发现,即“金属工匠善于在金属中添加某些合金,使其适合特定任务;他们还对其进行淬火处理,因此很可能能够制造出强度足够的工具来处理所有这些坚硬的岩石”(172)。目前尚不清楚工人开采和加工方尖碑的具体耗时,但从最初开采到运输再到竖立纪念碑的整个过程大约需要七个月。历史学家玛格丽特·邦森(Margaret Bunson)描述了将一根方尖碑从阿斯旺(Aswan)的采石场运往底比斯(Thebes)目的地的过程:

当石柱雕刻到令人满意时,人们在它周围系上绳索,将石柱吊起并放置在一辆厚重的撬板上。需要数千名工人来拉动橇板,将其运到尼罗河岸边。在那里,船只停靠在专门设计的干船坞中,以便安全装载石柱。这种装载过程的独特之处在于,船只一直停留在干船坞中,直到石柱安全装船。然后,船坞中慢慢注水,使船只和神圣的货物一起浮起。当船只和石柱稳定后,船坞的闸门打开,船只驶离。九艘帆船,每艘载有 30 多名划桨手,将这艘船和方尖碑拖到底比斯(Thebes),在那里将举行庆典仪式,大批人群等待着他们的到来。事先准备好斜坡,将方尖碑拉到斜坡上。斜坡的独特之处在于一个漏斗形的洞,里面装满了沙子。方尖碑被放置在洞上,沙子被倒空,这样方尖碑就被放到了合适的位置。当方尖碑被放置在底座上并固定好后,斜坡被移开,祭司和皇室成员到达那里,参加奉献仪式和纪念石神的仪式(194-195)。

方尖碑的开采、运输和竖立过程通过碑文、图画和官方信件得到了充分的记录,但没有具体提到方尖碑是如何被竖立到基座上的。邦森 (Bunson )对漏斗状洞的描述借鉴了古埃及资料,这些资料似乎表明方尖碑的基座位于斜坡下方,并被沙子覆盖。方尖碑的底部将放置在这个洞上方,沙子被缓慢移走以竖立纪念碑,同时,据推测,工人用绳索小心地引导方尖碑竖立起来。

然而,关于这一过程的古埃及铭文并不清晰,而且认为斜坡上的漏斗状孔能说明这个问题也是站不住脚的,因为要借助这个孔洞将高达 100 英尺的方尖碑竖立起来,要求这个孔洞必须相当深,底部还得有某种凹槽以防滑动,而且工人还得想办法在纪念碑达到一定高度和角度时将其拉正。现代试图重现这一过程的努力均以失败告终。1995 年,NOVA的一个团队在考古学家马克·莱纳(Mark Lehner)的协助下,依据埃及的资料尝试竖起一根方尖碑,但也没有成功。当他们采用更现代的技术时,结果是在此失败。漏斗状的沙坑只需深到能让方尖碑底部边缘接触到基座上的凹槽边缘即可,但这种方法也不管用。此外,方尖碑在竖起过程中,角度在达到 40 度时就停止上升了,现代工人用绳索也无法将其再抬高。

公元 2001 年,航空学教授莫里·加里布(Mory Gharib)带领团队舍弃了古代的资料,利用风筝、滑轮系统和支撑框架将一块 6900 磅重的方尖碑吊起。他们巧妙地利用风力,并精确计算出滑轮系统所需的杠杆作用力,仅用 25 秒就将方尖碑吊起。加里布声称,这很可能也是古埃及人吊起方尖碑以及建造金字塔和神庙的方法。然而,这一说法完全是推测性的,因为没有任何记录表明古埃及人在建筑中使用过风筝。

邦森 (Bunson )的描述虽然明确提及了底比斯,但其内容同样适用于任何发现过方尖碑的遗址。尽管这些方尖碑主要是在卡纳克神庙竖立起来的,但它们也出现在埃及许多其它地方,比如下埃及(靠近现代开罗的赫利奥波利斯,Heliopolis)和上埃及(靠近阿斯旺的艾尔坦吉,Elephantine)的神庙之外的地方。

方尖碑和神庙

方尖碑常被竖立在神庙的庭院中,既是为了纪念神庙内的神灵,也是为了向头顶上空航行的太阳神致敬。目前唯一仍矗立在原址的方尖碑是塞努斯雷特一世(Senusret I ,约公元前 1971 - 公元前 1926 年)的方尖碑,位于赫利奥波利斯(Heliopolis)一座已废弃的太阳神庙遗址。其他方尖碑则在现代被外国移走或作为礼物赠予各国。然而,碑文和文献资料清楚表明,方尖碑在古埃及的神庙中是常见的建筑元素。威尔金森(Wilkinson)指出:

象征性的朝向和布局或许在埃及神庙中体现得最为明显,这种布局在宏观和微观层面都得到了广泛应用。许多神庙都建在神圣之地,或者建在尼罗河附近,每年河水泛滥时会部分被淹没,象征着世界的水生起源。一些晚期的神庙还在屋顶建有神龛,在地下建有地穴,可能分别象征着天堂和冥界。大多数神庙至少在理论上都与太阳的每日运行轨迹保持一致。这种对齐方式体现在沿着神庙东西轴线的拱门横梁上所绘制的类似地平线的塔门、高耸的方尖碑和太阳圆盘的位置安排(66)。

这些方尖碑会经过精心测量和切割,以符合特定神庙的大小以及它们在神庙中的位置。方尖碑顶端的金字塔尖应该能接收到初升的第一缕阳光和落日的最后一抹余晖,因此方尖碑必须足够高,并且位置要恰当才能实现这一点。方尖碑的位置和高度由法老负责,有的法老还会委托建造神庙以及神庙周围的建筑群。威尔金森写道:

从神庙奠基那一刻起,法老就在其建造和运作中发挥着主导作用。个别君主负责建造埃及最伟大神庙中陆续增加的塔门和庭院,甚至在其他情况下负责建造完整的建筑群。图像显示,法老还会参与一项被称为“拉绳”的奠基仪式,这种仪式可能在神庙或任何扩建工程动工前举行。这些描绘通常展示法老在书写与测量女神塞什特(Seshat)的帮助下完成仪式,这种神话色彩强化了法老在神庙建设中的核心且独一无二的地位(174)。

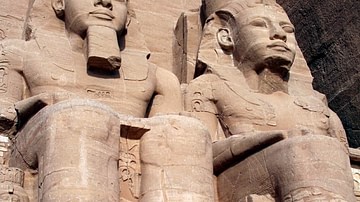

拉美西斯二世(大帝,公元前 1279 年至公元前 1213 年在位)为神庙定制了最多的方尖碑,并鼓励持续向方尖碑献祭。他敕令建造的方尖碑遍布从上埃及底比斯的阿蒙神庙(Amun at Thebes)一直到下埃及的赫利奥波利斯(Heliopolis)。毫无疑问,在位于阿瓦里斯旧址的佩尔·拉美西斯城也有方尖碑。在斯门德斯统治时期(Smendes,约公元前 1077 年至公元前 1051 年),尼罗河改道,佩尔·拉美西斯(“拉美西斯之城”)失去水源,这座城市的大部分被拆除用于建造坦尼斯(Tanis)。

在整个第三中间期(约公元前 1069 年至公元前 525 年),坦尼斯是一座重要的城市,建造者旨在效仿历史悠久得多的底比斯,虽然有可能在此期间为这座城市建造了方尖碑,但更有可能的是这些方尖碑是从佩尔·拉美西斯城迁移过来的。正如在方尖碑的建造和定位的诸多环节一样,完成这样的迁徙任务所需付出的努力是巨大的,但对古埃及人来说,这些直插云霄、敬奉神明的纪念碑是值得付出任何代价的。如今,世界各地似乎都认同这一点,因为在许多现代城市中都能看到埃及方尖碑或其仿制品的显著身影。