古埃及文学由多种叙事和诗歌形式构成,包括墓碑、石碑、方尖碑和神庙上的铭文;神话、故事和传说;宗教著作;哲学作品;智慧文学;自传;传记;历史;诗歌;赞美诗;个人随笔;书信和法庭记录。

尽管这些形式中的许多种类通常并不被定义为“文学”,但在埃及学研究中它们却被冠以这一名称,因为其中很多作品,特别是来自中王国时期(公元前 2040 年 - 公元前 1782 年)的作品具有极高的文学价值。埃及文字的最早实例来自早期王朝时期(约公元前 6000 年至约公元前 3150 年),其形式为供品清单和自传;自传被刻在墓主的墓穴中,与供品清单一同存在,以便使活着的人知晓定期前来祭拜逝者时应携带何种礼物以及携带多少。

由于人们认为亡者在其肉体消亡之后仍能继续存在,所以在坟墓前定期供奉祭品便成为一项重要的关怀行为;即便亡者不再拥有实体形态,他们仍需进食和饮水。从供奉清单中衍生出了《供奉祈祷文》,这是一部标准的文学作品,取代了供奉清单;而从自传体作品中衍生出的《金字塔铭文》则讲述了法老的统治历程以及他成功抵达来世的旅程;这两项发展均发生在古王国时期(约公元前 2613 年至约公元前 2181 年)。

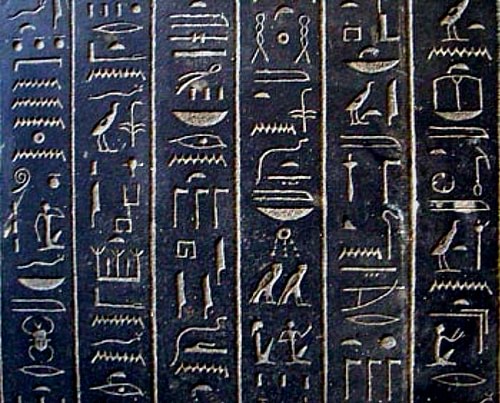

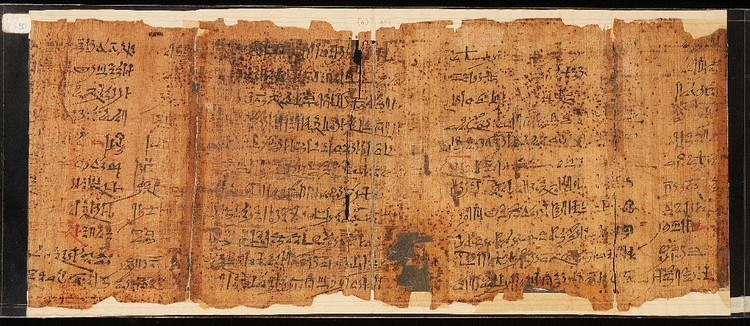

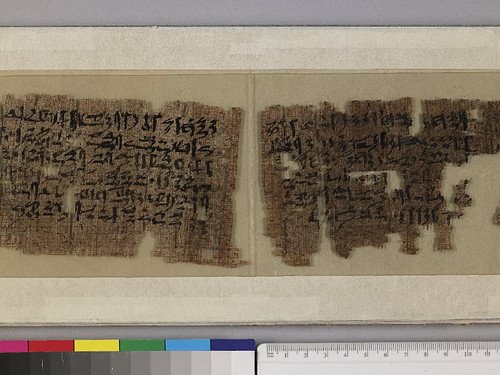

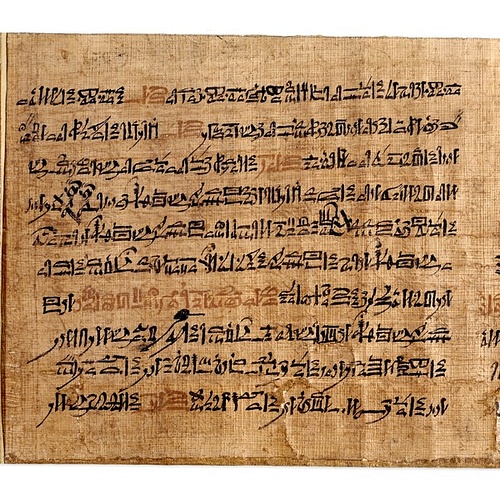

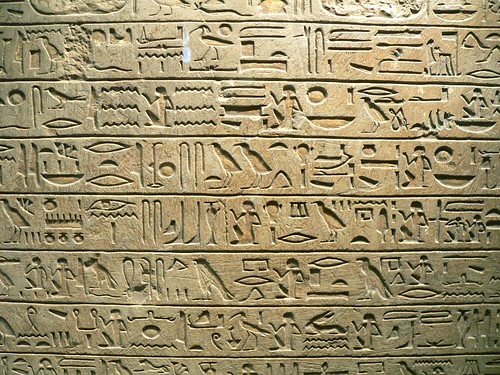

这些文字是用象形文字书写的(hieroglyphics,“神圣的雕刻”),这是一种将音符(代表声音的符号)、标记(代表单词的符号)和表意符号(代表意义或含义的符号)相结合的书写系统。象形文字书写极其耗费人力,因此另一种与之并存的书写系统——僧侣体(hieratic,“神圣的书写”)应运而生,它书写起来更快捷,使用起来也更简便。

僧侣体文字是以象形文字为基础的,遵循了同样的原则,但不够正式和精确。象形文字书写时特别注重符号排列的美感;僧侣体文字则用于快速、简便地传递信息。大约在公元前 700 年,僧侣体文字被通俗文字(demotic,“通俗书写”)所取代,后者一直沿用至埃及基督教兴起以及公元 4 世纪时采用科普特(Coptic)语之时。

埃及大部分文学作品都是用象形文字或僧侣体写成的;象形文字用于诸如陵墓、方尖碑、石碑和神庙等纪念碑上,而僧侣体则用于书写纸莎草卷轴和陶瓷罐上。尽管僧侣体(hieratic)、后来的通俗体书写体(demotic)以及科普特书写体(Coptic)成为了受过教育和有文化素养者的常用书写系统,但象形文字(hieroglyphics)在埃及历史上的各个时期一直被用于大型建筑结构的书写,直到早期基督教时期才被遗忘。

尽管“埃及文学”的定义涵盖了多种不同的文学形式,但在当前的论述中,我们将主要关注标准的文学作品,如故事、传说、神话和个人随笔;其他类型的作品在特别必要时才会被提及。埃及的历史以及由此产生的文学作品跨越了数个世纪,涵盖了大量书籍的内容;一篇单篇文章不可能在试图涵盖该文化丰富多样的书面作品时做到公正地论述这一主题。

古王国时期的文学

献祭清单和自传,尽管不被视为“文学”,却是埃及文字系统最早的实际运用范例。献祭清单是一份简单的指令,埃及人称之为“hetep-di-nesw”(“国王赐予的恩惠”),刻在墓碑上,详细列出适合安葬于此的人的食物、饮品及其他祭品。自传则是在逝者去世后撰写的,总是以第一人称书写,仿佛逝者在亲口讲述。埃及学家米里亚姆·利希特海姆( Miriam Lichtheim)写道:

自传——文字自画像——的基本目的与雕塑和浮雕自画像的基本目的是相同的:从个人的积极价值和面对永恒的角度总结个人的特征。(4)

这些早期的讣告后来又得到了一种程式化写作形式的补充,这种形式如今被称为“美德目录”,它源自“人们能够以经久不变的文字表述形式捕捉到生命中那些无形的经历”(Lichtheim, 利希泰姆语)这一新的能力。美德目录强调了一个人在其一生中所做出的善举以及他们值得被铭记的程度。利希泰姆指出,美德目录的重要性在于它们“反映了社会的道德标准”,同时又明确表明逝者遵守了这些标准(5)。其中一些自传和美德清单简短,刻在假门上或门框周围;另一些,比如著名的《温尼自传》,则刻在巨大的单块石板上,内容相当详尽。自传是以散文形式写成的;美德目录则是以程式化的诗歌形式呈现的。一个典型的例子见于古王国第六王朝的《纳弗-谢什姆-拉的舍希铭文》:

我来自我的家乡

我出自我的氏族

我为我的领主伸张了正义

我投其所好

我讲真话,做正确的事

我说得公平,重复得也公平

我抓住了恰当的时机

以便与人们相处融洽

我在两人之间做出判断以满足彼此

我拯救了弱者脱离强者之手

尽我所能地拯救了他们

我给饥饿的人提供了食物,给衣衫褴褛的人提供了衣服

我把无船之人带上了岸

我安葬无子嗣的人

为缺少船只的人造船

我尊敬我的父亲,热爱我的母亲

我养育了他们的子女

这就是那位绰号叫“舍希”(Sheshi)的人所说的(利希特海姆,17)

这些自传体作品和美德清单催生了第五和第六王朝时期的金字塔铭文,这些铭文专为王室成员所用,讲述了国王的生平、其美德以及其前往来世的旅程;因此,它们试图涵盖死者在尘世的生活以及其进入神域的永生之旅,从而记录了早期的宗教信仰。诸如著名的阿特姆(Atum)站在混沌漩涡之中的原始土丘上,从无中编织出万物这一创世神话,就源自金字塔铭文。这些铭文还包括对奥西里斯(Osiris)的故事的引用,即他被自己的兄弟塞特(Set)谋杀、死后由他的妻子伊西斯(Isis)从死中复活,并且她在尼罗河三角洲的沼泽地照顾他们的儿子荷鲁斯(Horus )的故事。

紧随《金字塔铭文》之后,出现了一部名为《智慧箴言》的文献集。这些作品提供了关于如何生活的简短箴言,其内容与《圣经》中的《箴言篇》颇为相似,在很多方面还预示了《箴言》、《传道书》、《诗篇》以及其他圣经叙事中所包含的同类建议。其中最古老的箴言出自第 5 王朝时期的哈德杰夫(Hardjedef)王子所著的《箴言》,其中包含诸如以下这样的建议:

在众人面前保持清白(洁身自好)

以免他人来玷污你。

当你事业有成、家庭兴旺之时,

娶一位贤惠的妻子,你就会有儿子降临。

为儿子而建造房屋

这是为了你所建造的家

当你为自己营造一个安身之所时(Lichtheim,58)

稍晚些时候写给卡格米尼( Kagemni)的训诫建议道:

有礼貌的人会顺利成功

谦逊的人会受到称赞

敞开的帐篷面向沉默者

安静者的座位宽敞

不要喋喋不休!……

当你与人同席时

避开你喜爱的食物;

克制是一瞬间的事

贪食是卑劣的,会被斥责。

一杯水能解渴

一捧草药能强健心神。(Lichtheim,59-60)

此类文献数量众多,皆遵循美索不达米亚纳鲁( Mesopotamian Naru)文学的模式撰写而成,其中作品要么归功于某位著名人物,要么显著体现了其风采。实际上,哈德杰夫( Hardjedef )王子并未撰写其《训诫书》,卡格米尼( Kagemni)的文献也不是写给实际存在的卡格米尼( Kagemni)的。正如在纳鲁(Naru)文学中那样,选择一位知名人士来赋予这些材料更重的分量,从而获得更广泛的认同。在古王国时期,智慧文学、金字塔铭文以及自传性质的铭文得到了显著发展,并成为中王国时期文学的基础。

中王朝时期的文学

古埃及文学的古典时代被认为是在“中王国时期”。在此期间,一种被称为“中埃及体”的文字体系得以创建,它被视为象形文字的鼎盛时期,并且是现今博物馆中常见于纪念碑和其他文物上的文字形式。埃及学家罗莎莉·大卫(Rosalie David)对此时期发表评论道:

这一时期的文学作品反映了埃及在经历了第一中间期的内战和动荡之后所获得的更为深刻和成熟的特质。新的文学体裁得以发展,其中包括所谓的悲观主义文学,这种文学体裁或许最能体现埃及人此时所经历的自我剖析和自我怀疑。 (209)

大卫所提及的悲观主义文学作品是古王国时期一些最杰出的作品,因为它们不仅深刻地展现了对人生复杂性的理解,而且以高雅的散文形式呈现出来。这一文学流派中一些最著名的代表作(通常被称为说教文学,因为它蕴含着某种教诲意义)包括《一个人与他的灵魂之间的辩论》、《能言的农夫》、《各行业讽刺》、《阿蒙涅赫特一世为他的儿子塞努塞特一世所作的训诫》、《奈菲尔提的预言》以及《伊普乌尔的告诫》。

《一个人与他的灵魂之间的辩论》被认为是世界上关于自杀的最古老文献。这部作品呈现了一位叙述者与他的灵魂之间的对话,内容涉及人生困境以及一个人应该如何面对生活。在类似《传道书》或《圣经·哀歌录》的段落中,灵魂试图安慰这位叙述者,提醒他生活中美好的事物、诸神的善良以及他应当趁自己尚在世时尽情享受生活,因为很快他就将死去。埃及学家 W.K. 斯宾塞(W.K. Simpson )将这部作品翻译为《厌世之人》,并不同意将其与自杀联系起来的解读。斯宾塞写道:

保存在柏林纸莎草文献 3024 号中的这篇《中王国》文献,常被解读为一个人与其灵魂(ba)之间就自杀这一话题展开的辩论。在此,我提出一种不同的看法,认为这篇文献的性质有所不同。在这篇文献中所呈现的并非一场辩论,而是一个关于一个人因生命中的种种不幸而陷入抑郁、以至于无法接受生命固有的美好而感到无法达成任何接受态度的心理画像。他的内心世界仿佛无法得到整合与安宁。(178)

这位先生与其灵魂之间的对话的深度,以及所触及的生活经历的广度,在上述提及的其他作品中也能看到。在《能言的农夫》中,一个能言善辩的穷人被一位富有的地主抢劫,并向镇上的市长陈述了自己的遭遇。市长对他的口才印象深刻,以至于一直拒绝公正地对待他,以便能让他继续讲述下去。这个《人与他的灵魂之间对话》的深度,所触及的生活经历的范围,也可以在上述提到的其他作品中看到。在《雄辩的农夫》中,一个口才很好的穷人被一个富有的地主抢劫了,他向镇长提出了自己的诉求。市长对他的演讲能力印象深刻,因此一直拒绝为他主持正义,以便能进一步听他讲话。尽管最终这位农民得到了应有的赔偿,但这部作品说明了为了得到本应无偿给予的东西,不得不迁就和取悦那些处于权力高位的人的这种不公正现象。

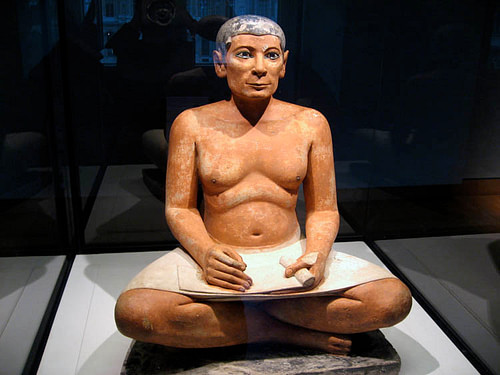

《职业讽刺》一书以一个人给儿子的劝告为形式展开,此人劝儿子选择成为一名文书,因为生活艰难,而最理想的生活状态是能够整天无所事事地埋头写作。书中将其他所有职业都描绘成无尽的劳苦与痛苦,而这样的生活太过短暂且珍贵,不应浪费在这些职业上。

在诸多作品中都出现了父亲给儿子出谋划策以助其选定人生最佳道路这一主题。《阿蒙涅赫特的训诫》一文中,被暗杀国王的鬼魂告诫儿子不要轻信身边之人,因为人往往并非表面所呈现的那样;最好的做法是保持自己的判断力,对他人保持警惕。阿蒙涅赫特(Amenemhat)的鬼魂讲述了自己被身边之人谋杀的经过,原来是因为他误以为神明会因他过着有德行的生活而赐予他庇护,从而将身边可信赖之人围拢在自己身边。莎士比亚的《哈姆雷特》中,波洛纽斯(Polonius)给他的儿子提出建议:“你所拥有的那些朋友,经过考验后,要将他们紧紧地用钢铁的环圈锁住/但不要让自己的手掌因对每一种新出现的、未经锻炼的勇气的陶冶而变得迟钝”(第一幕第三场第 62 至 65 行)。波洛纽斯在此告诉儿子不要把时间浪费在那些他几乎不认识的人身上,而要只信任那些已经证明值得信赖的人。阿蒙涅赫特一世(Amenemhat I)的鬼魂明确表示,即便如此这也是一种愚蠢的做法:

不要信任兄弟,

不要承认谁是朋友,

不要为自己找亲密伙伴,

因为这些人对你毫无益处。

当你在夜晚躺下休息时,要让自己的心灵时刻警醒着你,

因为在痛苦难熬的日子里,没有人会为你挡风遮雨。(辛普森,168)

第十二王朝的第一位伟大国王阿蒙涅姆赫特一世(Amenemhat I,约公元前 1991 年至公元前 1962 年)实际上是在其身边亲信的密谋下被暗杀身亡的。以他的名字命名的《训令》是由一位不知名的抄写员后来所写,可能是应塞努塞尔特一世(Senusret I ,约公元前 1971 年至公元前 1926 年)的要求撰写的,目的是歌颂他的父亲并谴责阴谋者。阿蒙涅姆赫特一世在《纳菲特里预言》这部作品中得到了进一步的赞扬,该作品预言了一位国王(阿蒙涅姆赫特一世)即将来临,这位国王将成为人民的救星,解决国家的所有问题,并开创一个黄金时代。这部作品是在阿蒙涅姆赫特一世(Amenemhat I)去世后创作的,但被呈现为似乎是在他统治之前的真实预言。

“虚假预言”这一主题——即在预言所应预测之事之后所记录的景象——是美索不达米亚纳鲁( Mesopotamian Naru)文学中的又一元素,在那里,历史上的“事实”会被重新解读以符合作者的目的。就《奈菲尔提的预言》而言,该作品的重点在于展现阿蒙涅姆赫特一世((Amenemhat I))是一位多么强大的国王,因此其统治时期的景象被置于更久远的时间节点,以表明他是如何被诸神选中来实现这一命运并拯救他的国家的。该作品还遵循了中王国文学中常见的主题,即将阿蒙涅姆赫特一世统治时期的繁荣时期(即所谓的“黄金时代”)与之前的一段分裂混乱时期进行对比。

伊普乌尔的《劝诫录》对黄金时代的这一主题的探讨更为全面。这部作品曾被视为历史报告,如今却被认为是属于秩序与混乱教诲体裁的文学作品,在这种体裁中,当下处于绝望与不确定的状态与更早时期一切美好、生活安逸的时代形成了对比。伊普乌尔的《劝诫录》常被那些希望将圣经叙事与埃及历史相联系的人引用,作为《出埃及记》中十灾存在的证据,但这并非事实。

它不仅丝毫没有与《圣经》中的那些灾祸现象有任何关联,而且很明显,它是一种文学体裁,这种体裁在历史上乃至当下许多不同的文化中都有出现过。毫不夸张地说,每个人在其一生中的某个时刻都会回顾过去,并将其与当下进行比较。伊普乌尔的《劝诫辞》只是记录了这种经历,尽管它或许比大多数作品都更具表现力,但它绝不能被解读为一种实际的历史记载。

除了这些散文作品之外,古王国时期还创作出了名为《歌唱家之歌》(也称《歌唱家之歌谣》)的诗歌作品,其中频繁地质疑理想来世的存在以及诸神的仁慈,同时又创作了颂赞诸神的颂歌,以肯定这样的来世存在。埃及历史上最著名的散文叙事作品——《遇难水手之歌》和《辛努埃的故事》都出自古王国时期。《遇难水手之歌》通过讲述一位在孤岛上遭遇海难并被赐予各种财富和幸福的故事,将埃及描绘成了所有可能世界中最美好的国度;然而,主人公拒绝了这一切,因为他深知自己真正想要的是回到埃及。辛努埃的故事则反映了同样的理想,讲述的是在阿蒙涅姆赫特一世遇刺后被迫流亡的人渴望回归故土的故事。

埃及在第一中间期(公元前 2181 年至公元前 2040 年)所经历的复杂情况在随后的中间时期文学作品中有所体现。与历史书籍中仍然存在的说法相反,第一中间期并非混乱、黑暗和普遍苦难的时代;它只是没有强大中央政府的一个时期。这种状况导致了艺术和文化的民主化,各个地区发展出了自己的风格,这些风格与古王国时期皇家艺术一样受到重视。

然而,古王国时期的文书记录者回顾了第一中间期那段时期,并认为它与古王国时期的辉煌成就相比,呈现出明显的背离。后来的埃及学家们将诸如《伊普乌尔的训诫》这样的作品解读为对迈入古王国之前的那个时代混乱无序状态的真实写照,但实际上,如果不是因为艺术领域中第一中间期所鼓励的探索与表达的自由,后来的文书记录者们绝不可能写出他们所创作的作品。

古王国时期的皇家自传和供奉清单仅限于国王和贵族享用,但在第一中间期,任何有能力建造陵墓的人都可以使用这些文献,无论是国王还是非国王。同样地,中王国时期的文学作品中出现了能够赞美阿蒙涅姆赫特一世这样的国王的故事,也出现了普通水手或与灵魂发生冲突的无名叙述者的想法和感受。中王国时期的文学作品扩大了人们可以写作的主题范围,从而丰富了表达的范围,这一切都离不开第一中间期。

在第十二王朝时期(这一时期创作出了大部分伟大的作品),实力较弱的第十三王朝统治着埃及。在这一王朝统治期间,中王国在各个方面都走向衰落,最终到了让外族人在下埃及掌权的地步:即希克索斯人( Hyksos )及其统治时期,就像第一中间期一样,会被后来的埃及史学家诋毁,他们还会再次描述那段混乱和黑暗的时期。然而实际上,希克索斯人对埃及文化做出了宝贵贡献,尽管这些贡献在新王国时期的后世文献中被忽略了。

新王国时期的文学

在中王国时期与被称为新王国时期的这段时期之间,学者们将其称为第二中间时期(约公元前 1782 年至约公元前 1570 年)。在这段时期,埃及的统治被分为以下几部分:位于下埃及的亚述人所统治的阿瓦里斯(Avaris)的外国国王、来自上埃及底比斯的埃及统治者以及控制上埃及南部地区的努比亚人(Nubians)。埃及实现了统一,将亚述人和努比亚人驱逐到境外,这一过程由底比斯的阿赫摩斯(Ahmose,约公元前 1570 年至约公元前 1544 年)开启,开启了新王国时代。埃及人对亚述人的“入侵”记忆犹新,并反映在这一时期的政治政策和文学作品中。

新王国早期的法老们致力于防止诸如希克索斯人(Hyksos)那样的入侵行为,因此他们展开了系列军事行动以扩大埃及的疆域;这导致了埃及帝国时代的诞生,这一时期在文学和艺术的内容上呈现出更广阔的视野。埃及诸神的宏伟神谕铭文以及他们对法老的持久支持成为了彰显埃及相对于周边国家优越地位的载体,故事和诗歌反映了对埃及边界之外世界的更深入认知,而秩序与混沌的古老主题也被重新诠释为一场神的斗争。这些更宏大的主题超越了中王国时期的悲观和复杂观点。希克索斯人和第二中间期对新王国的艺术和文学所做的贡献与第一中间期对中王国所做的贡献如出一辙;这使得作品在情节、风格和人物塑造方面更加丰富和复杂。罗莎莉·大卫(Rosalie David)写道:

新王国时期的文学是在埃及建立起帝国之后发展起来的,其呈现出一种更为开放包容的风格。这体现在一些旨在将伟大的国家神祇阿蒙-拉(Amun-Ra)塑造为普世造物主的文本中,以及刻在神庙墙壁及其他地方的铭文里,这些铭文讲述了国王在努比亚和叙利亚取得的军事胜利。 (210)

然而,这只是对那些宏伟的铭文和颂歌而言的情况。这些铭文本质上是宗教性的,主要关注的是诸神,通常是阿蒙神( Amun)或者奥西里斯神(Osiris)与伊西斯(Isis)女神,这是当时最受欢迎的两个宗教崇拜体系中的神祇。然而,故事和诗歌在很大程度上仍然围绕着人们在生活中所面临的冲突展开,比如应对不公、面对不忠的配偶以及在面对死亡的情况下努力充实自己的人生。这些相同的主题在中王国时期就已经有所涉及或得到了充分表达,但新王国时期的文献显示出对其他文化、其他价值观的意识,这些价值观超出了埃及范式的范畴。

中王国时期的文学作品如今被视为“经典”,并被学习成为抄写员的学生们研读学习。新王国时期的文学作品中有一个有趣的特点,那就是它强调了抄写传统的重要性。抄写员一直被视为埃及日常生活中一个重要的组成部分,《各行各业讽刺诗》的流行清楚地表明了中王国时期的读者是如何认识到这一点的。然而,在新王国时期,在现存于兰辛纸莎草纸(Papyrus Lansing)和切斯特贝利四号纸莎草纸(Papyrus Chester Beatty IV)上的作品中,抄写员不仅仅是一个受人尊敬的职业,而且是一个几乎具有神一般能力的人,能够用文字表达概念、凭空创造出事物,并因此通过他们的工作而永垂不朽。利希特海姆(Lichtheim)对切斯特贝利四号纸莎草纸上的作品评论道:

《切斯特·贝蒂四世纸莎草纸抄本》是一部典型的抄写员文集。正面内容为宗教赞美诗;背面则包含几篇与抄写员职业相关的短文。其中有一篇格外引人关注。这是一篇对作者职业的颂扬之作,它超越了常见的陈词滥调,提出了一个非凡的观点:人类所能获得的唯一永恒之物,便是其著作所传播的、与之相关的姓名所带来的声誉。人终将化为尘土;唯有文学作品得以长存。(新王国时期,167)

在埃及,文字具有神圣性质这一概念有着悠久的历史。人们认为文字是由智慧与知识之神透特(Thoth)赐予人类的。透特(Thoth)崇拜可以追溯到新王国早期(约公元前 6000 年至公元前 3150 年)埃及人首次开始发现文字的时代。在早期王朝第二王朝时期,透特(Thoth)有了一个配偶:有时是妻子、有时是女儿塞沙特(Seshat)。塞沙特(Seshat)是各种书写形式的女神,是图书馆和图书馆员的保护神,她知晓地球上所写的一切,并在众神的天界图书馆中保存着书吏的作品副本。

塞沙特(“女书记员”)作为其职责的一部分,还负责会计核算、记录保存、人口普查以及在建造神圣建筑和纪念碑时的测量工作。她在“拉伸绳索”的仪式中经常被召唤参与其中,在这个仪式中,国王会测量建造神庙所占的土地。在这一角色中,她被称为“建筑之主”,负责测量土地并为神庙奠基。埃及学家理查德·H·威尔金森写道:“她似乎没有自己的神庙,但凭借她在奠基仪式中的角色,她是每座神庙建筑的一部分”(167)。然而,她对神庙建筑群的参与并不止于此,因为她在神庙中还有一部分区域居住着,即“生命之屋”。罗莎莉·戴维(Rosalie David)解释了这座神庙这一区域的功能:

生命之屋”似乎曾是神庙中一处兼具图书馆、缮写室和更高层次教学机构功能的区域,在这里编纂和保存着神圣文献,并进行着教学活动。医学和魔法方面的文献以及宗教书籍很可能是在这里编纂和抄写的。有时这个机构可能位于神庙内部,但通常它也可能位于神庙区域内的一座建筑中。关于其管理或组织架构知之甚少,但可以推测每个规模较大的城镇都可能有一处这样的机构。这些机构在阿玛纳遗址(Tell el-Amarna)、埃德夫(Edfu)和阿布杜斯( Abydos)都有发现。(203)

该机构的名字反映了古埃及人对文字的重视程度。生命之宫——一所集学校、图书馆、出版社、发行商和作家工作室于一体的机构——由塞沙特(Seshat)掌管,她确保将那里所创作的一切作品都保存在她自己的天界图书馆中。

在新王国时期,这些作品主要是赞美诗、祈祷文、智慧方面的指导、颂歌、情诗以及故事。新王国时期的埃及情诗在很多层面上与《圣经》中的《雅歌》以及 12 世纪中叶法国的罗浮歌诗人所创作的那些作品(它们都描绘了那种无可比拟、值得倾尽一切爱慕与牺牲的挚爱对象)极为相似。这些新王国情诗中所表达的情感以及常常出现的意象,在当今流行音乐的歌词中仍能被识别出来。

当时散文作品的叙事结构,有时甚至是情节元素,也会在后来的作品中得到认可。在《真假之事》(又名《谎言之罪》)的故事中,一位善良高贵的王子(Truth,真理)被其邪恶的哥哥(Falsehood,谎言)蒙蔽了双眼,随后谎言(Falsehoo)将他(Truth)逐出王室并篡夺了他的王位。真理被一位爱上他的女子所收留,他们育有一子。当这个儿子发现父亲的高贵身份后,为父报仇并从篡位者手中夺回了王位继承权。

这一情节模式此后在众多故事中被采用过,并做了相应的修改。任何冒险故事的基本情节模式都在《文满慕报告》这部作品中得到了运用,这部作品讲述的是一个官员奉命执行一项简单的任务——为一项建筑工程采购木材——的故事。在原本预计是一段短暂且轻松的旅程中,文满慕(Wenamun)遇到了众多他需要克服的障碍才能达成目标并返回家乡。

其中最著名的两个故事分别是《被三位命运女神威胁的王子》(又名《厄运王子》)和《两个兄弟》(又名《不忠妻子的命运》)。《厄运王子》具备了后来欧洲童话故事的所有要素,并且与佛陀(Buddha)觉醒的故事有着有趣的相似之处:一对贵族夫妇生下了一个儿子,七位哈托斯(Hathors ,在出生时决定一个人的命运的神灵)降临告知国王和王后他们的儿子将会死于鳄鱼、毒蛇或狗之口。他的父亲为了保护儿子的安全,在沙漠中为他建造了一座石头房子,并把他关在里面远离尘世。王子在这一完全安全的环境中孤独地成长,直到有一天,他爬上自家屋顶,看到了他人工营造的环境之外的世界。

王子父亲告别,决定启程直面自己的命运,无论结局如何。旅途中,他发现一位公主被困在高塔之上,塔下聚集着众多追求者,他们试图通过奋力跃起、抓住窗沿并亲吻公主来赢得她的芳心。王子成功击败其他竞争者,完成了这一壮举。随后,他又历经重重考验,最终获得公主父亲的认可。他与公主成婚,并在后来接连遭遇命中注定的三个“劫难”——鳄鱼、毒蛇和恶犬,但均将其一一击败。尽管故事手稿的结尾部分缺失,但根据叙事结构推测,结局应是王子与公主从此过上幸福的生活。

《两兄弟》讲述了神界双胞胎兄弟阿努比斯(Anubis)和巴塔(Bata)的故事,他们与阿努比斯的妻子共同生活在一起。妻子爱上了弟弟巴塔(Bata),并有一天趁他从田间返回家中时试图引诱他。巴塔拒绝了她,并承诺绝不会将此事告诉哥哥阿努比斯(Anubis),然后离开了。当阿努比斯回到家时,他发现妻子心烦意乱,她担心巴塔不会遵守诺言,于是告诉丈夫巴塔试图引诱她。阿努比斯打算杀了巴塔,但弟弟受到了众神的警告并逃走了。阿努比斯得知了他不忠的妻子的真相——她还给他们带来了更多的麻烦——于是必须先忏悔,兄弟俩才能重归于好,妻子也会受到惩罚。

同样在这个时期出现了名为《荷鲁斯与塞特之争》的文献,尽管这个故事的实际内容无疑更为古老。这个故事是关于中王国秩序与混沌主题的一种神化的版本,在这个故事中,荷鲁斯( Horus,秩序的捍卫者)击败了他的叔叔塞特(Set,象征着混沌),为他的父亲奥西里斯( Osiris)复仇,并恢复塞特篡夺的王国。荷鲁斯,这位王子,必须为他叔叔谋杀父亲的行为复仇,并且为了做到这一点,必须经历一系列考验以证明自己有资格继承王位。这是学者约瑟夫·坎贝尔(Joseph Campbell)所说的“英雄之旅”的基本模式,并且可以在世界各地和整个历史中的神话中看到这种模式的体现。乔治·卢卡斯(George Lucas)的《星球大战》系列电影之所以经久不衰,是因为它们遵循了这种类型故事的叙事形式和象征意义。

《荷鲁斯与塞特的争斗》这部作品,尽管很可能从未被后来的作家们阅读过,但它却是西方文学中最受喜爱和最受欢迎的两个故事原型之一:《哈姆雷特》和《灰姑娘》的前身。美国作家库尔特·冯内古特(Kurt Vonnegut)曾指出,这两部故事都曾多次被成功地重新构思过。那些被剥夺了权利却最终夺回属于自己的东西的故事,有时需要付出巨大的代价,但这种故事的内涵至今仍能深深打动观众的心弦,就像《荷鲁斯与塞特》在古埃及听众那里所引发的共鸣一样。

然而,从新王国时期的文献中流传下来的最著名的文学作品当属《日出记》(通常被称为《埃及亡灵书》),这是其中一部最为人所熟知的作品。尽管《埃及亡灵书》中的概念和咒语起源于早期王朝时期,而该书在中王国时期才形成雏形,但它在新王国时期极为流行,我们所拥有的这部作品保存最完好的文本也出自那个时期。

《埃及亡灵书》是一系列的“咒语”,它们是为逝者在来世提供指引的指令,旨在帮助他们在各种危险中顺利前行,并在天堂找到永恒的安宁。这部作品并非像某些人所声称的那样是“古埃及圣经”,也不是所谓的“咒语魔法文本”。由于来世显然是一个未知的领域,《埃及亡灵书》的创作目的就是为逝者的灵魂提供一引导图,以帮助引导和保护他们在冥界行走。

古埃及的文献若能作为后来作品的基础,那它无疑会是最佳选择,只是因为这些文献遗失殆尽,相关语言也失传了数个世纪之久。最合理的推测是,撰写《圣经》叙事的希伯来文(Hebrew)抄写员可能接触过这些文献的某些版本,后来的作者从这些版本中借鉴了情节和主题元素,但这只是推测而已。

不同的文化在没有任何明显接触的情况下,多次得出相似的结论,这在历史上屡见不鲜,比如玛雅、埃及和中国的金字塔结构就是很好的例证。然而,也有可能是埃及的文献启发了或至少在一定程度上影响了《圣经》中的某些叙述内容,这些内容随后又被后来的作者在其作品中借鉴使用。当然,也完全有可能是那位战胜黑暗与混乱力量的英雄的故事在人类内心深处引起了强烈的共鸣,而后来的作者们只是从中汲取了灵感,而非从原创作品中借鉴。

继新王国之后便是被称为第三中间时期(约公元前 1069 年至公元前 525 年)的时期,接着便是晚期时期(公元前 525 年至公元前 323 年)以及托勒密王朝(公元前 323 年至公元前 30 年),之后埃及被罗马吞并。大约在公元 4 世纪时,基督教在埃及兴起并占据主导地位,基督教埃及人(被称为科普特人,Copts)发展出了他们自己的文字,这是一种混合了通俗埃及语(demotic Egyptian)和希腊语(Greek)的文字,而古象形文字( hieroglyphic)和古僧侣体(hieratic)文字的旧文本则被遗忘了。

直到 1798 年罗塞塔石碑的发现以及 1824 年让 - 弗朗索瓦·商博良(Jean-Francois Champollion)在解读象形文字方面取得突破,纪念碑和神庙上的铭文以及图书馆和生命之屋里的所有文献才变得可以理解。在商博良解开古埃及文字之谜时,一个全新的文学世界已经形成,而这个过程并非得益于古埃及的作品。然而,这些被遗忘的故事和诗歌的情节却出现在世界各地的文本中;这证明了这些主题具有原创动力而强大的潜能,能够触及人类经验中最能引起共鸣的方面。