以色列王国占领了地中海东岸被称为黎凡特的那片土地,大致相当于现代的以色列国。历史上,该地区曾被称为迦南的一部分、腓尼基、巴勒斯坦、犹大省(Yehud Medinata)、犹地亚(Judea),罗马人在公元 136 年摧毁该地区后,又被称为叙利亚-巴勒斯坦。

根据《圣经》记载,该地区是以希伯来族长雅各(Jacob)的名字命名的,雅各也被称为以色列(源自 Yisrae'el,意为 "与上帝同在"),并由此衍生出国家名称。亚伯兰(后来的亚伯拉罕)征服了以色列,他的儿子以撒(Isaac)和孙子雅各进一步发展,公元前 1250 年左右,据称由希伯来领袖约书亚(Joshua)征服。

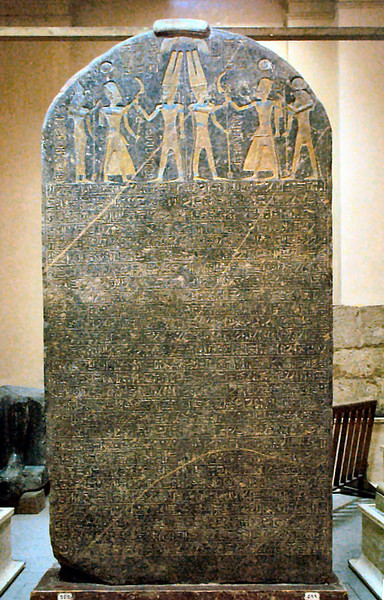

以色列作为一个文化实体首次出现在埃及法老麦伦普塔(Merenptah,公元前 1213-1203 年)的石碑上,他在石碑上写道:"以色列惨遭蹂躏,几乎灭种"(Kerrigan,59 页)。这似乎指的是一个民族,而不是一个王国,但学术界尚未就其最终含义达成共识,甚至不知道为什么在庆祝埃及战胜利比亚人的石碑上会提到以色列,除非以色列人是被称为 "海上民族 "联盟的一部分,但这是不可能的。

约公元前 1080 年,以色列人在这片土地上建立了王权,并借鉴早期文明的发展了文化。正如学者米勒(J. Maxwell Miller )和海耶斯( John H. Hayes )所指出的那样:

在以色列和犹地亚历史开始之前,大约有两千年的历史记载和令人印象深刻的文化成就。在这之前的时间跨度中,见证了文学、技术和科学的重大发展,尤其是在美索不达米亚和埃及。在巴勒斯坦古代遗址出土的[文物]表明,以色列人和犹地亚人继承了悠久而复杂的文明。(27-28)

这种对历史的解释与传统观点相悖,即以色列人出现在迦南,并在军事征服该地区后将自己的文化强加给当地原有居民。

所罗门王(约公元前 965-931 年)去世后,王国一分为二,北部为以色列王国,南部为犹大王国。公元前 722 年,北方王国被亚述人摧毁,根据亚述的军事政策,人口被驱逐(形成了所谓的 "失落的以色列十部落")。公元前 598-582 年,犹大王国被巴比伦人摧毁,将犹大最有影响力的公民带到了巴比伦。

波斯人在征服巴比伦帝国后,于公元前 538 年将以色列人送回故土,并将该地区作为其帝国的一部分,直到被亚历山大大帝(公元前 356-323 年)占领。亚历山大死后,该地区先后被托勒密一世和塞琉古帝国占领,直到约公元前 168 年,以色列人在马加比家族(Maccabees)的领导下起义,建立了哈斯蒙尼(Hasmonaean)王朝。公元前 63 年,该地区被罗马占领。由于对外来占领的不满导致了零星的动乱,直到公元前 132-136 年的巴尔·科赫巴(Bar Kochba )起义,犹太人被打败,耶路撒冷被摧毁,该地区被罗马皇帝哈德良重新命名为叙利亚-巴勒斯坦。

圣经叙述

根据《圣经-创世纪》中的叙述,族长亚伯拉罕按照神的指示(12:1-5)带领他的子民来到迦南。在迦南,亚伯拉罕和他的儿子以撒以及以撒的儿子雅各(以色列)建立了希伯来文化(字面意思是 "流浪者")。雅各有十二个儿子,但他偏爱最小的儿子约瑟,这激怒了他的哥哥们,于是他们把约瑟卖给了以实玛利(Ishmaelites)做奴隶,后来又被卖到了埃及。在那里,他凭借解梦的能力崭露头角,并成为一名有权势的管理者,在一次饥荒中挽救了当地的人们。此时,作为受欢迎的客人,约瑟的兄弟和父亲来到埃及定居。(创世记 37、39-47)。根据《出埃及记》的记载,随着时间的推移,以色列人过多,被埃及人奴役(1:7-11)。

以色列人一直处于被奴役的状态,直到摩西将他们解救,并将他们带到应许之地迦南。摩西因与神的误解而无法亲自进入迦南,他将领导权交给了副手约书亚(Joshua),约书亚随后带领以色列人战胜了土著人,并将迦南地分给了自己的子民(申命记 32:51-52,约书亚记 1-19)。应该指出的是,这种历史版本和军事征服迦南的说法只出现在《圣经》中,虽然曾被称为迦南地区的考古证据确实证明了公元前约 1250 年至公元前1150 年期间该地区发生了广泛动乱,但这些证据与《圣经》的叙述并不完全吻合。

是否有这样一位名叫约书亚的首领,希伯来人是否真的征服了迦南人,这些都是圣经叙事中的信仰问题。不过,已经确定的是,在公元前 1250 年至公元前 1150 年(青铜时代的崩溃),确实发生了一些重大事件,导致土著人流离失所,不仅在迦南,而且在近东其他地方也是如此。一些现代学者完全否定了征服的说法,并指出考古证据支持他们的论点。认为以色列人与迦南人是和平融合的,而以色列人征服该地区的观点是在公元前 598-538 年巴比伦之囚(Babylonian Captivity)时期才出现的,而且只是在第二圣殿时期(约公元前 515-70 年)才被编入《圣经》。

对《圣经》叙述的反驳是,亚伯兰是美索不达米亚的亚摩利人(Amorite),后迁居迦南,后来的希伯来文士不满足于祖先与美索不达米亚的关系,创造了一段新的历史,强调他们的民族与宇宙唯一真神的独特关系,以建立政治优势。他们将迦南人的小神耶和华提升到至高无上的地位,然后制定宗教习俗,进一步拉开与该地区其他人的距离。

米勒和海耶斯指出,这一理论与接受《圣经》的叙述一样,主要是猜测和信仰,但他们也指出,《圣经》以外的文献和考古证据表明,当时的该地区 "是一个大熔炉,由生活在各种'临时'政治和宗教环境下的不同元素组成,[这些元素]构成了后来以色列和犹大王国的基础"(78)。根据这一理论,该地区不存在征服,而只是外来移民逐渐与该地区居民的逐渐融合。

前期国王

以色列在大卫王(约公元前 1035 年至公元前 970 年)的领导下发展成为一个统一的王国,大卫王将各部落统一在他的统治之下(他接替了约公元前 1080 年至公元前 1010 年统治以色列的第一位国王扫罗)。大卫选择了迦南城市耶路撒冷作为首都,据说他还将约柜(Ark of the Covenant)搬到了那里。由于约柜被认为包含着上帝的存在,将约柜搬到耶路撒冷会使该城成为一个相当重要的政治和宗教中心。大卫打算建造一座宏伟的神殿来安置约柜,但这项任务落到了他的儿子所罗门的肩上,所罗门的统治是《圣经》中所描述的以色列最辉煌的顶峰。

所罗门巩固了与邻国(如北方的推罗、埃及、示巴)的结盟,并大兴土木,使耶路撒冷成为一座伟大而富饶的城市(当然包括第一圣殿)。扫罗、大卫和所罗门(尤其是后两位)统治时期历来被称为统一和繁荣的 "黄金时代",但学者们也注意到,《圣经》中记载的经济困境导致了将城市割让给腓尼基人(《列王记上》9:10-14),所罗门的残暴政策导致犹大王国在他死后脱离(《列王记上》12:1-20)。

以色列王国的宗教是 "单一主神论"(信仰多神,但只崇拜其中一个最强大的神),大卫和他之前的扫罗一样,强调对耶和华神至高无上的崇拜。特别是大卫和所罗门,他们似乎利用这种信仰统一了人民,但所罗门统治后,王国一分为二,以色列占领北部地区,首都设在撒玛利亚,犹大王国在南部,首都设在耶路撒冷。此后,两个王国时而结盟,时而交战,但再也没有达到大卫父子统治时期的国力和财富。

后期国王与外来征服者

根据考古证据和《圣经》的记载,以色列王国在欧米王(约公元前 876-869 年或 884-872 年)和亚哈王(约公元前 876-853 年)以及后来的耶户王朝(公元前 842-746 年)统治时期繁荣昌盛,但由于以色列和犹大王国之间的争斗,似乎常常是不稳定的状态。即便如此,在亚哈统治时期,以色列仍是一个军事大国,亚述的沙尔马那塞尔三世(Shalmaneser III,公元前 859-824 年)的石碑铭文就证明了这一点。

但到了犹大王希西家(Hezekiah)统治时期(约公元前 715-686 年),犹大已成为两个王国中较为强大的一个。公元前 722 年,以色列王国落入萨尔贡二世(Sargon II,公元前 722-705 年)统治下的亚述人之手,按照亚述人的政策,以色列人口被迁移到其他地区(形成了失落的以色列十部落)。米勒和海斯指出:

在亚述统治时期,以色列王国很早就不再是一个独立的王国。公元前 722 年,以色列首都撒玛利亚被攻陷,以色列领土随后被纳入亚述的行省体系。犹大在这一时期一直保持着自己的民族特性,但几乎完全被亚述统治。 (314)

但耶路撒冷是个例外,它抵挡住了亚述人的侵略。根据《圣经》记载,希西家目睹了撒玛利亚的沦陷,并集中精力准备守护他的首都耶路撒冷。公元前 703 年,萨尔贡二世的儿子西拿基立(Sennacherib,公元前 705-681 年)率领亚述人围攻耶路撒冷,希西家通过修建西罗亚水道(Siloam Tunnel)和宽墙(Broad Wall),使耶路撒冷得以抵御亚述人的围攻。这些水道和宽墙至今仍可见,但即便如此,后来犹大还是作为附庸国向亚述人进贡。

公元前 612 年,亚述帝国被巴比伦人和米底人领导的联盟攻陷,巴比伦人占领了该地区,洗劫了耶路撒冷,并于公元前 598 年摧毁了圣殿。随后,巴比伦国王尼布甲尼撒二世(Nebuchadnezzar II,公元前 634-562 年)将贵族、文士和能工巧匠驱逐回巴比伦,这就是著名的巴比伦之囚。公元前 589-582 年,巴比伦发动了进一步的军事行动,摧毁了犹大王国。

公元前约 538 年,居鲁士大帝(卒于公元前 530 年)统治下的波斯人征服了巴比伦,并释放犹太人返回故土。他们的城市被摧毁,又被驱逐出他们认为是神许诺给他们的土地,这迫使犹太神职人员重新思考他们的宗教信仰。

宗教

在这一事件之前,事实上,在以色列早期的所有历史中,以色列人的信仰体系都是单一主神论的。尽管《圣经》通常描绘的是一个坚定不移奉行一神论的民族,但即使在这些叙述中,也有证据表明人们承认并崇拜其他神,如乌加里特女神阿舍拉、腓尼基神巴尔和苏美尔太阳神乌图. 沙马什等。如前所述,早在扫罗王统治时期,部落的沙漠之神耶和华就被推崇为至高无上的神。

与许多古代信仰体系(以及现代信仰体系)一样,对耶和华的信仰依赖于交换条件(quid pro quo )–一种有言或无言的协议,即一个人将得到他所想要的东西,以交换其他东西。人们尊敬和崇拜耶和华,作为回报,耶和华将帮助他们,保护他们的安全。当巴比伦人摧毁耶路撒冷及其圣殿并驱逐主要居民时,必须找到上帝抛弃他们的原因,流亡到巴比伦的希伯来神职人员得出结论,这是因为他们没有完全崇拜耶和华。因此,巴比伦之囚成为以色列人宗教信仰和实践的转折点,从此以后,以色列人开始信奉严格的一神论。

犹太人重返家园并对其宗教信仰进行修正的时代被称为第二圣殿时期(约公元前 515 年至公元前 70 年),该时期因在公元前 598 年被巴比伦人摧毁的所罗门圣殿遗址上建造了一座圣殿而得名。巴比伦之囚和由此产生的信仰改革基本上奠定了今天的犹太教。犹太教堂、拉比学校和希伯来经文被承认为圣典,这些最初都可追溯到这一时期,尽管后来在犹太-罗马战争期间和之后还出现了其他改革。

马加比起义和哈斯蒙尼王朝

阿契美尼德(波斯)帝国一直统治着该地区,直到公元前 334 年被亚历山大大帝的军队征服。正如亚历山大在他征服的每一个地区所做的那样,他在犹太地区引入了希腊化的信仰和文化价值观,一些犹太人接受了这些,另一些则拒绝接受。亚历山大于公元前 323 年去世后,他的将军托勒密一世占领了以前被称为犹太王国的地区,托勒密一世还占领了埃及,但在公元前 198 年败给了叙利亚的塞琉古王朝。塞琉古王朝一直控制着该地区,直到其国王安条克四世(Antiochus IV Epiphanes,公元前 174-163 年)下令在该地区(尤其是耶路撒冷的圣殿)建立希腊化的宗教习俗,才引发了约公元前 168 年的马加比起义。

马加比起义(约公元前 168-160 年)以犹太军队的胜利和圣殿的神圣化(通过光明节来纪念)而告终。虽然传统上认为马加比起义是宗教自由战士(由犹大.马加比领导)反抗外国占领和宗教压迫的叛乱,但起义有可能始于接受塞琉古希腊化的犹太人与反对希腊化的传统主义者之间的内战,安条克四世作为希腊化犹太人的盟友卷入了这场内战。

无论如何,以色列人战胜塞琉古王朝后,建立了哈斯蒙尼王朝,这也是该地区最后一个独立的犹太王国。哈斯蒙尼人(可能因马加比人的祖先哈斯蒙尼而得名)奉行扩张政策,将以前由富裕的纳巴泰王国控制的重要贸易中心据为己有。这些政策使他们与纳巴泰国王发生冲突,也使他们为争夺王国的控制权而相互斗争。

纳巴泰王国的财富和哈斯摩尼王朝的内战引起了罗马的注意。公元前 64 年,庞培大帝攻占了纳巴泰,并于公元前 63 年介入哈斯摩尼事务,将该地区卷入了他后来与凯撒大帝的权力斗争中。虽然哈斯摩尼统治者仍坐在王位上,但罗马的干预标志着这个独立王国的终结。公元前 37 年,罗马拥立了他们钦定的国王希律大帝(Herod the Great),犹太王国成为了罗马帝国的一个从属国(client-state)。

起义和犹太的毁灭

犹太人民开始抵制罗马的占领,紧张局势最终在公元 66-73 年的第一次犹太-罗马战争(又称大起义)中爆发,战争以罗马将军提图斯(Titus)摧毁耶路撒冷并围攻马萨达(Masada)山城而结束。马萨达的守卫者宁可自杀也不愿投降或被俘,他们的死亡终结了最后的抵抗,大部分居民四散逃亡或被卖为奴隶。

第二次大规模起义是公元 115-117 年的基多斯战争(Kitos War,由镇压起义的罗马将军卢修斯.奎托斯(Lucius Quietus)的名字演变而来,又称第二次犹太-罗马战争),这次起义导致了更大规模的屠杀和人口迁移。最后一次,也是最重要的一次起义是公元 132-136 年的巴尔-科赫巴起义(又称巴尔-科赫巴起义和第三次犹太-罗马战争)。虽然导致这场冲突的因素有很多,但导火索是哈德良皇帝决定在耶路撒冷废墟上建造一座新城 Aelia Capitonlina,并在犹太人的圣地圣殿山建造一座朱庇特神庙。

在西蒙.巴尔. 科赫巴的领导下,起义取得了初步成功,建立了自己的政权,并统治该地区长达三年之久,直到起义被罗马镇压。成千上万的人被屠杀,其他人四散逃亡。哈德良将所有犹太人流放出该地区,并禁止他们返回,否则将处以死刑。

犹太王国被毁后,以色列人流散到世界各地,以色列不复存在,直到公元 1947-1948 年联合国创建现代以色列国。古代以色列王国与现代同名国家之间的联系多年来一直备受争议,至今仍是一个有争议的话题。