人们通常认为古埃及是一个痴迷于死亡的文化,在那里强大的法老迫使民众劳作,建造金字塔和庙宇,并且在某个未指明的时间段,为了这个目的奴役了希伯来人。

实际上,古埃及人热爱生活,不论其社会阶层如何,古埃及政府使用奴隶劳工的情况与其他古代文化一样,并不针对任何特定的种族。古埃及人确实对非埃及人怀有众所周知的轻蔑,但这仅仅是因为他们认为自己生活在可能存在的所有世界中最美好的世界里,过着最美好的生活。

事实上,古埃及人的生活被认为是如此完美,以至于埃及人的来世被认为是地球上生命的永恒延续。在埃及,奴隶要么是罪犯,要么是无力偿还债务的人,要么是对外军事行动中俘获的外国战俘。这些人被认为是由于他们的个人的选择或因军事征服而丧失了自由,因此被迫忍受远低于自由埃及人的生活质量。

真正建造金字塔和其他埃及著名纪念碑的人是埃及人,他们的劳动得到了补偿,在许多情况下,他们是艺术大师。这些纪念碑的建立不是为了纪念死亡,而是为了纪念生命和一种信念,即一个人的生命值得被永远铭记。此外,埃及人相信人的生命是一个永恒的旅程,死亡只是一个过渡,这激发了人们努力使他们的生命值得永远活着。埃及人的日常生活与死亡痴迷和沉闷的文化截然不同,他们的重点是尽可能地享受自己拥有的时间,并试图让他人的生活同样值得纪念。

运动、游戏、阅读、节日以及与朋友和家人共度的时光,与耕种土地或建造纪念碑和寺庙一样,都是埃及人生活的一部分。埃及人的世界充满了魔力。魔法(heka)早于众神出现,事实上,它是驱使众神履行职责的潜在力量。

魔法在赫卡( Heka)神(也是医药之神)身上得到了具体体现,他参与了宇宙的创造,并在之后对其进行了维护。“玛阿特”(ma'at,即和谐与平衡)的概念是埃及人对生命以及宇宙运作的理解的核心所在,而赫卡(Heka)使玛阿特( ma'at )成为可能。通过保持平衡与和谐,人们被鼓励与他人和睦相处,并为集体的幸福做出贡献。来自普塔霍特普(Ptahhotep)智慧文献(这位国王杰德卡雷·伊西西的首相,公元前 2414 - 2375 年)中的一句话告诫读者:

生年当含笑, 仁善驻人心; 悠悠千载后, 犹忆此温淳。

让自己的面容“光彩照人”意味着心情愉悦、精神饱满,人们相信这样做能够让自己内心愉悦,也能让他人的心情随之变好。尽管埃及社会从很早的时候起就高度等级化(早在埃及的前史时期,即约公元前 6000 年至 3150 年),但这并不意味着皇室和上层阶级的生活是以牺牲农民阶级为代价的。

国王及其宫廷的形象总是能得到最详尽的记载,因为与现在一样,人们当时更关注名人而非普通民众,而记录当时历史的史官们也会记录下那些更引人关注的内容。然而,后来希腊和罗马作家的记载、考古证据以及不同时期留存的信件都表明,各个社会阶层的埃及人都珍视生命,并尽可能地享受生活,这与现代人的情况非常相似。

人口与社会阶层

在埃及,人口被严格地划分为不同的社会阶层,从国王开始,依次是王室大臣、宫廷成员、地区长官(最终被称为“总督”)、军队将领(在新王国时期之后)、工程监督官(主管人员)以及农民。在埃及大部分历史时期,社会流动性既未被鼓励也未被遵循,因为人们认为神明已经制定了最完美的社会秩序,这种秩序与神明的秩序相一致。

诸神赐予了人类一切,并设立君王统治万民,因其是最能理解并执行神意的存在。自前王朝时期直至古王国时期(约公元前2613-2181年),国王始终是神与人之间的中介。即便后来太阳神拉(Ra )的祭司集团逐渐掌权,君王仍被视作神选使者。甚至到了新王国后期(公元前1570-1069年),当底比斯的阿蒙祭(Amun)司权力凌驾于王权之上时,法老作为神授统治者的地位依然受到尊崇。

上层社会

埃及国王(在新王国时期之前并不被称为“法老”)作为众神选定之人,“拥有着巨大的财富、尊贵的地位以及超乎大多数民众想象的奢华享受”(威尔金森,第 91 页)。国王的职责在于依照“玛特”原则进行统治,而这一重任意义重大,因此人们认为他应当享有与自身地位以及职责之重相匹配的奢华享受。历史学家唐·纳多(Don Nardo)写道:

这些国王的生活基本上没有匮乏之虞。他们拥有权力和威望,有仆人负责做那些琐碎的工作,有充裕的闲暇时间去从事娱乐活动,穿着华美,家中还有众多的奢侈品。 (10)

国王的形象常常被描绘成在狩猎时的身影。碑文也经常提及某位君主在其统治期间捕杀的大型且危险的动物的数量。然而,几乎无一例外的是,像狮子和大象这样的动物都是由皇家狩猎官员捕获并带到保护区的,而国王则在有护卫人员保护的情况下在这些区域“狩猎”这些动物。国王大多是在开阔地带狩猎,而这种狩猎活动通常是在该区域危险动物被清除之后才进行的。

宫廷成员的生活条件大致相同,尽管他们中的大多数人并无太多职责。领主们的生活也可能不错,但这取决于他们所管辖的地区经济状况如何以及对国王的重要性程度。例如,管辖包括阿拜多斯(Abydos)遗址的地区的领主,由于那里有供神奥西里斯(Osiris)使用的大型陵墓区,吸引了众多朝圣者前来,包括国王和朝臣,所以他们有望过上富裕的生活。而一个没有此类吸引力的地区的领主则会过着较为简朴的生活。一个地区所拥有的财富以及一位领主个人的成功程度,将决定他们是住在小宫殿里还是简朴的住宅中。这种模式通常也适用于文书人员。

书记员与医生

在古埃及,书吏备受尊崇,因为他们被视为受到智慧之神托特(Thoth)的特别眷顾——托特不仅掌管书写技艺,更赋予他们灵感。埃及学家托比·威尔金森(Toby Wilkinson)指出:"文字的力量能使理想状态成为永恒,这正是埃及信仰与实践的核心所在"(204)。书吏的职责正是通过记录事件使其永存。由于人们相信托特( Thoth)与其配偶塞莎特(Seshat)会将书吏的文字保存在诸神的永恒图书馆中,这些记录便如同将日常事件镌刻在了永恒的史册上。

一位书吏的作品能使他或她名垂千古,不仅因为后世子孙会诵读其文字,更因诸神亦知晓其功业。图书馆与图书馆员的守护女神塞莎特( Seshat)会将书吏的著作郑重安放于她的神龛之中,正如尘世中侍奉她的图书馆员所做的那样。虽然书吏多为男性,但女性书吏亦能享有与男性同等的优渥生活。古王国时期流传的经典训谕《杜阿夫箴言》(Duauf's Instructions)就极力推崇书籍之珍贵,劝导年轻人追求学问成为书吏,借此获得至善人生。

所有祭司都需具备书吏的读写能力,但并非所有书吏都能晋升为祭司。祭司必须通晓文字以履行其职责,尤其在主持丧葬仪式时。由于医师需要研读医学典籍,他们的培养始于书吏训练。古埃及人认为多数疾病是神明的惩戒——或为惩罚罪孽,或为警示世人,因此医师必须通晓哪位神灵(或邪灵、亡魂及其他超自然存在)可能降下病患。

为了履行职责,他们必须能够阅读当时的宗教典籍——这些文献涵盖了牙科、外科手术、骨折固定术以及各类疾病的治疗方法。由于古埃及人的宗教生活与世俗生活密不可分,医师通常由祭司兼任,直到后来埃及历史进程中,这一职业才逐渐走向世俗化。

女神塞尔凯特(Serket)的所有祭司都兼任医师,这一传统甚至在世俗医者兴起后依然延续。与书吏行业相同,女性亦可行医,且女医师数量众多。公元前4世纪时,雅典女子阿格诺迪丝( Agnodice)就曾因埃及对女性的尊重与机遇远胜希腊,特意赴埃及研习医术而闻名于世。

军事

在中王国时期之前,埃及军队由各诺姆(地区)长官征召的民兵组成,通常出于防御等特定目的组建,随后听候国王调遣。至中王国第十二王朝初期,阿蒙涅姆赫特一世(Amenemhat I ,约公元前1991-前1962年)推行军事改革,建立了埃及历史上第一支常备军。此举不仅削弱了诺姆(nomarchs)长官的权势与威望,更将军队直接置于法老掌控之下。

改革之后,埃及军队由上层阶级的军官与平民阶层的士兵共同组成。军中晋升不受出身限制,各阶层皆有晋升机会。在新王国时期之前,埃及军队主要担负防御职责,但图特摩斯三世(Tuthmose III,公元前1458-前1425年)与拉美西斯二世(Ramesses II,公元前1279-前1213年)等法老曾率军远征境外,开疆拓土。由于埃及人普遍忌讳远行他乡——他们担心客死异邦会导致灵魂难以抵达来世——这种信仰成为远征将士的心头大患。为此,军队专门制定了阵亡者遗体运返埃及安葬的保障制度。

目前尚无证据表明古埃及女性曾在军队服役,甚至有记载显示她们对此毫无意愿。以《兰辛纸草》(Papyrus Lansing)为例,该文献将埃及军旅生活描述为通往早夭的无尽苦难。但值得注意的是,书吏(尤其是《兰辛纸草》的作者)向来将自己的职业标榜为最优越、最重要的职业,而留存至今的军旅记载大多出自这些书吏之手。

农民和劳动者

社会最底层由没有土地和房屋的佃农组成。土地所有权归属于国王、宫廷成员、诺姆长官(地方统治者)或祭司阶层。农民们每日开工时常说一句口头禅:"为贵族老爷干活去了!"尽管部分人兼营摆渡等其他行当,但他们本质上都是农人——播种收割后,将大部分收成交给地主,只留少许口粮。多数人家会有私人菜园,男丁下田时,妇女便负责料理这些园地。

在公元前525年波斯入侵之前,埃及的经济体系一直以物物交换为基础,并以农业为支柱。古埃及的货币单位是德本(deben)。历史学家詹姆斯·C·汤普森指出:"德本的功能很像当今北美的美元,用于标示商品价格——只不过当时并没有实体德本硬币"(《埃及经济》,第1页)。一个德本相当于"约90克铜;贵重物品也可以用等值的银或金德本来计价,其价值会按比例变化"(同上)。汤普森进一步解释道:

由于75升小麦价值1德本,而一双凉鞋同样价值1德本,对埃及人来说,用一袋小麦换取凉鞋与用铜块交易同样合理。即使制鞋匠家中小麦充盈,她也会欣然接受——因为小麦随时可以兑换成其他物品。小麦、大麦和食用油(包括灯油)是最常见的交易媒介,但理论上几乎任何物品都可流通。(引自《埃及经济》第1页)

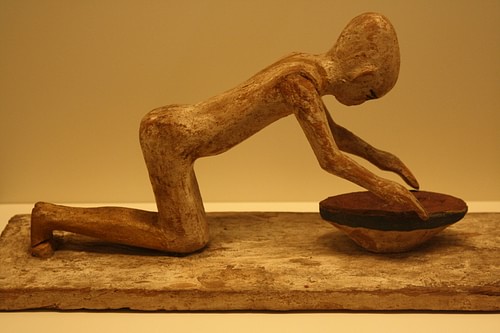

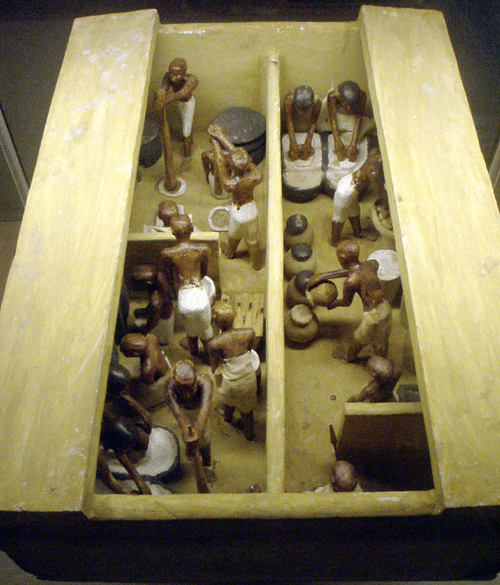

社会最底层的民众生产着贸易所需的商品,从而为整个文明的繁荣提供了物质基础。这些农民同时也是建造金字塔和其他埃及纪念建筑的劳动力。当尼罗河泛滥淹没农田时,男女劳力便会参与国王的工程建设——这类劳动始终是有偿的。所谓埃及伟大建筑由奴隶建造的说法(尤其是《圣经·出埃及记》所载希伯来奴隶受埃及暴君压迫的传说),在埃及历史各时期的文献和实物证据中都找不到依据。即便如埃及学家大卫·罗尔等学者声称"因考察时段错误而未能发现希伯来人大规模受奴役的证据",这种辩解也站不住脚,因为无论考察哪个历史时期,此类证据都根本不存在。

建造金字塔、陵墓群、神庙和方尖碑等纪念性建筑,为底层农民提供了唯一的社会晋升通道。在古埃及,技艺精湛的雕刻师与工匠往往供不应求,他们的报酬远高于单纯搬运石料的普通劳力。农民还可通过制作陶器提升地位——人们日常所需的花瓶、碗碟等器皿都出自这些匠人之手。技术娴熟的木匠通过打造桌椅、床榻、储物箱等家具便能过上优渥生活,而画师们则为贵族宅邸、宫殿、陵墓及纪念碑提供装饰,这类专业技能都能带来可观的收入。

酿酒师在古埃及备受尊崇,而酿酒坊常由女性经营——事实上,在埃及早期历史中,这一行业似乎完全由女性主导。啤酒作为古埃及最受欢迎的饮品(葡萄酒则始终仅流行于王室阶层),甚至常被当作酬劳发放。吉萨高原的工人们每日可领取三次啤酒配给。这种饮品被视作冥神奥西里斯(Osiris)赐予人间的礼物,酿酒坊则由女神泰内内特(Tenenet)庇护。埃及人对啤酒的重视程度,连希腊裔法老克利奥帕特拉七世 Cleopatra VII,公元前69-前30年)都深有体会:当她开征啤酒税时,民众的怨愤甚至超过了她与罗马的战争,导致其声望急剧下跌。

古埃及底层民众还能通过金属加工、宝石镶嵌和雕刻等技艺改变命运。那些镶嵌精美、工艺繁复的珍贵珠宝,正是出自这些平民工匠之手。作为埃及人口主体的他们,既构成了军队的主力,少数佼佼者甚至能跻身书吏行列。不过社会职业通常遵循世袭传统,子承父业才是普遍现象。

家居与家具

这些工匠们不仅为奢华宫殿、贵族宅邸和神庙打造陈设,更要精心布置被视为永恒居所的陵墓。法老与王后一家居住的宫殿极尽奢华,仆从们时刻伺候左右。书吏们居住在陵墓区或神庙附近的专用寓所,在缮写室工作;而如前所述,诺姆长官(地方统治者)的宅邸规模则与其政绩成正比。为上层阶级供给粮食的农民们,虽亲手建造这些华屋美宅、打造箱柜桌椅床榻,自己却无力享用任何一件。正如纳尔多(Nardo )所述:

辛勤劳作一整天后,农人们回到田间地头或附近小村庄的家中。普通农户的房屋以泥砖砌墙,植物茎秆捆扎成顶,地面则是夯实的泥土,铺着干草或芦苇席。一两间陋室(偶尔有三间)便是一家老小的容身之所,往往还要与人同畜共处一室。这类简陋居所没有浴室设施,如厕只能使用户外茅坑(地上挖个土洞)。日常用水更需从河边或手挖水井中一桶桶提回——其生活艰辛,可想而知。(引自纳尔多第13页)

与之形成鲜明对比的是法老阿蒙霍特普三世(公元前1386-前1353年)的马尔卡塔宫。这座占地逾3万平方米(30公顷)的宫殿建筑群包含:宽敞的宫室、议事厅、接见厅、王座厅与迎宾大厅、庆典厅、图书馆、御花园、储藏室、御膳房、后宫,以及供奉阿蒙神的神庙。宫殿外墙洁白如雪,内室则装饰着明艳的蓝、黄、绿三色壁画。

整座宫殿的陈设自然都由底层工匠负责置办。在当时,这座宫殿被称为"欢愉之宫"等雅称。如今其遗址因散落大量建筑残骸,阿拉伯语称之为"马尔卡塔"(意为"物品散落之处")。

书吏与诺姆长官的居所同样因个人成就与居住地域而迥异——或富丽堂皇,或简朴无华。《兰辛纸草》(Papyrus Lansing)的作者奈赫特(Nakht)曾自诩生活豪奢,拥有堪比帝王的田产与奴隶。此说应当属实,因史料确证祭司阶层可积累与统治者比肩的财富权势,而书吏显然也具备同等机遇。

犯罪与惩罚

在古埃及,正如人类历史的各个时期一样,一个人的财富常会招致他人觊觎甚至劫夺——对此,埃及律法的惩处向来雷厉风行。新王国时期虽已设立专职警力,但即便在此前时代,作奸犯科者都会被押至地方官员面前受审,其罪名涵盖现代意义上的各类刑事犯罪。除非涉及盗掘陵墓等损毁国家财产的重罪,政府通常不干预地方司法事务。埃及学家史蒂文·斯内普指出:

城镇中财富与产业的集中,为某些古埃及人提供了犯罪的契机——这与所有社会如出一辙。而人口稠密的行政中心,同样也是伸张正义、执行刑罚的场所。不过古埃及的司法体系呈现出鲜明的基层自治特征:村民被要求自行调解纠纷。(引自斯内普第111页)

司法审判权最终归属于维齐尔(宰相)——这位法老的肱股之臣会将职责逐级下放。早在新王国之前,各城邦便设有名为"审判厅"的行政机构专司案件审理。村镇地区的法庭则可能设在集市,这种被称为"肯贝特"的地方法庭由德高望重的乡绅组成,通过听证裁决被告有罪与否。

新王国时期,审判厅与肯贝特法庭逐渐被神谕审判取代——人们直接向阿蒙神请示裁决。具体由阿蒙祭司向神像提问,再通过多种方式解读神意:有时神像会点头示意,有时则显现其他征兆。一旦判定被告有罪,惩处即刻执行。

轻罪多以罚款了事,但强奸、抢劫、伤害、谋杀或盗墓等重罪,则可能招致残刑(割鼻、削耳或断手)、监禁、苦役(多数实同终身奴役)乃至死刑。底比斯重刑监狱关押的囚犯,常被发往卡纳克阿蒙神庙等工地从事强制劳动。

古埃及监狱不设死刑候审制度——凡罪当处死者,立决不待。既无律师辩护,亦无上诉程序。民众相信祭司会秉承神谕公正裁断,因祭司们深知:若渎职枉法,死后将遭神明严惩。

家庭与休闲

祭司可以是男性也可以是女性。任何宗教教派的首席祭司通常与他们所侍奉的神明的性别相同;伊西斯教的教主是女性,阿蒙神教的教主则是男性。祭司们可以并且确实拥有家庭,他们的子女通常会在他们之后也成为祭司。

古埃及的世袭传统遵循着亘古不变的范式:子承父业,代代相传。然而女性却享有近乎平等的权利——她们可自主经营、拥有土地房产、主动提出离婚、与男性订立契约、实施堕胎并自由处置财产。这种性别平等程度,其他古代文明无一能及,即便现代社会也要到公元20世纪中叶——在重重压力下——才勉强实现。

古埃及至少出现过四位女性统治者,最负盛名的当属哈特谢普苏特(公元前1479-前1458年)与克利奥帕特拉七世。不过这种现象并非常态,多数时期仍由男性掌权。王室女性通常拥有照料子女的奴仆,无需操持家务,其主要职责是协助丈夫接待外宾与推行政令。上层阶级女性生活模式类似,但可能更多参与子女养育;而底层妇女则需独自承担全部家务与育儿重任。

古埃及的婚姻更多地属于世俗性质而非宗教性质。在任何社会阶层中,大多数婚姻都是由父母安排的。女孩通常在 12 岁左右结婚,男孩则在 15 岁左右结婚。王室子女在还只是婴儿的时候,常常会被与外国国王的子女订婚,以巩固条约关系。不过,由于人们认为女性离开埃及去为外国统治者做新娘会不适应异国环境,所以女性被禁止作为新娘离开埃及去为外国统治者效力。

因为埃及是所有地方中最优越的,所以将一位年轻女子送到条件较差的地方去,会被视为对她的一种不尊重。然而,对于那些出生于外国的女性来说,她们来到埃及成为新娘是完全被认可的。一旦到了埃及,这些女性会得到与当地人同等的尊重。各个社会阶层的女性都被认为与她们丈夫的地位相侔,尽管丈夫被认为是家庭的头儿。纳多(Nardo)指出:

上层社会的夫妻们一起用餐、举办聚会、一同狩猎,而富裕阶层和贫困阶层的女性在法律上也与男性享有诸多相同权利。事实上,古埃及女性在其私人生活方面似乎比大多数其他古代社会的女性拥有更多的自由,即便男性在大多数重大决策中起主导作用。古埃及男性也从与妻子之间积极、亲密的关系中获益良多。(23)

尽管农民的妻子们大多不会和丈夫一同下田劳作,但她们仍有许多家务要做,比如保持房屋清洁、照料那些不用于耕作的家畜、满足家中老人的需求以及抚养孩子。妇女和儿童还会照料家庭菜园,因为这对任何家庭来说都是重要的资源。清洁是古埃及人非常重视的价值观,个人和家庭的外表都需要体现出这种价值观。

无论男女老幼,古埃及各阶层都勤于沐浴(祭司阶层尤甚),并剃发以防虱子、便于打理。逢重要场合则佩戴假发。男女皆施粉黛,尤以眼周描画眼线粉为甚——既防日光眩目,又护肌肤柔嫩。墓室壁画常见男女同耕共获、协力筑屋的生活场景。

然而古埃及人的生活绝非只有劳作。他们通过体育运动、棋盘游戏等娱乐活动尽情享受闲暇。当时的体育项目包括:曲棍球、手球、射箭、游泳、拔河、体操、划船,以及一种名为"水上格斗"的尼罗河竞技——参赛者分乘小舟,一人负责操舟,另一人则试图将对手击落水中。

埃及孩童自幼习泳,游泳作为最受欢迎的运动,还衍生出诸多水上游戏。棋盘游戏"赛尼特"风靡一时,象征从现世通往永恒的生命旅程。音乐、舞蹈、艺术体操与摔跤同样盛行,而上流阶层尤以狩猎为乐——无论大型猎物还是小型禽鸟皆在猎取之列。

另有一种名为"激流勇进"的冒险运动,曾旅居埃及的罗马剧作家塞内卡(Seneca,小塞内卡,公元1世纪)如是记载:

参赛者两人一舟,一人划桨,一人舀水,在激流中颠簸前行。及至河道最窄处,他们任由湍流裹挟舟身,徒手控舟俯冲直下,其惊险之状令观者胆寒。当小舟被巨浪吞没时,观者无不悲叹其必遭灭顶——岂料他们在坠落处远端如投石般弹射而出,竟仍安然航行。退潮非但未将其吞噬,反将轻舟送至平静水域。(引自纳尔多第20页)

比赛间隙甚至进行时,观众们都会畅饮最爱的啤酒。当时最受欢迎的当属赫凯特啤酒(又称赫克特)——这种添加蜂蜜的啤酒口感类似欧洲蜜酒,但更为清爽。古埃及啤酒(统称"赛图姆")种类繁多,因能"舒心畅意"常被用作药引。无论市售还是家酿的啤酒,都是埃及众多节庆中不可或缺的佳饮。

节日、美食与服饰

诸神诞辰需庆贺,凡人寿诞亦如是——法老功业纪念日、神明显圣纪念日,乃至葬礼、守灵、乔迁、添丁等人生仪礼,无不由盛宴与庆典贯穿。

古埃及的节日在特色上各不相同,这取决于具体活动的性质,但它们都有一个共同点,那就是饮酒和聚餐。古埃及人的饮食主要是素食,主要包括谷物(小麦)和蔬菜。肉类价格昂贵,通常只有王室才能消费得起。在干旱的埃及气候条件下,肉类不易保存,因此按照宗教仪式屠宰的动物必须尽快使用。

节日正是人们尽情放纵、尽情享乐的绝佳时机,包括那些愿意这么做的人可以尽情享用肉类美食。不过,在每一场聚会中,过度放纵的行为并非都是恰当的。正如历史学家玛格丽特·邦森(Margaret Bunson)所解释的那样,每一次庆祝或纪念活动都有其独特的特点:

为尊奉阿蒙神而设的"河谷美节"在底比斯举行,神舟巡游、乐舞翩跹、鲜花铺路;丹德拉的哈索尔节则延续该女神崇拜的神话传统,纵情欢宴直至微醺;布西里斯的伊西斯庆典与布巴斯提斯的巴斯特节同样觥筹交错、尽欢而散。(第91页)

这些节日“通常具有宗教性质,会在寺庙里按照农历举行”(邦森著,第 90 页),但也可以“纪念人们日常生活中的某些特定事件”(同上)。在葬礼上,人们会身着庄重的黑色服装(尽管祭司通常穿着白色),而在生日或其他庆祝活动中则可以随意着装。在巴斯特特节上,女性只穿一条短裙,她们常常将其高高举起以向女神致敬。

古埃及的服饰是用棉制成的亚麻布制成的。在前王朝时期和早期王朝时期,男女都穿着简单的亚麻短裙。儿童从出生起一直到十岁左右都赤身裸体。邦森指出:“随着时间的推移,女性开始穿一种帝国式的长裙,裙子的长度刚好在未遮住胸部的部分下方。男性则继续穿着简单的短裙。这些裙子可以染成各种奇异的颜色或图案,不过白色可能是用于宗教仪式或宫廷活动的颜色”(67)。到新王国时期,女性穿着遮住胸部并一直延伸到脚踝的亚麻长裙,而男性则穿着短裙,有时还会穿一件宽松的衬衫。

在新王国时期,下层女性、女奴以及女仆常常只穿着一条围裙。与此同时,王室或贵族女性则身着从肩部到脚踝的合身长裙,男性则穿着薄纱上衣和裙子。在雨季较为寒冷的天气里,人们会使用披风和披肩。

无论社会阶层如何,大多数人都会赤脚行走,以此效仿那些无需穿鞋的神明。在特殊场合、长途旅行时、前往可能容易受伤的地区或者在寒冷天气里,他们会穿上凉鞋。最便宜的凉鞋是用编织的芦苇制成的,而最昂贵的则是用皮革或涂漆的木头制成的。对于埃及人来说,凉鞋似乎并没有太大的重要性,直到中王国和新王国时期,它们才被视为身份地位的象征。能够买得起好凉鞋的人显然生活富裕,而最贫穷的人则赤脚行走。这些凉鞋通常会被涂上或装饰上图案,这些图案可能非常精美。

在节日期间——埃及一年中有许多这样的节日——祭司们的服装是白色的,但普通人可以穿自己想穿的任何服饰,甚至可以什么都不穿。埃及人想要尽情享受生活,体验人生所能给予的一切,并期待死后生活能够继续下去。

人的尘世生活只是永恒旅程的一部分,而人的死亡则被视为从一个阶段向下一个阶段的过渡。对于古埃及的各个阶层来说,妥善的葬礼是至关重要的。逝者的遗体会被清洗、包裹(进行木乃伊化处理),并与他们在来世想要或需要的物品一同埋葬。当然,一个人拥有的财富越多,其墓穴和陪葬品就会越精致,但即便是最贫穷的人也会为他们的亲人提供合适的坟墓。

如果没有进行妥善的安葬,就无法指望能够进入真理之殿( Hall of Truth)并接受奥西里斯(Osiris)的审判。此外,如果一个家庭在亲人去世时没有妥善地对待死者,那么几乎可以肯定的是,该人的灵魂将会归来,这种灵魂会萦绕在他们身边并带来各种麻烦。尊重死者不仅意味着对逝者的个人表示敬意,还意味着对他们在生前所做出的贡献和成就表示敬意,而这一切都是依靠诸神的仁慈才得以实现的。

古埃及人秉持仁厚、虔敬之心生活,恪守与神明的和谐之道,唯愿死后在奥西里斯(Osiris)审判庭上,心灵能比真理之羽更轻盈。通过审判后,他们将在来世重获生前所有的日常生活。那些随死亡消逝的尘世欢愉,都将在冥界失而复得。正因如此,他们终其一生都在经营值得永恒延续的现世生活。固然常人力有不逮,但这种理想却为古埃及人的日常注入了神圣意义,最终孕育出令人叹为观止的文明。