Le royaume de Commagène (163 av. J.-C.-72 ap. J.-C.) était une entité politique hellénistique, fortement influencée par la culture et les traditions arméniennes et perses, établie dans le sud-ouest de l'Anatolie (Turquie actuelle) par Ptolémée de Commagène (r. de 163 à 130 av. J.-C.) de la dynastie des Orontides, qui avait été auparavant satrape (gouverneur) de la région sous l'Empire séleucide (312-63 av. J.-C.). L'empire séleucide n'avait cessé de décliner depuis son conflit avec Rome en 190 avant notre ère et, en 163 avant notre ère, il n'avait plus la force de maintenir sa cohésion antérieure. Ptolémée profita de cette faiblesse, déclara Commagène État indépendant et en devint le premier roi.

Le nom dérive de Kummuh, un royaume néo-hittite de l'âge du fer situé dans la même région, et Commagène conserverait des traditions et des motifs indigènes louvites et hittites dans son architecture. La région avait fait partie de l'Urartu, le royaume proto-arménien, sous le nom de Sophène, qui fut intégrée à l'empire achéménide (c. 550-330 av. J.-C.). L'empire achéménide tomba aux mains d'Alexandre le Grand en 330 avant notre ère et, après la mort d'Alexandre, la région fut rattachée à l'empire séleucide, la Sophène devenant alors un royaume à part entière.

La dynastie des Orontides régnait sur la Sophène, et Commagène n'était qu'un petit royaume parmi d'autres dans cette région jusqu'à ce que Ptolémée n'en déclare l'indépendance en 163 avant notre ère. Commagène était bordée à l'est par l'Euphrate et à l'ouest par les monts Taurus et devint donc une voie de passage pour le commerce et s'enrichit en contrôlant l'accès des marchands aux points de passage de l'Euphrate vers et depuis la Mésopotamie.

La Commagène est généralement considérée comme un "État tampon" entre les grandes puissances qu'étaient l'Arménie, la Parthie, le Pont et Rome, car elle entretenait des relations amicales avec ces quatre puissances, favorisant l'une ou l'autre à différentes époques. Ses richesses, issues du commerce et de l'agriculture, en auraient fait un prix attractif pour n'importe laquelle des grandes puissances de la région, mais les rois de Commagène parvinrent à maintenir leur autonomie jusqu'en 72 de notre ère, date à laquelle ils furent absorbés par l'Empire romain. La Commagène est surtout connue pour les projets de construction de son quatrième roi, Antiochos Ier Theos (r. de 70 à 38 av. J.-C.), en particulier la statuaire monumentale du site connu sous le nom de Nemrut Dağı (ou Nemrut Dağ) au mont Nemrud (alias mont Nemrod).

Histoire ancienne et empires

En tant que partie de l'Urartu, la grande région autour de la future Commagène était connue sous le nom de Sophène, en l'honneur du peuple indigène de la région, tandis que la région exacte qui engloberait la future Commagène était connue sous le nom de Kummuh par les Louvites et les Hittites qui y vivaient ou sous la désignation assyrienne, Kuinukh; on ne sait rien de son histoire à ce moment-là. L'Urartu déclina après la campagne militaire du roi néo-assyrien Sargon II (r. de 722 à 705 av. J.-C.), qui remporta une victoire si décisive qu'elle déstabilisa complètement la région et en fit une cible facile pour les invasions scythes ultérieures. Après la chute de l'empire néo-assyrien en 612 avant notre ère, la région fut prise par les Mèdes qui la conservèrent jusqu'à l'avènement de l'empire achéménide vers 550 avant notre ère.

La situation géographique de la région et son importance pour le commerce la mirent en contact avec la culture grecque et cette interaction définit la Sophène (et plus tard la Commagène) en tant que mélange culturel d'influences, de traditions et de pratiques religieuses arméniennes, grecques et perses. La maison régnante des Orontides était zoroastrienne, mais elle faisait partie de celles qui encourageaient le culte de la déesse Anahita, l'une des divinités les plus populaires de la religion iranienne primitive que le zoroastrisme avait remplacée.

Sous le zoroastrisme, Anahita resta populaire en tant qu'aspect du seul et véritable dieu Ahura Mazda mais, dans certaines régions, elle était adorée comme elle l'avait été dans la Perse pré-zoroastrienne. Les temples et les sanctuaires consacrés à Anahita, ainsi que l'apparent polythéisme représenté par les sanctuaires consacrés à d'autres divinités (comme Mithra), favorisèrent l'établissement d'un rapport confortable avec les marchands grecs, issus d'une tradition polythéiste, qui auraient reconnu dans Anahita des aspects de leurs propres déesses. Ces relations encouragèrent tout naturellement des contacts plus étroits et un mélange plus poussé des cultures arménienne, perse et grecque.

Après la chute de l'empire achéménide, la Sophène s'affirma en tant que royaume séparé, se détachant de la satrapie de Grande Arménie pour former son propre royaume sous les Séleucides. Sa capitale était la ville de Carcathiocerta (aujourd'hui Egil, en Turquie) et son principal centre commercial urbain était Arsamosata (plus tard connue sous le nom de Samosata, aujourd'hui Samsat dans la province d'Adiyaman, en Turquie). Cette nouvelle satrapie resta une entité cohérente sous les satrapes orontides Samès Ier (r. de 290 à 260 av. J.-C.) jusqu'à Ptolémée de Commagène (r. comme satrape 201-163 av. J.-C.) jusqu'à ce que, comme indiqué, Ptolémée ne fonde la Commagène.

Les premiers rois et Antiochos Ier Theos

Ptolémée revendiqua sa descendance du troisième roi achéménide Darius Ier (le Grand, r. de 522 à 486 av. J.-C.) pour légitimer son règne et déplaça la capitale de son nouveau royaume à Arsamosata, qui fut alors rebaptisée Samosata. Il étendit son royaume à la Cappadoce sans rencontrer de résistance de la part de l'empire séleucide qui, entre 163 et 145 avant notre ère, connut un déclin constant car il était gouverné par trois rois qui se succédèrent rapidement et qui se préoccupaient davantage de leur propre confort et de leur position que de gouverner.

Il calqua l'administration de son royaume sur le modèle séleucide, divisant son royaume en satrapies supervisées par un gouverneur qui percevait les impôts, les envoyait au roi et était chargé de fournir des troupes à l'armée. Le grec était la langue officielle du royaume, mais l'arménien et le persan étaient également parlés. Peu de choses ont été rapportées sur son règne, mais il établit le paradigme des rois suivants en revendiquant une légitimité fondée sur leur lien familial avec l'empire achéménide.

Son fils Samès II (r. de 130 à 109 av. J.-C., également connu sous le nom de Sámos Theosebếs Díkaios) lui succéda et fortifia Samosata. C'est peut-être Samès II qui développa les principales villes de Commagène: Samosata, Arsameia sur le Nymphaios et Arsameia sur l'Euphrate. Ces trois villes atteindraient plus tard leur apogée sous Antiochos Ier Théos.

Son fils Mithridate Ier Callinicos (Mithridate Ier de Commagène, r. de 109 à 70 av. J.-C.) succéda à Samès II et régna pendant les guerres mithridatiques (89-63 av. J.-C.) entre Rome et Mithridate VI du Pont (r. de 120 à 63 av. J.-C.). Soucieux de la survie de son royaume au milieu de ces hostilités, Mithridate Ier Callinicos épousa Laodice, fille du roi séleucide Antiochos VIII Grypos (r. de 125 à 96 av. J.-C.), fils de la puissante Cléopâtre Théa (c. 164-121 av. J.-C.). Cléopâtre Théa était connue comme la puissance derrière le trône séleucide à cette époque, mais ses diverses manœuvres ne firent qu'accélérer le déclin des Séleucides et personne ne vint à l'aide de Mithridate Ier Callinicos ou du peuple de Commagène.

Tigrane le Grand d'Arménie (r. de 95 à 56 av. J.-C.) marcha sur la Commagène à cette époque, sans rencontrer de résistance, et la revendiqua comme faisant partie de son royaume d'Arménie, alors que les Séleucides n'étaient plus qu'une présence fantomatique et que Rome et le Pont étaient aux prises l'un avec l'autre. Mithridate Ier Callinicos ne put rien faire contre la conquête de Tigrane et devint un roi vassal.

Antiochos Ier Théos lui succéda et tenta constamment d'équilibrer les trois parties du conflit - le Pont, Rome et l'Arménie - afin de maintenir une paix séparée pour lui-même tout en gardant à l'esprit les Parthes à l'est. Après la défaite de Mithridate VI du Pont et la reddition de Tigrane à Rome, Antiochos Ier Théos, bien que personnellement plus loyal envers les Parthes, s'engagea auprès de Pompée le Grand (106-48 av. J.-C.) de Rome. Il fut récompensé par des accords commerciaux lucratifs entre les régions de l'Est, notamment les marchands de l'Empire parthe (227 av. J.-C. - 224 av. J.-C.), et ceux de la Mésopotamie et de la Cilicie romaines.

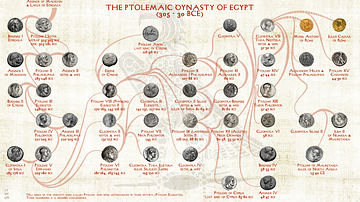

Antiochos Ier Theos maintint sa légitimité en tant que roi perse grâce à son lien avec Darius I, mais l'étendit en revendiquant une descendance directe, par sa mère Laodicé VII Théa (née vers 122 av. J.-C.), de Séleucos Ier Nicator (r. de 305 à 281 av. J.-C.), fondateur de l'Empire séleucide, et de Ptolémée Ier Soter (r. de 305/304 à 282 av. J.-C.) de la dynastie ptolémaïque d'Égypte, ainsi que d'autres qui avaient servi en tant que généraux d'Alexandre le Grand. Il s'imposa ainsi en tant que monarque gréco-perse et prit le titre d'"Antiochos, dieu juste, ami des Romains et des Grecs", ce qui plut à Rome tout en arrangeant le mariage de sa fille, Laodicé, avec le roi Orodès II de Parthie (r. de 57 à 37 av. J.-C.) et en assurant ainsi la paix avec l'Orient.

Ses habiles manœuvres politiques empêchèrent la Commagène d'être absorbée par Rome ou par les Parthes et maintinrent la stabilité sociale tout en s'enrichissant grâce au commerce. Se croyant un dieu sous apparence humaine, il créa un culte royal fondé sur sa propre adoration et incluant un panthéon de divinités gréco-perses syncrétisées. Afin de vivre éternellement dans le cœur de son peuple - et parmi ses dieux comme leur égal - il décréta la construction d'un grand complexe mortuaire au mont Nemrud, comprenant un énorme tumulus et des statues ornementées de lui-même, des autres dieux et des animaux protecteurs.

Sur son vaste trésor, il alloua une certaine somme qui serait utilisée à perpétuité pour organiser des fêtes sur le mont Nemrud, sur son tombeau, chaque année à l'occasion de son anniversaire et de la date de son couronnement. Il stipula explicitement que tous les participants devaient s'amuser pleinement en mettant de côté les soucis et les antagonismes auxquels ils étaient mêlés au pied de la montagne avant d'entreprendre l'ascension de sa célébration. Il revitalisa également les trois principales villes de Commagène, renforçant peut-être les murs autour de Samosata de Samès II, améliora l'efficacité de la vision administrative originale de Ptolémée et amena le royaume à un niveau économique et culturel qu'il ne retrouverait pas avant le règne d'Antiochos IV, le dernier roi de Commagène.

Bien qu'Antiochos Ier Théos ait réussi à maintenir des relations amicales tout au long de son règne, il fut finalement contraint de choisir son camp par son beau-père Orodès II et soutint le fils d'Orodès, Pacorus Ier (+ 38 av. J.-C.), dans une guerre en Syrie contre Rome. Pacorus Ier fut vaincu et tué et le général romain victorieux, Publius Ventidius Bassus, s'en prit à Antiochos Ier Théos pour avoir trahi Rome, l'enfermant dans un siège à Samosata. Antiochos tenta de se tirer d'affaire par la corruption, mais Ventidius Bassus rejeta son offre.

Marc Antoine (83-30 av. J.-C.) reprit le siège lorsqu'il devint évident que Ventidius Bassus ne réussissait pas à briser les fortifications, mais il n'eut guère plus de chance et se retira après avoir accepté un pot-de-vin de 300 talents, nettement inférieur à ce qu'Antiochos avait offert à Bassus plus tôt. Antiochos Ier Théos fut tué par le roi parthe Phraatès IV (r. de 37 à 2 av. J.-C.) en 38 av. J.-C. lors d'un coup d'État au cours duquel il assassina Orodès II (le père de Phraatès IV) et sa femme Laodicé, les frères et demi-frères de Phraatès IV, ainsi qu'Antiochos Ier Théos de Commagène, qui aurait voulu se venger.

Rois suivants et Antiochos IV

Son fils Mithridate II (r. de 38 à 20 av. J.-C.) lui succéda et s'allia à Marc Antoine de Rome dans son conflit avec Octave (le futur Auguste César, r. de 27 av. J.-C. à 14 ap. J.-C.). Mithridate II avait codirigé avec son père et était sans doute présent lors du siège de Samosate par Antoine, qui s'était montré plus raisonnable que Bassus. Mithridate II prouva sa loyauté envers Antoine en commandant personnellement ses propres forces lors de la bataille d'Actium en 31 avant notre ère, au cours de laquelle Antoine et Cléopâtre VII d'Égypte furent vaincus par Octave. Il jura ensuite fidélité à Auguste et continua à aligner son royaume sur les intérêts de Rome. Après sa mort, son fils Mithridate III (r. de 20 à 12 av. J.-C.) lui succéda et on ne sait presque rien de son règne.

À Mithridate III succéda son fils Antiochos III Épiphane (r. de 12 av. J.-C. à 17 ap. J.-C.), dont le règne fut également peu remarquable, à l'exception de sa mort inattendue, qui laissa la Commagène sans roi. Les deux enfants d'Antiochos III - Antiochos IV (c. 17 - c. 72 ; r. 38-72 de notre ère) et Iotapa (r. de 38 à 52 de notre ère) - étaient trop jeunes pour monter sur le trône et les conseillers de la cour refusèrent apparemment de nommer un régent. Ils demandèrent à Rome de les aider à trouver un roi et Rome répondit en prenant le contrôle du royaume et en le confiant à Antiochos IV entre 17 et 38 de notre ère. Antiochos IV et Iotapa furent emmenés à Rome, reçurent la citoyenneté romaine et furent élevés comme des Romains.

En tant que nobles et invités de Rome, le frère et la sœur évoluèrent dans les cercles patriciens d'élite et se lièrent d'amitié avec de nombreux notables de l'époque. Parmi les amis d'Antiochos IV figurait le jeune Caligula, fils adoptif de l'empereur Tibère (r. de 14 à 37 de notre ère), qui lui succéderait plus tard (r. de 37 à 41 de notre ère). Après la mort de Tibère et l'accession au pouvoir de Caligula, celui-ci rendit la Commagène à Antiochos IV et à sa sœur Iotapa. Il remit également à Antiochos IV tous les revenus que la Commagène avait engrangés en tant que province romaine depuis 17 de notre ère (plus d'un million de pièces d'or) et ajouta au royaume une partie de la Cilicie (Cilicia Aspera). Un an plus tard, Caligula, mécontent d'Antiochos IV, reprit le royaume (pour des raisons inconnues) et le plaça à nouveau sous la domination romaine. Antiochos IV continua à vivre dans son royaume, sans aucun pouvoir politique, jusqu'à ce que Caligula ne soit assassiné et que son successeur, Claude (r. de 41 à 54 de notre ère) ne rende la Commagène à Antiochos IV.

Antiochos IV utilisa l'argent de Caligula pour se construire une grande ville sur la côte de Cilicie (qui faisait alors partie de la Commagène, cadeau de Caligula), connue sous le nom d'Antiocha ad Cragum ("Antioche du Cragus" ou "Antiochette"). La ville intégrait l'architecture, le symbolisme et l'ornementation grecs, louvites, hittites, perses et arméniens pour représenter tous les différents groupes ethniques de la Commagène. Un grand temple (55x33,8 pieds/16,465x10,32 mètres de long) fut construit, orné de motifs indigènes, notamment la fleur à six pétales des Louvites et des Hittites qui avaient été les premiers à habiter la région. Antiochos IV décréta également la construction d'un grand complexe de bains qui mesurait 114 pieds de long sur 65 pieds de large (35 x 20 mètres), englobant une surface de 5 249 pieds carrés (1 600 mètres carrés), qui était ouverte au public. Une rue à colonnades conduisait les visiteurs de la porte de la ville à un portique orné au bord de la piscine avec un sol en mosaïque. La mosaïque d'Antiocha ad Cragum est la plus grande jamais découverte dans l'actuelle Turquie et illustre la richesse qu'Antiochos IV apporta à sa ville.

Conclusion

Sa sœur Iotapa mourut en 52 de notre ère et il fit construire en son honneur une autre ville, Aytap, le long de la côte. À cette époque (vers 71 de notre ère), il était l'un des rois tributaires les plus riches de Rome et entretenait de bonnes relations avec le gouvernement romain. À cette époque, la Commagène était à son apogée depuis le règne d'Antiochos Ier Théos et Antiochos IV venait de se rapprocher du nouvel empereur Vespasien (r. de 69 à 79 CE) en le soutenant par rapport à d'autres prétendants au trône et en lui envoyant, ainsi qu'à son fils, des troupes.

En 72 de notre ère, cependant, un sénateur nommé Lucius Junius Caesennius Paetus (gouverneur de la Syrie romaine vers 70-72 de notre ère) accusa Antiochos IV et ses fils de comploter pour renverser Vespasien. Il n'existait aucune preuve d'un quelconque complot de la part de la Commagène, mais cela ne semblait pas avoir d'importance. Vespasien était notoirement paranoïaque, et la richesse et la popularité d'Antiochos IV étaient indiscutables. Vespasien écouta donc Paetus et lui donna l'autorisation de marcher sur Antiochia ad Cragum sans même demander à Antiochos IV de rse défendre des accusations portées contre lui.

Selon certains récits, les fils d'Antiochos IV affrontèrent les troupes de Paetus dans une bataille, selon d'autres, il n'y eut pas de bataille du tout, mais tous s'accordent à dire qu'Antiochos IV lui-même ne leva pas les armes contre Rome. Il se serait très probablement rendu à Paetus, qui n'avait manifestement lancé cette accusation que pour acquérir les richesses de la Commagène, mais on ne sait pas ce qu'il en fut. Il quitta ensuite la ville, vécut en Cilicie Campestris, en Grèce et enfin à Rome. On ignore ce qu'il advint de Paetus, mais Antiochos fut reçu avec respect à Rome, de même que ses fils, et il dut y mourir, bien qu'on ne connaisse pas la date de son décès. Vespasien abolit le royaume de Commagène la même année et absorba la région dans la province de Cilicie.

Aujourd'hui, le royaume de Commagène est principalement commémoré par le site monumental de Nemrut Dağı sur le mont Nemrud (redécouvert en 1881 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987), ainsi que par divers autres projets de construction, reliefs et statues datant du règne d'Antiochos Ier Théos et de ses successeurs. Les ruines d'Antiochia ad Cragum et d'Aytap restent également des attractions touristiques populaires ainsi que des zones de loisirs communales, au bord de l'eau, pour la population locale. Nemrut Dağı, cependant, est le monument central de la Commagène et de ses rois, attirant chaque année des millions de visiteurs du monde entier et réalisant le souhait d'Antiochos Ier Théos que son nom soit perpétué à jamais.