Periode Heian dalam sejarah Jepang mencakup tahun 794 sampai 1185 Masehi dan menjadi saksi perkembangan hebat kebudayaan Jepang mulai dari kesusatraan dan seni lukis. Pemerintahan dan administrasi didominasi oleh klan Fujiwara yang pada akhirnya disaingi oleh klan Minamoto dan klan Taira. Periode ini dinamai sesuai dengan ibu kotanya, Heiankyo, ditutup dengan Perang Genpei di mana klan Minamoto menjadi pemenang dan pemimpin mereka Yoritomo mendirikan keshogunan Kamakura.

Dari Nara ke Heiankyo

Selama Periode Nara (710-794 Masehi) istana kekaisaran Jepang diwarnai dengan konfilk internal yang dimotivasi oleh para artistokrat yang saling berseteru demi keuntungan dan jabatan dan pengaruh yang berlebihan atas peraturan dari sekte-sekte Buddhis yang kuilnya tersebar di ibu kota. Pada akhirnya, situasi ini menyebabkan Kaisar Kammu (memerintah 781-806 Masehi) memindahkan ibu kota dari Nara ke (sementara) Nagaokakyo dan kemudian ke Heiankyo di tahun 794 Masehi untuk memulai kembali dari awal dan membebaskan pemerintahan dari korupsi dan pengaruh Buddhis. Hal ini menandai dimulainya Periode Heian yang berlangsung hinga abad ke-12 Masehi.

Ibu kota yang baru, Heiankyo, yang artinya ‘ibu kota kedamaian dan tenteram’, ditata dalam rencana jaringan biasa. Kota ini memiliki jalan tengah yang lebar yang membagi bagian timur dan barat. Arsitekturnya bergaya Tiongkok dengan sebagian besar bangunan administrasi publik memiliki pilar-pilar merah yang menyangga genting berwarna hijau. Para aristokrat memiliki istana dengan taman-taman yang ditata dengan hati-hati dan sebuah taman hiburan yang luas dibangun di sebelah selatan istana (Daidairi). Tidak ada kuil Buddha yang diizinkan di dalam bagian pusat kota dan tempat tinggal para seniman berkembang dengan adanya bengkel-bengkel untuk para seniman, pandai besi dan perajin tembikar.

Tidak ada bangunan Periode Heian dari ibu kota yang tersisa hari ini kecuali Shishin-den (Aula Penonton) yang terbakar habis namun dengan cermat direkonstruksi ulang dan Daigoku-den (Aula Negara) yang mengalami nasib sama dan dibangun kembali dalam skala yang lebih kecil di Kuil Heian. Sejak abad ke-11 Masehi nama tidak resmi ibu kota yang hanya berarti ‘ibu kota’ diresmikan: Kyoto. Kyoto tetap menjadi ibu kota Jepang selama ribuan tahun.

Pemerintahan Heian

Kyoto adalah pusat pemerintahan yang terdiri dari kaisar, para menteri tinggi, dewan negara dan delapan kementrian yang, dengan bantuan birokrasi besar-besaran, menguasai lebih dari 7.000.000 orang yang tersebar di lebih dari 68 provinsi, masing-masing diperintah oleh gubermur daerah dan kemudian dibagi-bagi lagi menjadi delapan atau Sembilan distrik. Dalam Jepang yang lebih luas, nasib rakyat jelata tidak sebaik kaum bangsawan di istana yang mementingkan estetika. Sebagian besar masyarakat Jepang menggarap tanah, baik untuk dirinya sendiri atau tanah milik orang lain, dan mereka dibebani dengan adanya bandit dan pajak yang besar. Pemberontakan seperti yang terjadi di Kanto di bawah pimpinan Taira no Masakado antara tahun 935 dan 940 Masehi merupakan hal biasa.

Aturan dalam pendistribusian tanah publik yang sudah dicetuskan di abad-abad sebelumnya berakhir pada abad ke-10 Masehi, dan hasilnya adalah proporsi tanah yang dimiliki oleh pribadi perlahan meningkat. Pada abad ke-12 Masehi 50% tanah dimiliki oleh pribadi (shoen) dan kebanyakan dari ini semua, diberi dispensasi khusus lewat bantuan atau karena alasan religius, dibebaskan dari pajak. Situasi ini mengakibatkan masalah serius pada keuangan negara. Pemilik tanah yang kaya dapat mengklaim kembali tanah baru dan mengembangkannya, sehingga makin memperkaya diri sendiri dan memperlebar jarak antara yang kaya dan miskin. Ada juga dampak politik praktis yang disebabkan karena para pemilik tanah besar menjadi semakin jauh dari tanah yang mereka miliki, kebanyakan dari mereka menetap di istana di Heiankyo. Ini artinya tanah mereka dikelola oleh bawahan yang berusaha untuk meningkatkan kekuasaan mereka, dan sebaliknya, para bangsawan dan kaisar menjadi semakin terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sebagian besar hubungan antara rakyat biasa dengan otoritas pusat terbatas pada membayar pajak pada pemungut pajak lokal dan bersinggungan dengan polisi metropolitan yang tidak hanya menjaga ketertiban umum tapi juga menghukum pelaku kriminal.

Bahkan di istana, kaisar, meskipun masih penting dan masih dianggap agung, menjadi terpinggirkan oleh para birokrat yang berkuasa yang semuanya datang dari satu keluarga: klan Fujiwara. Tokoh-tokoh sperti Michinaga (966-1028 Masehi) tidak hanya mendominasi lembaga pembuat kebijakan dan pemerintahan seperti kantor perbendaharaan rumah tangga (kurando-dokoro) tapi juga berhasil menikahkan putri-putrinya dengan kaisar. Yang lebih melemahkan posisi kerajaan adalah fakta bahwa banyak kaisar yang naik takhta di usia kanak-kanak dan kemudian diatur oleh seorang wali (Sessho), biasanya seorang perwakilan dari keluarga Fujiwara. Ketika kaisar mencapai usia dewasa, ia masih dinasihati oleh pejabat yang lain lagi, Kampaku, yang memastikan klan Fujiwara masih memiliki kekuasaan dalam politik istana. Untuk menjamin situasi ini berlangsung, kaisar-kaisar baru dinominasikan bukan berdasarkan kelahirannya tapi berdasarkan sponsornya dan didorong atau dipaksa untuk turun takhta ketika berusia tiga puluhan demi penerus yang lebih muda. Sebagai contoh, Fujiwara Yoshifusa mendudukkan cucunya yang berusia tujuh tahun di takhta pada tahun 858 Masehi dan menjadi walinya. Banyak negarawan dari klan Fujiwara bertindak sebagai wali untuk tiga atau empat kaisar selama karir mereka.

Dominasi klan Fujiwara tidaklah total dan bukannya tanpa saingan. Kaisar Shirakawa (memerintah 1073-1087 Masehi) berusaha untuk menegaskan kebebasannya dari klan Fujiwara dengan turun takhta di tahun 1087 Masehi dan membiarkan putranya Horikawa berkuasa di bawah pengawasannya. Strategi kaisar ‘pensiun’, masih tetap memerintah, menjadi dikenal sebagai ‘pemerintahan tertutup’ (insei) sebab biasanya kaisar berada di dalam biara. Hal ini menambah roda lain ke dalam mesin pemerintahan yang sudah rumit.

Kembali ke provinsi-provinsi, pialang kekuasaan baru bermunculan. Dibiarkan beroperasi sendiri dan disulut oleh darah dari bangsawan kecil yang tercipta dari proses pemangkasan dinasti (ketika kaisar atau aristokrat memiliki terlalu banyak anak, anak-anak ini dihapus dari daftar warisan), dua kelompok penting berkembang, klan Minamoto (atau Genji) dan klan Taira (atau Heike). Dengan pasukan samurai pribadi, mereka menjadi instrumen penting di tangan anggota klan Fujiwara yang bersaing dalam perebutan kekuasaan internal yang akhirnya pecah di tahun 1156 Masehi dikenal sebagai Pemberontakan Hogen dan Pemberontakan Heiji di tahun 1160 Masehi.

Klan Taira yang dipimpin oleh Taira no Kiyomori, akhirnya menyapu bersih semua lawan dan mendominasi pemerintahan selama dua decade. Akan tetapi, dalam Perang Genpei (1180-1185), klan Minamoto kembali memperoleh kemenangan dan di akhir perang, Pertempuran Dannoura, Pemimpin klan Taira, Tomamori dan kaisar muda, Antoku, melakukan bunuh diri. Tidak lama setelahnya, pemimpin klan Minamoto, Yoritomo, diberi gelar shogun oleh kaisar dan pemerintahannya mengawal Periode Kamakura (1185-1333 Masehi), juga dikenal sebagai keshogunan Kamakura, ketika pemerintahan Jepang didominasi oleh militer.

Agama Heian

Untuk urusan agama, agama Buddha masih mendominasi, dibantu oleh biksu cendekiawan seperti Kukai (774-835 Masehi) dan Saicho (767-822 Masehi), yang masing-masing mendirikan sekte Buddhis Shingon dan Tendai. Mereka membawa ide-ide baru, praktik-praktik baru, dan teks, yang terkenal adalah Sutra Teratai (Hokke-kyo) dari kunjungan mereka ke Tiongkok, yang berisi pesan baru bahwa terdapat banyak cara berbeda namun sama sahnya untuk mendapat pencerahan. Ada juga Amida (Amitabha), Buddha dari Tanah Murni Buddhisme, yang bisa membantu para pengikutnya dalam jalan yang sulit ini.

Penyebaran agama Buddha dibantu oleh sokongan pemerintah, meskipun, kaisar mewaspadai kekuatan yang tidak semestinya di antara para pendeta Buddha sehingga mengangkat kepala biara dan mengurung para biksu di dalam biara mereka. Sekte-sekte Buddhis menjadi entitas politik yang kuat dan meski para biksu dilarang membawa senjata dan membunuh, mereka bisa membayar biksu-biksu muda dan tentara bayaran untuk melakukan pertarungan untuk mereka dalam rangka memenangkan kekuasaan dan pengaruh dalam kemelut para bangsawan, pengelola tanah, tentara pribadi dan kerajaan, kaisar dan mantan kaisar, bajak laut, dan klan-klan yang bertikai yang mengganggu politik Heian.

Prinsip-prinsip Konfusianisme dan Tao juga masih berpengaruh dalam administrasi yang tersentralisasi, serta kepercayaan Shinto dan animisme berlanjut, seperti sebelumnya, memegang kekuasaan atas masyarakat umum, sementara kuil Shinto seperti Kuil Agung Ise tetap menjadi tempat ziarah yang penting. Semua kepercayaan ini dipraktikan berdampingan, seringkali oleh individu yang sama, dari kaisar hingga petani yang sederhana.

Hubungan dengan Tiongkok

Setelah kedutaan besar Jepang yang terakhir di istana Tang di tahun 838 Masehi, tidak ada lagi hubungan diplomatik formal dengan Tiongkok sebab Jepang agak mengisolasi diri tanpa perlu mempertahankan perbatasan atau pergi untuk menaklukkan wilayah. Namun demikian, perdagangan yang bersifat sporadis dan pertukaran budaya dengan Tiongkok tetap berlanjut seperti sebelumnya. Barang-barang yang diimpor dari Tiongkok antara lain obat-obatan, kain sutra, keramik, senjata, baju zirah dan alat musik, sementara Jepang mengirim mutiara, debu emas, amber, sutra mentah dan barang-barang bersepuh emas.

Biksu, cendekiawan, musisi dan seniman dikirim untuk melihat apa yang bisa mereka pelajari dari budaya yang lebih maju di Tiongkok dan membawa balik ide-ide baru dalam segala hal dari lukisan hingga obat-obatan. Para pelajar juga pergi, banyak yang menghabiskan bertahun-tahun memperlajari praktik administrasi Tiongkok dan membawa pulang pengetahuan mereka ke istana. Buku-buku juga berdatangan, sebah katalog yang bertanggal 891 Masehi berisi lebih dari 1700 judul Tiongkok diadakan di Jepang yang mencakup sejarah, puisi, protokol istana, obat-obatan, hukum dan Konfusianisme klasik. Tetap saja, terlepas adanya pertukaran ini, kurangnya misi reguler antara dua negara ini dari abad ke-19 berarti berkurangnya pengaruh budaya Tiongkok dalam Periode Heian, yang artinya budaya Jepang mulai menemukan jati dirinya untuk berkembang.

Kebudayaan Heian

Periode Heian dicatat karena pencapaian budayanya, setidaknya di istana kekaisaran. Hal ini mencakup diciptakannya tulisan Jepang (kana) menggunakan aksara Tiongkok, kebanyakan secara fonetis, yang menghasilkan terciptanya novel pertama di dunia, Hikayat Genji oleh Murasaki Shikibu (sekitar tahun 1020 Maseshi), dan beberapa buku harian (nikki) terkenal yang ditulis oleh wanita-wanita istana, termasuk Buku Bantal oleh Sei Shonagon yang dirampungkannya sekitar tahun 1002 Masehi. Karya terkenal lain dari periode ini adalah Buku Harian Izumi Shikibu, Kagero Nikki karya Fujiwara Michitsuna dan Kisah Keberuntungan Mekar oleh Akazome Emon.

Berkembangnya karya tulis para wanita ini sebagian besar karena klan Fujiwara yang memastikan wanita-wanita istana yang mereka sponsori dikelilingi oleh kelompok yang menarik dan terdidik agar mendapatkan perhatian kaisar dan mengamankan monopoli mereka dalam urusan-urusan negara. Para pria juga kelihatannya tidak tertarik dengan buku harian yang remeh dan komentar-komentar tentang kehidupan dalam istana, mengakibatkan terbukanya ruang bagi para penulis wanita yang secara kolektif menciptakan genre sastra baru yang mengamati sifat fana kehidupan, yang dirangkum dalam frase mono no aware (kesedihan atau penderitaan berbagai hal). Para pria yang menulis sejarah melakukannya secara anonim atau bahkan berpura-pura sebagai wanita seperti Ki no Tsurayuki dalam memoar perjalanannya Tosa Nikki.

Para pria juga menulis puisi dan antologi pertama puisi Jepang yang dipesan oleh kerajaan, Kokinshu (‘Kumpulan dari Masa Lalu dan Sekarang’) terbit di tahun 905 Masehi. Ini adalah koleksi puisi oleh pria dan wanita yang dikumpulkan oleh Ki no Tsurayuki, yang terkenal dengan pernyataan, “Benih dari puisi Jepang berada di dalam hati manusia” (Ebrey, 199).

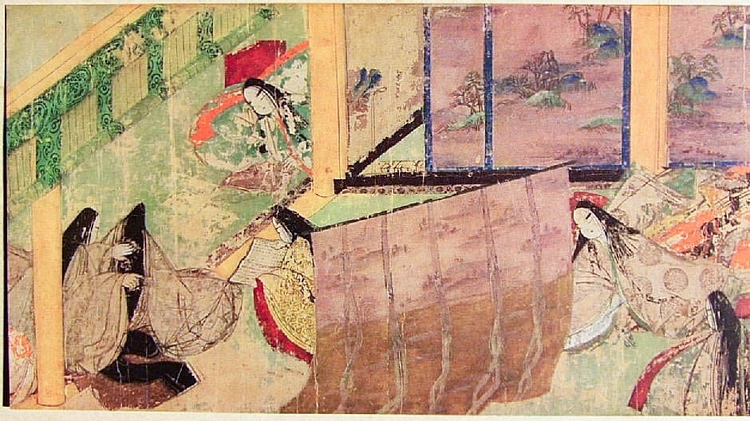

Di samping sastra, periode ini juga menghasilkan produksi pakaian yang sangat indah di istana kekaisaran, menggunakan sutra dan kain brokat Tiongkok. Seni visual diwakili oleh lukisan pada sekat ruangan, gulungan lukisan dan tulisan yang rumit (e-maki) dan kaligrafi. Reputasi seorang aristokrat dibangun tidak hanya dari posisinya di istana atau dalam administrasi tapi juga dari apresiasinya terhadap hal-hal semacam ini dan kemampuannya untuk menggubah puisi, memainkan musik, menari, dan ahli dalam permainan papan seperti go, dan kemahiran memanah.

Pelukis dan pematung terus menggunakan Buddhisme sebagai inspirasi untuk menghasilkan patung-patung kayu (dicat atau dibiarkan alami), lukisan para cendekiawan, lonceng perunggu bersepuh emas, patung Buddha dari batu potong, cermin perunggu yang dihias, dan wadah-wadah berpernis tempat menyimpan sutra yang semuanya membantu menyebarkan gambaran sekte baru di Jepang. Demikian besarnya permintaan untuk seni hingga untuk pertama kalinya kelas seniman professional muncul, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh biksu-biksu cendekia. Melukis juga menjadi kegiatan menghabiskan waktu luang bagi para aristokrat.

Secara bertahap, pendekatan gaya Jepang yang lebih menyeluruh melebarkan jangkauannya dalam hal seni. Gaya Jepang, Yamato-e, berkembang terutama dalam seni lukis, yang membedakan dengan karya bergaya Tiongkok. Gaya ini memiliki ciri garis-garis yang lebih bersudut, penggunaan warna-warna yang lebih cerah dan detail dekoratif yang lebih besar. Potret tokoh-tokoh istana yang bagaikan aslinya seperti yang dibuat oleh Fujiwara Takanobu, ilustrasi-ilustrasi yang terinspirasi oleh kesusastraan Jepang dan lanskap menjadi populer, membuka jalan untuk karya-karya yang lebih besar untuk datang pada periode abad pertengahan.

This content was made possible with generous support from the Great Britain Sasakawa Foundation.